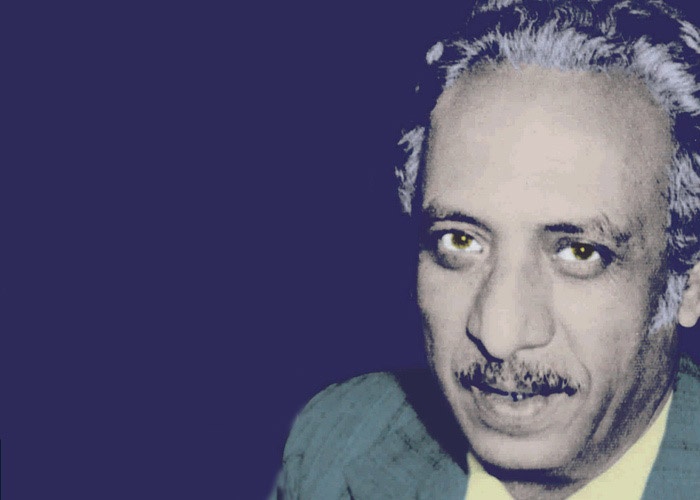

شاعر مديني تأثر بإيليوت وأبي تمام وكرس قصائده للإنسان

يعدُّ الشاعر صلاح عبدالصبور (1931 -1981) واحدًا من الشعراء الاستثنائيين الذين مروا على المدونة الشعرية الحديثة، ولا تأتي هذه الفرادة في قدرته على تحويل المسار الذي قبله فقط، أي أنه يبدأ من حيث انتهى السابقون، لا ليسير في الطريق الذي ساروا فيه، بل لأنه اختط لنفسه طريقًا جديدًا واقتحم بشعره فضاءات مغايرة، فضاءات تحمل من غوايات التحوّل ما يغري الآخرين بالاتجاه إليها، والانجذاب إلى وعودها. مثلما انجذب إليها الناقد المصري جابر عصفور ليقاربها نقديا في كتابه الجديد.

يرى جابر عصفور أن الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور شاعر مختلف عمّا قبله ويخصص لشعره كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “رؤيا حكيم محزون: قراءات في شعر صلاح عبدالصبور”، وفيه يمزج عصفور – كعادته – (على نحو ما فعل مع أمل دنقل من قبل في أكثر من كتاب) بين علاقته الشخصية بعبدالصبور والتي امتدت إلى وفاة الشاعر المفاجئة. وبين الأكاديمي الذي وضع شعر ومسرح عبدالصبور تحت مجهر الخبير، الذي يحلل ويقيّم نتاجه الشعري والمسرحي.

القضايا الإنسانية

يشغل الكتاب، الصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في طبعة جديدة، خمسة فصول بين الانطباعات الشخصية والدراسات المتخصصة في شعر ومسرح عبدالصبور. وفي مفتتح الكتاب يربط عصفور بين تكوين عبدالصبور، وبداياته النقدية، وكيف كان شعره البوابة التي اكتشف نفسه فيها كناقد، حيث أشاد به أستاذه شكري عيّاد، عبر الدراسة التي كتبها عنه في مقتبل حياته الأكاديمية. وأيضًا تأثير عبدالصبور على جيله بأكمله، خاصة من طلاب قسم اللغة العربية الذي تخرج منه صلاح نفسه قبل سنوات.

عبر رؤية عامة لشعر صلاح عبدالصبور يتناول عصفور الملامح البارزة في شعره، والتي جعلته يبرز على أقرانه، وتأثيرات الرومانسية خاصة أستاذه أحمد ناجي، ثم تخليه عن الرومانسية منذ اقترابه من الطليعة الوفدية، وكان من نتيجة تأثره بعبدالرحمن الشرقاوي أن تخلى عن القالب الخليلي العمودي في ال

نظم، وانتقل إلى الشعر الحر، ومن ثمّ كان الترحيب اليساري بديوانه الأول “الناس في بلادي” طاغيًا لدرجة أنه فاتهم استلماح البعد الوجودي الذي انطوت عليه قصائده.

عبر إيمان عبدالصبور بالقضايا الإنسانية استطاع أن يصوغ رؤية شعرية متكاملة للوجود، قضاياها الأساسية: الإنسان والمطلق والطبيعة. والمركز الأوّل الذي تدور حوله هذه الرؤية هو الإنسان كان وحده له الملك في عالم عبدالصبور وهو ما عبر عنه في قصيدته “الملك لك” التي نشرها في جريدة المصري سنة 1954. ولكن مأساة هذا الإنسان كما يفسر عصفور في أنه “يريد أن يطول بالأصابع المجذوذة نجوم أحلامه اللامحدودة، وأن يقاوم الشر الذي استولى على كل ما حوله، ويواجه الزمن كما يواجه عوامل التحلل والفساد والظلم في المجتمع”، وهو الأمر الذي انعكس على شخصية عبدالصبور فيموت واقفًا في احتجاج نبيل أو تمرد جليل.

وإيمان عبدالصبور بالإنسان كان دافعه إلى تجسيد النجمين اللذين تضيء بهما حياة هذا الإنسان، وهما الحرية والعدل. وهو ما انعكس على اهتمامه بعلاقة المثقف بالسلطة، وقد تبلور هذا في نقده الحاد لشخصية عبدالناصر بعد أزمة مارس 1954، وعبر عنه عبدالصبور في قصيدته الشهيرة “عودة ذي الوجه الكئيب”، ثم تصاعد هذا الهاجس لديه بعد هزيمة 1967 التي أرجعها إلى غياب الديمقراطية وغلبة الدولة التسلطية التي لا تؤمن بالحوار أو حق الاختلاف وحرية التعبير. وهو الأمر الذي اضطره إلى الاختباء وراء الأقنعة والرموز ليوصل ما ظل يؤمن به من أن الديمقراطية هي الترجمة السياسية لاحترام وجود المواطن الفرد من حيث هو طاقة خلّاقة، قادرة على صنع عالمها الذي يزداد ثراءً بقيم الحرية والعدل والتقدم. وقد ظهر هذا التوجه في قصائد ديوان “تأملات في زمن جريح” 1970.

شاعر مديني

يقول الدكتور عصفور إن صلاح عبدالصبور في كل أحواله، ومراحله المتقلبة شاعر مدينة، شأنه شأن أقرانه من شعراء الحداثة. وانطلاق شعره من وعي مديني محدث، هو الذي جعله يرى المدينة في نفسه، ويرى نفسه في المدينة. بعد أن قطع هذا الوعي الحبل السّري الذي وصله بالقرية الرحم، فاستبدل بها المدينة التي أصبحت موضوعًا للتأمل، ومن ثم تمثيلاً رمزيًّا للوجود، وليس ملاذًا روحيًّا للفرار من وطأة “مدينة بلا قلب”، فكانت القرية موضوعا شعريّا يُعالج من منظور فكر مديني بعينه. وقد توسلت القصائد المنتسبة إلى المدينة في ملامحها بلغة المفارقة والسخرية والأمثولة والقناع، ولغة المجاز. الأهم أن هذه اللغة لا تنفصل عن وعي تشكيلي صارم في رهافة إحساسه ببنية القصيدة واتساق تكوينها.

وإذا كانت العقلانية هي السمة الأولى لوعي المديني المحدث، فإن السمة الملازمة لهذه العقلانية قرينة العلاقة بين قصائد عبدالصبور وأعمال الفن التشكيلي الذي عشقه وسعى إلى استلهام قوانين صياغاته في بناء قصائده.

وعن تطور الوزن في شعر عبدالصبور، يقول عصفور يمكن تقسيم شعره إلى ثلاث مراحل متمايزة نسبيًا: مرحلة تقليدية كان أساس التشكيل الموسيقي فيها هو الإطار الخليلي القديم. ثم مرحلة انتقالية تحرّر فيها الشاعر من الوحدة الخليلية والتزم بوحدة التفعيلة فقط أساسًا ينطلق منه لتشكيل القصيدة، ثم مرحلة ثالثة يتحرّر فيها تمامًا من الإطار الخليلي. وهذه المراحل الثلاث لا تنفصل عن التطوّر العام للشاعر ومحاولاته المستمرة للتعبير الكامل عن رؤيته الخاصة وإحساسه المتفرد بالواقع الذي يعيش فيه ولا ينفصل عن تملكه المتطور لوسائله التعبيرية التي تنبع من هذه الرؤية وتؤكد هذا الإحساس. أما عن ثراء الإيقاع عند صلاح عبدالصبور فلا يتوقف على التنويع في أطوال الأسطر أو استخدام التكرار والتضمين، بل يتعدى هذه الوسائل إلى التنويع في الوزن نفسه.

قصيدة عبدالصبور قائمة على نص ظاهر هو الذي نقرأه في الديوان ونص باطن هو الذي تشير إليه على سبيل التضمين

لا يفوت جابر عصفور وهو يتحدث عن مسرح عبدالصبور من أن يمرر أجزاءً من سيرته الذاتية، فيتحدث عن أول لقاء له بمسرح عبدالصبور، خاصة مأساة الحلاج وكيف قرأها عبدالصبور لأول مرة في جمعية النقد الأدبي، ثمّ يُدرج ملاحظاته حول المسرحية.

يستكشف عصفور عبر قراءته لدواوين عبدالصبور الشعرية، ملامح الشعرية عنده، فقد سعى عبدالصبور إلى البحث عن اليقين عبر الرحلة التي أوغل فيها السندباد، إضافة إلى تأثُّره بتداعيات شعر أبي تمام، ويبرز ذلك خاصة في قصيدة “يلغط اللاغطون” التي لم يضمها ديوان أقول لكم، نظرًا لعموديتها، إلا أن روح أبي تمام وقصيدته عمورية متجلية فيها. ويبحث عصفور عن بلاغة النص لدى عبدالصبور، ويجملها في بلاغة التضاد والتكرار كما هو واضح في قصيدة “شنق زهران” و”الملك لك”، وإن كان عبدالصبور يتجاوز وظيفته البلاغية التي تعني التأكيد إلى الإيحاء وغيرها من دلالات يكشف عنها شعره. وكذلك التمثيل الشعري الذي يكشف عن معرفة عبدالصبور العميقة بالتراث الشعري، وواعيًا بما كتبه إيليوت عن التقاليد والموهبة الفنية.

والتوازي البلاغي والتناظر البلاغي ويقصد به نوع من الموازاة بين تجربة إبداعية يكتبها، وتجربة مناظرة أو قديمة يشير إليها، وهو ما يجعل القصيدة قائمة على نص ظاهر هو الذي نقرؤه في الديوان ونص باطن هو الذي تشير إليه القصيدة على سبيل التضمين واللزوم.