ويليام في كوستانزو: التمويل التحدي الأكبر أمام أي منتج أفلام

دراسة السينما هي الانخراط في بعض أعظم القصص في العالم؛ فالأفلام تقحمنا في حيوات مختلفة ذات رؤى وأفكار مغايرة، وتنقلنا إلى أزمنة وأماكن أخرى، وتجعلنا نستكشف أقاصي الطبيعة البشرية بكل ما تحمله من خير وشر. ما الذي تخبرنا به الأفلام عن الآخرين وعن أنفسنا كأمم وأعضاء في مجتمعات وكأفراد؟ وكيف تعكس هذه الأفلام هويتنا الثقافية والحضارية وموقعنا في الحياة ومكاننا في عالم متغير؟

مهما كانت رؤيتنا للأفلام فإنه لا غنى عن وجود خارطة جيدة، خاصة وأن هوليوود ليست اللاعب الوحيد في مجال إنتاج الأفلام حول العالم؛ فهناك إنتاجات سينمائية أخرى مثل بوليوود (الهند) ونوليوود (نيجرييا)، تقدم أنواعا مختلفة تماما من الأفلام الشهرية للأسواق الكبرى، وبعض المنتجين المحليين تخصصوا في أنواع سينمائية لجمهور محليٍ خاص، مثل أفلام الكونغ فو في هونغ كونغ في سبعينات القرن العشرين، أو أفلام الرعب اليابانية في بداية الألفية الثالثة..

وهذا الكتاب “السينما العالمية من منظور الأنواع السينمائية” للناقد ويليام في كوستانزو يدرس الأفلام كمشروع تجاري وعمل فني وكمؤسسة اجتماعية، ويتتبع السياسات الكامنة وراء الإنتاج وتاريخ رد فعل الجمهور؛ وإخضاع الأفلام الفردية بنحو أوسع كصناع للخرافة في عصرنا. ومن ثم يقدم أطلسا مبدئيا للسينما العالمية يمكن أن نضع عليه الأفلام التي نعرفها وتلك التي ستقابلنا لأول مرة.

تحديات الإنتاج

ينطلق كوستانزو في كتابه، الصادر عن مؤسسة هنداوي بترجمة زياد إبراهيم، متتبعا قصة السينما العالمية كما لو كانت مكونة من عدة جوانب: اقتصادية وفنية وتقنية واجتماعية وسياسية، كاشفا عن تداخل كل جانب من القصة مع الجوانب الأخرى، وبتقدّم السرد التاريخي يتشابك على نحو متزايد مع مصطلحات مثل التهجين والكونية والعولمية والعولمة، ويشرح الاختلافات بين هذه المصطلحات والفكر الكامن وراءها.

ويقول “يتطلب فهم الأفلام انتباها شديدا لعوامل ثلاثة رئيسية: إنتاجها (أو جهة صناعتها)، ومحتواها وشكلها الفني وأسلوبها السينمائي (بناء الفيلم)، واستقبالها (رد فعل الجمهور)، وهي العوامل المتصلة بعضها ببعض بشكل معقد، وبأمور أخرى ثقافية وتاريخية. ولفهم تاريخ السينما ذاته وكيف تطورت الأفلام بمرور الوقت منذ ظهورها الأول في ثمانينات القرن التاسع عشر، سيساعد تذكر أن السينما إنتاج بنفس قدر كونها فنا واختراعا تقنيا ومؤسسة اجتماعية. هذه الجوانب الأربعة الاقتصادية والجمالية والتقنية والمجتمعية متضافرة في نسيج تاريخ السينما. ورغم أنه لا يجب عليك أن تكون اقتصاديا أو ناقدا فنيا أو تقنيا أو عالم اجتماع للإلمام بالموضوع بالكامل، فسيكون من المفيد معرفة القليل عن كل جانب”.

ويرى كوستانزو أن إنتاج السينما أعاد اكتشاف ذاته عقب انهيار عدد جمهورها خلال خمسينات وأواخر ستينات القرن العشرين من خلال وسائل عديدة في الولايات المتحدة، وخلال الستينات والسبعينات نجح مجموعة من المخرجين ذوي التفكير المستقل والأسلوب الإبداعي الخاص ـ الذين كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الصانعون المبدعون لأفلامهم بالكامل – في اجتذاب جمهور أكثر شبابا ذوي قيم مختلفة عن آبائهم؛ مما غرس بذور صحوة هوليوود من جديد.

أما في باقي أنحاء العالم، فيبين أن الحكومة كانت تمول إنتاج الأفلام وكان التشريع يحابي السينما الوطنية، مما أدى إلى ظهور حركات سينمائية جديدة في فرنسا وألمانيا والبرازيل وتشيكوسلوفاكيا وإيران وكوريا، ووصلت إلى ذروتها وامتدت إلى أماكن أخرى. وحتى المناطق التي من دون دعم حكومي كبير مثل الهند واليابان وهونغ كونغ، نجحت في الحفاظ على إنتاج سينمائي تجاري قوي. وحديثا، وحيث أصبح مصطلح العولمة أحد مفردات حياتنا اليومية، اكتسبت الممارسات التجارية في إنتاج السينما طابعا عالميا أكثر وضوحا.

بوجود عدة عقبات واعتبارات أمام التمويل، يتجاوز عدد قليل من الأفكار مرحلة التطوير إلى مرحلة ما قبل الإنتاج

وإذا كانت أستديوهات هوليوود في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين تدار مثل خطوط تجميع السيارات في مصانع فورد، فإن هوليوود هذه الأيام تعمل مثل صناعة السيارات الحديثة حيث تعهد بجزء من عملية الإنتاج لأماكن أخرى في العالم (كالتصوير في بودابست وإجراء المونتاج في بريطانيا) وأحيانًا تسند إلى دولة أخرى لتنفيذ العملية بكاملها. اليوم، أصبحت هوليوود نظاما للتجميع المتكامل، وهو ملائم أكثر لعقد الصفقات من إنتاج الأفلام.

ويضيف أن إنتاج الأفلام، وخاصة الأفلام الكبرى ذات ميزانيات الإنتاج الضخمة، عملية باهظة التكلفة؛ فقد أخذت تكلفة إنتاج الفيلم المتوسط في هوليوود تزداد بانتظام من 11 مليون دولار في أوائل ثمانينات القرن العشرين إلى 50 مليون دولار في التسعينات من نفس القرن ثم إلى 64 مليون دولار عام 2005. وهذا الرقم يمثل فقط “صافي تكلفة الإنتاج” وهي نفقات إنتاج الفيلم حتى صدور أول نسخة سالبة من الفيلم “أو ما يسمى بالنيغاتيف” والتي سيصنع منها نسخ عديدة.

بالنسبة إلى العديد من جهات إنتاجات الأفلام، هناك مبالغ كبيرةٌ قريبة من تلك التكلفة مطلوبة للدعاية والتوزيع، وهذا يعني أن أي أستديو يجب أن يجني ثلاثة أضعاف تكلفة الإنتاج حتى يحقق فقط التعادل بين التكلفة والدخل، وعلى الرغم من أن الأفلام غير الهوليوودية أقل تكلفة في إنتاجها عادة، فإن ميزانية أي فيلم فرنسي أو ياباني موجه لجمهور نخبوي ربما تصل إلى 10 أو 15 مليون دولار. بوجود مثل هذه التكاليف، فإن التمويل غالبًا ما يكون التحدي الأكبر أمام أي منتج أفلام.

فهم الأفلام يتطلب انتباها شديدا لعوامل ثلاثة رئيسية: إنتاجها ومحتواها وشكلها الفني وأسلوبها السينمائي واستقبالها

ويلفت كوستانزو إلى أن إحدى أهم إستراتيجيات التمويل في الاقتصاد العالمي هي “الإنتاجات المشتركة”. هذه الإنتاجات تجمع بين موارد شركتين أو أكثر من شركات إنتاج الأفلام والتي غالبًا ما تكون من دول مختلفة وهو ما يزيد فرص التمويل وتوافر المواهب واجتذاب الجمهور. أحيانا تكون هذه الشراكة مالية في المقام الأول؛ فقد صنعت تحفة سيلفان شوميه في الرسوم المتحركة “ثلاثي بيلفيل” (2003) بتمويل مشترك من مستثمرين من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وكندا، لكن شوميه ظل له تحكٌم إبداعي كامل في إنتاج الفيلم.

بحلول منتصف تسعينات القرن العشرين، كانت فرنسا تصدر بانتظام إنتاجات مشتركة أكثر من الإنتاجات الوطنية بالكامل، فقد ظهرت أفلام كثيرة على غرار فيلم “البيت الروسي – 1990” وقد أنتج هذا الفيلم بتمويل أوروبي مشترك وأنتجته شركة مترو غولدن ماير- باتيه بالتعاون مع شركة ستار بارتنرز ثري، واقتُبس من رواية بريطانية لجون لو كاريه، وكتب السيناريو الكاتب التشيكي المولد توم ستوبارد بينما أخرجه الأسترالي فريد سكيبسي.

أما طاقم التمثيل فكان من الطراز الأول وضم ممثلين من بريطانيا (جيمس فوكس وجيمس ماهوني)، والولايات المتحدة (ميشيل فايفر وروي شايدر)، وأسكتلندا (شون كونري)، وألمانيا (كلاوس ماريا برانداور). وقد وزع الفيلم في دور العرض وشرائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية موزعون من الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين والبرازيل. ومنذ عام 1995، بدأت منظمة التجارة العالمية في دعم أشكال التعاون العابرة للحدود هذه؛ حيث قلَلت من عقبات التجارة وعززت من قوانين حماية الملكية الفكرية والفنية وسهلت بشكل عام تدفق رأس المال.

مراحل الفيلم

يرى الكاتب أن أكثر التطورات البارزة في إنتاج السينما حول العالم كان ظهور التكتلات العالمية؛ فقد أصبحت أستديوهات هوليوود الكبيرة، والتي كانت في ما مضى قمة الصناعة المتكاملة رأسيا، جزءًا من تكتلات إعلامية أكبر. من بين الأستديوهات الكبرى، ظلت شركة مترو غولدن ماير فقط مستقلَّة حتى عام 2010 حين امتلكها مجموعة من مستثمري القطاع الخاص بعد الإجراءات الصعبة لإعلان الإفلاس.

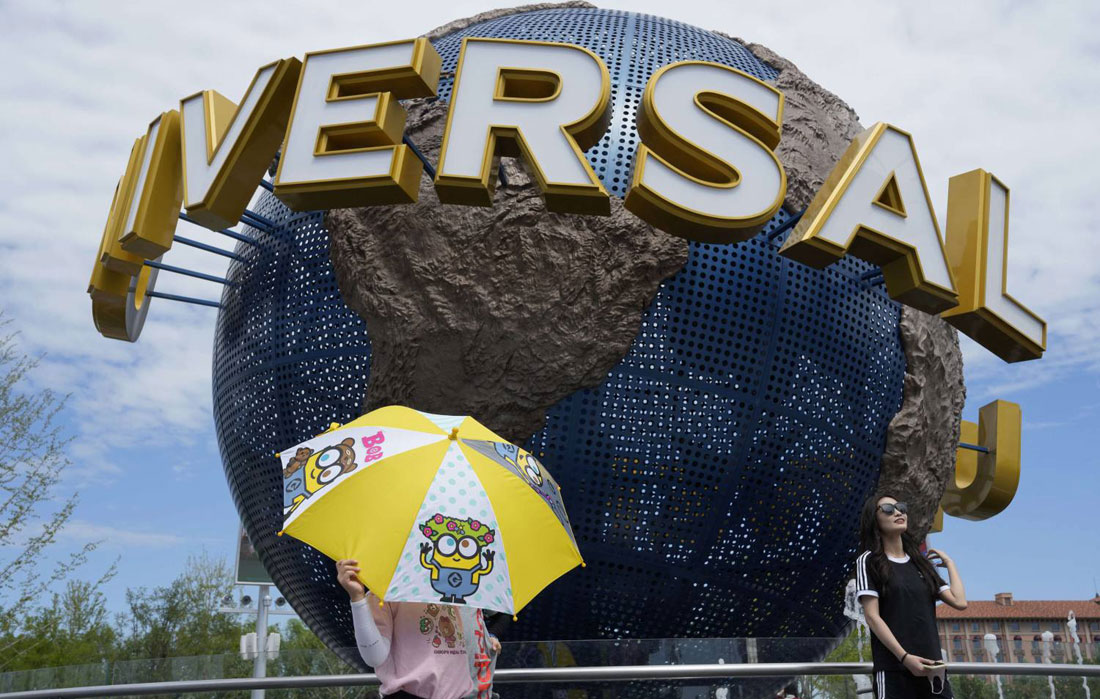

أصبحت شركة كولومبيا جزءًا من شركة سوني، بينما أصبحت فوكس جزءًا من شركة نيوز كوربوريشن، وأصبحت باراماونت تابعة لشركة فياكوم وامتلكت فيفيندي يونفرسال شركة يونفرسال وأصبحت وارنر براذرز تابعة لشركة تايم وارنر. وبحلول عام 2012، أصبحت شركة ديزني تمتلك أستديوهات إنتاج سينمائي وشبكات تلفزيون وإذاعة وقنوات تلفزيون كابل ودور نشر ومتاجر تجزئة ومصانع ألعاب ومنتجعات ومدنًا ترفيهية حول العالم. ظلت الأسماك الكبرى تلتهم الصغرى، وهي ممارسة مستمرة على طول السلسلة الغذائية الاقتصادية في محيط مستمر في الاتساع.

ويلفت كوستانزو إلى أنه لا يعرف أحد على وجه التحديد عدد الأفلام التي تنتج كل عام؛ فطبقا لأحد التقديرات، فإن أكثر من مئة دولة تشارك في إنتاج ما يصل سنويا إلى أربعة آلاف فيلم في المتوسط، تنتج آسيا نحو نصفها، وأوروبا الثلث، وتشترك أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط في إنتاج نحو عشرة في المئة، المدهش في الأمر أن الولايات المتحدة تنتج ستة في المئة فقط من الإنتاج العالمي للأفلام وفقا لهذا التقدير. على الرغم من ذلك، فإن مثل هذه الإحصائيات لا تفصح عن الكثير في ما يخص التكاليف والعوائد، كما أنها تخبرنا بما هو أقل عن الميزات الفنية للأفلام أو أثرها الثقافي. من أجل هذه المنظورات الهامة، نحتاج إلى النظر عن كثب إلى التاريخ العالمي لتقنيات وجماليات الأفلام واستقبال الجمهور لها.

أي أستديو يجب أن يجني ثلاثة أضعاف تكلفة الإنتاج حتى يحقق فقط التعادل بين التكلفة والدخل

ويؤكد أنه بينما تستمر التقنيات السينمائية في التطور مع الوقت، فإن العملية الرئيسية لإنتاج أي فيلم ما زال يمكن تقسيمها لأربع مراحل: مرحلة التطوير تبدأ بفكرة وتنتهي بعرض وهي المرحلة التي تفصّل فيها فكرة الفيلم بما يكفي من التفصيل لإقناع شخص ما بتمويله. ربما يقدم الكاتب الفكرة الرئيسية في ملخص موجز أو عرض سريع للقصة، والذي يمكن أن يتوسع لاحقا إلى معالجة، وهي نسخة أكبر للسرد ربما تحتوي مشاهد وتطورا للشخصيات وبعض الحوار بنحو يشبه القصة القصيرة.

وبعد ذلك، فإن السيناريو أو النص السينمائي يعرض الأحداث ويضيف الحوار وربما بعض التوجيهات للكاميرا. أكثر نسخ السيناريو اكتمالا قبل الإنتاج هي ما يسمى سيناريو التصوير والذي يقدم مخطط الفيلم لقطة بلقطة. أيّ من هذه النسخ يمكن تعديلها بواسطة كتاب آخرين يمكن أن ينسب الفضل إليهم أولا، تحت مظلة صناعة الكتابة المشتركة الشائكة والمعقدة. وإضافة إلى تطوير السيناريو، هناك عدد من القرارات الرئيسية التي تتخذ قبل الموافقة على أي عرض. في الأستديوهات الكبرى، هناك مختصون يعملون على تقدير الميزانية ومسح السوق وتحديد المخاطر القانونية.

بوجود هذا الكم من العقبات والاعتبارات أمام التمويل، يتجاوز عدد قليل نسبيا من الأفكار مرحلة التطوير إلى مرحلة ما قبل الإنتاج. في مرحلة ما قبل الإنتاج تنتقل الفكرة المكتوبة على هيئة سيناريو من الموافقة إلى الإنتاج؛ ليكون كل شيء في مكانه الصحيح قبل بدء التصوير الفعلي.

أنواع سينمائية

يضم الكتاب أربعة فصول يغطي كل فصل نوعا سينمائيا معينا، الأول أفلام البطل المحارب، والثاني أفلام الزفاف، والثالث أفلام الرعب، الرابع أفلام الطريق، يتصدر كل فصل نقاش عام لأفكار وتاريخ هذا النوع بالإضافة إلى الأساليب الثقافية والفنية التي ينبثق منها. مثلا يتوقف الفصل الأول على السمات التي تُميز أفلام الرعب؛ لماذا تزدهر في لحظات معينة أثناء تطور بلد ما، وكيف تعكس خصوصيات أي أمة وإنتاج السينما بها (الوحوش القوطية في بريطانيا، وجماليات الجيالو في إيطاليا، وأشباح الحرب الأهلية في إسبانيا، وأرواح اليوريه الانتقامية في اليابان، ومصاصو الدماء القفازون في هونغ كونغ)، وفي نفس الوقت تستعير سمات خاصة بالأسلوب والمحتوى متجاوزة الحدود الجغرافية.

يدمج كل فصل من الفصول الأربعة الرئيسية موضوعات ذات صلة عن النظرية والتقنية والتاريخ والتسويق والجماليات السينمائية داخل السياق السردي. ويقارب بين السينما الصينية والهندية واليابانية واللاتينية والسينما الغربية والأميركية.

وهناك قسم بعنوان “نظرة خاصة” في كل وحدة يستكشف بنحو فاحص تراثا سينمائيا محليا أو إقليميا قويا بوجه خاص داخل النوع السينمائي الذي يجري نقاشه. كل قسم من َهذه الأقسام يتركز على مجموعة أفلام (صينية، أو هندية، أو يابانية، أو أميركية لاتينية) يقل تقديمها في الكتب العديدة التي تناقش السينما حول العالم. وهنا نستكشف أمورا عن التاريخ المحلي والموقع الجغرافي والبشر والحياة الثقافية والقوى الاقتصادية التي تشكل الأفلام في هذا المكان على الكوكب.

الكاتب يرى أن أكثر التطورات البارزة في إنتاج السينما حول العالم كان ظهور التكتلات العالمية

وهناك قسم آخر بعنوان “لقطة مقربة” في كل فصل (أربع وحدات في كل فصل) يقدم أفلاما فردية تمثل تقاليد ونزعات هامة نوقشت بنحو عام في الفصل الرئيسي. هذه الأطروحات الوجيزة تأتي بصحبة خلفية عامة عن عملية إنتاج الفيلم وتمويله واستقباله والممثلين والمخرج وطاقم العمل يمكن استخدامها كفرص سانحة للتركيز بنحو أعمق على النصوص السينمائية الجذابة والنظر إلى الطرق المختلفة التي تتطور بها تلك الأفلام تماشيا مع الحدود اللغوية أو الوطنية، وتنمو محليا حول مجتمعات محددة بوضوح، أو تعبر الحدود.

يساعد هذا في النظر إلى تلك الأفلام ليس كنصوص سينمائية منفصلة من أماكن مختلفة بل كعناصر مشاركة في ظاهرة عالمية ديناميكية. لاحظ كيف أن تلك الأفلام تُمثل تحديًا للمخزون العالمي الكبير للسرد القصصي المرئي، أو تتماشى معه، أو توسع منه. وعلى الرغم من أن هذه الأفلام اختيرت بعناية لجودتها وتنوعها وانتشارها، فهي تمثل فقط عددا قليلا ضمن العديد من الخيارات.

ويضم الكتاب مشاهد سينمائية مكبرة وأسئلة للنقاش والبحث وقوائم أفلام وكتبا مقترحة للقراءة وخرائط للنوع السينمائي الخاص بكل فصل وجداول زمنية من أجل استيعاب المفاهيم الرئيسية، وينتهي بمسرد للمصطلحات والموضوعات التي ناقشها الكتاب. والملفت أن كل صورة فوتوغرافية بالكتاب تعتبر لقطة مكبرة مأخوذة من فيلم حقيقي. بعض هذه الصور عرض في ثنائيات للمقارنة بينها؛ فهناك لقطة من فيلم “العظماء السبعة” معروضة بجانب لقطة أخرى من فيلم “الساموراي السبعة” لتسليط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين أفلام الغرب الأميركي وأفلام الساموراي اليابانية.

هناك لقطتان أخريان من فيلم “والد العروس” بنسختي عامي 1950 و1991 معروضتان إحداهما بجانب الأخرى لعقد مقارنة بين أفلام الزفاف في الحقبتين الزمنيتين. وبعض اللقطات معروضة في مجموعات لغرض معين؛ مثلا، بعض اللقطات من فيلم “المواطن كين” 1941 توضح كيف أن التحليل الدقيق للفيلم يمكنه الكشف عن الحرفية الفنية وراء التصوير والمونتاج البارعين. يوضح تتابع آخر للمشاهد من فيلم “المدمرة بوتمكين” 1925 أساسيات المونتاج السوفييتي. هناك مجموعة صور لمصاصي الدماء في السينما تعرض كيف أن وحشا سينمائيا مفردا يمكنه تجاوز الحدود ونشر الرعب أو المتعة حول العالم.