هل تكفي قصيدة واحدة للإلمام بالتجربة الكلية للشاعر؟

ليس ثمة مجال للشك في أن الشعر من أصعب الفنون كافة، فعلى حدّ وصية جرول بن أوس المعروف بالحطيئة “الشعر صعبٌ وطويلٌ سلّمهْ/إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه/زلّت به إلى الحضيض قدَمُه/يريد أن يُعْربه فيعْجمه”. ولا تتوقف صعوبة الشعر عند كتابته، فقراءته أيضا لا تقل مكابدة عن كتابته.

ليس أدل على صعوبة قول الشعر مما ورد في ترجمة أبي نواس بذهابه إلى خلف ليأذن له كتابة الشعر، فقال له “لا آذن لك في عمل الشعر إلا أن تحفظ ألف مقطوع للعرب، ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة”، ثم طالبه بعدها بنسيان ما حفظ، كي يكون نفسه، وغيرها من مرويات تدور في فلك تأكيد صعوبة قول الشعر، وما يتكبده الشاعر من معاناة من أجل الوصول إلى القصيدة.

وقد تتجلّى الصعوبة - من ناحية ثانية - في تلك الندرة من القصائد، فهناك من الشعراء من لم يتركوا لنا – على مدار مسيرتهم – سوى قصائد يتيمة، تكشف في ما تكشف عن تلك المجاهدة التي يُعانيها الشاعر من أجل الوصول إلى كتابة الشعر، بالطبع ثمة مقطوعات وقصائد سابقة لكنها في مجملها تغدو أشبه “بتمارين متعثرة على القصيدة الأم”.

وبالمثل قراءة الشعر وتحليله ليسا بالأمر اليسير والسهل، ففي نظري لا يقلان صعوبة ومجاهدة عن كتابته، فالمحصلة النهائيّة، على الرغم من الكثرة الوفيرة من الدراسات النقديّة حول الشعر والشعراء، إلا أنها أشبه بمحاولات تفسيريّة وشروح للقصائد لا تتعمق في روح القصيدة واستكناه جمالياتها وأغراضها، فكتب النقد القديمة في أغلبها أشبه بشروح مدرسيّة للقصائد؛ بما تنتهجه من تفسير الكلمات وشروح مجملة للأبيات.

ومع استحداث المناهج النقديّة بدأ النقاد في توسعة الرؤية والاعتماد على هذه المناهج في استبيان مرامي الشعراء والأهم جماليات بناء القصيدة، لكن مع رحابة الرؤية التي أتاحتها هذه المناهج على اختلاف منظوراتها (سياقيّة أو نسقيّة) في توسعة النظرة لأفق القصيدة، والكشف عن تعدُّد دلالالتها، وقابليتها لتأويلات مختلفة، إلا أن الكثير من النقاد – مع الأسف – أسرفوا إلى حدِّ المغالاة وأثقلوا القصائد بمعانٍ ودلالات غامضة، وحملوها بتأويلات هي أبعد من تلك التي قصدتها القصيدة، أو كان يرمي إليها الشاعر نفسه، ومع هذه تستقبل هذه القراءات بحفاوة مفرطة، وإن كانت في حقيقة الأمر ساهمت في إغراب القصيدة وإبعادها عن متلقيها.

ومع هذه الصعوبة المتحقّقة على تُعدّد المناهج النقدية واختلاف ثقافة وذائقة الناقد، إلا أن بعض النقاد قصر قراءته لتجربة الشاعر على قصيدة واحدة من مجمل أعماله، وهو ما يطرح سؤالاً مشروعًا وضروريًّا مفاده: هل تتيح قراءة قصيدة واحدة لشاعر الإلمام بتجربة الشاعر ورؤيته الكليّة؟ الإجابة المتسرعة تقول بالطبع لا تكفي، ومع هذه (اللاء) إلا أن هناك بعض النقاد أكدوا أن قراءة قصيدة واحدة أتاحت لهم الإلمام بتجربة الشاعر الكلية، وقبل مناقشة مثل هذه القضية بتلك الكتابات النقديّة التي أوقفها كُتابها على قصيدة واحدة لشاعر، أتوقف في البداية عند مجموعة من الأسئلة، ربما تضيء لي هذه المعادلة الصعبة.

الهدف الحقيقي من وراء اختيار قصيدة واحدة لتمثيل تجربة الشاعر هو تقديم منهج علمي لدراسة النّص الأدبيّ

ما هي معايير اختيار هذه القصيدة من دون غيرها من أعمال الشاعر؟

ما موضع هذه القصيدة في تجربة الشاعر الكلية؟

هل قصيدة واحدة كافية لتقييم تجربة شاعر متحوِّلة وفقًا لسياقات مُختلفة؟

هل وجد النقاد ثمة روابط أو أنساق بين هذه القصيدة ومجمل قصائد الشاعر؟ وما هي الراوبط والأنساق؟

وأخيرًا، هل نجح النقاد في الوصول إلى تجربة الشاعر الكليّة من خلال قراءتهم وتحليلهم لقصيدة واحدة؟

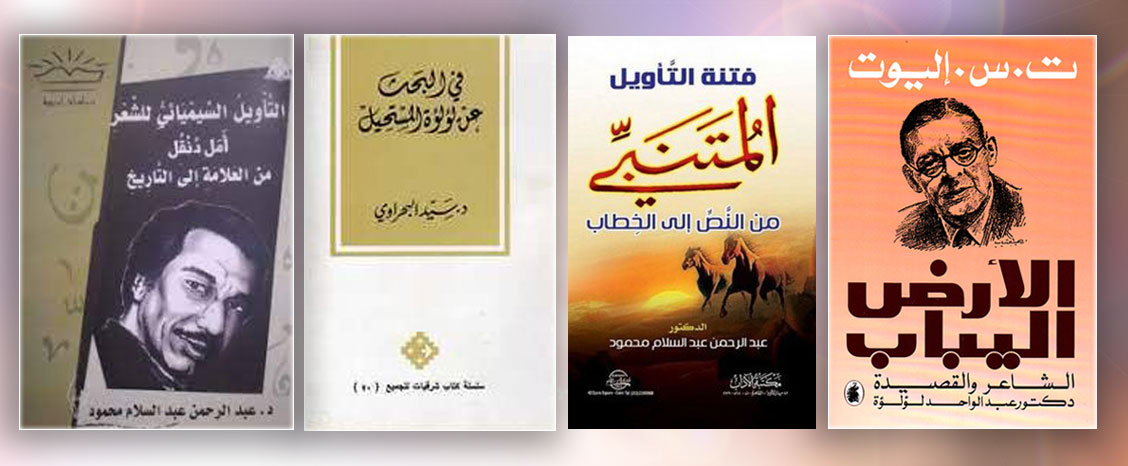

حتى لا نكون مغالين في أحكام مسبقة ومجحفة في الوقت ذاته، فهناك من قدَّم تبريرات لاختيار هذه القصيدة دون غيرها، لكن باقي الأسئلة لم نجد لها صدى في مقدمات هذه الكتب التي أفردت صفحاتها لتحليل قصيدة واحدة من مجمل أعمال الشاعر. ومن هذه الكتب كتاب الدكتور عبدالواحد لؤلؤة “ت.س إليوت: الأرض اليباب؛ الشاعر والقصيدة”، وكتاب الدكتور سيد البحراوي “في البحث عن لؤلؤة المستحيل”، وكتابا الدكتور عبدالسلام عبدالرحمن محمود “فتنة التأويل… المتنبي من النص إلى الخطاب”، و”التأويل السيميائي للشعر: أمل دنقل من العلامة إلى التاريخ”. سنتوقف عند هذه الكتابات، موضحين منهج كتابها، والنتائج التي توصلوا إليها، وبالتالي يأتي حكمنا على السؤال الأخير المطروح عاليا.

ثمة إشارة أوليّة بخصوص كتاب عبدالواحد لؤلؤة، فالكتاب في أصله ترجمة لقصيدة ت.س. إليوت الأرض اليباب، وأرفق ضمنها تحليله للقصيدة وشرح رموزها، لكن سبب إدراجي لهذا الكتاب أن المؤلف عمد في مقدمته إلى الربط بين هذه القصيدة ونتاج إليوت كله، فأضحت القصيدة تقييما لتجربة الشاعر الكلية، وهذا واضح من خلال محاولته استقصاء التناصات عنده.

وأوضح أن هذه الآلية أقدم من قصيدته “الأرض الخراب”؛ إذْ أنها متحققة في نصوص البدايات، وقد عدّ هذا إلى المؤثرات الفكريّة والثقافيّة التي رفد منها الشاعر في سني تنشئته اجتماعيًّا وثقافيًّا، وعن أسباب اختياره القصيدة، يقول لؤلؤة لأنها “تُعدُّ وثيقة مُهمّة من وثائق موقف الأديب من التراث”.

الأرض الخراب

ذاعت شهرة الشاعر والناقد ت.س. إليوت بسبب قصيدته الأرض الخراب أو الأرض اليباب، والتي أخذت ترجماتها تتسع في العالم العربي، إلى أن وصلت إلى أكثر من تسع ترجمات مختلفة، صاحبت هذه الترجمات الوفيرة للقصيدة تحليلات متعدّدة لها، ومختلفة في بعض الأحيان على غرار الترجمة التي لم تثبت إلى الآن (آخر هذه الترجمات ما قام به فاضل السلطاني، مقارنًا بين ترجمته وست ترجمات سابقة).

يتوزّع الكتاب على أقسام متعدِّدة؛ الجزء الأوّل منه عن الشاعر، ويتحدث فيه عن نشأته، والمؤثرات الفكريّة والثقافيّة التي أثّرت في تجربته، فهو ولد في عام وفاة الشاعر والناقد الإنجليزي ماثيو آرنولد عام 1888 في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية، ثم يتحدث عن نشأته، ودراسته حيث درس في جامعة هارفارد، ثم رحلته إلى باريس ليدرس الأدب الفرنسي والفلسفة، وبعدها إلى ألمانيا ثم أكسفورد ليدرس في أقدم كلياتها (مرتن) الفلسفة الإغريقية.

ويلتقط بهذه السيرة بعض الوشائج التي تربط إليوت مع آرنولد على نحو الدراسة في جامعة أكسفورد، وبالمثل اهتماماتهم وآراؤهم في النقد والتأكيد على التراث الفكري التي تتشابه إلى حد بعيد.

يتطرق عبدالواحد لؤلؤة وهو يسرد سيرة إليوت لمنهجه النقدي ورؤيته للتراث، وتأثير هذه الرؤية في قصائده كما يشير إلى الروافد الثقافية التي نهل منها إليوت في قصائده، وهو الأمر الأكثر وضوحًا في الأرض اليباب، وإن كان يرجعه إلى أولى مجموعاته “بروفروك وملاحظات أخرى”، بل ربما الأمر أقدم من هذه المجموعة، حيث ترد اقتباسات من الشعر الإنجليزي في الأشعار التي نشرها عام 1909.

وفي إشارة إلى نظرة إليوت للتراث بمعناه القومي، وهي نظرة ترتفع عن مستوى الحب وتصل إلى مستوى التقديس، ولئن كانت، حسب قوله، مُفرطة في المثاليّة، إلا أنها صادرة عن رغبة صادقة جادّة واعية، كما يشير إلى ضرورة العودة إلى جذور إليوت العائليّة والثقافيّة؛ فالروافد التي نهل منها إليوت (على مستوى البيئة؛ حيث الأسرة التي نشأ فيها، أو حتى الدراسات التي تحصلها ما بين الأدب والفلسفة) كان لها بشكل مباشر التأثير الكبير في صياغته لقصائده، فقصائده ترد فيها مقتبسات من ثقافات مختلفة.

ولا يجد هو نفسه غضاضة من الإشارة إلى مصادر هذه الاقتباسات، وهذا الأمر، حسب قوله، مفيد جدًّا عند قراءة قصيدة الأرض اليباب، فالقصيدة تحفل بالكثير من الاقتباسات من كافة الثقافات واللغات. وما من ناقد قام بتحليل هذه القصيدة، إلا وعاد إلى هذه الاقتباسات وتأثيرها داخل القصيدة.

الجزء الثاني من الكتاب هو ترجمة للقصيدة، ويرفق معها هوامش إليوت على القصيدة، كما يقدم تعليقًا على الترجمات الأربع التي سبقت ترجمته للقصيدة، ويكاد يكون هذا هو السبب الحقيقي من وراء تأليف الكتاب؛ حيث الترجمات شابها بعض القصور، وبعضها يعد ترجمات جزئية تتناول القصيدة في بعض وجوههها أو في بعض أجزائها.

لؤلؤة المستحيل

كتاب الدكتور سيد البحراوي “في البحث عن لؤلؤة المستحيل: دراسة لقصيدة أمل دنقل مقابلة خاصة مع ابن نوح” مع أنه يعتمد في مادته الأساسيّة على قصيدة واحدة للشاعر أمل دنقل، على نحو ما هو مثبت في العنوان، إلا أن الهدف الحقيقي من وراء هذا الاختيار والتمثيل، هو تقديم منهج علمي لدراسة النّص الأدبيّ، بتحليل مجموعة من النصوص الشّعريّة التي تمثّل الانتقالات الأساسيّة في تاريخ القصيدة العربيّة؛ أي أن الهدف، حسب قوله، “مزدوج” بتقديم نموذج لمنهج التحليل من جانب، ومن جانب ثانٍ تقديم النظريات الأساسيّة في بنية القصيدة العربيّة على مرّ العصور.

يُصدِّر المؤلف للكتاب بتعريف بالخطوط العريضة للمنهج المفترض، منطلقًا من تحديد مفهوم النقد ووظيفته، مستلهمًا مفهوم الشعر ووظيفته عند أمل دنقل؛ هذا المفهوم الذي كان رافده منبثقًا من أكثر من مصدر، فمن حيث المحتوى متصل بمسرحية ألفريد فرج عن “الزير سالم”، ومن حيث المحتوى والصياغة متصل بقصيدة أحمد عبدالمعطي حجازي “مرثية العمر الجميل” والتي يقول فيها “قلنا لك اصنع كما تشتهي/ وأعد للمدينة لؤلؤة العدل/ لؤلؤة المستحيل الفريدة”.

ولئن كان الشاعر أمل دنقل وجد في هذه الصيغة “لؤلؤة المستحيل الفريدة” بمعناها المرادف للعدل (عند حجازي) والعدل المطلق (عند ألفريد فرج) تعبيرًا دقيقًا وجميلاً عن فهمه لوظيفة الشعر، فإن الناقد سيد البحراوي، وجد فيها في المقابل تعبيرًا عن وظيفة النقد التي هي أسمى من أن تكون إبداعًا أدبيًّا ثانيا على النص المدروس، وبالتالي فالناقد ليس وسيطًا مُبَسِّطًا بين النص والقارئ، وإنما بمنظوره الخاص هو محاولة علميّة (أو تسعى لأن تكون كذلك) تسعى بوسائل منضبطة لإدراك العلاقات الكامنة في داخل النص والمختفية وراء ظاهره، من أجل الوصول إلى الخصوصيّة التشكيليّة والدلّاليّة له، والتي تميّزه عن غيره، أي الوصول إلى لؤلؤة (مستحيله الفريد).

فتتحوّل إبداعية الناقد التي لا ينفيها هذا التحديد إلى إبداعية علميّة، غير خاضعة للأهواء والأغراض الدنيئة (التي تسيطر على نقدنا المعاصر)، وبالمثل لا ينفي عنه وظيفته الاجتماعيّة، التي تتمثّل في إرشاد المتلقين، وفي توجيه الحياة الأدبيّة، بل يجعل منها وظيفة أكثر فاعلية، لكونها تعتمد على تحليل عميق للنصوص يكشف خصوصيتها، ومن ثمّ ينتج معرفة دقيقة بحركة النصوص في ضوء حركة الواقع، وهو ما يمنح المتلقي معرفة علميّة وأمينة في الوقت نفسه بالنصوص، وليس مجرد انطباع مُزيّف أو متعجّل.

وبعد هذا المدخل لتحديد وظيفة النقد، يستعرض لمنهجه الذي اتخذ من قصيدة أمل دنقل نموذجًا تطبيقيًّا له، ويرى أنه “طريقة في التعامل مع الظاهرة موضع الدراسة تعتمد على أسس نظرية ذات أبعاد فلسفيّة وأيديولوجيّة بالضرورة، وتمتلك هذه الطريقة أدوات إجرائيّة دقيقة ومتوافقة مع الأسس النظرية”. ودون الدخول في تفاصيل طرحه للمنهج الذي يستدعي بالضررورة انتقادًا للمناهج العربيّة وإظهار عدم قدرتها على تحقيق أي إنجاز كبير كفيل بخلق مدرسة نقدية قوية تجتذب تلاميذ وتنمِّي نفسها باستمرار، حيث اكتفت بمجموعة من الأدوات والإجراءات لم تُشكّل جهازًا كاملاً قادرًا على أن يستوفي عناصر النص الأدبي حقّه في الدرس من محتلف زواياه.

ويطمح المؤلف من هذا المنهج إلى أن يخرج القارئ بعد قراءته للنص وقد وطد في ذهنه مجموعة من التوقعات نابعة من النوع الأدبي الذي يقرأ، والمبدع الذي كتبه، والزمن الذي كُتب فيه، إضافة إلى استيعابه بعد القراءة مجمل النص بغض النظر عن أنواع التلقي.

كما أن الناقد جرّب مع هذه القصيدة العَيِّنَة (أو المُخْتبر) مجموعة من القراءات المختلفة، وهو ما أتاح تعدّد الرؤى والدلالات التي خرج بها كل فريق، فهناك مَن رأى أنها حديث عن طوفان نوح دون أن يدركوا أي بعد رمزي لها، وهناك مَن أدرك بعض دلالتها على الانفتاح بمعناه المباشر، ووسع آخرون هذه الدلالة لتشمل الغزو الخارجي بشتى معانيه.

المُحصلة التي خرج بها الناقد مِن هذا التباين في التلقي هو أن لا مجال لحصر معنى القصيدة أو تقنياتها المختلفة، ومن ثمّ جاءت دراسته كمحاولة للإجابة عن سؤال محدد: كيف وصلت هذه الدلالة أو تلك من القصيدة وما سر الاختلاف بين هذه الدلالات؟ وإزاء هذا رفض متابعة القصيدة كما يتلقاه المتلقي، سطرا سطرًا، أو جزءًا ويُحلّلها على كافة المستويات، مختارًا أن ينظر إلى القصيدة كبنية مكتملة، وتعامل معها كوحدة واحدة. فتعامل التحليل مع القصيدة أفقيًّا ورأسيًّا، أي على أساس الوحدة التي تبرز التناقضات أو البنية التي تمثّل كُلًا من أجزاء متصارعة ومتجادِلة.

هناك بعض النقاد أكدوا أن قراءة قصيدة واحدة أتاحت لهم الإلمام بالتجربة الكلية للشاعر وروافده الثقافية والفنية

تحليله للقصيدة بدأ من الشكل الخارجي لها (أي الشكل الطباعي) باعتباره أوّلَ شيء يواجه المتلقي، ثم انتقل بعدها إلى المكونات الصغرى فالكبرى (الإيقاع والتركيب النحوي، والمعجم والمجاز) داخل التكوين اللغوي للنص، وصولاً منها إلى الدلالة المجازية والتي تعمقت بتحليل علاقة النص (أي بالتناص) بالنصوص الأخرى التي اعتمد عليها؛ سواء أكانت تراثية أو معاصرة، وصولاً إلى رؤية الشاعر التي ضمّنها القصيدة سواءً المعُلن منها، أو المضمر، ولتحقيق هذا كان لا بدّ من معرفة كافية بإنتاج الشاعر، وما كتب عنه وبالواقع الخاص والعام الذي عاش فيه؛ وخلص إلى أن الشاعر لم يكن يؤمن بالعمل السياسي، ولكنه يُمارس الدور السياسي للشعر.

وحول اختياره لهذه القصيدة يقول إن “القصيدة المختارة عمل فني جيد”، على الرغم من أن البعض يرى هذه القصيدة أقل من أن تحتمل هذه التحليل التفصيلي والدقيق.

وحول سؤالنا هل ثمة إمكانية أن تنجح قصيدة واحدة للشاعر في أن تعبر عن تجربة الشاعر الكلية، في الحقيقة الناقد من خلال تحليلاته، يوسع دومًا من دائرة قراءته للقصيدة بتجربة الشاعر الكليّة، فأثناء حديثه عن التناص في هذه القصيدة، نراه يقدم إشارات على ما تضمنته أعمال الشاعر السابقة من تناصات مع نصوص وثقافات مختلفة، وكأنه يشير بطرف خفي إلى خصيصة ليست من خصائص الشعر الحديث وحدها، بل وكذلك الشّاعر نفسه، فهذه الإشارات أخذت تتطوّر على مستوى الكم والكيف، وأصبح ما يسميه أمل دنقل “عودة إلى التراث” أو “اتصالا بالتراث” يأخذ أشكالاً متعدّدة ويقوم بوظائف مختلفة، فأمل أدرك ضمن مهامه كشاعر قومي أن من واجبه أن يُذكِّر الناس بتراثهم.

يشير المؤلف إلى موقع هذه القصيدة في ديوان أمل دنقل الأخير، وإلى زمنية كتابتها في عام 1976، بعد أن زالت دولة عبدالناصر وجاءت دولة السادات التي حملت معها خطة جديدة للوطن ومستقبله، ثم يشير إلى موضعها في ديوان “أوراق الغرفة 8” الذي أُدرجت فيه بعد وفاة أمل، ولا يتوقف عند القصيدة وحدها، وإنما يتأمّل رؤية الديوان نافذًا إلى رؤية أمل الكليّة؛ فالديوان حسب قوله يتميز بطغيان التجربة الذاتيّة؛ تجربة المرض والموت، غوصًا في التجربة الإنسانيّة الخصبة والعميقة.

وحسب تقسيمه للديوان إلى مجموعتين؛ الأولى تنتمي إلى سياق تجربة المرض، والثانية تنتمي إلى مرحلة سابقة، إلا أن ثمة رابطًا يربط بين المجموعتيْن يتمثّل في الاستسلام، فكان سبب الاستسلام في قصائد المجموعة الأولى هو المرض وحضور الموت، أما سبب الاستسلام في المجموعة الثانية فكان القهر الاجتماعي والسياسي، وتراجع المشروع القومي، ومن ثمّ تتصل رؤية هذه القصيدة بارتباطها بالرؤية الكلية للديوان وما أحاط بالتجربة من استسلام بسبب المرض أو القهر الاجتماعي، بتجربة أمل دنقل الكلية واتصالها بالواقع الخارجي.

هكذا استطاع تحليل قصيدة من أعمال الشاعر أن يقدم إطلالة على تجربته بأبعادها الذاتية والتي تتماس مع واقعه وقضاياه الإشكالية، ومع إنها مغامرة حقيقة إلا أن الناقد استطاع أن يأخذنا في رحاب هذه العوالم، بتحليلاته لمكونات القصيدة الداخليّة الصغرى والكبرى، وصولاً إلى الرؤية الكلية لا للقصيدة وإنما للتجربة ككل.

فتنة التأويل

يتخذ الدكتور عبدالرحمن عبدالسلام محمود في كتابيه “فتنة التأويل: المتنبي من النص إلى الخطاب” و”التأويل السيميائي للشعر: أمل دنقل من العلامة إلى التاريخ” من قصيدتي المتنبي وتتكون من 41 بيتًا، وهي في مدح أحمد بن عامر الأنطاكي، وأمل دنقل “من أوراق أبي نواس“ نموذجيْن لقراءة رؤية الشاعرين الكبيرين، فالمتنبى وأمل دنقل بمثابة مختبريْن ومسرح اشتغال أجرى عليهما أدواته التأويليّة. ففي الكتاب الأوّل ينفذ من هذه القصيدة إلى مشروع المتنبي كله، فهو يعترف أولاً بأن القصيدة ليست أحسن نِتاج المتنبي الشعري، ولكنها في الوقت نفسه كانت القصيدة المفتاح الذي كشف عن مشروع المتنبي عندما كان في الثلاثين من عمره.

يسعى من خلال هذه القصيدة لتقويم خطاب المتنبي، ثم ينطلق منها أو يتخذها عتبة لمجمل شعر المتنبي ككل، كي يصل إلى تشخيص هذا الخطاب، ما الذي قاله المتنبي؟ ما هي مقولته؟ ما هو مشروعه؟ ما هو كنهه؟ ما هو مائزه الذي جعله في هذه المرتبة العُليا من الشعر؟ لماذا ظل شعره متجدِّدًا رغم مرور قرون على رحيله، فما زال يملأ الدنيا ويشغل الناس؟

الجامع المشترك بين المنهج الذي يتبناه الدكتور البحراوي وفعّل إجراءاته على قصيدة أمل دنقل، ومنهج التأويل الذي يتخذه الدكتور عبدالرحمن عبدالسلام معيارًا لقراءة الشعر، مع اختلاف التسمية بين المنهجين، هو البُعد عن الانطباعيّة والذائقة، والاحتكام إلى العلمية.

هناك من الشعراء من لم يتركوا لنا – على مدار مسيرتهم – سوى قصائد يتيمة، تكشف في ما تكشف عن تلك المجاهدة التي يُعانيها الشاعر من أجل الوصول إلى كتابة الشعر

فالتأويل، كما يرى، يُبنى على بلاغة وعلى إجراءات، وفي الوقت ذاته لا يبحث عن المعنى، بقدر ما هو يبني معنىً جديدًا بالإدراكات الجديدة التي يستنبطها وعي الناقد الذي هو وعي بقضية المعنى من حيث هو يُبنى ولا يستخرج، أو يستثار ويفعّل وينشط داخل النص، وبهذا يصل الناقد إلى المعنى الذي يقترحه الشاعر، ومنه إلى حالة عُليا من البناء من خلال التسمُّع والإدراكات النقديّة والعدد النقدية التي يمتلكها الناقد حتى يستطيع أن يقترح معنى آخر، أو معنى منمّى، أو مطوّرا من خلال علاقته النقدية بالنص.

وكذلك فهما متشابهان في المرجعيات، فالناقدان في تحليل النص يبدآن بتحليل البنيات الصغرى والكبرى للقصيدة، بدءًا من المعجم، والتركيب النحوي والمجاز، والإيقاع/ الوزن والعروض، ثم الرؤية الكلية (عند البحراوي) مطلق الخطاب (عبدالرحمن).

طرحت القصيدة - على جزئيتها واستقلالها - مشروع المتنبى الذي يمثّل الأمثولة العليا للإنسان الأعلى؛ فالمتنبي أدرك أن الوجود وجود صراعي، ويمكن وصفه بالفوضوي لأنه ليس هناك نظام ضاغط عليه، ومن ثمّ فلا يمكن أن يُفضَّ الصِّراع فيه إلا بالقوة، والغريب أن المتنبي عشق هذه القوة بكل صنوفها المختلفة (القوى العسكرية/ القوى الجسديّة / القوى النفسيّة) وكأنه يتبنى إرداة القوة بمفهوم نيتشه، فصارت هي العالم الذي يبدو فوضويًّا وتتنازعه قوى تصطرع بشكل كبير جدًّا، وكل قوى تستطيع أن تأخذ منها بمقدار هيمنتها وسلطاتها.

وسط هذا التشرذم والتفتت على مستوى الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي أدرك المتنبي بفضل هذه القوة أنه يستطيع أن يكون ماجدًا ملكًا، وكأنه كان يهيئ لنا الإنسان الأعلى الذي يخط مصيره، ويصنع مستقبله متجاوزًا كل الحدود، ومتحديًّا كل الإرادات.

الجين الشعري

في الكتاب الثاني “التأويل السيميائي” يتقاطع المؤلف مع كتاب البحراوي في وضع أسس المنهج الذي يطبقه على قصيدة أمل دنقل، ويستهل رؤيته للمنهج بالوقوف عند قصور النقد العربي، فيأخذ عليه “ولعه بالمرجعية الغربية، قرنًا من الزمان؛ منذ طه حسين وحتى الآن، دون بادرة للخروج عن نسقها؛ فولع بتقليد المغلوب بتقليد الغالب” ويستمر في تهكمه على هذه المسيرة التي أضحت في نظره مجرد “استلاب وتقليد”، دون مراعاة فروق واختلافات الثقافات والمرجعية، ومن ثمّ يدعو إلى استقلال عقله الحرِّ في ممارسته الإجرائيّة الجسور على النص، ومقدار نزوعه نحو الارتياد والتفرد.

وبناء على هذا يأتي كتابه ليطرح رؤية نقدية مغايرة تنظيرًا وتطبيقًا محاولاً تفعيل مبدأ الاجتراح والافتراح في ممارسته على النص الشعري، حيث يعمد إلى الإنصات إلى النّص، ويتحسّس مواطن البناء في المعنى، ممسكًا بطرائق التشكيل ومائز التكوين.

ثمّ يوضح أسباب اختيار أمل دنقل كمختبر لتحليله، فيذكر أن أمل دنقل شاعر إشكاليّ بالنسبة إلى السُّلطة في مصر وللعالم بتبنيه خطابَ المواجهة والرفض في المواجهة، والكتاب معنيٌّ بدراسة شعر أمل دنقل بمستويين؛ جزئي يتناول فيه قصيدة أمل دنقل “من أوراق أبي نواس” من ديوان “العهد الآتي” بوصفها عيِّنة دالّة على هُوية الشعر والخطاب الدنقليين، وعلى مستوى كُلّي، فيخرج من النص الفرد إلى سعة الأعمال الكاملة، وصولاً إلى الجين الشعري بغية إدراك كبد التجربة، ومائز هويتها الذي أكسبها فرادة عن سائر مجايليه.

ينقسم الباب الأول الذي جاء تحت عنوان “تأويل العلامة” إلى قسمين الأول بعنوان “تأويل العلامة ظاهريًّا” (النظم اللسانية، والثقافية) يتوقف عند القصيدة المختبر (من أوراق أبي نواس)، ويقسمها إلى سبعة مقاطع شعرية يحتل نسق السلطة واسطة العقد بين المقاطع السبعة، ويتمُّ تحليله للقصيدة حسب سيمياء العنوان العام، والمعجم، والتركيب (المستوى النحوي، والمستوى البلاغي؛ البلاغة القولية، وبلاغة القناع، وبلاغة الأيقونة، والبلاغة البصرية)، والمستوى الصوتي (المؤثرات الصوتية، والوزن والقافية)، والرموز والشيفرات الثقافية، وأخيرًا المربع السيميائي.

هل تتيح قراءة قصيدة واحدة لشاعر الإلمام بتجربة الشاعر ورؤيته الكليّة؟ الإجابة المتسرعة تقول بالطبع لا تكفي

ويحمل القسم الثاني عنوان “التأويل الباطني للعلامة: التناص، البنى الحاكمة، التفاعل”، ويسعى من خلال التناص لتأويل دلالة النص من خلال كشف تعالق مكوناته أو مقاطعه داخليًّا مع بعضها، وباتصالها بغيره من النصوص المختلفة، وتفعيل أبعادها التداولية، فنراه يتتبع ترددات التناصات في نصوص الشاعر المختلفة، وليس حكرًا على القصيدة عينة المختبر، وبالنسبة إلى البنى الحاكمة فيهدف من ورائها إلى الكشف عن البنية المهيمنة في إنتاج الدلالة في النص، وعنده هي رديف للبنية الكبرى، وما يتفرع عنها من بنيات صغرى تنبجس عنها، وتتسق معها، ثم البنية السردية من خلال مفهوم البنية العاملية، التي يتمُّ تأويلها وفق المفهوم الغريماسي في النقد السيميائي، وأخيرًا التفاعل، ويقصد به البُعْد التداوليّ للعلامة.

وينقسم الباب الثاني المعنون بتأويل التاريخ (السياقات الكبرى) إلى ثلاثة فصول؛ هي “في سياق السيرة الذاتية”، وفي سياق الأعمال الكاملة (السلطة، والرفض)، وفي سياق الرؤية للعالم (خطاب أمل دنقل). فيتقرى من سيرة أمل دنقل، ما له علاقة بخطابه الشعري وبمائز تجربته، أو ما يمكن وسمه “بالبؤر المؤثرة” أو “المرتكزات المضيئة” التي لها فِعْل فاعل في انعطافاته الشعرية والرؤيوية أو الأيديولوجية التي حواها النص الدنقلي الكبير، فحسب قوله، ما يذكر من سيرته ليس له غاية في ذاته، ولكنه غاية بما وراءه من دلالات تأويلية في إطار سياقها الكبير.

واتخذ من دلالات المولد والأب واليتم والمكان، والصعلكة (التي هي اختيار عند أمل، عكس الشعراء الصعاليك التي كانت فعلاً قدريًّا وإجبارًا)، وسياقات هزيمة يونيو، والسلام والمرض؛ علامات تأويلية على استكناه شخصية أمل التي كان لها تأثير كبير في خطابه الشعري، وأيضا تنبئ عن وعيه بالشعر ووظيفته في الحياة، إذْ تجعل من الشعر والشاعر ترسًا يدور في ألة اشتراكية عظيمة تسعى لنهضة المجتمع وتقدمه (هو الأمر الذي يتفق فيه مع البحراوي في حديثه عن وظيفة الشعر عند أمل).

وفي الأخير يتوقف عند رؤية العالم في شعره، ويرى أنها تتلخص في مقولة مركزية هي “السقوط والهزيمة” على مستويات الواقع المختلفة؛ سياسيًّا، وثقافيًّا، واجتماعيُّا، وفكريًّا وأيضًا على مستوى الداخل والخارج، كما أنه يستنتج أن وعي أمل بالناس قائم على وعيه المادي بالناس، وإن كانت هذه الرؤية تنطلق من وعي يساري وحتمية الصراع الطبقي، وضرورة التغيير وتقدميّة المجتمع. أما خطابه فليس كما يُتوَّهم هو الرفض؛ فالرفض هو ألة احتجاج، وتقنية تمردّ، وفعل ثوري منتظر، فرفض أمل للواقع إنما هو لغاية أبعد من الرفض وأهم من الاحتجاج والثورة، إنه خطاب، حسب قوله، يتغيا بناء عالم جديد، عالم الكمال الإنسانيّ، والأمثولة القيمية التي تصنع الجنة في الواقع الأرضي، ومن سمات هذا الخطاب، الحلم، والنبوءة، والحرية.