مملكة الإنشاد الديني.. حيث الجمهور هو الحاكم

يرتبط الإنشاد الديني عند الكثيرين بالأناشيد والمدائح النبويّة، وهو في جزء منه صحيح، لكن في الحقيقة مفهوم الإنشاد الديني أشمل وأعمّ مِن قصره على المدائح النبويّة فقط، حيث يُعَرّف على أنه ذلك الفن من الغناء الذي يمزج بين روحانيات العقيدة والفن، ومن ثمّ تدخل ضمنه التراتيل الكنسيّة، المتأثّرة بالشّعر الغنائيّ في العهد القديم والمزامير.

تذكر مروة البشير في كتابها “الإنشاد الديني في مصر” أن مصر هي أوّل دولة في العالم عرفت الإنشاد الديني؛ حيث النصوص والتراتيل الجنائزية التي وجدت منقوشة على جدران بعض الأهرامات وتوابيت الموتى هي النواة الأولى لنشأة مثل هذا الفن عند قدماء المصريين، وكانت أشهر هذه الأناشيد على الإطلاق للملك الفرعون إخناتون.

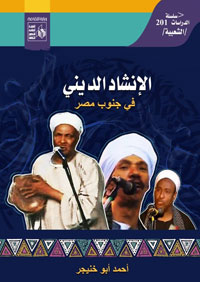

والمتتبع لخارطة الإنشاد الديني ورجالها المدّاحين، يتأكّد له أن جنوب مصر (الصعيد) يعتبر مملكة الإنشاد الديني الحقيقيّة، أو منبع هذا الفن، فمن أراضيه خرج أشهر المدَّاحِين في العالم العربي، كمحمد العطواني، وأحمد برين، ومحمد العجوز ووياسين التهامي، وغيرهم. وعلى الرغم من تعدُّد أشكال الإنشاد الدينيّ (الفرعوني/ الإسلاميّ والقبطيّ/ المسيحيّ) إلا أنّ الروائي والباحث في الفلكلور الشعبي أحمد أبوخنيجر يُخصِّص كتابه الصّادر مؤخّرا بعنوان “الإنشاد الدينيّ في مصر (جنوب الصعيد)” عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة 2021، لدراسة الإنشاد الدينيّ الإسلامّي فقط.

يتسم الكتاب بمنهجية علميّة (أو قُلْ صرامة تفتقدها بعض الدراسات الأكاديميّة في هذا المجال) تنعكس فيه طبيعة الباحث التي تظهر بين الفينة والأخرى في كتابات المؤلف الأخرى غير الروائيّة مثل “الطرق الصوفية في أسوان” (1999)، “كان يا مكان دراسة في الحكاية الشعبيّة” (2004)، “في رحاب الصّحراء”، “مدد يا شاذلي – رحلة في المكان والطقوس” (2012)، “ثلاثة مشاهد للعلم. كتاب عن الثورة المصرية” (2013).

تتجلّى هذه المنهجية أولا في تحديد الإطار المكاني والموضوعي له؛ بتحديد المكان (جنوب مصر)؛ إيمانه منه بأن كلَّ منطقة صاغت إنشادها الديني، وطرق أدائه المختلفة حسب موروثها الثقافي ومحدّداتها الاجتماعيّة، وهو ما يعني اختلاف رؤيتها للذّات وللعالم من حولها، وهو ما ينعكس واضحا في تجلياته الفنيّة المختلِّفة خاصّة في فنون الغناء والقول، بالطبع يُقدّم احترازه بأنه لن يتعرض -في دراسته- للإنشاد الديني الذي تقوم به الطرق الصوفيّة داخل خلوتها، أو ساحاتها المنتشرة، والسبب عنده لأنه خاص-مقتصر على أفراد الجماعة دون غيرهم- لا يشارك فيها الجميع، وأيضا بتخصيص النوع (الإنشاد الديني الإسلامي).

دراسة إثنوغرافية

المؤلف يبيّن أنواع الإنشاد والمنشدين ويتوقف عند أسباب عدم تحقّق الذيوع والانتشار للكثير من المشايخ واشتهار آخرين

مع هذا التخصيص (على مستوى المكان والموضوع) إلا أن أهمية الكتاب -في نظري- تأتي لأنّه بمثابة توثيق (المتصل بمفهوم الأرشيف عند فوكو) لهذا الفن ذي الخصوصية العالية، والتأريخ (بمفهوم كتب الطبقات والتراجم) لأبرز الأسماء التي اشتهرت فيه، وأيضا يمكن اعتباره -بنظرة موسّعة- دراسة أثنوغرافيّة هدفها الأساسيّ أولا، هو حفظ هذا التراث الحضاري المهم من الاندثار، نتيجة للمتغيّرات الحديثة التي جعلت مثل هذا التراث يتوارى -ولو قليلا- لحساب فنون جديدة حلّت محله، وهو ما خلق أجيالا -ربما- أقل اهتماما بمثل هذا الفن عن سابقيها.

وثانيّا بدراسة هذا النوع من الفن بتقديم أشهر روّاده، والتعريف بنشأتهم، وخصائص أسلوبهم في الأداء، وثالثا، لما يقدّمه المؤلف من دراسة مقارنة لعوالم هذا الفن على مستوى أداء المنشدين وتقنياتهم المصاحِبة، وكذلك على مستوى الجمهور وتفاعلاته وأيضا سلطته (بمقاييس بلاغة الجمهور) التي تتجاوز الاستماع إلى المشاركة، ومحاولات التحديث التي أرادها البعض بإدخال بعض الآلات المصاحِبة، وكذلك التحايل على المفهوم الأصيل للإنشاد الديني، وتدبيجه بالمووايل والقصص الشعبيّة؛ كمحاولة لإظهار الاختلافات بين فئة وأخرى، وتأثير هذه التغيُّرات التي صاحبته في تقبُّله.

ينقسم الكتاب إلى محوريْن أساسييْن؛ الأوّل بمثابة دراسة تحليليّة ناقدة عن الإنشاد الديني وأنواعه وخصائص كل نوع، مع الأخذ في الاعتبار الفروق التي تميّز كل نوع عن الآخر، وهذا القسم/ المحور مع إيجازه الشديد إلا أنه بالغ الأهمية، إذْ يُقدم من خلاله المؤلف معلومات ثرية حول هذا الفن، ونشأته، وأثر التصوُّف في نشأته.

كما يقدّم فروقا دقيقة بين الأنواع الثلاثة: مديح البردة الموالديّة، وأصحاب الدكّة، وأصحاب الحصيرة، على مستوى الشكل (التجهيزات المصاحِبة للإنشاد من إعداد مسرح الإنشاد، ودور البِطانة، وعلاقة الجمهور بالمسرح ودورهم بالمشاركة اللفظيّة أو بالأداء الرَّاقص، وكذلك من حيث الآلات الموسيقية المصاحِبة للإنشاد)، وعلى مستوى الموضوعات التي لها الأولويّة لدى شيوخ الإنشاد، وتنوِّعها بين قصائد شعبيّة/ ومووايل وتواشيح، وقصص دينيّة عن معجزات أنبياء وكرامات أولياء، وقد تأتي أحيانا ممزوجة بخيال شعبي.

أما المحور/ القسم الثاني، فهو أشبه بتراجم لأشهر شيوخ المدح وأمرائه، تحدّث فيه عن نشأتهم الاجتماعيّة، ثمّ تكوينهم الدينيّ وشيوخهم، وأثر المكوِّن البيئي/ الثقافي في انجذابهم لهذا الفن، وطرائق كل مدّاح لتطوير آدائه، وكذلك أشهر القصائد والقصص التي يحرص على إمتاع جمهوره بها. فيستعرض عبر حوارات ومقابلات أجراها المؤلف بنفسه معهم، لسير المشايخ والمنشدين مثل: محمد العطواني، والشيخ محمد أبوالضوي، والرّنان، والشيخ عبداللطيف أحمد عبدالفتاح، والعجوز، وأحمد برين، ممثلا لكل شيخ بأشهر ما اشتهر به من قصائد وقصص.

يعزي أبوخنيجر نشأة هذا الفن إلى المناسبات والاحتفالات الدينيّة؛ خاصّة تلك الليالي التي ترتبط بمناسبات مفصليّة في تاريخ المعتقد الدينيّ وفي لحظات تكوينه الأولى، فكما يقول الغرض من تحويل هذه اللحظات إلى جزء أصيل من الاحتفالات “هو تثبيتها داخل الوجدان الشعبي، وجعلها جزءا أصيلا من ممارسة شعائر المعتقد”، والمناسبات المقصودة هي: ليلة بداية السنة الهجرية، وليلة عاشوراء، وليلة المولد النبوي الشريف، وليلة السابع والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليالي رمضان، والأعياد.

تكشف هذه المناسبات وخصوصية لحظتها، بما يتبعها من احتفالات وإنشاد ديني وذكر/ رقص، عن رغبة عارمة من الجماعة الشعبيّة، للتحرّر من المعاناة اليوميّة وكسر للروتين والاعتياد في حياته، فالمصري يعتبر هذه المناسبات ضرورة حياة، ومن ثمّ يتوحّد مع المؤدّي بروحه وعقله، وهو ما يحتاج إلى دراسة مُفصَّلة عن حالة الرقص والهيام التي يؤدّيها جموع الرَّاقِصين خلف المنشد، وهي بمثابة تحليق في العالم السّماوي بآماله وروحانياته، بعيدا عن العالم الأرضي بكل إحباطاته وضغوطه ومادياته.

وقد أجاد عبدالحكيم قاسم في مرويته “أيام الإنسان السبعة” (1969) في تصوير حالة الجذب والشوق والسّعي إلى مثل هذه اللحظة؛ لحظة الانعتاق والاتصال في آن، في مشهد بالغ الدلالة يكشف تعلّق الجماعة الشعبيّة بكل ما هو غيبي بعدما فقدوا أو يَئِسُوا من عدالة الأرض.

عوامل الرواج

ثمة عوامل كثيرة تدفع إلى رواج هذا الفن (الإنشاد الديني) منها التصوُّف الإسلامي، فكما هو معلوم تشير المرجعيات التي تناولت تاريخ التصوُّف الإسلامي إلى نشأته مع بداية ظهور الإسلام، وهناك البعض ينسبه للرسول الكريم باعتباره المتصوّف الأوّل، لكن مع التوسّع في الطرق الصوفيّة وظهور فرق مُختلّفة مع بداية القرنيْن الثاني والثالث الهجرييْن، وصولا إلى القرن السّابع حيث يُعتبر -كما يقول أبو خنيجر- عصر التصوُّف الكبير بقدوم أهم مؤسسيْن له هما: أبوالفتح الواسطي من العراق، والسّيد البدوي وأبوالحسن الشّاذلي من المغرب، وما تبع هذه الحركات من نشأة الخانقاوات والتكايا، التي كانت ملاذا للجماعة الشعبيّة من جانب وحضنا للمنشدين، حيث الطرق الصوفيّة -على اختلاف توجهاتها ومشاربها- تعتمد على الذِّكْر والسّماع كواحدة من وسائل تربية المريد، وهاتان الوسيلتان بمثابة المدخل للإنشاد الديني؛ فحالة الذِّكْر والسّماع هي حالة جماعيّة لا يقوم بها الفرد/ المتصوف منفردا.

وتدخل ضمن هذه العوامل، حالة المزج بين الحياة الدنيويّة والدينيّة لدى الجماعة الشعبيّة، التي دائما تجعل من أفراحها واحتفالاتها الدنيويّة جزءا من تصوُّرها الديني؛ فالملمح الديني بارز في الأفراح وغيرها من مناسبات كالطهارة، والطقوس الدينيّة تعد جزءا أساسيّا من المناسبة، والأهم أن ختام هذه المناسبات لا بدّ أن يكون بالإنشاد الدينّي الذي يكون سيّد تلك الليالي.

هنا أبوخنيجر دون أن يقصد -فغرضه الأساسي هو عالم الإنشاد والمدّاحِين- يقدّم لنا تصوّر الجماعة الشعبيّة للدين، وهو تصوّر يُناقض الكثير من المفاهيم التي تفصل بين العالمين؛ الدنيويّ والدينيّ، فنكتشف أن هذه الجماعة الشعبيّة، تقدم مصالحة (أو مواءمة) تربط بين الاثنين برباط وثيق، سواء على مستوى تمثّل طرق المعايشة بربط الاحتفالات الدنيويّة بطقوس دينيّة، أو في الارتباط بالأولياء والذِّكْر والاحتفاء بهم دنيويّا، وما يتخلل هذا من رقص واستخدام الآلات الموسيقيّة وهو ما يتنافى مع مفهوم الدين عند الكثير من غلاة الدين.

يُقسّم أبوخنيجر الإنشاد الديني في جنوب مصر إلى ثلاثة أقسام: الموالديّة (أو أصحاب الدكة)، الذِّكْر (أو أصحاب الحصيرة أو الحضرة)، ومديح البردة. ويرى أنه على الرغم من التداخلات الهائلة بين النوعيْن الأوليْن، إلا أن لكل منهما خصائص تميّزه عن الآخر، وتختلف عنه في طرق الأداء وإعداد المكان.

الجامع المشترك بين هذه الأنواع أنها تستهل جميعها بتلاوة القرآن الكريم، وأحيانا يتمُّ الاكتفاء به إذا كان القارئ شهيرا. الظاهرة اللافتة التي يرصدها الباحث أن معظم القرّاء المشهورين كانت قبلتهم الصعيد، فجمهور الصعيد متذوق للقرآن بفضل انتشار ساحات التصوف وما يقام فيها من ذِكْر وحضرة، كما أن المقرئيين وجدوا في جمهور الصعيد ما يرضي أناتهم العُليا (بتعبير فرويد)، ويشعرهم بأهميتهم، خاصّة تعبيرات وتعليقات الجمهور العفوية على حُسن الأداء وقوة الصوت وعذوبته، وهو ما يزيد من قدرة الشيخ على الأداء، بل هناك مَن يعمد إلى قراءة الآية الواحدة بأكثر من مقام وطبقة صوتيّة، مظهرا طبقات صوته المختلفة، وهذا التداخل بين الجمهور والمقرئ، صار ركنا أساسيّا لدى جماعة الإنشاد، فالتفاعل بينهما يأخذ مستويات متعدّدة ودرجات مختلفة صعودا وهبوطا.

ومع أن الباحث يذكر أن ترتيب هذه الأنواع يأخذ شكلا مختلفا تبعا لمدى إقبال الناس عليها، فتأتي المولوديّة أولا، ثم الذكر أو أهل الحصيرة ثانيّا، وأخيرا مديح البردة، إلا أنه يبدأ كتابه بدراسة مديح البردة أولا. وهو في كل نوع من هذه الأنواع يقدم تعريفا بسيطا بسبب التسميّة ومناسبة القول، وأهم شيء هو طريقة العرض.

فعن مديح البردة يقول المؤلف إنّ المقصود بها قصيدة البوصيري الشّهيرة في مدح الرسول، وهي تلك القصيدة التي قالها وهو طريح الفراش من مَرض عِضال، فراح يبتهل ورأى نفسه يقول القصيدة في منامه، وقد رأى الرسول الكريم يكسوه ببردته، فبُرئ مِن علته، نشعر في حديثه عن البردة أنه يقوم بالتأريخ للقصيدة وسبب قولها/ مناسبتها، وفائدتها، ومَن عارضها، والتشطيرات التي حدثتْ لها، وكيف قدّمها المنشدُون، والتغيّرات التي أضافوها لها، وأشهر مَن أنشدها، وأثر العطواني الذي انتقل بها (أي البردة) نقلة واضحة، إلى درجة أنها صارت تُعْرَف به هكذا “بُردة العطواني”، ومن ثمّ فشل مَن جاؤوا بعده في أن يتجاوزوه فقلّدوه.

ثمّ يستعرض طريقة العرض بدءا من تجهيز المكان عَقب صلاة العصر، استعدادا لاعتلاء المنشد الدكِّة، ومجلس الجمهور/ السّامر، ثم وصف لما يقوم به المنشد/ الشيخ من تلاوة ما تيّسر من القرآن، حسب الاتفاق بينه وبين أصحاب الاحتفال، فإذا كان الاتفاق على إنشاد البردة هو الأساس،عندئذ سيقرأ ربعا صغيرا، أما إذا كان الاتفاق على أن القرآن الكريم هو الأساس، فسوف يقرأ ثلاثة أرباع السّاعة أو ما يزيد عليها.

ويستعرض لنا بطريقة وصفيّة ما يقوم به الشيخ/ المنشد أثناء الإنشاد، فيبدأ بترديد اللازمة “مولاي صلِّ وسلّم أبدا على حبيبك خير الخلقِ كلِّهم”، وما يتبعه مِن ترديد الجمهور خلفه اللازمة مرتيْن أو ثلاث، وعندها يتحوّل الجمهور إلى بطانة أو جوقة للشيخ، وهذا التماهي والتوحُّد بين المنشد والجمهور، ينعكس على حالات الطرب والتمايل بين الجمهور، ثمّ تختتم الليلة بإنشاد الأبيات الأخيرة مِن القصيدة، ويقول إن هذه الأبيات -الأخيرة- أضيفت للقصيدة الأصلية وأن الإمام البيضاوي -أشهر مَن قام بتشطير البردة- لم يقم بتشطيرها، واعتبرها العطواني خير ختام مناسب لليالي الإنشاد، وكأنّه نوع من الدعاء والابتهال.

أصحاب الدكّة

يطلق عليهم هذا الاسم؛ لأنهم يجلسون على الدكِّة أثناء الإنشاد، والتسميّة الغالبة عليهم -في الأوساط الشعبية- هي الموالديّة، والمقصود بها هو الشيخ وبطانته، ويتخذون من الإنشاد الدينيّ وقصّ قِصّة المولد النّبويّ الشريف طريقة في الإنشاد، وإن كان يختتم بها الشيخ الليلة. كإشارة تواصليّة بينه وبين الجمهور بأن الليلة قد انتهت، حينما يبدأ الشيخ “توليد المولد” كما يطلقون على تلك الطبقة، وفي الأصل الشيخ يقسِّم الليلة إلى طبقات (أو وصلات) تتراوح كل طبقة أو وصلة حسب ردّة فعل الجمهور، وغالبا ما تكون ما بين ثُلث إلى نصف السّاعة.

يخبرنا المؤلف أن التجهيزات المصاحِبة لأداء أصحاب الدكّة لا تختلف عن تلك التي قام بها أصحاب مديح البردة، من طقوس تجهيز السّاحة ورص الدكّك، وتثبيت مكبرات الصوت، حيث توضع دكتان متقابلتان يجلس عليهما الشيخ وبطانته التي تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أفراد؛ تكون مهمتهم موزّعة على العزف على الآلات المستخدمة والترديد خلف الشيخ في اللازمة الغنائيّة، ومقابلهما تكون السّاحة فارغة لجمهور المستمعين.

الفارق يتمثّل في أن الجمهور أو البِطانة هنا لا يقوم بترديد مقطع على نحو ما شاهدنا خلف منشد مديح البردة، هنا يتجلّى حضور خاصّ لجمهور المستمعين، عبر التفاعل بالرقص، وهو عبارة عن أداء تطويحي (راقص) يُمارِسه الجمهور، في تفاعل وانسجام يُبرز تجاذُّب الدينيّ والدينويّ معا في نسيج واحد، على عكس ما يذكره ميرسيا إلياد بأن الرجل الدنيوي (المستغرق في التاريخ المدني) يسعى إلى دفن الرجل الديني الموجود على عتبات لا وعيه، والمشرّب بالرموز والنماذج الأصلية، ففي ساحات الذكر والحضرة يخرج الرجل الدينيّ الكامن في الدنيوي.

الفارق الثاني، وهو ما يُعدُّ تطوّرا -ستتسع دائرته في النوع الثالث- هو أن الإنشاد الدينيّ قد يتخلّله الكثير من الغناء الدّنيويّ، خاصّة المتعلِّق بمنظومة القيم الاجتماعيّة التي تتبنّاها الجماعة الشعبيّة من قبيل “الحض على التحلّي بالشرف والأمانة والشهامة، ونبذ الخيانة والخِسّة، وتعظيم دور الرجولة والرفق بالنِّساء وذم كيدهن، وقد يتطرق إلى الغزل والعشق”.

لم يقدم المؤلف تفسيرا لهذا التحوّل في أداء المنشد، ربما التفسير يعود إلى البِطانة/ أو الجمهور الراقص، هذا التفاعل الإيقاعي الدنيوي كسر الإيقاع الديني الذي كان يتمثّله ويحافظ عليه المنشد في إنشاده، ومن ثمّ -والحالة هكذا- تجاوبا مع هذه الحالة يكسر المنشد -هو أيضا- المدح أو الغناء الديني، فيُدْخِل ما يرضي الجماهير، كنوع من التواطؤ أو الاستجابة المضمَرة لرغبات الجماهير، التي أعلن عنها بالتطويح والرقص والتصفيق أحيانا، وكمحاولة من المنشد لضبط التوازن بين الديني والدنيوي يستغل هذه المراوحة، فيُعلي من القيم والمبادئ التي تنتصر للقيم التي الاجتماعية التي يدافع عنها الإنسان بصفة عامّة.

يتتبع الباحث التغيُّرات التي جرت على أصحاب الدكّة، سواء من ناحية مسرح الأداء، أو شكل الأداء، فعلى مستوى المسرح تمّ رفع دكّة الشّيخ وبطانَته فوق دكك أخرى، وإعداد مسرح بسيط يجلس عليه الشيخ وبطانته، وهو ما ألغى المكان/ المسرح الذي كان يُمارِس فيه الجمهور الرقص، وبطبيعة الحال صار التجاوُّب والإنصات أقل من ذي قبل، بل لعب هذا التحوُّل -في المقابل- على تغيير طبيعة الجمهور، وهو ما تأكّد بعد التغير الثاني بإدخال بعض الآلات الموسيقية المصاحِبة للإنشاد. وهم ما كان تأثيره كبيرا حيث أدّى -بتعبير المؤلف- إلى “جرجرة الغناء إلى منطقة بعيدة عن حقل الإنشاد الديني”.

يتوقف المؤلف عند أسباب عدم تحقّق الذيوع والانتشار لمشايخ الإنشاد الدينيّ، إلا لعدد محدود منهم، ويقول إنه يرجع أولا، إلى البُعد المكاني الذي كان عائقا في التواصل، وثانيّا، يعود إلى الموهبة العالية والقدرات الصوتيّة الفائقة التي تمتع بها هؤلاء المشايخ من جمال الصوت وابتكار أساليب خاصّة في الأداء داخل حقل الإنشاد الديني عملت على الفرز والانتقاء، فلم يتمتع بالشهرة إلا عدد قليل من المشايخ.

ومع أواخر السبعينات من القرن الماضي حدث تحوُّل خطير على مستوى صناعة المنشد/ النجم؛ حيث لعب الكاسيت الدور الكبير في ذيوع شهرة هؤلاء الفنانين خارج مناطقهم المحدودة، ومع إيجابيات الظاهرة إلا أن ثمّة سلبيّة كبيرة تمثّلتْ في بخسهم حقوقهم المالية، وهو ما يسلِّط الضوء -وإن كان لم يتوقف عنده الباحث- على سياسة احتكار السوق من قبل المنتجين، التي استغلت هؤلاء الشيوخ، في مقابل تحقيقها لمكاسب طائلة، بل وسعيها إلى ملاحقة الشيوخ لإنتاج أجزاء متسلسلة من هذه الحفلات، وهو ما أفسد الإنشاد الديني بدخوله منطقة تجارية بحتة، قرّبَتْهُ من سوق الأغاني الشعبيّة التي وجدت -هي الأخرى- رواجا بفضل الفنانين الذين أنعشوا السوق، وهو ما يتكرّر الآن بتربّع أغاني المهرجانات على قمة السوق الغنائي مقابل انزواء أصحاب الطرب الأصيل والرزين.

أصحاب الحصيرة

يبدو هنا الاختلاف واضحا بينهم وبين الموالديّة؛ فعلى مستوى الشكل والتجهيزات للسامر، حيث يجرى إعداد السّاحة على نحو مختلف، فتتراص صفوف الدكّك أمام المنشد وهو ما يجعل عددها (أي الدكك) أقل، كما تُوضع في آخر السّاحة ليجلس عليها البعض وهذا بمثابة تغيير في تراتبيّة الجمهور. وهذه السّاحة تكون جاهزة لأهل الطائفة التي ستفتح ليلة الذكر، وهم عادة ينتمون إلى إحدى الطرق الصوفيّة. أما ليلة الذكر فتنقسم -مثل عند أصحاب الدكِّة- إلى عدد من الطبقات أو الأدوار، يتراوح كل دور وطبقة حسب حالة المنشد وتجليّه.

ثم يفتتح المنشد ليلة الذكر بالإنشاد والابتهال المنفرد، بهيئات مختلفة تتراوح ما بين الوقوف أو الجلوس متوسطا صفوف الذاكرين بجوار أفراد بطانته الذين تكون مهمتهم الرد عليه والضرب على الآلات الموسيقية (تخت الشيخ)، أمام صفوف الذاكرين متقابلة يفصل بينها مسافة مناسبة كي تتطوّح الأجساد وتتمايل على وقع الكلمات والنغمات، وبعدها يبدأ الشيخ مبتهلا منفردا وهو ما يعرف بمرحلة السماع، وهي بمثابة البرولوغ/ الديباجة بلغة المسرح، الذي يمهد للطبقة الثانية، حيث يدخل بعدها المنشد/ الشيخ في الطبقة الثانية من الذكر؛ يحث يعرّج إلى قصص الأنبياء ومعجزاتهم وكرامات الأولياء والعارفين.

وكل هذا يكون شعرا ممّا ألَّفه بعض المتصوِّفة كابن الفارض وابن عربي والجنيد والحلاج وغيرهم، أو ما صاغته المخيّلة الشعبيّة في مربّعات ومواويل لقصص الأنبياء وكرامات الأولياء، كقصص يوسف وموسى والخضر والسيد البدوي وفاطمة بنت برّي وغيرهم.

لكن إيقاع الذَّاكِرين يأخذ أشكالا ثلاثة: الأوّل الذِّكْر الحسيني -وهو الأكثر انتشارا- حيث الإيقاع البطيء وتمايل الذَّاكِرين ورقصهم، والثاني هو الذِّكْر الملفوف، وهو أسرع قليلا من الحسيني في الإيقاع والحركة، وإن كان يتفق معه في طريقة أداء المنشد وتجويده.

أما بالنسبة إلى الذَّاكِرين فتتسارع حركتهم مع ترديد لفظ الجلالة الله أو (حي/ هو). ثم يأتي النوع الثالث “الخَلْوتِي” وهو أسرع أنواع الذكر، ويتميّز بسرعة الإيقاع وعُنف الحركات التي يقوم بها الذاكرون. والمعوّل الأساسي لضبط الحركة في الأنواع الثلاثة هو الآلات الموسيقية خاصّة آلات الإيقاع التي يُكتفى بها في الخلوات الصوفية، أما في حالات الذِّكْر العامة فستحضر آلات النفخ والآلات الوتريّة؛ مثل الناي والسلاميّة والكمان، كما يدخل الأورج والأكورديون في بعض التخوت الحديثة.

للطرق الصوفية دور مهم في حفظ التراث الموسيقي الشرقي والعربي من الانقراض وخاصة بعض المقامات النادرة

والجدير بالذكر أنّ للطرق الصوفية دورا مهمّا في حفظ التراث الموسيقي الشرقي والعربي من الانقراض، وخاصة بعض المقامات النادرة خلال فترات الانحطاط. والدليل عند الباحث محمد عبداللطيف هو أن باعثي النهضة الموسيقية العربية في القرن التاسع وبداية القرن العشرين، أتوا من خلفيات دينيّة مثل الشيخ سلامة حجازي وعبده الحمولي وسيد درويش.

قبل أن يختتم القسم الأوّل من الكتاب يعرّج إلى أهم القصص الديني التي تميّز بها الإنشاد الديني وهذه القصص كانت أحيانا يفرضها الجمهور على الشيخ، وهو ما يشير بطرف خفي إلى سلطة الجمهور وفق ما أكدت دراسات البلاغة الحديثة، فالمنشد/ الشيخ دائما يأتي إنشاده نتيجة لإملاءات الجمهور، وهي العلاقة المهمّة في مملكة الإنشاد الديني، فالجمهور هو الأساس.

وسبق أن أشرت إلى أرتال الشيوخ الذين يقصدون الصعيد، لا طمعا في المال بقدر طمعا في الجمهور، والدليل على ذلك معظم تسجيلات القراء تأتي متداخلة مع تعليقات السَّمِيعة/ الجمهور، على الرغم من وجود أجهزة تنقيّة صوت تستطيع فصل هذه الأصوات والاكتفاء بصوت المقرئ، لكن الإحساس بالتملُّك والسيطرة والاستحواذ من قبل المقرئ / الشيخ لا يتحقّق إلا بهذه التفاعلات التي تكشف مدى التمكُّن، وكلما زادت عدد مرات المطالبة بإعادة هذا المقطع أو تلك الأبيات، تأكدت قوة السلطنة التي يحدثها صوت المقرئ / المنشد في جمهور السّميعة.

اللافت أن ثمة ليبراليّة في هذه القصص، فليست هناك قصص أو تواشيح حكرا على قارئ/ مُنشد دون الآخرين؛ فالتواشيح والمووايل والفواصل الغنائيّة مشاع ومتبادَلة بين كلّ المشايخ، فهي -في الأصل- ملك الجماعة الشعبيّة التي تطلبها وتلحُّ عليها، ومع هذه الديموقراطية إلا أنّ لكل شيخ / منشد قصته التي يجد فيها السّميعة / الجمهور سلوتهم، فالشيخ محمد الضوي يقف إنشاده على قصة السيد البدوي وفاطمة البرّية، والشيخ محمد العجوز يتخذ من قصة التمساح مع إبراهيم الدسوقي حكرا عليه، في حين الشيخ أحمد برين يقص قصصا متعددة، قصية كيوسف وإخوته، وحكايته مع زليخة، وقصة السيد المسيح، كما يتميز بأنه يقص قصته التي صاغها بنفسه قصة موسى والخضر، مازجا بين المربعات الشعرية والموال السبعاوي ستكون عمدة لياليه.

ختاما أخذنا أحمد أبوخنيجر في رحلة ممتعة لمملكة الإنشاد الدينيّ، طافَ بنا -من خلالها- في رحاب عوالمها وما يتصلّ بها، كاشفا عن خصوصيتها وتجلياتها، ومعدّدا لأنواعِها وأقسامِها، وموثّقا لتاريخ أشهر مشايخ وأمراء هذه المملكة العريقة، فقدّم -علاوة على ذلك- دراسة علميّة مُحْكَمة؛ جمعتْ بين التأريخ والتحليل النقديّ، للآليات المــُتبِّعة في كلّ نوع، تعين كلَّ باحث في مجال الدراسات الشعبيّة، وتعدُّ مرجعا مُهمّا لهذا الفن تحفظ تراثه من الاندثار والتشويه، وأيضا تُحافظ على دور رجاله في التأصيل له والخروج به من إطار المحليّة إلى رحابة العالميّة (على سبيل المثال: أحمد برين وأحمد التوني، والشيخ ياسين التهامي).