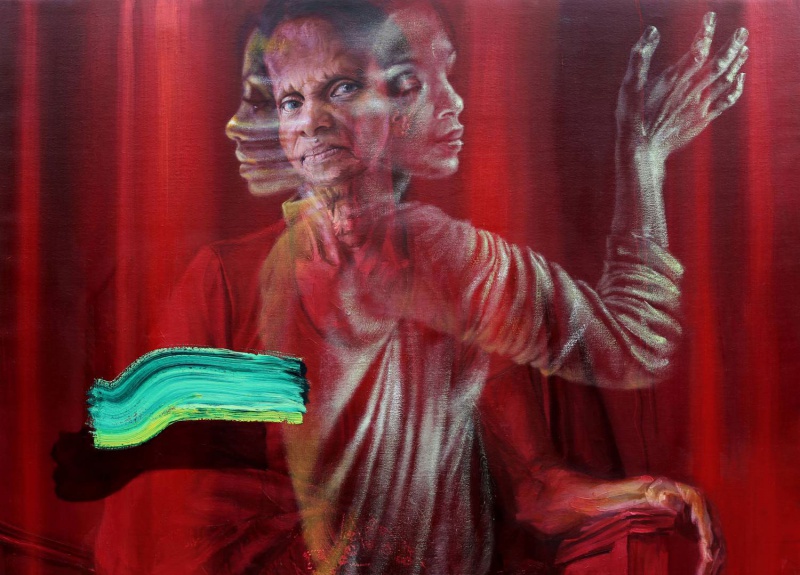

"مريوم".. مأساة امرأة في سن الأربعين

يعيش البشر حالات نفسية متشابهة خاصة مع انتشار التكنولوجيا وتقارب أقطار العالم وثقافاته، ومن بين ما بات يعيشه الأفراد حالات الاغتراب، التي قد تؤدي بالبعض إلى حالات معقدة من الاضطراب النفسي، وتلقي بهم بالتالي في متاهات مأساة قد لا يخرجون منها سالمين أو كما كانوا من قبل مثلما حدث مع بطلة رواية "مريوم".

يبني الروائي اليمني الدكتور عمر عبدالعزيز سرده لروايته “مريوم” على هَدْي صورة تعود إلى عام 1940 في مدينة دبي الساحلية، تلك الصورة تعتبر المفتاح الذي يلج من خلاله عوالم “مريوم” وارتباكاتها وأزمتها الوجودية في الحياة مما جعلها تعيش في عزلة عن الآخرين، بل تعيش وفق تصوراتها أو رؤيتها، الفكرة الأساسية وراء الوجودية هي أن العالم لا معنى له بطبيعته، وأن الأمر متروك للفرد لخلق إحساسه الخاص بالمعنى والهدف.

قام الكثير من الفلاسفة من بينهم فريدريك نيتشه بنشر أعمال يعتبرها العلماء وجودية، ولكن كان جان بول سارتر هو الذي جعل مصطلح “الوجودية” أكثر شعبية في الأربعينات من القرن الماضي. ربما وضع عبدالعزيز بداية الأحداث في أربعينات القرن الماضي ليؤكد أن مسألة وجودية سارتر واكبت شعورا عاما طال البشر في كل مكان. جاءت “مريوم” من اللامكان وكأنها كانت ابنة العالم أو أن جيناتها تنتمي لكل جينات البشر. إن عدم تحديد موطنها يحيلنا إلى بحثٍ غير واع لـ”مريوم” عن أصلها.

امرأة ومأساة العزلة

رواية "مريوم" يتسق بناؤها مع الواقعية السحرية ويضع مفهوم القلق الوجودي وسؤال الهوية في موضع متجدد

يعتبر القلق الوجودي الإنساني من أهم الموضوعات التي تناولتها الفلسفة الوجودية التي تهتم بالذات في تجربتها الفردية. وقد تساءلت عن طبيعته وبواعثه وعن قيمته، ويعتبر كيركجارد أول من قدم بحثًا كاملًا في هذه الظاهرة في كتابه الشهير “مفهوم القلق” وفيه يشرح ما لهذا الشعور من علاقة بالخطيئة الأولى. إنه قلق الذات المفردة في تجربة تحقيق الإيمان المسيحي وأما هايدجر فهو يجعل من هذا الشعور ما يكشف للذات ذاتيتها وعن إمكان تحقيق الأصالة والتحرر من الوجود الزائف الذي هو جوهر العالم المعاصر.

بينما سارتر يتجاوز فكرة القلق من الموت لدى هايدجر نحو القلق إزاء الأنا لأنه يعتبر الإنسان الكائن المحكوم عليه بالحرية، يُنهي هذا العمل إلى اتفاق هؤلاء الفلاسفة الثلاثة رغم اختلاف توجهاتهم على أن القلق ميزة الإنسان وحده. وهم يعتبرونه أنطولوجيا ومرتبطا بالعدم، قيمته تتجلى في أنه يكشف للذات عن الممكن والاختيار والحرية الإنسانية.

ربما تسببت عزلة “مريوم” عن الآخرين في جنونها وربما كان جنونها ذروة بحثها عن جدوى وجودها في الحياة، جعل الكاتب هذا السؤال دون إجابة في أحداث الرواية ليحرك تفكير المتلقي ويحثه على اتحاد فكره مع معطيات السرد أو تجاوزه قليلًا في ما وراء المطروح.

بالرغم من حالة “مريوم” التي تجلت خلالها معاني الانعزال وتسبب ذلك في شقائها إلا أن الكاتب يؤكد في البداية بقوله: الكائنات الآن تعيش في حالة من زهو التعايش الطبيعي، وكأنه يضيء للمتلقي بقعة مظلمة قد تحيلها إليه الأحداث أو نتيجة يصل إليها عندما ينتهي من القراءة، ذلك التأكيد ربما يفند متاهات الوجودية أو أنفاق الاغتراب الذي قد يدخل إليه الفاشلون من تحديد المعنى من الوجود، ذلك التعايش هو إحالة مبكرة من الكاتب أو رؤية يتبناها وفق فلسفته ونظرته للحياة.

برغم أن “مريوم” قد انعزلت عن العالم المحيط بها إلا أنها كانت تعيش في حالة اجتماعية خاصة؛ علاقتها بزوجها الافتراضي الذي يلبّي رغباتها التي تلح عليها ليلًا، وعلاقتها بالقطة “نميرة” وقد برع الكاتب في رسم علاقة شديدة التميز بين “مريوم” والقطة “نميرة” إذ أن تلك العلاقة الخاصة قد تمحو كل التصورات التي يراها الناس في مرض الجنون، ولو أن المجنون قد فقد عقله تمامًا لما تعامل بهذه الصورة مع كائنٍ آخر غير البشر.

وضع عبدالعزيز إطارًا عامًا لتلك العلاقة حينما قال “شقاوة قطة قادمة من اللامكان، عاشقة قادمة من اللازمان”، مما يجعل المتلقي رهن إعادة النظر في كل ما هو خارج المألوف للأمراض العقلية أو النفسية التي تتسبب فيها أزمة الوجود.

رسم الكاتب الشخصية الروائية بشكل مكثف ومحدد إذ كشف لنا مظهرها الخارجي الرث كما وضح أن دواخلها صعبة الاستكشاف، كما حدد لنا أنها لا تنتمي إلى أي مكان أو أن لها تاريخا عائليا، وبالرغم من ذلك كانت نموذجًا خاصًا من البشر تتعاطى مع أنينها الداخلي إذ أنه محركها الوحيد. كشفت حالة “مريوم” أيضًا عن أن هناك نساء يعشن نفس حالتها ولكنهن يكتمن الرغبة القلقة لرفقة الفراش.

إن مأساة “مريوم” الحقيقية ليست في إصابتها بمرض الجنون ومحاولاتها المتكررة في نزع ثيابها ولكن في وجودها في مكان ليس لها فيه عائلة تحررها من أصفاد الجنون، وربما كانت هناك حكاية أخرى وراء جنونها وخصوصًا أن السارد قد بدأ حكايتها من عمر الأربعين، فأين كانت قبل الأربعين؟

يضع السارد المتلقي في مأزق وجودي حقيقي، فعليه أن يتخيل أو يسرد بنفسه ما قبل هذا العمر. لم يوفر لنا السارد أي مفاتيح للولوج إلى عالمها الأول، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا اختار الكاتب عمر الأربعين ليبدأ به حكايته؟ ربما تكون الإجابة تقليدية وهي المفارقة التي وضعها لنا، لأن عمر الأربعين هو عمر الحكمة وبالرغم من ذلك كانت “مريوم” تفتقر إلى أدنى مقومات الحكمة لأنها ببساطة لا تمتلك عقلًا يميز بين الحكمة أو ما دونها.

مريوم الجديدة

لا يعتمد البناء الروائي في رواية “مريوم” على فصول مرقمة، أو ذات عناوين، بل كان انسيابيًا ومتطورًا بالرغم من أن المتلقي يفهم أنه يُقسم إلى قسمين؛ حكاية “مريوم” حتى ماتت إثر مرضها الذي فتك بها، وحكاية “مرام” أو “مريوم” الجديدة التي حلت في جسد “مريوم” الأولى؛ قسمان يسردان شخصية واحدة ذات حالتين مغايرتين، أو حالة واحدة لشخصيتين منفصلتين، حسبما يصل إليه وعي المتلقي أو فهمه إثر القراءة المتأنية للرواية والتي يمكن أن تعيد الرواية سرد ذاتها في وعيه حسب ثقافته أو انتمائه أو رؤيته للعالم.

يستخدم الكاتب عنصر الزمن بشكل ذكي إذ حينما خرج الناس للبحث عن “مريوم” في فترة الوباء كانوا يستعدون لطقوس الكي التي أعدوها لإخراجها من حالة الجنون، ربما جاء الوباء لتظل حالة “مريوم” كما هي أو أن يعلن السارد موت “مريوم” الماضي وميلاد مرام، مريوم الأخرى، ذات الجمال والدلال والذكاء، ذلك الجزء من السرد قد اختصر أعوامًا طويلة حتى نرى “مريوم” الأخرى.

حدد لنا زمن السرد أو زمن الخطاب بمئة عام، لكن ما بينهما حدثت تطورات عظمى، وكان التحدي الأكبر للكاتب هو إدارة زمن السرد بحرفية وخصوصًا في قلة عدد الشخصيات في الرواية، فضلًا عن اعتماده على الجانب السردي بشكل أكبر من الجانب الحواري، كان صوت الراوي فيها المقابل لاختفاء شخصيات ربما كانت ستطيل زمن السرد أو تتناسل فيها الحكايات الفرعية أو الحوارات الجانبية. إن ظهور المؤلف الافتراضي وحوار مرام التي تقول فيه “ولم السير على اليدين بدلًا من القدمين؟”

يعبر هذا التساؤل عن غير المألوف الذي سوف يأتي ذكره، فيرد عليها بأنه يحب المألوف والمعروف، إذ يتحول إلى طائر بجناحين من ضياء. كما أن الراوي يعلن أن “مريوم” تزايدت تناسخا وتعددا حتى أشرفت على الخليج العربي في نهايات القرن العشرين، إذن لم تصبح “مريوم” واحدة بل الكثيرات من “مريوم” التي تبحث عن قضية الوجود في عالم متطور وبالرغم من ذلك شديد الارتباك.

"مريوم" ليست واحدة بل كثيرات ممن يبحثن عن قضية الوجود في عالم متطور وبالرغم من ذلك شديد الارتباك

كانت “مريوم” تعيش حالة فادحة من الاغتراب سواء كان فيزيائيًا أو نفسيًا؛ انسلخت عن محيطها وعاشت منعزلة سواء في بيتها النهاري النائي أو المركب القديم الذي كانت تمضي الليالي فيه، هذا الاغتراب القسري الناجم عن مرض الجنون هو الذي قطع كل السبل عن كسر حالة الاغتراب.

تتسق حالة “مريوم” مع ملامح الاغتراب المتعددة التي حددها الفيلسوف الأميركي ريتشارد شاخت؛ الاضطراب العقلي، الغربة بين البشر، فتور العلاقة الفردية مع الآخرين، الاغتراب عن النفس، الشعور بالعجز، اغتراب الوعي. تتماهى معظم تلك المعاني في شخصية “مريوم” إذ تشعر بالاغتراب؛ اغتراب فيزيقي، واغتراب ميتافيزيقي كما أسلفنا، عن الحارة وانفصالها التام عن واقعها برغم محاولات الآخرين دفعها للانعتاق من تلك الحالة التي سيطرت عليها.

إن شخصية “مريوم” التي تبرز من خلالها افتقارها لذاتها التي يراها الجميع جميلة، وبفقدان الذات تغيب عن الوعي مما يربك أنسجة المخ وتفتت أفكارها مما يقودها إلى هذيانها المحموم، تؤدي إلى إصابتها باضطراب عقلي كما يقول فالريه.

وضع الكاتب رؤاه عن الوجودية سواء بشكل مباشر من خلال الراوي أو من خلال المؤلف الافتراضي، كما وضع رؤيته عن الصوفية وكأنها الوعاء النفسي الذي يستوعب الشخصيات التي تصارع الوجودية سواء كان صراعًا حقيقيًا ناجمًا عن النزوح أو الاستبعاد أو الحروب، أو صراعًا فلسفيًا بسبب الأمراض الاجتماعية التي تتسبب فيها الحكومات لشعوبها ممّا يحول الشخص إلى حالة من الجنون أو يلوذ بالصوفية بوصفها الجانب الآخر من الاستبصار، إذ أن كلاّ من المجنون والمتصوف يتكشف له ما قد يغيم عن الآخرين. “تعرت ‘مريوم‘ من ثِقل المادة، لتتكشف لها حُجُب الوجود.”

السحري والحقيقي

يتعلق القلق الوجودي في رواية “مريوم” بسؤال الهوية الذي يلح على السرد من خلال بحث “مريوم” الأخرى عن أصلها، التي جاءت كبديل لمريوم التي راحت ضحية للوباء ومن قبله للجنون الذي استحالت معه تلك المسألة، راحت تبحث عن سر جيناتها الشريفة التي تؤهلها لاختراق قانون العشيرة، مما جعلها تقرأ القانون الدولي العام، وفي معرض البحث عن الأصل طرح من خلالها الكاتب مسألة توازن العالم وهو مرتبط بالوجودية وقلقها أو بالهوية وسؤالها، أم كما قال في صدر الرواية التعايش مع الآخر بغض النظر عن عرقه أو انتمائه أو دينه أو أصله، تلك المحصلة التي ربما قد تجيب عن تساؤل الهوية وقلق الوجودية.

إن مسألة الشيخ عبدالقادر الجيلي حينما انتابته حالة الوجد فارتفع فوق الكرسي تحيل إلى مفهوم ما وراء الطبيعة الذي يسعى الكاتب إلى تضمينه في الرواية بشكل مباشر أو غير مباشر، فجعل الرواية تقترب كثيرًا من أجواء الواقعية السحرية وخصوصًا طقوس “مريوم” في التعاطي مع الكائنات الأخرى أو مع أطفال الحارة والقطة “نميرة” وصولًا إلى حالة التواصل مع الآخر غير المرئي، فضلًا عن مسألة الزمن والمكان اللذين كان الكاتب مهمومًا بهما بشكل كبير حتى جاء ذكر أبواليزيد البسطامي شيخ الوقت الأكبر لتطفو مسألة ثنائية المزج بين الصوفي والواقعي فتتجلى الواقعية السحرية، خصوصًا أن “مريوم” الأخرى لم تصل إلى تحديد وجودها في العالم بإثبات أصلها أو الانسياق لقانون الجاذبية الذي كان الراوي يحاول نقده خصوصًا في الجزء الثاني من الرواية، فقانون الجاذبية سوف يضع “مريوم” الأخرى في مكان محدد يستسلم للجاذبية حينما تفرض سطوتها.

ملامح ثقافة الراوي تبدو في شتى العلوم مما مكنه من الدفع بآرائه في ثنايا السرد

تبدو ملامح ثقافة الراوي في شتى العلوم مما مكنه من الدفع بآرائه في ثنايا السرد، فضلًا عن نسجه لعلاقة طردية بين الصوفية والتطور التكنولوجي الذي وصل بسببها إلى نتيجة مفادها أن حالة الوجد التي ترفع الصوفي إلى الأعلى توازي قدرة الإنسان للارتقاء والتطور والدليل هو ما وصلت إليه البشرية من تكنولوجيا فوصلت إلى النانوتكنولوجي وهي أرقى مرحلة من تطبيقات العلم، كما ربط بارتباكات الفرد في المجتمعات التي ما تزال تنادي بالقبلية والإثنية في ظل التطور، لكن جاءت “مريوم”، بإيعاز من الراوي، لتبحث في القانون الدولي عن حقوق البشر.

الشخصيتان؛ “مريوم الأولى” و”مريوم الأخرى” هما انعكاس حقيقي لنظرية الوجودية أو تطبيقي عملي لها، فلمّا كانت الأولى موجودة بطريقة تناقض تمامًا الوجود الحقيقي للإنسان بأن يشعر بالحياة ويتفاعل معها، بل يؤمن بأنه جزء منها، لكنها كانت منفصلة تمامًا عن الحياة وكأن وجودها في الحياة كان أمرًا عارضًا وحتميًا سيزول، بالضبط مثل وجود القطة نميرة في حياة “مريوم” التي اختفت بموتها.

أما “مريوم الثانية”، التي نسخت روح الأولى، تتوفر فيها كل مقومات الإنسان الذي يستطيع أن يعيش في أيّ مجتمع، لكنها بالرغم من كل ذلك تجد عقبة الحسب والنسب لكونها مجهولة فينتابها القلق الوجودي وتبحث عن إجابة شافية لسؤال الهوية التي ربما تقترن بالمواطنة القانونية. أعتقد أن هذه النتيجة هي التي يرمي إليها الراوي أو بمعنى أصح الكاتب، وهي أن المواطنة القانونية هي المَعْبَر الذي يجب أن يمشي عليه كل من بحث عن موطن مناسب يشعر فيه الفرد بوجوده ودوره في الحياة أو المجتمع الذي يعيش فيه.

إن رواية “مريوم” للكاتب اليمني الدكتور عمر عبدالعزيز يتسق بناؤها مع الواقعية السحرية ويضع مفهوم القلق الوجودي وسؤال الهوية في موضع متجدد إذ أنهما سوف يترددان على ذهن المتلقي طالما أن هناك زعزعة وعدم استقرار للبشر، ويبدو أن الكاتب كان يعي تمامًا أن الحياة سوف ينبثق منها القلق الوجودي ويخرج من ثنايا مجتمعاتها سؤال الهوية فجعل نهاية أحداث الرواية غائمة تنتصر لمفهوم عنوان المقال: “مريوم” صورة، وهي وهمٌ، وهي وجود يتجاوز المرئي، وهي غياب مغيب، لكنها فوق هذا وذاك حالة استقصاء ناظم لدوران الكواكب والأقمار.

يذكر أن رواية “مريوم” صدرت عن سلسلة إبداعات عربية في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة.