"رائحة الفحم".. رجل مغترب يبحث عن مدينة سرابية

تميزت الروايات السعودية عن نظيراتها العربية بأنها تحفر في بيئة خاصة، وتقدم لنا حكايات مختلفة بأبطال مختلفين، وإن كانت في أغلبها تحافظ على بنية الحكاية فإنها لا تخلو من جمالية الطرح في اللغة وتأطير الفكرة والشخصيات، وهذا ما نحن بصدده في رواية “رائحة الفحم” للكاتب السعودي عبدالعزيز الصقعبي.

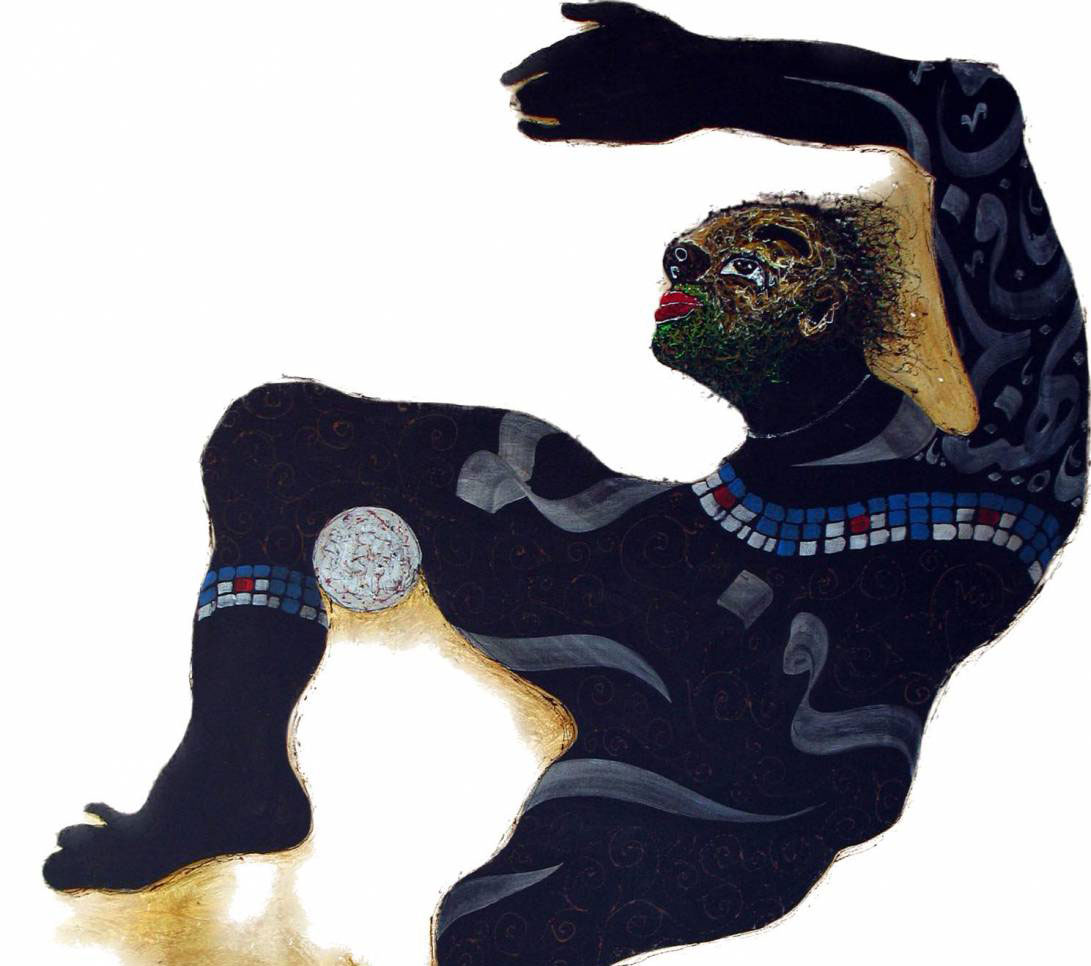

يتجلى الاغتراب في رواية “رائحة الفحم” للروائي السعودي عبدالعزيز الصقعبي، إذ يكشف من خلاله عن طبيعة العلاقة بين بطله وعالم الواقع الذي يتماهى تماما مع عالم الخيال الذي يبنيه، كاشفا عن دلالاته ورؤاه المضمرة التي نتجت عن انكسارات نفسية متتالية يعاني من خلالها في إعادة بناء شخصيته التي بات الواقع يؤرقها ويسحبها لعوالم مجهولة.

تفقد شخصية الصقعبي السيطرة على أحلامها المبتورة المصحوبة بالقلق واليأس واللا انتماء والشعور بالاقتلاع عن جذورها والغربة والضياع، فتجتر ماضيها وذكرياتها وأحزانها.

حياة الاغتراب

يفكك الصقعبي في روايته الواقع ويعيد تشييده من خلال بطله الروائي الذي يرتفع لديه الوعي في لحظات استثنائية في ما يخص علاقاته الثابتة والمتغيرة أو المبتورة بسبب الظروف الاجتماعية التي وُضع فيها. يعجز عن تحقيق ذاته، كما يفقد مقومات الإحساس المتكامل بالوجود وجدواه ومن ثم شعوره بالاغتراب النفسي والاجتماعي.

قسم الكاتب روايته إلى سبعة أجزاء كاشفا عن علاقات اجتماعية غريبة في مجتمع متناقض لا يضع اعتبارا للإنسان ويتسبب في ضياعه وانفصاله عنه.

يختصر الفيلسوف الأميركي ريتشارد شاخت ملامح الاغتراب المتعددة: الاضطراب العقلي، الغربة بين البشر، فتور العلاقة الفردية مع الآخرين، الاغتراب عن النفس، الشعور بالعجز، اغتراب الوعي. تتماهى معظم تلك المعاني في شخصية سعيد، إذ يشعر بالاغتراب عن مجتمعه وانفصال واقعه عن حلمه برغم محاولاته الانعتاق من تلك الحالة التي سيطرت عليه في معظم الأحيان. تنتابه حالة عدم الرضا عن الأوضاع المحيطة به، فيلجأ إلى الانفصال عن المجتمع والعزلة التي جعلته يكتب بالفحم على الجدران الرخامية وصولا إلى حالة اتزان من خلال فهم العلاقات الاجتماعية الواقعية أو المفترضة التي يصورها له خياله.

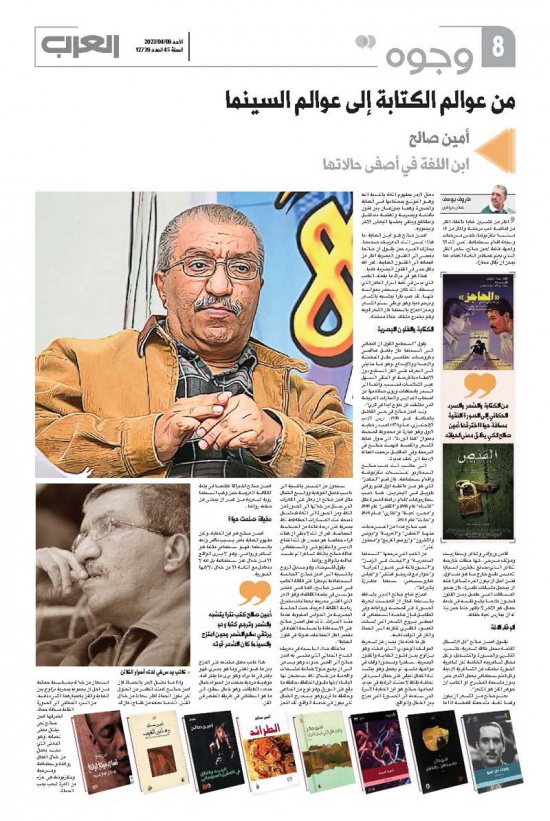

الكاتب يبني عالمه الروائي بشكل متفرد، مزج فيه الواقعي والافتراضي من خلال استدعاءات بطله الرواي العليم

تبدأ أولى تجليات الاغتراب حينما ماتت أمه شوق في الوقت الذي جاء فيه إلى الدنيا، أصبح مغتربا كونه يتيما بشكل مبكر، لم يلجأ إلى حضن أمه الذي يربطه بالحياة، وبفقده لأمه صار وجوده رهنا لظروف تقف في وجهه وتسلبه طفولته وبناء شخصيته في وجودها.

تسبب الاغتراب المبكر في تحطيم أصغر أحلامه ليكون في مهب ريح تطيح به من جانب لآخر، ومما زاد الأمر فداحة رفض أبيه وجوده معه، ذلك الرفض يمثل ثاني عنصر من عناصر الاغتراب إذ فقد أهم ضلعين ينشأ عليهما الطفل وتسببا في ارتطامه بجدران الوحدة والعزلة، يرفض أبوه بقاءه معه أو تربيته، يمثل رفض الأب ذروة الاغتراب عن سعيد في وقت لم يدر شيئا لكنه أدرك ذلك فيما بعد وتأزم بسببه. لم يكتف الأب بالرفض فحسب لكنه أرسله إلى خالته سكون. تمثل سكون الوسيط الاجتماعي الذي ساهم في تكوين شخصية سعيد وإعادة تشكيل نفسيته المحطمة في الوقت الذي يحاول فيه الأب نسيانه تماما.

ينحت الصقعبي شخصيته الروائية ليبرز وعيها وتداعيات أفكارها وهذيانها المحموم وأحلامها وانكسارها وإصابتها باضطراب عقلي كما يقول فالريه، يدخل سعيد مسرح الحياة محمولا على موجات ذاكرته المشوشة، في تداعيات سردية من الشباب إلى الطفولة ومنها إلى سن الاتزان فتتفاقم حالته، تتجلى من خلالها أزماته النفسية وبواعثها، بينما يبحث عن مدينة فاضلة ليست فيها وجوه عالمه الواقعي، كما يبحث عن عالم افتراضي يحقق من خلاله طموحاته وهويته التي تلاشت كما يبحث عن معنى جديد للحياة في خضم واقع خرب، يقترب من شخصية جريجور سامبسا في رواية كافكا “المسخ”، لكنه يظل في بعض الأحيان رافضا للمجتمع ومنسحبا منه ونافرا ومتمردا عليه كما يقول عالم النفس سليم بركات.

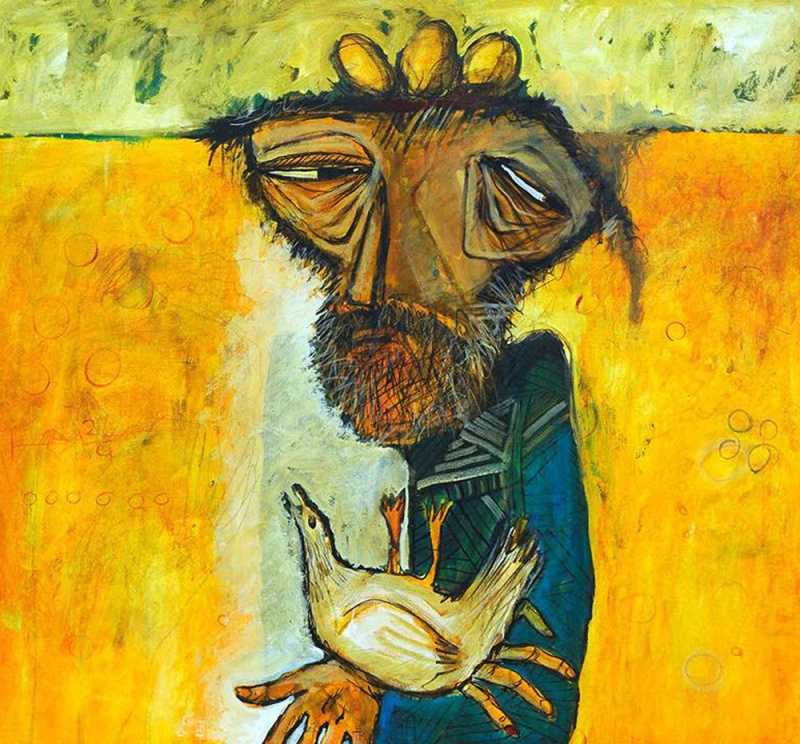

تزيد ارتباكات سعيد بوجه آخر من أبيه: عمه المتزوج بثلاث نساء ويطمح للزواج من خالة سعيد سكون لكنها ترفضه وتظل وفية لذكرى زوجها بعد ترملها، يظل العم في حالة عدم توازن بسبب هذا الرفض ويعلم تماما أن كثيرين من رجال الحي يرغبون فيها وزادت رغبتهم حينما ترملت، تشعر بأنها طائر غريب يرغب الصائدون في اصطياده، بينما ترى في نفسها حمامة بيضاء تبحث عن عش صغير تؤوب إليه بعد كل حفل زفاف ترقص فيه وتغني.

الرواية تقدم علاقات اجتماعية غريبة في مجتمع متناقض لا يضع اعتبارا للإنسان ويتسبب في ضياعه وانفصاله عنه

يبني الصقعبي شخصية سكون، الأم البديلة والتي تعمل مغنية في الأفراح، تتمتع بصوت جميل تطرب له الآذان فضلا عن جسد فتي مغر تشرأب له الرغبات الرجولية، تجسد سكون العالم الصغير الذي يرى سعيد من خلاله الآخرين، تلك الرؤية ساهمت في فهمه للحياة.

اتسعت الرؤية الاغترابية في الرواية العالمية مثل رواية “دون كيشوت” لسرفانتس و”عناقيد الغضب” لجون شتايبنك و”البؤساء” لهوجو و”أولفير تويست” لديكنر، كما تجلت في أعمال بوشكين وجوجول وتلستوي ودستويفسكي، إذ تجسدت الشخصية الاغترابية التي تتأزم كلما ضاقت بها الحياة وتتطرق إلى مسألة وجودها، وتفاقمت مسألة الاغتراب حينما تحول العالم إلى الرأسمالية واشتعال الحروب وتعرض الكثيرون لموجات فقر عارمة، مما تسبب في شعور الإنسان بالتمزق الداخلي.

ظلت سكون تعيش حياة مزدوجة: مغنية وراقصة يطرب لها الناس فحظيت بحب الجميع لكنهم في نفس الوقت يعزفون عنها لأن ما تقوم به مناف لعاداتهم وتقاليدهم، كما لا يرغبون في أن تتأثر بها نساؤهم، كانت تدرك تماما تلك الازدواجية، وبرغم ذلك تعامل الجميع بصدق وتكن لهم مشاعر طيبة. ظلت حياتها السابقة تؤرقها إذ صادفت ظروفا قاسية بدءا من زوج يكبرها بسنوات يحتاج إلى ممرضة أكثر من حاجته إلى زوجة ولو لفترة وجيزة، برغم ذلك شعرت بلذة الاستقرار في كنف الشيخ الوقور، ووصولا إلى معاناتها من نظرات الآخرين لها وانعكس ذلك على حياة سعيد.

وهناك شخصية هدى ابنة عم سعيد التي ترفض أن يتزوج أبوها بسكون، إذ ذهبت إليها وناشدتها ألا تتزوج أبيها، لكن الأخير ناصبها العداء، لكن تظل هدى حاضرة حتى بعد طلاقها حينما يعرض أبوها أن يتزوجها سعيد كي ينسى سكون.

حالة عبث

جاءت مأساة سكون في إحدى الليالي التي كانت سوف تحييها، تعرف أن الجميع ينتظر أن يراها وهي متألقة، تتمتع بجمال أخاذ فوضعت قدرا من البخور فوق الفحم حتى تنبعث الرائحة وتخضب جسدها لتغزو رائحتها قلوب محبيها، لكن القدر كان يدخر لها نهاية مفجعة إذ تعاظمت الأدخنة الرمادية وتسببت في اختناقها. ماتت سكون وانطفأت شمعة كانت تضيء الحي، انطفأ القنديل الذي كان سكان الحي يهتدون به في أفراحهم. سكنت سكون وسكن معها الحي وتلاشت منه رائحتها الرائعة. ظلت مسألة موت سكون تؤرق سعيد طويلا بحثا عن السبب أو الفضيحة المحتملة التي يحتفظ بها العم.

“الليلة يريدني الجميع أن أكون قمرا يشع. يجب أن أكون أجمل. لا بأس من وضع شيء من البخور على الفحم، شوق أوصتني بإغلاق الباب في أثناء التطيب بالبخور حتى لا تنبعث رائحته خارج المنزل. زوجي قبل أن يموت كان يتلذذ برائحتي”.

أما سعيد فقد لاحقه الاغتراب حينما التحق بالمدرسة وصادف الوجه القبيح للأطفال بتصرفاتهم المقيتة، كان يرى الحي بأزقته الضيقة وتصرفات الجميع بأنها عنصر رئيسي في شعوره بالضيق والتأزم وافتقاده التضامن مع الآخرين كما يؤكد ريتشارد شاخت، ظل يبحث عن مدينته السرابية التي ستكون أفضل من الحي، مدينة فاضلة في وجود قصر رملي ورائحة فحم لا تفارقه، لا يوجد فيها أب يتخلى عن ابنه ولا عم يبحث عن زواج بخالته سكون لتكون له بمفرده، وفي خضم تلك الآمال تفاقمت حالته حتى أصيب بشيء من الجنون وتحولت كل ذكرياته إلى هلاوس لم يجن منها مدينته السرابية، ولكن انفصالا تاما عن المجتمع يؤسس لاغتراب حقيقي لن يعود منه أبدا، ويصاب بحالة من العبث وافتقاد الأشياء لمعناها مصحوبة بالقلق واليأس كما يقول كارل مانهايم. يقول “لماذا أبقى منبوذا أبحث مع سكون عن مدينة سرابية؟”.

تفاقم شعور سعيد بالاغتراب حينما علم بموت سكون، وحينما علم أن الممرضة ليلى متزوجة، تلك التي كان يهيم بها عشقا منذ أن رآها في المستشفى، تحول اللون الأبيض الذي كان يعشقه كون ليلى ترتديه إلى لون الكفن، تحاصره رائحة الفحم في كل مكان، وفوجئ حينما علم من عمه أن خالته سكون كانت حبلى حينما ماتت ويحتفظ بشهادة الطبيب الشرعي الذي وقع عليها الكشف الطبي وطلب منه أن يحرق كل شيء يخصها ويمحوها من ذاكرته.

صار كل شيء أسود كدلالة على تفاقم شعوره بالاغتراب، وخصوصا حينما قرأ لزميليه قصيدة أمل دنقل “ضد من” فانقطعت علاقته بكل الأشياء التي كانت جزءا منه. ظل يحاول معرفة خالته سكون من خلال الجيران الذين أكدوا له بأنها مغنية وراقصة فحسب. كانت كتابته على الجدار الرخامي كمحاولة لاستقراء الواقع وتفكيكه وفهمه، فضلا عن حرق الفحم ليتأكد أنه كان السبب في موت خالته.

رسم الصقعبي شخصيات روايته “رائحة الفحم” باقتدار: سعيد المثقف الذي تسببت أزمته النفسية في شعوره بالضياع ونقده للمجتمع الذي يعيش فيه، فضلا عن شعوره بالاغتراب منذ ولادته وصولا إلى محاولته المستميتة لفهم بواعث الشخصيات المحيطة به واستيعاب مأساة خالته سكون ودوره كراو للأحداث بوصفه عليما يسرد أحداث الرواية وتماهيه تماما كشخصية رئيسية فيها، دون أن يكون هناك فصل بينهما قد يربك المتلقي.

وشخصية سكون تعتبر محورا رئيسيا في الرواية ودورها في تأطير الميراث الجمعي في الحي ووضعه في حجمه الطبيعي، فضلا عن دلالة اسمها ورمزيته، وكان له أثر في الفجيعة التي أصابتها، وشخصية العم الذي لم يكتف بنهمه وجشعه لكنه ظل ينخر في سيرة سكون حتى بعد موتها، وشخصية هدى وليلى وعفيفة وأثر كل واحدة منهن على أزمة سعيد وارتباكاته وإصابته بحالة اللا قدرة كما يعرفها هيجل وماركس.

استخدم الصقعبي لغته الشاعرية التي تقوم على استخدام العبارات المجازية والاستعارات سواء في الحوار حيث تستطيع الشخصية أن تعبر من خلالها عن وجهة نظرها أو تتفاعل من خلالها مع بقية الشخصيات وعلاقاتها المتشابكة، أو الجانب السردي الذي كان مختزلا إلى حد ما، كما أن تلك اللغة بشقيها الحواري الذي يتسم بالاتزان المنطقي في إطار مادي تتجاوز فيه الأزمنة وتتزامن فيه الأمكنة وتنقسم من خلاله الشخصيات، والسردي المهموم بالرصد الروائي والمؤسس للخطاب الروائي الذي يصل إلى نقطة الوعي. تلك اللغة تحمل في ذاتها الدلالات والإسقاطات التي تنحت في واقع وماض يحتاج إلى مثل تلك الدعائم.

استطاع عبدالعزيز الصقعبي أن يبني عالمه الروائي بشكل متفرد، مزج فيه الواقعي والافتراضي من خلال استدعاءات الراوي العليم الذي يتماهى في الشخصية الرئيسية، كما قدم خطابا روائيا مغايرا بلغة ثرية تعتمد على الحوار والسرد بصورة متقنة، مستندا على حبكة قائمة على الاغتراب الاجتماعي والنفسي، فقدم رواية إنسانية تحاول فهم بواعث البشر ودورهم في هدم الآخرين والوقوف على أطلال أجسادهم.