مبدعون سوريون يستذكرون فاتح المدرس في مئويته

لم يجمع فنان عربي سابقا تلك الدقة والتوازن بين عالم الفن التشكيلي والموسيقى والأدب كما فعل الفنان التشكيلي السوري فاتح المدرّس الذي جمع بين ثلاثة عوالم برع فيها، وكان يفصل بينها بدقة ووعي كبيرين. فكتب القصة والنقد وعزف على آلة البيانو بينما خلد تجربة فنية تشكيلية استقدمت الحداثة الفنية إلى الفن العربي، علاوة على دوره الأكاديمي وعلى فتحه لمرسمه ليكون محط لقاءات كثيرة مع مثقفين وكتاب ومبدعين. إذن يصح فيه قول الفنان الشامل، ولا غرابة في اعتباره من أهم الشخصيات الثقافية على المستويين السوري والعربي. ويرى الكاتب العراقي فاروق يوسف أنه حين تُستعاد سيرة الرسم الحديث في سوريا فإن فاتح المدرس يقف وحده بالرغم من أنه كان محاطا دائما بالعمالقة. “العرب” تستذكر الفنان الراحل في مئوية ميلاده من خلال شهادات لكبار المخرجين والفنانين والنقاد الذين عرفوه وعايشوه عن قرب.

مئة عام مرت على ولادة فاتح المدرس، الفنان الملهم، الذي شكل وجوده حالة متفردة في الفن السوري لمدة تجاوزت نصف قرن. رسام وشاعر وموسيقي يكتب عنه مبدعون عاصروا تجربته.

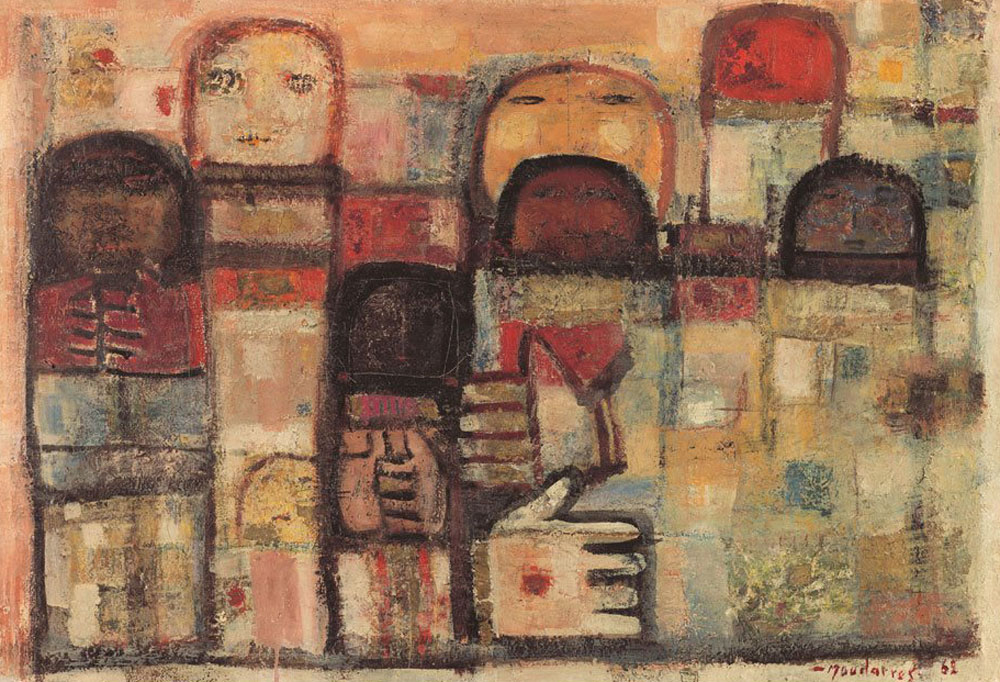

لا تظهر حالة الإبداع عند فاتح المدرس في تشكيل واحد، فروحه الإبداعية في حالة توقد دائم، فهو مبدع عابر للفنون. شاعر وقاص وعازف موسيقي، والشكل الأوضح رسام. يرفض التقولب في شكل فني واحد فهو كما قال عن نفسه “لست تجريديا ولا سرياليا، ولا تعبيريا، وإنما شاهد على جمال الأرض والإنسان، وشاهد على أحزان عصري”.

فيلم "مدرّس"

لوحاته مليئة بالألم على الوطن، يظهر ذلك من خلال الشخصيات التي يرسمها. هو أقرب إلى الرمزية والسريالية

فاتح المدرس محطة حضارية في تاريخ الوطن السوري وسحابة استظل بها كثر من رواد الفكر والفن في سوريا، جعلته قيمة فنية وطنية سورية كبرى وما إصدار طابع بريدي بمناسبة مئويته إلا تثبيتا لقامته الفنية السامقة.

في ذكرى مئوية المدرس التي تمر خلال عام 2022 تقدم تفاصيل مشاريع إبداعية موازية وثقت بعض ما قام به الفنان ومكانته. وفي قراءة لفن أتى من خارج ما اشتهر به المدرس، سنجد أنه كان في قلب مشروع سينمائي حمل اسم “الوصايا العشر” كان يهدف إلى التوثيق لقامات سورية كبرى.

وكان المدرس عنوانا لثاني فيلم في السلسلة، حيث كان الأول عن السينمائي المؤسس نزيه الشهبندر بفيلم “نور وظلال”. محمد ملص أحد أصحاب هذا المشروع السينمائي الذي قدم فيلم “مدرس” مع عمر أميرالاي وأسامة محمد، يتحدث لـ”العرب” عن تجربة الفيلم ورؤيته لفاتح المدرس يقول “كانت الشراكة السينمائية بيني وبين المخرجين السينمائيين، عمر أميرالاي وأسامه محمد، في جوهرها، محاولة لمواجهة الصعوبات في ما نريد ونسعى إلى القيام به سينمائيا، في رؤيتنا للواقع الذي نعيشه في بلدنا، والإمساك بالقضايا الرئيسية التي يعاني منها هذا الواقع تاريخيا وحاضرا”.

ويضيف أن “تجربة الفيلم كانت ردا على الرقابة القاسية، التي كنا نواجهها مع المؤسسة العامة للسينما بدمشق، كصوت للجهة الرسمية. كما كانت تحديا كبيرا لطاقاتنا ورؤيتنا. يومها حاولنا أن نعمل بطريقة أخرى، لا تعتمد على الإنتاج السينمائي الرسمي، الذي تنفرد به هذه المؤسسة. وهذا ما دفع بنا من خلال رؤيتنا للواقع، ومعرفتنا بعمق لما يعاني منه إلى أن نندفع لعمل سلسلة من الأفلام الوثائقية، تتناول العديد من الشخصيات التي ندرك أهميتها، وأهمية ما تقوم به من نشاط وفعالية ثقافية في مختلف مجالات الثقافة والفنون. واخترنا حوالي عشر شخصيات طليعية، وبارزة لنفض ‘الغبار‘ عنها بعنوان ‘الوصايا العشر‘. فكانت البداية حول الرائد السينمائي نزيه شهبندر، خاصة وأنه تصادف هذا الاختيار الأول مع احتفال العالم كله، بمرور مئة عام سينما في العام 1985. فكان فيلم ‘نور وظلال‘”.

ويتابع ملص في حديثه لـ”العرب” عن قيمة فاتح المدرس الفنية “إن التشكيلي الكبير فاتح المدرس، كان في الأساس شخصية فنية تأسرنا دائما، وربطتنا به في تلك الأزمان وما قبلها صداقة شخصية مثيرة، فكنا نرتاده في مرسمه، ونتناول معه، وبلا حدود كل شيء يفكر فيه. حين قررنا أن يكون فيلمنا الثاني في تلك السلسلة، جرت بيننا حوارات منفتحة، وخارقة الأهمية والجاذبية، بما كان يمتلكه من قدرة على التأمل والاستنتاج الفلسفي والفكري بما يخص واقعنا، أو يتجرد إلى مقولات عميقة، وعمليا إلى ممارسات أدبية واهتمام كبير بالموسيقى وعزفها”.

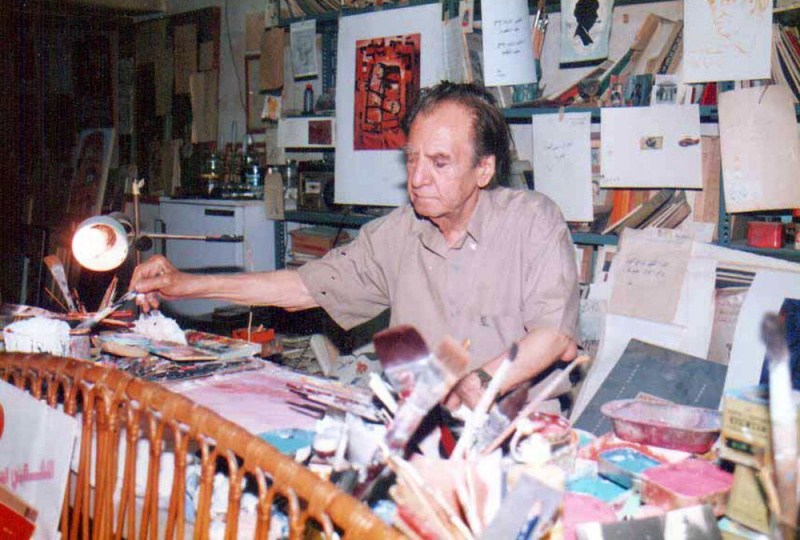

يتابع ملص “وفي انتقالاته ومراواحاته، بين لوحة يرسمها أو يستكملها، أو يرتجلها في لحظة من لحظاتنا تلك، يضيف لونا، ملمسا، فكرة، فينبري إلى الكتابة أو إلى كأس أو عزف على البيانو ، متألقا على صعيد التشكيل، بغنى روحي وذاتي، وذاكرة لا تغيب أبدا، ومغمسة مشبعة بالذاتية العميقة، وتجلياتها بأشكال مختلفة ومتنوعة. هذا إذا لم نكن نحكي عن تلك اللحظات الغنية. والتي تعبر عنه، كشخصية عفوية وجميلة وذات تأثير بصري لا حدود له. يومها قررنا أن نرسم ‘بورتريه‘ له، واتخذنا من ‘مرسمه‘ حضنا، يحتوينا معه. وفي فضاء ذلك المرسم، وكما كان عليه، صورنا الفيلم”.

وعن تلك التجربة وتصوير الفيلم في مرسمه في قلب مدينة دمشق يتابع “أيام التصوير كانت الكاميرا تقودنا، لنحس من خلالها وكأنه كان يعيش ‘رحما‘. فتقودنا الكاميرا وقادتنا ليكون الفيلم هكذا، رحما، يتنقل في داخله من لوحة إلى أخرى، ومن لون إلى لون، ومن ورقة أو نوتة موسيقية على الجدار”.

ويضيف “اليوم أتذكر ذلك المرسم بكل تفاصيله، بعنكبوته، بغباره، بضوء مقعد فاتح، وفناجين القهوة الجافة والأوراق الملصقة على الجدران، واللوحات المكتملة، الناقصة، أتذكر اللحظات الزمنية التي تحتاج إلى ضحكه، إلى صراخه، إلى نظرة من عينيه اللتين لا تغفوان، وإلى الحوار العميق الذي جرى بيننا، خلال ذاك التصوير. وكان الفيلم يومها. لم يكن أمامنا إلا أن نبعث بما صورناه، إلى صديقنا وشريكنا المونتير قيس الزبيدي في برلين ليمنتج الفيلم، ويبث روحنا جميعا في ثنايا هذا الفيلم ليتخلق، فيخلق فيلم ‘مدرّس‘”.

موسيقى وارتجال

محمد ملص: التشكيلي الكبير فاتح المدرس شخصية فنية تأسرنا دائما

لا تقف الدهشة عند فاتح المدرس في تناوله إبداعيا بعين السينما، فللموسيقى نصيب فيه ومنه. فهو عازف على آلة البيانو ويمتلك في متون العلاقة بين الموسيقى واللون فلسفة خاصة عميقة، جسدها الدكتور سعدالله آغا القلعة الأكاديمي والموسيقي الشهير، مغامرة إبداعية نادرة جمعتهما في إدراك معنى الارتجال بين الموسيقى والرسم.

يكتب الموسيقي آغا القلعة لـ”العرب” عن مغامرته الإبداعية مع المدرس “عرفت فاتح المدرس في حلب وأنا في سن الصبا، فهو صديق العائلة، ثم اقتربت منه أكثر بعد أن أقمت في دمشق، للتدريس في كلية الهندسة بجامعة دمشق. كان هناك توافق بين علاقتي مع الموسيقى وعلاقته بها. فأنا أركز في عزفي على الارتجال، في بعده التعبيري على الغالب، مبتعدا عن عزف مؤلفات موسيقية لآخرين، وفي المقابل كان فاتح المدرس عازفا بارعا على البيانو يركز في عزفه على الارتجال التعبيري أيضا”.

ويتابع “كثيرا، ما كنت أرقبه يعزف في مرسمه، لينتقل إلى متابعة رسم لوحة، كان قد شكل فضاءها، ليعود إلى العزف، فالرسم، وكأنما كان عزفه يحرض لديه أشكالا أو ألوانا يجري تجسيدها على اللوحة، فتحرض أفكارا موسيقية في ذهنه، يسهم سماعها في تحديد الشخصية المتصوّرة لكل لون، وتضادها مع محيطها، ليتشكل مضمون اللوحة النهائي عبر دفق إبداعي جدلي يتأثر بالمحيط واللحظة، وبوعيه لما كان قد عزف وصوَّر”.

سعدالله آغا القلعة: فاتح المدرس كان عازفا بارعا على البيانو في الارتجال التعبيري

ويضيف آغا القلعة ليصل إلى فكرة المغامرة التي جمعتهما وكيف نشأت ونفذت “كان فاتح المدرس أول من جاءت صورته أمامي، وأنا أفكر في عام 1987 في تخصيص حلقة من برنامجي التلفزيوني ‘العرب والموسيقى‘ لاستكشاف العلاقة بين الموسيقى والألوان، هادفا إلى إجراء تجربة أمام الكاميرا، تُرتجل فيها الموسيقى، ويُرتجل فيها التشكيل واللون، ولكن المعضلة كانت في إقناعه كي يدخل معي في تلك المغامرة غير المسبوقة”.

ويستذكر ذلك قائلا “طرحت عليه في مرسمه، أولا، الأفكار الشائعة حول أوجه العلاقة بين الموسيقى والألوان، وذكّرته بفيلم والت ديزني ‘فانتازيا‘ الذي اعتمد على علاقة آلية بين حدة أو عرض الصوت وحرارة اللون أو برودته. سألته هل يؤيد ذلك أم أنه يرى أن تلك العلاقة تمر عبر الدماغ الإنساني وتفاعلاته الذاتية والعواطف ومتغيراتها التي تختلف بين مستقبل وآخر، مدركا مسبقا أنه سيعارض الأوجه الشائعة للعلاقة في حماس، مراهنا على أنه بذلك سيكون قد دخل في جو حوار سيجد طريقه لاحقا إلى الجمهور العام عبر الكاميرا وأن الموسيقى والرسم لن يكونا غائبين”.

ويبين لـ”العرب” أن الفنان قال إنه “لا يوافق على تلك العلاقة الآلية وأن اللون الأزرق يمكن أن يكون حارا، وأن لكل لون شخصيته المستقلة، وأن حرارة الألوان تتعلق بالعلاقة التي ينسجها الرسام بين شخصياتها المتناقضة طرحت عليه تجسيد هذه الفكرة أمام الكاميرا مباشرة، وبدلا من أن يعزف ثم يرسم كما تعود في مرسمه، فليستمع إلى ارتجالات مني على القانون ويرسم”.

ويقول “كنت أدرك أن هذه مغامرة فكأنك تطلب من شاعر أن يرتجل قصيدة أمام الكاميرا، حسبما يتأثر من سماعه موسيقى يسمعها لأول مرة ضمن مدة محددة، وبالنسبة إلى فاتح المدرس فلاشك في أنها مغامرة، فماذا إن لم تحرض الموسيقى عنده أي مشاعر أو صور، ناهيك عن أنه مطبوع بالتغيير، وقد تحتاج اللوحة كي تستقر إلى مدة قد لا يستوعبها البرنامج. لم يتردد المدرس في القبول فهو الجريء الواثق بنفسه وبي. وهكذا جرى نقل مرسمه إلى أستوديو التلفزيون لتتشكل خلال ساعة ثلاث لوحات بنيت على وقع ثلاثة ارتجالات على القانون، كان فاتح يستمع خلالها فترتسم عبر ريشته ألوان وأشكال تضمها لوحات يزينها على الهواء.. توقيع”.

المدرس قاصّ

بلال الصابوني: عبر شخصياته نكتشف أن لوحات الفنان مليئة بالألم على الوطن

تناول المخرج السينمائي بلال الصابوني قصة كتبها المدرس حملت عنوان “عود النعناع” وجسدها في فيلم روائي امتد على ما يقارب الأربعين دقيقة في عام 1973، وكانت تجربة وضعت إبداع المدرس مبكرا على سكة فن السينما.

يقول الصابوني لـ”العرب” عن تجربته مع فاتح المدرس في الفيلم “كانت تجربة غنية ورائعة وممتعة، كنت أتناقش معه بشكل دائم ويسر بنقاشي ذلك. كان لدي رأي أن لوحاته مليئة بالألم على الوطن، يظهر ذلك من خلال الشخصيات التي يرسمها. هو أقرب إلى الرمزية والسريالية. أذكر أنه عند عرض فيلم عود النعناع في النادي السينمائي بدمشق، حضر العرض وحاورني بعدها، وسألني بعد أن عرف خلو الفيلم تقريبا من الحوار: كيف تصنع فيلما سينمائيا روائيا دون حوار؟ فأجبته إنني أتحداك في ذلك، أنت تشكيلي ترسم بالصورة وأنا سينمائي أحكي بالصورة، في التشكيل تعتمدون على المكان في إطار محدد، ونحن في السينما نعتمد على الزمن والصورة في السينما هي الأساس”.

ويضيف “قصة ‘عود النعناع‘ التي كتبها المدرس لا تتجاوز الثلاث صفحات، أعددت لها سيناريو خاصا بها، قدمت من خلاله سينما في ثلاثة أرباع الساعة. القصة كانت تعتمد على الخط الكلاسيكي في بنية السرد، لكنني كسرت هذه القاعدة وذهبت في اتجاه آخر. أراد أن يحكي في قصته عن ظلم المجتمع في ظل العلاقات الاجتماعية السائدة والتي تتشكل من خلال تسلط الإقطاع والجرائم التي يقترفونها. لكنني ذهبت في الفيلم إلى أن هذه الجرائم مقصودة، وبدأت في الفيلم كما المحقق الذي يسأل الناس ليصل إلى الحقيقة التي تقول إن المجرم الحقيقي هو السلطة أو الآغا”.

المدرس نجح عبر جل أعماله في إكساب مفاهيم الحداثة في الفن التشكيلي احترامها حتى عند أكثر الناس تحفظا

وعن تأطير فيلمه في التشكيلات الفنية يتابع “أعتبر الفيلم تجريبيا قدم نبضا حياتيا عن مشاكل مأزومة في مجتمعنا حينها، وهو ينسجم مع روح عصره السينمائي الذي كان رازحا تحت تأثير السينما التجريبية”.

يتقاطع بلال الصابوني مع المدرس في العديد من الأفكار ويعارضه في أخرى، وكثيرا ما كانا يتحاوران في ذلك. يقول في تلك الحوارات “كان يسعد بجلسات الحوار، وكان كثيرا ما يحادثني هاتفيا ليطلب أن أزوره لكي نحكي في الفن ونثرثر كما كان يقول. هاتفني مرة وطلب مني زيارته، عندها أطلعني على لوحة جديدة له رسم فيها وجهي فلاحتين ومن ورائهما خلفية تعبر عن الريف في دلالة عن البعد الزمني، مستذكرا حواري معه عند عرض فيلم ‘عود النعناع‘ عندما قلت له إن فن التشكيل يتعامل مع المكان بينما يتعامل فن السينما مع الزمان، وقال حينها إن هذه اللوحة تتعامل من الزمان وأننا نستطيع بالتشكيل أن نقدم الزمان أيضا كما السينما، وأعطاني اللوحة وكتب لي إهداء عليها”.

قيمة فنية كبرى

سعد القاسم: الفنان عمل على تخليص اللوحة من الأثر الأدبي مؤمنا بخصوصية كل منهما

واكب الناقد التشكيلي سعد القاسم مسيرة حياة المدرس طويلا، وأرخ لخطوات فنه. وكتب بمناسبة مئويته “أطلقت لجنة أيام الفن التشكيلي السوري على موسمها الخامس، عنوان ‘سبعون عاما، من الحداثة‘ متضمنا الاحتفال بالذكرى المئوية للفنان المعلم فاتح المدرس. حيث تعتبر لوحته ‘كفر جنة‘ التي فازت بالجائزة الأولى في المعرض السنوي الثالث في عام 1952 بداية تيار الحداثة في الفن التشكيلي السوري”.

ويضيف “أعلنت عن انطلاق اتجاه يستمد مصادره من الطبيعة والناس في البيئة المحلية، ومن أساطير الأقدمين فيها وتراثهم الإبداعي المتمثل في نتاجات الفن الآشوري والآرامي والتدمري، وكذلك من أحداث الزمن الراهن. ولذلك فإن فاتح المدرس يرد على الذين يضعون تجربته في إطار إحدى المدارس التشكيلية بقوله إنه «ليس تجريديا، ولا سرياليا، ولا تعبيريا، وإنما هو شاهد على جمال الأرض والإنسان، كما هو شاهد على أحزان عصره».

يؤكد القاسم على أهمية المدرس في تنوع أشكال إبداعاته “بعض جوانب أهمية دور المدرس في الحياة الثقافية ظهرت من خلال علاقاته العديدة في الوسط الثقافي. ونتاجه الإبداعي الشخصي في مجال الأدب، حيث كانت له مجموعتان شعريتان وثالثة قصصية صُنع منها شريط سينمائي، والفريد في فاتح المدرس أنه وهو الوثيق الصلة بالأدب والكلمة معرفة وإنتاجا، عمل طوال حياته على تخليص اللوحة من الأثر الأدبي مترجما بذلك فهمه العميق لخصوصية كل من الأدب والفن”.

طلال معلا: الفنان يبني أشكال الأسطورة بمقاييس الانفجار الجمالي الذاتي

ويتابع القاسم ليكتب لـ”العرب” حول مسار المدرس المهني “انتخب فاتح المدرس نقيبا، للفنون الجميلة وشغل هذا الموقع سنوات طويلة، كما كان مدرسا، في كلية الفنون الجميلة وأستاذا، في قسم الدراسات العليا فيها، وقد كان تأثيره كبيرا للغاية على طلابه وساهم بفعالية في دفعهم نحو إطلاق حريتهم الإبداعية والبحث في التراث المحلي والموروث الإبداعي. وكثيرا ما ساهم في الحديث عن تجارب طلابه في الندوات التي تقام بمناسبة معارضهم والأكثر من ذلك تقديمه لتلك المعارض”.

ويضيف “لا يفوت سعد القاسم الفرصة للحديث عن مرسمه الذي كان ندوة إبداعية وفكرية كبرى ربما لم يعبر شيء عن فاتح المدرس أكثر من مرسمه الشهير في قلب دمشق، حيث كانت لوحاته، ومشاريعها تنبض بروحه المبدعة، وحيث كلماته تتناثر في قصاصات ورقية على الجدران تحكي ببلاغة ساخرة فلسفته في الحياة، وتشي بموهبته في صوغ الكلمة، وحيث كانت آلة البيانو تصدح بين حين وآخر بألحان جميلة ولدت للتو. وعلى الدرجات القليلة المؤدية إلى الغرفتين المكتظتين باللوحات والألوان والكتب والأشعار والأشياء الصغيرة الكثيرة نزل كل يوم فنانون ومثقفون، بعضهم زملاء للمدرس وبعضهم كانوا طلابه، وبعضهم كانوا لا يزالون. جمع بينهم تقديرهم العميق للفنان والإنسان فيه، وحديثه السلس الصريح كما أفكاره كما الألوان في لوحاته”.

ويركز القاسم في شهادته على مكامن التميز عند المدرس يقول “أمران يمكنهما ادعاء خصوصية فاتح المدرس، أولهما أنه، وهو الوثيق الصلة بالأدب والكلمة، أعطى القيم التشكيلية في اللوحة الفنية المكانة الأولى فكان ممن حرروا اللوحة من تبعيتها للكلمة، وجعلوا منها نتاجا تشكيليا قائما بذاته. وثانيهما نجاحه في إكساب مفاهيم الحداثة في الفن التشكيلي احترامها حتى عند أكثر الناس تحفظا بفضل قوة حضوره الثقافي والإبداعي الذي دفع بالكثيرين إلى إعادة النظر في قناعات مسبقة ومفاهيم شائعة”.

ويشدد على أن “فاتح المدرس لم يكن فنانا بارعا فحسب وإنما كان مشروعا ثقافيا متعدد الأوجه في كيان إنسان واحد وعلما من أعلام الثقافة على امتداد نصف قرن، ولهذا يصبح للاحتفال به أهمية ثقافية وطنية تتجاوز في معانيها حدود احتفاء الكلمة والموسيقى والعرض البصري بالفن التشكيلي”.

الحداثة والأسطورة

يرى الناقد والفنان التشكيلي الشهير طلال معلا أن في بيئة المدرس وطبيعته الخاصة ما يجعلان منه فنانا مختلفا بدءا من علاقته بوالدته وشغفه بالفن وعمله فيه، ويقول لـ”العرب” “هل يشكل الفن غاية ذاتية لدى المدرس أم أن العمل الفني سيشكل وسيلة لغاية أبعد من كينونتها اللحظية في مواجهة عيوننا التي تعاند غبار الزمان وأمراضه ونحن نستسلم للماضي، بينما القرن يكاد يفقد أوراقه في ساحات تساؤلنا”.

ويواصل تساؤلاته “هل سنعترف اليوم وقد فقدنا المدرس بأهمية هذه الذات، وهل ستكون علاقتنا بمبدع الصور على مدى يتجاوز نصف قرن كعلاقتنا بالضوء في رهبة الظلام وهل سنتساءل عن الدور التضادي والأشياء والأحداث والأفكار التي كانت عينا المدرس العميقتان تعيشانها كل لحظة وهو ينتقل بأصابعه على مغائر الموسيقى حيث كان يخلو إليها في قطيعته الداخلية التي تتوق إلى الرقص في حضرة قيامات صغيرة، وعذابات الاحتجاب في ظلال الزيتون الجبلي وطيبة والدته الجبلية التي عاش في رحمها مذ قتل الفرنسيون والده عبدالقادر المدرس – عبر أقاربه – إلى أن مات قبل أن يقول كل ما أراد قوله. مستذكرا عنف الاحتراق الأسري الذي رماه في نار المؤسسة التي تهل عليه كل يوم لتهز عزلته وعشقه وشفافيته، ولتركض خلف الطفل المنفلت في وعيه الذي ما زال يختبىء في نوافذ الألوان وذكريات المرور أمام مدرسة البنات في حلب، واستعراض كيانه المديني خلف زجاج مقاهي حلب وهو يرصد حركة الناس خارجها ودون أن ينسى الركض حافيا في الضوء المبهر وقيظ البادية”.

الفنان خلق اتجاها يستمد مصادره من الطبيعة والناس في البيئة المحلية، ومن أساطير الأقدمين فيها وتراثهم الإبداعي

وبرؤية تنساب في روح الخلق الفني يتابع معلا في تبيان نظرة المدرس إلى الحداثة وكيفية رسمه لوحاته الفنية التي رسخت خطابا بصريا يعد بآفاق فنية بعيدة “ذات مكحلة بكينونتها، نعيد ربط خيوط اللعبة في كل ضربة فرشاة تمد الدهشة على كتان عيوننا باحثة عن مخلوقات تختلط برائحة زيت الزيتون، أو زيت الألوان الذي أحال جدران المرسم أكثر انسيابية وأكثر ارتباطا بشرط الخلق الشخصي الذي كان يمارسه المدرس لتحطيم العلاقة بالسائد”.

ويتابع “تعني الحداثة عدم الحنين إلى ماض يكرس نفسه في قوالب ثابتة، وحيث يشكل الانقلاب تحقيق شروط الحنين إلى الوجود والانبهار بالوطن والتأرحج فيما بين الغريزة والعقل، أو اللذة والقانون، والتحوط من هذه المتضادات التي ستكشف الطريق إلى ثقافة جديدة ومجتمعات جديدة ولغة جديدة تفترض القطيعة مع ما قبلها باعتباره باليا. الأمر الذي يؤدي إلى تنسيق ذهني مختلف يعيد قراءة الحضارة والطبيعة والإنسان. ويبني أشكال الأسطورة بمقاييس الانفجار الجمالي الذاتي الذي حققه المدرس في تجربته الذاتية التي استمرت لفترة طويلة في بناء لغة الخطاب البصري في سوريا المعتمد على أركان النور الوهاج اللاهي بخدعه المسافرة في بصيرتنا كمتلقين موعودين بولادة تجهد لإنارة وجودنا”.