ماريانا ماسا لـ"العرب": العربية الفصحى الحديثة نشأت بتأثير من الفرنسية

ساهمت الترجمة بشكل أساسي ومحوري في تطور اللغات، كما ساهمت في فناء لغات أخرى. وتكشف الباحثة الإيطالية د. ماريانا ماسا في دراسة لها عن تفاعل دقيق ومتعدد الأوجه بين المجالات اللغوية والثقافية والفكرية، ألقى بظلال واسعة على تطور اللغة العربية. "العرب" كان لها معها هذا الحوار لنتعرف على ما حملته دراستها من رؤى وأفكار وما توصلت إليه من نتائج.

انطلاقا من فرضية أن الترجمة تعد حافزا لتجديد اللغة، بحثت أطروحة “الترجمة وتأثير اللغة الفرنسية علي اللغة العربية” للباحثة الإيطالية د.ماريانا ماسا لجامعة ميلانو الكاثوليكية، الآليات التي أسهمت بها جهود الترجمة من الفرنسية إلى العربية في مصر، بدءا من حملة نابليون واستمرارها طوال القرن التاسع عشر، في إحياء اللغة العربية. وهذا بدوره سهل تطورها إلى ما يعرف الآن بالعربية الفصحى الحديثة.

ترى ماسا أن ترجمة النصوص الفرنسية خلال فترة الدراسة كانت حافزا أشعل شرارة عملية تحولية شكلت مسار اللغة العربية، حيث لعبت جهود الترجمة التي بذلها الحكام والعلماء والفنيون والمحررون، والأهم من ذلك كله، المترجمون، دورا محوريا في إدخال مفاهيم جديدة، ومصطلحات علمية، وأيديولوجيات سياسية، مما ساهم في التطور اللغوي للغة العربية. وقد تعمقت هذه الأطروحة في اللغويات التاريخية لهذا التبادل، متتبعة الاستيعاب المعجمي، والتحولات الدلالية، والتكيفات الثقافية التي ميزت هذه الفترة الديناميكية.

أهمية الترجمة

ظهور اللغة العربية الفصحى الحديثة كان نتيجة جهد جماعي تضافرت فيه المواهب اللغوية والفطنة السياسية والتوجيه العلمي

تقول الباحثة لـ”العرب”: “بينما كنت أتأمل العلاقة المعقدة بين الفرنسية والعربية، اتضح لي أن عملية الترجمة لم تكن مجرد عملية لغوية، بل كانت جانبا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي الأوسع، حيث عبرت الأفكار الحدود، مما أدى إلى تبادل غني ترك بصمة لا تمحى على المشهد اللغوي للغة العربية في القرن التاسع عشر. ودراستي طمحت إلى المساهمة في الحوار العلمي من خلال تسليط الضوء على أبعاد محددة لتأثير الترجمة الفرنسية على التحول اللغوي في اللغة العربية الفصحى الحديثة في القرن التاسع عشر. كما هدفت إلى تمهيد الطريق للباحثين والعلماء المستقبليين لإجراء تحقيقات أكثر تعمقا في هذه الجوانب، مما يعزز فهما أعمق لديناميكيات معقدة بين الترجمة والتغير اللغوي في التطور التاريخي للغة العربية.”

وتضيف ماسا: “يعرف على نطاق واسع بأن اللغة العربية الفصحى الحديثة بدأت تتبلور بين القرنين التاسع عشر والعشرين، بتأثير الترجمة الفرنسية على هذه العملية. وقد حاول الباحثون استكشاف الآليات الكامنة وراء هذا التحول اللغوي الناجم عن الترجمة إلى حد ما. ومن ثم سعيت في دراستي إلى سد الفجوة القائمة في فهم التغير اللغوي الناتج عن تأثير الترجمة الفرنسية على تطور اللغة العربية في القرن التاسع عشر.”

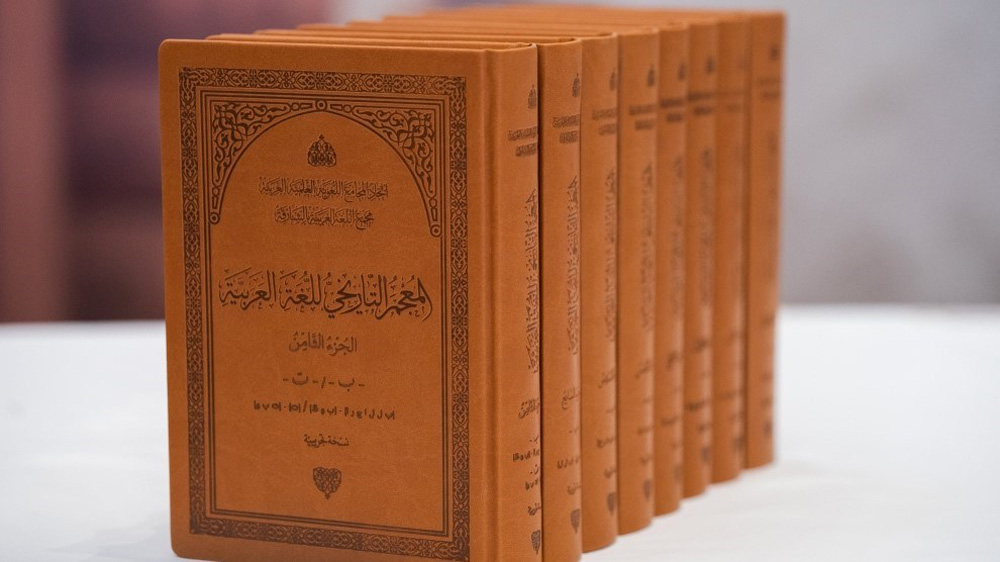

واستنادا إلى نظريات الباحثين ودراسات السياق التاريخي للترجمة خلال الفترة المحددة، اعتمدت الباحثة منهجية متكاملة تجمع بين لسانيات المتون واللغويات التاريخية. وبعد مقدمة ونظرة عامة منهجية تم فيها توضيح أدوات تحليل النصوص، وشرح العديد من تعريفات اللغة العربية الفصحى الحديثة (أو اللغة العربية المعاصرة) قامت بمراجعة أدبية لبعض الدراسات التاريخية الرئيسية للغة العربية، والجهود التي بذلتها أكاديمية اللغة العربية في الشارقة والمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في الدوحة لإنشاء قاموس تاريخي للغة العربية، والدراسات الرئيسية حول التطور المعجمي والأسلوبي للغة العربية في القرن التاسع عشر. لتركز بعد ذلك على الآليات التي أثرت بها الترجمة على تطور اللغات، وذلك لإيجاد أنماط يمكن تطبيقها أيضا على دراسة تأثير الترجمة من الفرنسية على تطور اللغة العربية في القرن التاسع عشر. وهذا جعلها تتجاوز البحث الذي أجري عليه نطاق أطروحة الدكتوراه هذه، ليشمل تاريخ الترجمة ثلاث عشرة لغة مختلفة.

الترجمة تركت بصماتها على إنشاء الأبجدية، وتوسيع المعاجم، وتطور النحو، وأساليب الكتابة، وحتى الإدراك المعرفي للغة

وتوضح: “لأن الدراسة بنيت بشكل رئيسي على نظرية الترجمة وتأثير الترجمة على تطور اللغات، تمثل الناتج الرئيسي في أن الترجمة تعتبر عاملا يمكن أن يؤثر على اللغات في كل مرحلة من مراحل ‘عمرها‘، من الولادة إلى النمو إلى الموت، وفي النهاية، وإن كان نادرا، إلى القيامة. إن اللغات غير القابلة للترجمة، والتي تعتبر بذور التطور اللغوي، تعمل كمحفزات، مما يحفز وعي اللغة بنقصها وعدم اكتمالها. يدفع هذا الإدراك اللغات إلى الأمام، ويكشف عن مجالات مجهولة للتعبير اللغوي ويفتح آفاقا جديدة لم يتم استكشافها وتوثيقها بعد.”

وتضيف: “تاريخيا، ارتبط تأثير الترجمة على تطور اللغة ارتباطا وثيقا بالنصوص الدينية. وقد ساهمت ترجمات الكتاب المقدس، وهي حجر الزاوية في تطور اللغة عالميا، في تشكيل اللغات حول العالم. وفي المقابل، لعبت لغة الإسلام دورا في تطور الهوية المسيحية العربية من خلال الترجمة، وهو ما يلاحظ بشكل خاص في حالة تراجع اللغة القبطية وبقاء الديانة القبطية. غالبا ما تسبق حركات الترجمة الكبرى، المحورية في تطور اللغات، نقاط تحول ثقافية وسياسية مهمة. وقد مهدت ترجمات الكتاب المقدس من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية الطريق لتكوين الدول الأوروبية. وبالمثل، ساهمت الترجمة من العربية إلى اللاتينية في النهضة الأوروبية، بينما لعبت الترجمات من اللغات الأوروبية إلى العربية دورا حاسما في الصحوة العربية والنهضة العربية وإحياء العبرية الإسرائيلية الحديثة.”

وتتابع: “كثيرا ما كان قادة سياسيون مؤثرون يدعمون حركات الترجمة الضخمة هذه. مثلا، مول الخلفاء العباسيون عمليات الترجمة في عصر تمتع فيه المترجمون بالثروة وأقاموا في القصور الملكية. يذكر أن رئيس أساقفة طليطلة، رايموندو، مول ترجمات رائدة ضمن مدرسة طليطلة، الأمر الذي يؤكد أن الترجمة غالبا ما ترتبط بمشاريع كبرى، سواء كانت قومية أو أيديولوجية أو دينية، وتحظى بدعم الملوك والأرستقراطيين والمؤسسات. ويمثل تكييف النصوص المدرسية نتاجا مهما لحركات الترجمة التي تشكل تطور اللغة. ويتجلى هذا في أمثلة تاريخية مثل اللغة الأرمنية.”

العربية الحديثة

تلفت ماسا إلى أن تأثير الترجمة يمتد عبر مراحل مختلفة من تطور اللغة، حيث تأثرت اللاتينية كلغة هدف متطورة، بالترجمة اليونانية خلال فترة إبداعها الأدبي. في المقابل، شهدت اللاتينية، كلغة مصدر، تراجعا تدريجيا من خلال الترجمة إلى لغات أصبحت فيما بعد اللغات الأوروبية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن اللغة القبطية نشأت من الترجمة، وحلت محل اليونانية تدريجيا في مصر القديمة. ومع وصول العرب إلى مصر، خضعت اللغة القبطية للغة العربية، ولعبت ترجمة النصوص الدينية القبطية إلى العربية دورا في زوالها.”

وتؤكد أن فحص مجالات اللغة المتأثرة بالترجمة كشف أنه لا يوجد جزء من اللغة تقريبا بمنأى عن التأثر. لقد تركت الترجمة بصماتها على إنشاء الأبجدية، وتوسيع المعاجم، وتطور النحو، وأساليب الكتابة، وحتى الإدراك المعرفي للغة، كما يتضح من تأثيرها على التفكير النحوي بين اليونانية القديمة والعربية. تتجلى مساهمة التغيير اللغوي الناتج عن الترجمة في توسيع حدود التواصل، وإدخال حروف وكلمات وأساليب تعبير جديدة.

وترى الباحثة أن الترجمة تعد سلاحا ذا حدين، إما دواء يشفي اللغة وينميها، أو سما يسهم في زوالها. ومن شأن دراسة أعمق لآليات تأثير الترجمة على اللغة أن تكشف عن سبل جديدة للحفاظ عليها.

بعد هذا التحليل، عرضت الدراسة الخلفية التاريخية لحركة الترجمة من الفرنسية إلى العربية في القرن التاسع عشر، وقد اعتمدت بشكل أساسي على دراسات تاريخ الترجمة في مصر في القرن التاسع عشر، وبالتالي تحديد المراحل الثلاث لهذه الحركة وصانعي التغيير اللغوي الناجم عن الترجمة والذي لا يقوم به المترجمون وحدهم، بل يقوم به أيضا محترفون آخرون عملوا مع المترجمين، من الحكام إلى الناشرين والمحررين وفنيي الصحافة، مع التركيز على مؤلفي النصوص التي شكلت مجموعات “نهضة” تم إجراء الجزء الأساسي من الأطروحة عليها.

وتؤكد ماسا أنها تعمقت في الرحلة اللغوية المعقدة التي أدت إلى إنشاء اللغة العربية الفصحى الحديثة، وذلك بالتركيز على التحولات التي شهدها القرن التاسع عشر، تقول: “كان المترجمون الماهرون محور هذا التطور، ومن بينهم فينشر دي باراديس ودون رافائيل دي موناشيس، اللذين أرست ترجماتهما الدقيقة من الفرنسية للعربية أسس تحول لغوي واسع. أيضا المترجم المصري إليوس بقطر، ودائرة مترجمي دمياط، ومترجمين ثانويين آخرين، ورفاعة الطهطاوي، المفكر البارز، والمترجم الرائد الذي أثر في الأجيال اللاحقة، وعلي مبارك وصالح مجدي.”

كما ألقت الضوء على الدور المحوري للحكام الفطنين، مثل نابليون ومحمد علي باشا والخديوي إسماعيل، الذين أدركوا القوة السياسية للترجمة في إعادة تشكيل اللغة العربية، وأشادت بمساهمات أفراد تجاوزوا الترجمة المباشرة، مثل المؤرخ وعالم الإثنوغرافيا عبدالرحمن الجبرتي، واللغوي جورجي زيدان، وفنيي الصحافة مثل جان جوزيف مارسيل ونيقولا مسابكي، وشيوخ مثل حسن العطار، الذين لعبوا جميعا دورا حيويا في توجيه وتحفيز المترجمين. وهكذا فإن رسم مسار اللغة. في جوهره، يصوَر ظهور اللغة العربية الفصحى الحديثة على أنه جهد جماعي، تضافرت فيه المواهب اللغوية، والفطنة السياسية، والتوجيه العلمي.

وتتابع: “خصصت الفصل الرابع لمجموعة النصوص المختارة للتحليل (مجموعة نهضة 1 نصوص تتراوح بين عامي 1798 و1839، ومجموعة نهضة 2 نصوص تتراوح بين عامي 1869 و1912)، والتي تضمنت عددا قليلا من النصوص التي حللت يدويا لعدم توفرها بأي تنسيقات متوافقة مع أدوات إدارة المجموعات الحديثة.. وقد قدمت معلومات حول الدافع وراء اختيار الأعمال التي تم تضمينها، والتي يمكن تلخيصها في نقطتين رئيسيتين؛ جميع النصوص متأثرة باللغة الفرنسية، إما كلغة مصدر مباشرة للترجمات أو كلغة شكلت عقول مؤلفيها بالإضافة إلى مقدمة لمحتوى كل عمل وأسلوب ترجمة مؤلفه، وقد كتبت جميع هذه النصوص خلال الفترات المحددة، المحددة. وقد سمحت لنا معايير الاختيار هذه بإنشاء هاتين المجموعتين اللذين مكنا من تحليل تأثير الاتصال باللغة الفرنسية على اللغة العربية في القرن التاسع عشر.”

التغيير اللغوي

تكشف ماسا عن أن النصوص المختارة تتميز بكونها تمثل السمات اللغوية التي أرادت دراستها لأنها جميعا مرتبطة ارتباطا وثيقا باللغة الفرنسية. بعض النصوص ترجمات مباشرة عن الفرنسية، مثل رواية غاستون ماسبيرو “تاريخ شعوب الشرق الكلاسيكي القديم”، ورواية ألكسندر دوما “الفراشات الثلاثة”، ورواية لامارتين “رافائيل”، ورواية الكونتيسة داش “الباريسية الجميلة”، ومقال أحمد شفيق عن العبودية الذي كتب أصلا بالفرنسية. أما النصوص الأخرى، فقد كتبها مؤلفون عرب كانوا على اتصال وثيق باللغة الفرنسية، وتأثر فكرهم وكتاباتهم تأثرا عميقا بقراءاتهم للأدب الفرنسي ومقالاته.

وتواصل: “تتضمن المجموعة بعض الأمثلة من وثائق الجيش الفرنسي في مصر، وخاصة تلك المستمدة من الأرشيف الوطني الفرنسي، ومن صندوق بوسيلج. وأيضا مدرج بها أحداث تاريخية لعبدالرحمن الجبرتي والروايات التاريخية لجورجي زيدان وكتابات نقولا التركي، بالإضافة إلى العمل الأول لرفاعة الطحاوي ‘تخليص الإبريز في تلخيص باريز‘، وأعمال أخرى كتبها خلفاؤه مثل صليب مجدي وعلي مبارك، أو غيرهم من مفكري النهضة مثل أحمد زكي وقاسم أمين ونجيب الحداد وفرح أنطون. هؤلاء الأفراد، الذين يمثلون خلفيات دينية وأكاديمية وعرقية متنوعة، ساهموا بشكل جماعي في تشكيل اللغة العربية في القرن التاسع عشر، وانتقالها إلى صيغة معيارية حديثة مع مطلع القرن العشرين.”

توقفت ماريانا ماسا عند خمس حالات من التطور المعجمي الناتج عن الاتصال باللغة العربية في القرن التاسع عشر، وقد شملت هذه الحالات التي خضعت للتحليل مجالات السياسة، مع التركيز على مصطلحي “الأمة” و”الجمهورية”، والعلوم والتقنيات، متعمقة في مصطلحات “الكهرباء” و”القنبلة” و”المنطاد”. بدأ التحليل بكلمات غير قابلة للترجمة من وثائق ثنائية اللغة للحملة الفرنسية، وأوصاف إثنوغرافية للمؤرخ الجبرتي. وقد أبرز تحليل النصوص إثراء ملحوظا في معجم اللغة العربية المكتوبة في القرن التاسع عشر، والذي يقاس بتوسع العدد الإجمالي للكلمات المميزة من 94,794 كلمة في نهضة 1 إلى 123,447 كلمة في نهضة 2. وقد كشفت هذه الزيادة العددية استجابة لغوية ديناميكية وتكيفية للبيئة الاجتماعية والثقافية المتطورة.

وتتابع: “برز التحول من التنسيق إلى التبعية في اللغة المكتوبة، كجانب محوري من التغيير اللغوي. وكان التحول النحوي من التوازي إلى التنافر يضفي على اللغة إيقاعا أقل تكرارا، مما يسهل التعبير عن الأفكار المعقدة والمترابطة. وقد مكنت المرونة النحوية المكتشفة حديثا، اللغة العربية من نقل الأفكار المعقدة بدقة، موازية بذلك الديناميكية الفكرية والثقافية لتلك الحقبة. ونتيجة تولي المرأة دورا بروزا في السرد العربي للقرن التاسع عشر، فقد انعكس على اللغة من خلال زيادة استخدام أقسام الكلام المؤنثة من الكلام. كما عكس التحول اللغوي اتساع الحيز الذي تشغله المرأة في الخطاب المجتمعي، مبرزا الديناميكيات المجتمعية المتغيرة خلال هذه الفترة التحولية. وقد وفر التوازن الملحوظ بين الماضي والحاضر رؤية ثاقبة للتفاوض الدقيق بين التقاليد والحداثة. يدل هذا التوازن على جهد واع للحفاظ على الاستمرارية التاريخية مع احتضان التغيير.”

وتختم ماسا بأن الدراسة نظرت أيضا في الاهتمام الفرنسي باللغة العربية العامية وتأثيره الأوسع. حيث لم يسهل هذا الاهتمام إنشاء كرسي اللغة العربية العامية في كلية الدراسات الشرقية في مصر فحسب، بل حفز أيضا علماء عرب مثل ميخائيل الصباغ على الانخراط في دراسات لغوية حول العامية.

وتشير بإيجاز إلى ترجمة المسرحيات الفرنسية إلى العربية، وكيف ألهمت هذه الممارسة مؤلفين ومترجمين عرب مثل محمد عثمان بك لاستخدام العامية كلغة أدبية. وقد أدى هذا بدوره إلى انطلاق إنتاج أدبي ذي آثار دائمة. على أن الاهتمام الحماسي الذي أبداه المثقفون الفرنسيون بالعامية حفز تغييرا جذريا في كيفية نظر المثقفين العرب إلى العامية. فما كان ينظر إليه في السابق على أنه لغة معيبة وغير مرغوب فيها يجب تجنبها خضع لتطور عميق، وبرز كوسيلة أدبية شرعية وأداة قوية للتعبير الفني. هذا التحول، الذي أشعله التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي، يبرز الطبيعة الديناميكية لتطور اللغة، ويبرز التأثير العميق للتقاطعات الفكرية في تشكيل المنظورات اللغوية.