مؤامرة نيتشه تظهر كلما تنامى تهديد الفشل في العالم الحديث

ما زال العالم يتناول أفكار الفيلسوف الألماني المثير للجدل فريدريش نيتشه بشيء من الريبة والتناقض، بين من يتبناها بشكل مطلق ومن يحاول إسقاطها كلها في دائرة الغصب، بينما تبقى حياته معزولة أو مستغلة لتشويه فكره. وهذا ما يتجاوزه كتاب جديد حول الفيلسوف الأكثر جدلية في العصور الحديثة.

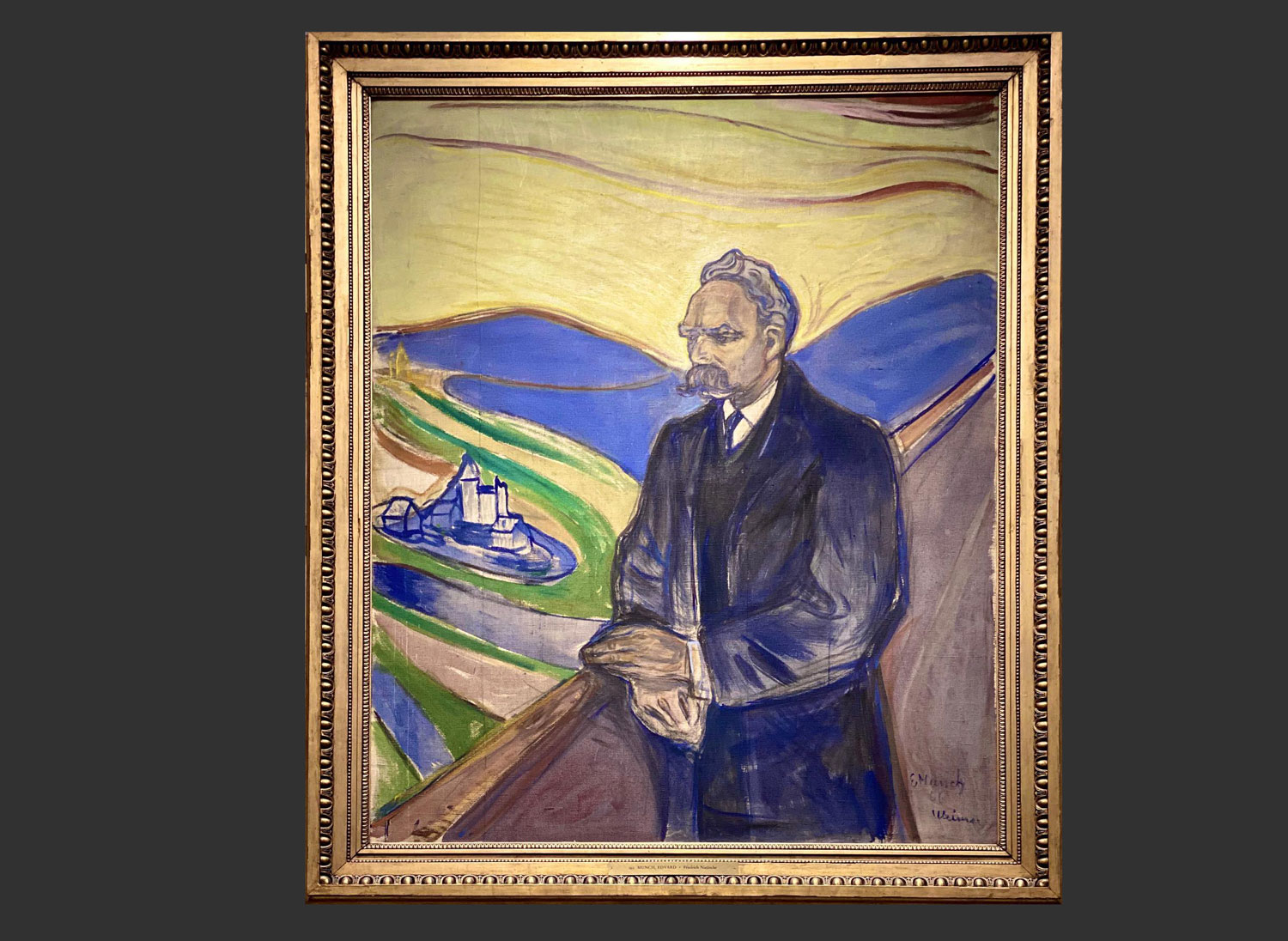

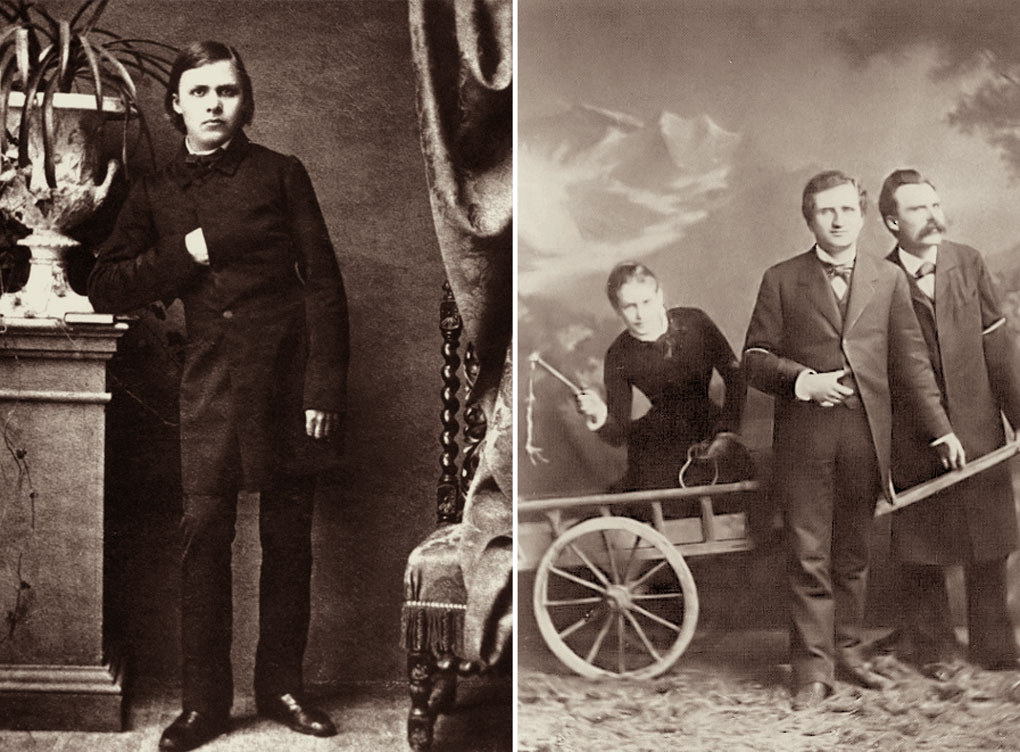

على الرغم من الاحتفاء الواسع من قبل المترجمين العرب بكل مؤلفات الفيلسوف الألماني، والناقد الثقافي، الشاعر والملحن واللغوي والباحث في اللاتينية واليونانية فريدريش فيلهيلم نيتشه، والذي كان لكتاباته تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث، إلا أن ترجمات الدراسات التي تتناول تلك الكتابات بالنقد والتحليل، أو تلك التي تعرضت بالتحليل لتأثير حياته على كتاباته، لم تلق ترجمتها الكثير من الاهتمام، الأمر الذي يجعل لترجمة كتاب الفنان والكاتب الفرنسي بيير كلوسوفسكي “نيتشه والحلقة المفرغة” أهمية خاصة.

يطرح كتاب كلوسوفسكي تساؤلات عميقة وغير مطروقة على كتابات نيتشه وارتباطها بحياته ورؤاه وأفكاره وامتدادات تأثيرها في أفكار المفكرين والفلاسفة من بعده.

الوضوح والهذيان

ينطلق كلوسوفسكي في كتابه، الذي ترجمه الكاتب والشاعر التونسي صلاح بن عياد وصدر عن دار صفحة سبعة للنشر، موضحا هدفه الأساسي، ويقول “سيكون هذا الكتاب بمثابة الشهادة الحيّة عن جهل في غاية الندرة: إذ كيف يقتصر حديثنا عن فكر نيتشه دون أدنى التفاتة إلى كل ما قيل منذ تشكل ذلك الفكر؟ أليس الأمر شبيهًا بأن نجازف بوضع أرجلنا في مسارات تتبّعناها العديد من المرات، مقتفين آثارا طالما حددت ‘المجازفة’ بطرح أسئلة متجاوزة بالفعل بلا روية. وهكذا يتجلى إهمالنا وافتقارنا التام للانشغال في علاقتنا بدقة التأويلات التي ما زالت دائرة إلى الآن وكأنها إشارات ضوئية منها تنبعث الحرارة والمصير الذي لا يكفّ عن دفعنا إلى أن نلقي نظرة على أفق ما زال يشرف على العصر الذي نعيش فيه”.

ويتساءل “ما هي وجهة نظرنا إذن، هذا إن كنا نمتلك واحدة؟ لنقل إننا قمنا بدراسة خاطئة. لأننا اكتفينا بقراءة نيتشه داخل النص، وإذا سمعناه يتحدث فربما لأننا دفعناه إلى التحدث باسمنا ‘نحن أنفسنا’، وإلى ذلك الحديث أضفنا الهمسة والنفس وانفجارات الغضب والضحك وكل ما يطل من بين سطور ذلك النّثر الأكثر تلميحا مما يمكن للغة الألمانية برمّتها أن تكتسبه في السّاعة الحاضرة، ذلك النّثر الأكثر إزعاجا أيضا”.

ويتابع “لكن، من يحسن الإصغاء إليه؟ فحديث نيتشه يتسم بفضيلة أكثر إقناعا من التاريخ الحديث بكامله، وإن الكون بأسره قد شرع في الرد بشكل مخاتل على الأسئلة التي طرحها نيتشه منذ أكثر من ثمانين عاما تقريبا. إنها الطريقة التي تساءل وفقها نيتشه عن المستقبل البعيد أو القريب والذي يمثل حاضرنا اليوم، وقد تنبأ به بشكل متشنج إلى درجة حولت فكره إلى كاريكاتير متعلق بتشنجاتنا نحن أنفسنا، فتساؤل نيتشه الذي سنحاول البت فيه هو تساؤل يصف بشكل من الأشكال ما نحن بصدد عيشه حاليا”.

ويوضح كلوسوفسكي “لن نتمكن من تجاهل نقطتين أساسيتين ظلتا محجوبتين إلى حدود هذه اللحظة، هذا إن لم يكن قد تم السكوت عنهما في الدراسات التي انكبت على فكره. تكمن النقطة الأولى في كون هذا الفكر بقدر ما يتطور، فإنه يتخلى نهائيا عن المجال التأملي المناسب ليتبنى، على الأقل، ما يشبه مقدماتٍ لمؤامرة ما. وبهذه الشاكلة، يكون هذا الفكر قد جعل من أيامنا هذه موضوع إدانة مضمرة: لقد تم وضع لائحة الاتهام بالاعتماد على التأويل الماركسي الذي كان قد سلّط بعض الضّوء على نوايا تلك المؤامرة، هذا لأن كل فكرٍ فردي من أصل برجوازيّ هو بالضّرورة ‘مؤامرة’ طبقية”.

ويقر بأن ثمة مؤامرة نيتشوية لا تخص الطبقة لكنّها تخص فردا منعزلا (مثلا ماركيز دي ساد) باعتماد وسائل تلك الطبقة، وهي مؤامرة نيتشوية لم تقتصر على أن تكون ضد طبقته الخاصة فقط لكنها ضد كل أشكال وجود الكائن البشري. وترتبط النقطة الثانية بالأولى ارتباطا وثيقا، وتكمن في رؤية ذلك الفكر وهو بصدد تأمل حقيقة معاشة إلى حد تحويلها إلى تأمل مسبق بشكل منهجي، ويرتبط كل ذلك بهذيان تأويلي لا يكف عن تخفيض “مسؤوليّة المفكر”، فيمنح بطريقة ما ظروفا مخففة: وهو أسوأ من لائحة الاتهام الماركسية ذاتها.

ويضيف “ماذا نريد أن نخفف على وجه التحديد؟ لعلّها حقيقة أن يكون ذلك الفكر ذاته قائما على الهذيان بوصفه محورا له. في حين أن نيتشه نفسه قد أدرك منذ بداياته ذلك الميل، ولذلك فقط انكب مجهوده على مقاومة الانجذاب الّذي لا يُقاوم الذي تسلطه الفوضى عليه، الفوضى بما هي ‘الفجوة’ بالمعنى الدّقيق للكلمة: فجوة تعود إلى طفولته وقد حاول ملأها والتغلب عليها بسيرته الذاتية. فكلّما ازداد بحثه في ظاهرة الفكر وما ينتج عنه من سلوك، ازدادتْ دراسته لردود الأفعال الّتي تصدر عن البِنيات الحديثة للعالم، وذلك عبر تمثّلٍ للعالمِ القديم كما هو الأمر دائما، فازداد قربا من تلك الفجوة”.

ويرى الكاتب أن الوضوح الفكري والهذيان والمؤامرة تكون لدى نيتشه كلاّ لا يتجزأ: عدم قابلية للتجزئة التي هي معيار كل ما سيتمكن أو لا يتمكن من التوصل إليه كنتيجة. ليسَ لأن ذلك الفكر اقتضى الهذيان فهو إذن فكرٌ “مرضي” (باتولوجي)، بل لأنه فكر متناهي الوضوح لذلك فقط يتخذ سمة التأويل الهذياني، هذا تماما ما يتطلب كل مبادرة تجريبية في العالم الحديث. وإنها الحداثة التي تتحمل في ما بعد القول إن كانت تلك المبادرة قد نجحت أو فشلت. لكن، لأن العالم نفسه معني بمبادرة نيتشه، فإنه كلما تنامى تهديد الفشل في العالم الحديث، تنامى الفكر النيتشوي وازداد عظمة. إن الكوارث المعاصرة دائمة التداخل، سواء طال الأمد أو قصر، وفق ما سيكون عليه الخبر السعيد الذي يخص “نبيّا دجّالا”.

ويتساءل كلوسوفسكي “فيم يتمثل إذن فعل التفكير نفسه بالنسبة إلى نيتشه؟”، ويقول “هو شبهة ظلت تتربّص خلسة من داخل كتاباته في فترة الشباب للتعبير عن نفسه بشكل متزايد العنف في شذرات غير منشورة، كتبت بالتوازي مع ‘إنسان مفرط في إنسانيته’ وخصوصا بالتوازي مع شذرات كتابه الذي يحمل عنوان ‘المعرفة المرحة’. ما هو الوضوح على المستوى الفكري؟ وما هو اللاواعي في الفكر كما في الفعل. هذا تساؤل ما تحت أرضي يتنكر في الخارج عبر نقد للثقافة يتضح قصدا بكيفية ما تزال قابلة للتلاؤم مع نقاشات تأملية وتاريخية تهم زمنه”.

ويتابع “بهذه الطريقة، وبشكل متزامن تماما وصف الفكر النيتشوي حركتيْن متباينتين: لا يمكن للوضوح الفكريّ أن يساوي شيئا إلا في عمق ظلمة معتمة لا تكف عن التزايد وبالتالي عن التأكد بأنه ما تزال الفوضى ‘الكاووس’ تواصل عملها في كل لحظة وآن في روحنا، مفاهيم، صور، مشاعر كلها تتراصف فيه صدفة لترمى بعد ذلك بشكل فوضوي. هكذا تنشأ مجاورات من شأنها أن تدهش الروح: إنها تعاود تذكّر صور مشابهة، تتذوق النكهة، تحتفظ وتطور هذا الأمر أو ذاك وفقا لفنه ومعرفته. الهنا هو آخر جزئية من العالم حيث تتجمع بعض الأشياء، بقدر ما تسمح العين الإنسانية برؤيته. وختاما، يتعلق الأمر هنا أيضا بتجميع كيميائي جديد، تجميع لا نظير له بالطبع إلا ضمن صيرورة العالم”.

ويشير إلى أن نيتشه كان ضحيّةً لأمراضِ متنوعة لذلك كان يخشى دائما أن يؤثر تفكيره الخاص على حالات انهياره، وقد بدا ذلك بالتحديد دافعا لإخضاع كل ما أنتجه المفكرون قبله لقراءة من هذه الزاوية بالذات: كيف كانت علاقتهم بالحياة وبالكائن الحي وبمختلفِ درجات ارتفاع نشاطهم أو انخفاضها وفقا لكل أشكال عدوانيّتهم أو تسامحهم أو رهبتهم أو توترهم أو حاجتهم إلى الوحدة أو لعكسها، كيف كانوا يترجمون حاجتهم إلى نسيان أنفسهم في غمرة غليان العصر الذي عاشوا في خضمه؟

ومن هنا أصبح ينظر إلى أي أخلاق على أنها “الفايروس الميتافيزيقي” الّذي يصيب الفكر والعلم معا، كما أصبح يرى في كل مكان “فلاسفَةً جاثمين على ركبهم وعلما جاثما على ركبتيه” أمام واقع خاضع لانتقاء طبيعي على عكسِ ما كان يحاول داروين إثباته: “إنّي أرى في كل مكانٍ أولئكَ الذين يعرضون الحياة وقيمة الحياة إلى الخطرِ لا أكثر، أراهم في أعلى المراتب ينعمون برغد العيش”. وحدهم البسطاء من يبلغون أواخر الطّبيعةِ المفرطةِ ذاتِ الدفق الذي يمثل تهديدا لأمن الأنواعِ. ثمة قوتان متفرعتان عن ذلك إذن: تلك القوة التي تسعى للتسوية مع فكر القطيع والقوة الثانية المثيرة لحالات استثنائية.

العشوائية والإقناع

يلاحظ كلوسوفسكي أن نيتشه من خلال الشّذرات الّتي تمّ اكتشافها بعد وفاته يبدو مُنقّبا في كلّ ما من شأنه أن يمثل ركيزة لانفعاله، وهي ركيزة دائمة الحركة. لكنّه عندما يكون وجها لوجه مع نفسه يكفّ عن تنقيبه ذلك وعن ادّعاء السّيطرة على كل ما هو متحرّك داخله، فيسعى على عكس ذلك للتّطابق مع الحركة الدائرة في الخفاء، هذا لأن لا أحد اختار الولادة كما هو عليه. فما يختاره الفرد يظلّ بعيدا عن أي كان، يظل “خارج” كل ما نطلق عليه اسم “الحتمية”.

ويبين أنه ما إن يتعلق الأمر بإثراء نيتشه لتعبيره ليتمكن من مخاطبة معاصريه حتى يغادر فراغاته ويستعيد في أسرع ما يمكن - أو يكاد - عادة نقاشاته اليومية، وهي عادة تستند بكل قواها على “أحكام مسبقة للمشاعر”. ومع ذلك فإنه بإعادة تبنيه لِلُغةِ تلك الأحكام المسبقة بصفة عفوية، لا يستطيع إلاّ أن يطور أقرب الناس إليه وأن يتجنب معاملتهم على أنهم مفاهيم في ظاهرهم. ومن هنا كانَ خطابه الذي تحيز إلى خلفية غير متناسقة وتعسفية في علاقة بالعقل، لذلك كان عليه أن يتظاهر بالدفاع عن التناسق الضروري على مستوي عملية التقبل الفكري.

ويلفت إلى أن نيتشه يعلن في كتابه “ما وراء الخير والشر” أن الحدود الفكرية هي القانون الخلاق للطبيعة لا الحرية. إذ العقل هو دافع إجباري وانتقائي، وقد يكون بسبب أوهامه نفسها. وهكذا يُعيدُ إلى إرادة القوّة، بوصفها دافعا بدائيا (حيث لا اتساق ولا عدم اتساق) الأشكالَ المتماسكةَ والنابعة من المنظومة الكلاسيكيّة بما هي تعبير أقصى من تعابير إرادة القوة التي ظلت كذلك إلى حدود ذلك الوقت. ففي المنظومة الكلاسيكية أي خلال “البهرج الأسلوبي” الذي بالنسبة إلى نيتشه يستوعب قدر الإمكان النظرةَ الأكثر برودة المنبعثة من “علماء النفس” ومن الزعماء المكيافيليين والتي قد تفوق صرامة الفنانين، وإنّ هذا التناسق لم يتمكن من أن يسود إلا لأنه كان دائما موضع تقدير بوصفه مضمونا عقلانيّا.

هذا العقل الذي لم يعامل في أي حال من الأحوال على أنه دافع انتقائي، بل على أنه طرف نقيض للعالمِ والانفعالات. ومن هنا لا يعود أن يكون أكثر من أداة في خدمة اللاّوعي، فماذا يمكن أن يصبح التّناسق المفاهيميّ بناء على ذلك؟

يترصد الفكر النيتشوي دون انقطاع المنافسة الدائرة بين الضرورة العشوائية التي تفرضها الحرية الانفعالية وضرورة الإقناع التي يفرضها العقل: هذا الأخير الذي يمكن تعريفه على أنه مجرد انفعال. ما طبيعة الخطاب الذي سيفرزه “التناسق” مع الحقيقة الانفعالية إذا ما كانت هذه الأخيرة ورادة على أنها غاية في حين أن واضع المفهوم الذي هو العقل سيكون بمثابة أداة في متناول “لا تناسق” عشوائي؟ وإننا على ذلك كله لا يمكننا التحدث عن عدم التناسق هنا إلا وفق ما يفرضه العقل.