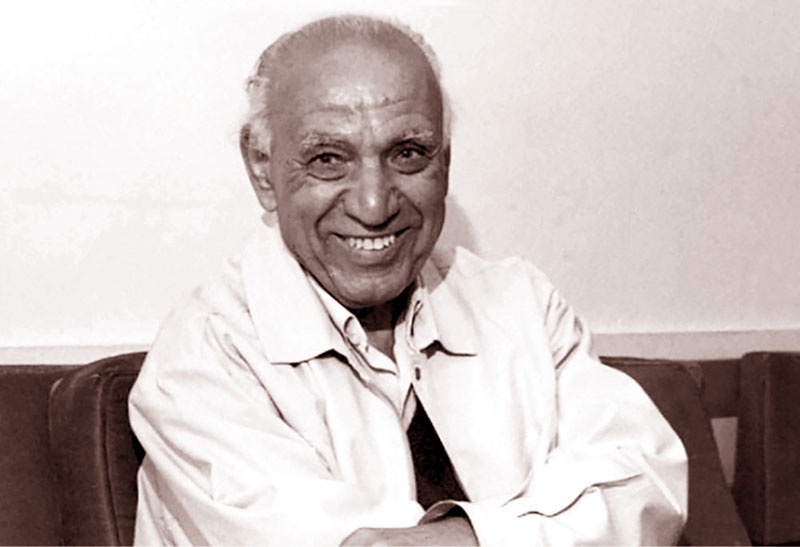

كتاب للناقد الراحل خميس الخياطي يحلل السينما الواقعية لصلاح أبوسيف

رحل الناقد السينمائي التونسي خميس الخياطي منذ أسابيع قليلة، لكن كتاباته عن السينما التونسية والعربية والعالمية لا تزال حاضرة بيننا تنير الأذهان بتناولها الموضوعي للعديد من التجارب السينمائية التي صنعت ملامح فن السينما في المنطقة ومنها تجربة صلاح أبوسيف التي يعتبرها الناقد تجربة “قاهرية” بامتياز ركزت على الأوساط الثقافية الشعبية والإسلامية في العاصمة المصرية.

خرج المخرج صلاح أبوسيف بالفيلم المصري من ضِيق الأستوديو إلى بَراح الشارع، قاصدًا رصد الحياة اليومية ومؤسسا تيارا جديدا في السينما المصرية هو تيار الواقعية، الذي عبّر من خلاله عن معاناة الإنسان المصري وطُموحاته؛ فاتخذ من القاهرة مسرحا لمعظم أعماله، ومن لقمة العيش والحرية محورا رئيسا يدور في فلَكه شخوص أفلامه.

انطلاقا من هذه الرؤية يقدم الناقد السينمائي التونسي الراحل د. خميس الخياطي الحاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من فرنسا عن دراسته لسينما صلاح أبوسيف، كتابا بديعا في تحليلاته لمسيرة أبوسيف الإخراجية وتطورها؛ فيقرأ قراءة متأنية لتكوينه الفني وتأثُّره بالسينما العالمية، مع تحليلٍ عميق لرؤيته الإخراجية التي بثَّها في أعماله، بداية من عام 1950 عندما عاد من

إيطاليا عاقدا العزمَ على إدخال الواقعية في أفلامه، تلك التي نلمسها في أفلامه العظيمة مثل “القاهرة 30” و“الزوجة الثانية” و“بين السماء والأرض”، وغير ذلك من الأعمال الشائقة التي أثْرَت السينما المصرية والعربية ولا تزال بصماتها حاضرة إلى يومنا هذا.

موجة واقعية

الكتاب المعنون بـ”صلاح أبوسيف: المخرج المصري” صدر بالفرنسية عام 1990 وترجمته للعربية عام 1995 وأعيد إصداره أخيرا في العام 2024 عن مؤسسة هنداوي، أكد فيه الخياطي أن نشأة التيار الواقعي في السينما المصرية لم تكن مجرد ظاهرة عرضية؛ إذ أنه مرتبط بتطور الرواية العربية. وتتبدَّى البوادر الأولى لهذا الاتجاه في فيلم «زينب» الذي أخرجه محمد كريم عام 1930؛ وذلك من خلال عدد من المشاهد الملتقطة خارج الأستوديو وملاحظة حياة الفلاحين على الطبيعة حتى وإن اختلف القصد من ذلك من مخرج إلى آخر، كما جاء في الجزء الأول من مذكرات محمد كريم.

وفي ما بعد، وفي ظل النضالات الشعبية والدفعة التي شهدتها الحياة الاجتماعية والسياسية خلال سنوات 1940 ـ 1950 أطلت علينا تلك التجربة الفريدة المتمثلة في “العزيمة”، والتي واصلها فيلمَا “السوق السوداء” لكامل التلمساني (1946) و”النائب العام” لأحمد كامل مرسي (1946).

وأضاف “مع حلول الخمسينات، هبّت على السينما المصرية نسمة منعشة من خلال موجة واقعية صغيرة مع مَقْدم أفلام صلاح أبوسيف، ومن بعدها جاءت متأخرةً أفلام أحمد بدرخان ويوسف شاهين وتوفيق صالح. ومما يثير الدهشة حقًّا أن بعض النقاد المصريين يفصلون بين ظهور السرد الواقعي في مجال السينما المصرية وظهوره في مجال السينما القومية، بغض النظر عن الاعتبارات التقنية والمالية (بنك مصر وأستوديو مصر). ويتجلى استقبال الجمهور المصري للأفلام التي ذكرناها

آنفًا في الدراسات الخاصة بها؛ إذ أن هذا الجمهور وجد فيها خطابا أقرب إلى الحقيقة وإلى قضية وطنية قادرة على أن تبعث في نفسه الإحساس الإيجابي بهوية تفتح أمامه من جديدٍ آفاق المستقبل”.

ويرى أن “هدف فيلم ‘العزيمة’ هو التعرض بكل وضوح لذلك التحالف الموضوعي بين البرجوازية والقطاع الحديث من البرجوازية الصغيرة، ويرمي فيلم التلمساني إلى الدفاع بصراحة تامة ودون أيّ لبسٍ عن عامة الشعب المصري، حتى وإن لم يلقَ الاستجابة من جانب الجمهور. أما ‘النائب العام’ فيواصل الإشكالية التي أثارها محمد كريم، ويدلل على المفهوم النسبي للعدالة ويلفت الأنظار إلى ضروب التعاسة الخفية التي يلقاها المستضعفون؛ وذلك من خلال الأحداث التي يمر بها صرّاف شاب وشقيقه”.

ورأى الخياطي أن “من شاهدوا الأفلام السابق ذكرها أدركوا وتلمَّسوا أثر الجلسات التي كانت تنظم في مقهى رجينا حول كمال سليم وبحضور أحمد بدرخان وأحمد كامل مرسي وصلاح أبوسيف وكامل التلمساني وأحمد خورشيد، بل وأيضًا حسن حلمي وحسن الإمام وعزالدين ذوالفقار، مدى وضوح تلك القرابة. فلا مجال للشك هنا في أوجه التشابه في معالجة المواضيع والتقارب في ما يتعلق بالمشاغل والإطار العام الذي عمل أغلب السينمائيين في حدوده. وبالمقارنة مع مجموع ما قدمته السينما المصرية، تشكل أفلام أبوسيف وحدة فريدة من نوعها تربط بين مختلف المواضيع. وفي إطار تلك الوحدة تبرز بعض مجموعات الأفلام وتشكل كتلًا تتميز بترابط مقاصدها التي تعالجها بتوسع مجموعات أخرى من الأفلام. وبالرغم من عدة انحرافات سيتم شرحها في ما بعد، فإن الخط العام الذي تبنَّاه أبوسيف في ‘تشريك’ السينما يستوجب رصد ملاحظتين: أولا وحدة المكان. ثانيا وحدة المعالجة الدرامية. ثالثا وحدة المكان: أبوسيف رجل السينما القاهري، حيث تجري أحداث ثلاثة أرباع مجموع أفلامه في مدينة القاهرة الكبرى وفي وسط ثقافي إسلامي”.

أبوسيف تطرق إلى السينما من جانبها الواقعي؛ أي بإبراز المشاعر والأحداث الاجتماعية وتفسيرها من خلال مفهومه

وقال إن “النظرة العامة الملقاة على هذه الأفلام تدفع إلى اعتبار أبوسيف مواطنًا من سكان المدن يسجل تجربته في الحياة وفي الواقع من منظور يحدده إطار حيِّه؛ حيث يتضمن أيّ انفتاح على الآخرين أو على الخارج احتمالات التعرض للمخاطر. وبوسعنا أن نزعم، دون أن نسرف في المغامرة، أنه يمكن تسجيل التاريخ الاجتماعي لعاصمة مصر أو لبعض أحيائها من خلال أفلامه. وتتواكب هذه النظرة للعلاقات الاجتماعية التي تتضمن الترابط والدعوة إلى التماسك الاجتماعي، مع الأهمية الجغرافية والسياسية للموقع الذي تنطلق منه أعمال هذا المخرج. كان صلاح أبوسيف يعمل كمونتير ثم كرئيس لقسم المونتاج في أستوديو مصر، كما كان معروفًا بمقالاته في جريدة الصباح وسبق له العمل كمساعد لكمال سليم بالأخص في فيلم ‘العزيمة’، وذلك قبل قيامه بإخراج فيلم ‘دائمًا في قلبي’ عام 1946 المستوحى من ‘جسر وترلو’ للمخرج الأميركي مرفين لي روي (1945)”.

ويتابع “فيما بعد أوْلى أبوسيف اهتمامه بالجوانب التسجيلية في الوقت الذي كانت تهيمن فيه الأفلام الروائية على السينما المصرية. فمن بين أفلامه، هناك شريط لم يكتمل كان يريد أن يثبت أن الحياة القاهرية عبارة عن سيمفونية تتناغم فيها معًا مختلف الألحان (نداءات الباعة الجائلين، والضوضاء العادية، وأصوات المؤذنين) بغية الرد على الفكرة الشائعة في الغرب حول تنافر الأصوات والضجيج في المدن العربية. وفي جهة أخرى فإن الحيز الذي تتحرك فيه شخصيات الأفلام قاهري: حمام شعبي في بولاق في فيلم ‘لك يوم يا ظالم’ عام 1950، وفي الزمالك في فيلم ‘الأسطى حسن’ عام 1952، وفي حي القلعة والعباسية في ‘شباب امرأة’ عام 1956، وفي مختلف الأحياء الشعبية في ‘بداية ونهاية’ عام 1960 و’حمام الملاطيلي’ عام 1973، هذا مع عدم نسيان السوق المدهشة في فيلم ‘الفتوة’ عام 1957”.

ولفت الخياطي إلى أن “أفلام أبوسيف تَدين كافة شخصياتها بالإسلام أو تنتمي إلى أوساط ثقافتها إسلامية. ولا يخلو أي فيلم من أفلامه من الإشارة إلى الانتماء إلى الدين الإسلامي. ولنذكر هنا بيومي في فيلم ‘الأسطى حسن’، وصلوات إمام المتواصلة في ‘شباب امرأة’، ومعتقدات هريدي وبلدياته عبدالتواب في ‘الفتوة’، وإشارات الأم وحسين إلى الدين في ‘بداية ونهاية’، والعقيدة الدينية في فيلم ‘فجر الإسلام’ وارتباط أحمد الشديد بالقاهرة الإسلامية في ‘حمام الملاطيلي’. وفي ما عدا

امرأة أرمنية في ‘شباب امرأة’، والرجل الأجنبي في ‘حمام الملاطيلي’، فإن كل الشخصيات ترتبط في الواقع أو بشكل ذاتي بالعقيدة الإسلامية. وينتمي أبوسيف بهذه السمة العامة إلى الحركة الاجتماعية المصرية، بقدر ما يوجد توافق متبادل بين التوجهات الدينية والتعبير عن الأحاسيس القومية منذ حلول القرن التاسع عشر. غير أنه يتعين أن نلاحظ أن استبعاد الأقلية القبطية الكبيرة من عالمه السينمائي، ومن السينما المصرية عمومًا باستثناء ‘إسكندرية ليه’ ليوسف شاهين سيحد من تطلعه إلى تمثيل الشعب المصري بأسره، وذلك بالمعنى الذي عبّر عنه غالي شكري بتأكيده على أن الروح المصرية نتاج لتيارات ثلاثة: الفرعونية والمسيحية والإسلام”.

ولاحظ الخياطي أن “كافة أفلام أبوسيف تعتمد على بنية وحيدة إلى أقصى حد. فمسيرة الشخصية النمطية عنده واحدة، أيًّا كان الوسط الذي تعيش فيه، وأيًّا كانت طبيعة المسار أو الفترة التاريخية أو تأثير التغيرات. ويتألف هذا المسار بوجه عام من مراحل ثلاث تعبّر عن إشكاليات ثلاث متكاملة: لقمة العيش، والجنس، والمعرفة أو الحرية. ولم تصبح تلك المراحل الثلاث واضحة إلا ابتداء من عام 1950 مع إخراج فيلم ‘لك يوم يا ظالم’. وفي رأي المخرج نفسه أن الأفلام السابقة على ذلك، وهي ‘المنتقم’، و’مغامرات عنتر وعبلة’، و’شارع البهلوان’، و’الحب بهدلة’ كانت مجرد طريقة للتدرب ووسيلة ليفرض نفسه في السوق. غير أن مشاهدة فيلم ‘مغامرات عنتر وعبلة’ عام 1948، تبين لنا أن اختيار زمن أحداثه كان حجة لمعالجة إحدى القضايا الشائكة للغاية التي كان العالم العربي يواجهها في نفس ذلك العام 1948، ألا وهي القضية الفلسطينية”.

ويوضح “لقد كانت هزيمة الجيوش العربية في هذه الحرب دافعًا لكي يتخذ صلاح أبوسيف من تلك الملحمة، بالتعاون مع نجيب محفوظ، منبرًا يوجه عن طريقها خطابه الوطني. وكانت الإشارة إلى هذه الحرب بالتلميح واضحة تمامًا؛ لا لأن منتج الفيلم جبرائيل تلحمي فلسطيني، ولكن لأن التعاون بين أبوسيف ومحفوظ وبيرم التونسي ما كان يمكن إلا أن يقدم لنا عملًا يفيض بالشاعرية والسحر، يضع في اعتباره دور مصر وموقعها وسط العالم العربي”.

سينما الشارع

أكد الخياطي أنه منذ البداية، “لم تخدع أبوسيف المهمة السياسية لسينما السماسرة. فقد واجه بدرخان في عام 1940 بمفهوم سينما المجتمع، وإن كان ذلك لم يحل دون أن يخرج فيلم ‘الحب بهدلة’ لحساب صديق، كما أوضح هو نفسه. غير أن فكرة الشروع في صنع أفلام تعبر عن نبض الشارع ظلت أثيرة لديه، وقد حققها فعلًا. ويدخل هذا المشروع في إطار الواقعية التي يجب أن نتفهمها بالمعايير المصرية، والتي عرّفها جاك بيرك بأنها تنتمي إلى عالم ذي أبعاد ثلاثة (فرعوني وشرق أوسطي وعربي). وقد تطرَّق أبوسيف إلى السينما من جانبها الواقعي؛ أي بإبراز المشاعر الإنسانية والأحداث الاجتماعية وتفسيرها من خلال مفهومه للسينما في خدمة المجتمع الذي توارثه عن كمال سليم والروائيين الروس، والنظريات السينماتوغرافية للسينمائيين الروس وعلى رأسهم آيزنشتاين وبودوفكين”.

ويشرح أنه “ما كان يمكن تحقيق ذلك في ظل القمع وافتقاد الديمقراطية

في مصر من 1919 حتى 1950. فالتغلغل في الأستوديوهات بغية إغراقها ووضع العقبات في طريق المحاولات لإنتاج نوعيات معينة من الأفلام والتقتير في الإنفاق على الإنتاج، كان كفيلًا بتثبيط أي إرادة. وفضلًا عن ذلك كانت العناصر الشابة المسيسة في مصر تعتبر المجال السينمائي عالمًا رأسماليا لا يهدف إلا للتسلية وصرف الأنظار عن الواقع. ومن

جهة أخرى كان الوعي السياسي لدى السينمائيين المصريين العاملين في تلك الفترة لا يتجاوز مجرد التعاطف مع المطالب الشعبية. فما كانوا يتصورون، أو ما كان يمكنهم أن يتصوروا أن يكون إنتاجهم سندًا لتحرر الشعب المصري ثقافيًّا. وأبو سيف واحد من هؤلاء المخرجين، ويعتبر أحد طلائعهم. ومن هنا ينبع الطابع الطوبوي لأفلامه ومفاهيمها البرجوازية الصغير”.

وأوضح الخياطي أن “أفلام أبوسيف تعتمد على تكوين المشاهد، بالأخص في ‘بداية ونهاية’ وعلى نطاق أقل في ‘القضية’. وهذا التكوين متواكب مع الموسيقى والأغاني خاصة في فيلمَي ‘الأسطى حسن’ و’لوعة الحب’ مثلًا. وتتميز أفلامه بقوة التأثير على العواطف من خلال الصورة والصوت وعن طريق التنسيق ‘الجدلي’ بين تلك الصور. ويجب ألا يغيب عن بالنا أننا هنا بصدد مخرج بدأ طريقه بالعمل في مجال المونتاج الذي يخلق الإيقاع في السينما. وإذا كانت أفلام أبوسيف مصابة ـ على غرار كل الأفلام العربية ـ بداء الإسراف في استخدام الكلم، إلا أن صورها ليست تابعًا خاضعًا للتقنية. فهذه الصور تحاكي الواقع لكي تتمكن تلك الواقعية التي يصفها المخرج بأنها اشتراكية، من تجسيد القوى الخفية النفسية أو الاجتماعية التي تعرقل ازدهار القدرات الفردية أو الجماعية الإيجابية الكامنة. وتجسد تلك الواقعية بعد ذلك الأهداف التي يسندها المخرج إلى التعبير السينمائي، ألا وهي: الترفيه والتثقيف والتوعية. أي إنها باختصار أهداف تربوية تتجنب إلقاء المواعظ وإسداء النصح”.

ومما ختم به الخياطي كتابه أن “أبوسيف يختلف عن المخرجين الآخرين؛ في كونه لا يفرض رؤيته للأداء بل يشير إلى الخطوط العامة ويتيح بذلك الفرصة للممثلين والممثلات لكي يقدموا خير عطائهم في خدمة مشروعه. وقد مثل فريد شوقي في فيلمَي ‘الأسطى حسن’ و’الفتوة’ خير أدواره. وبلغ عمر الشريف قمة أدائه كممثل في ‘بداية ونهاية’ بقدر يفوق حتى عمله مع مخرجين أميركيين. وأدى كلٌّ من شكري سرحان وتحية كاريوكا وشادية أدوارهم في نفس هذا الفيلم على خير وجه. فمن أين يتأتى ذلك وكيف؟”.

يجيب الخياطي عن هذا التساؤل بالقول “أولًا يتميز أبوسيف بأنه متابع دقيق للسلوكيات اليومية. ويتضح من نقاش أجريته معه أن لديه ذاكرة مصورة كبيرة، وقدرة فائقة على الانتقال من المعاني البسيطة إلى المعاني المركبة، وكفاءة حادة في مجال التمثيل.. وثانيا لم يحدث أبدًا أن سحقت شخصية أبوسيف أيّ ممثل. والفكرة الشائعة عن المخرج الذي يشخط ويشد شعر رأسه ولا يكف عن التلويح بذراعيه، لا تنطبق عليه. فهو هادئ إلى حد يبدو فيه وكأنه عاجز عن التأثر. وهو شديد الانفراد بنفسه، نادرًا ما يستخدم العين لمتابعة المشهد. وعندما لا تروق له اللقطة يقول للممثل “يا فلان، كان ذلك جيدًا هذه المرة، ولكن هل يمكنك أن تعيده مرة أخرى من فضلك”. وإذا أراد أن يبدي ملاحظة لأحد أفراد فريقه فإنه لا يقدم على ذلك أبدًا أمام الآخرين. ونظرًا إلى أنه يدرك الحساسيات فهو ينتحي بالشخص جانبًا ويبدي له ملاحظته دون أن يرفع صوته أبدًا. وهذا المسلك يشعر الممثلين بالارتياح ويدفعهم إلى رفض التصوير إذا لم يكن ذلك في حضوره”.