كاتبة تونسية تكشف أسرار الفن بالفلسفة

تواصل الكاتبة والأكاديمية التونسية أم الزين بنشيخة المسكيني مشروعها الفكري في الحفر في فلسفة الجمال مستنطقة إياه وكاشفة لطرق تشكله وتغيره وتحوله، علاوة على علاقاته المتسقة والمضطربة مع الكثير من العناصر الأخرى مثل المقدس، وهذا ما تدرسه بدقة في كتابها "تحرير المحسوس: لمسات في الجماليات المعاصرة".

للحواس تاريخها الخاص، مثلما ثمة تاريخ للعقل وتاريخ للجنون وتاريخ للجنس وتاريخ للسجن، ثمة تاريخ للحواس؛ لأن الصمت يفكر في صمت، ولأن للغياب الحق في كتابة تاريخ غيابه، وذلك وفقا للروائية والباحثة التونسية في فلسفة الجمال أمُّ الزين بنشيخة المسكيني في كتابها “تحرير المحسوس: لمسات في الجماليات المعاصرة” الذي ينطلق من سؤال محوري يتمثل في: فيمَ تفكر الحواس عند المحدثين؟

تسعى المسكيني في فصول كتابها لاختراق خطوط الصمت الثاوية في تجاعيد الأسئلة التي تؤجِّجها الحواس: فيمَ تفكر الحواسُّ؟ وهل تفكر على طريقة الكوجيطو؟ هل ثمة كوجيطو خاص بالحواس أم أن حواس المحسوس متحررة من كل أشكال الكوجيطو: كوجيطو التأملات أو كوجيطو التأويلات أو كوجيطو المكبوتات؟ كوجيطو الحواس هل هو كوجيطو مجروح أم كوجيطو في صحة جيِّدة؟

الفلسفة والفن

يتوزع الكتاب، الصادر عن مؤسسة هنداوي، على ثلاثة أقسام: ينطلق أولا من الإنسان الإستطيقي الذي وُلد في براديغم الإستطيقا بما هي علم بالمحسوس بدءًا ببومغارتن مرورا بمفهوم الحس المشترك لكانط وصولًا إلى “ثورة الإحساس” عند شيلر. ثم يرتحل ثانيا نحو شكل من كوجيطو الحواس مثلما تحرره لغة الجسد على مسرح القساوة لأرتو أو كما تفكر به اللوحة في فن الرسم “ماغريت أو فيلاسكاز أو فان غوغ أو ماني أو دالي”، كي يصل في قسم ثالث إلى تجارب ديمقراطية المحسوس كما تظهر في ضرب من الألفة مع العالم “غادمار” أو مع عوالم نلسن غودمان الواقعية أو بمنطقه الخاص “لدى دولوز من خلال لوحات فرنسيس بيكون” أو بتوزيع عادل له “مع جاك رنسيار ولحم الكلمات” أو بجعل الفن متاحًا للفقراء “مع لوحات من الفن الحديث مع موريليو أو مع غويا أو مع بيكاسو”.

تؤكد المسكيني أن “الفن يفكر في صمت مهيب. لكن الفلسفة وحدها استطاعت أن تهتك سر هذا الصمت وأن تكتبه. إن صمت الحواس لا يعاني من العزلة. إنه صمت مثقل بكتل من الفلسفة، بل هو مثقل بكتل من لحم الفلسفة وشهوة الفكر إلى ملامسة الألوان والأشكال وتجاعيد النصوص الفنية”.

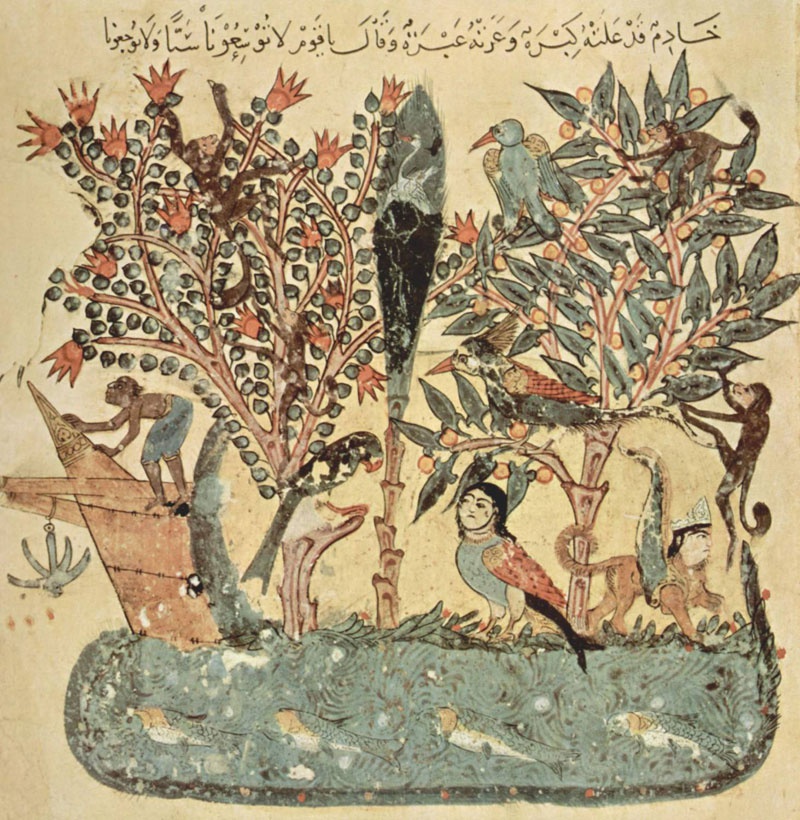

وتقول “ربما يحق لنا أن نتكلم في نوع من التصنيف النيتشوي عن تاريخ تراجيدي وتاريخ نظري للحواس. ونحن نقصد هنا بالأول الخط الذي ينطلق من التراجيديا اليونانية ويمرّ عبر تجارب عميقة في تراث الشعر والنثر العربي كي يصل إلى أهم ما حدث في حقل الفنون الحديثة والمعاصرة. وهو تاريخ تراوح بين أحاسيس الآلهة كما صورتها إلياذة هوميروس ونشوة ديونيزوس وخمريات أبي نواس وغزليات امرئ القيس وليالي الإمتاع والمؤانسة لأبي حيَّان، وشطحات المتصوفة حيث يتحد لديهم الحسُّ البشري بالعقل الإلهي، وعذابات جحيم دانتي وألف ليلة وليلة لشهرزاد”.

وتوضح “نقصد بالتاريخ النظري للحواس مواقف الفلاسفة منها منذ محاورة تيتاتوس لأفلاطون مرورا بأرسطو ومن بعده إلى هوبز ولوك وهيوم وبوركا ثم كانط ونيتشه وأخيرًا فلاسفة الحس المشترك. نكتفي هنا بالتذكير فقط بأهم المحطات الفلسفية في تاريخ الحواس: أفلاطون على لسان تيتاتوس يقر بأن ‘العلم إحساس‘، أرسطو في كتاب التحليلات الثانية يكتب ‘من فقد حسًّا فقد علمًا‘. مع هوبز ‘إن الفكرة هي دوما فكرة ملموسة‘. مع ديكارت ‘الحواس تخدعنا ولا يمكن أن نطمئن إلى من يخدعنا ولو مرة واحدة‘، أما كانط فهو يقر ‘أن الحواس لا تخطئ لأنها لا تحكم‘، لكنه رغم ذلك يعتبر أن ‘الحسَّ المشترك‘ هو الاسم الآخر لملكة الحكم على الجميل”.

وتلفت المسكيني إلى أن ثمة طفرة للمحسوس وراء حقبة الحداثة الجمالية، وثمة اعتراف بحق الحواس في أن تفكِّر وتتخيل وتجسد وتؤول، لا يمكن أن نفهم ما يحدث اليوم في الوعي الجمالي الحالي دون المرور بمسرح القساوة لأرتو وبأحذية فان غوغ وغليون ماغريت ولوحة اغتيال ماكسيمليان لماني وأعمى بيكاسو وساعات دالي وتشويهات بيكون، ولا يمكن أن نمر إلى أنظمة الفن داخل الفن المعاصر دون العبور بالأسود والسطح لفوكو والخطاب والشكل لليوتار والحقيقة في فن الرسم لدريدا والعين والفكر لمارلوبونتي ومنطق الإحساس لدولوز و”الجسد” لنانسي و”الاشتراك في المحسوس” لرنسيار.

لن نعبر بيسرٍ إلى كوجيطو الحواس دون أن نقف قبالة لوحات الاغتيال “غويا وماني..” ولوحات الفقراء والمهمشين “ماريليو وبيكاسو” وكرونوس الذي يلتهم أبناءه وتنصيبات في انتظار الحافلة ووجه المدينة الذي يشبه سوق الخردة في تنصيبات تلتقط العصر المابعد الكولونيالي لعالم دخل الدائرة منذ قرن ولم يعد بوسعه أن يخرج منها إلى أي مكان. هذا الكتاب يطمح إلى إعادة المرور بتاريخ الحداثة الذي لم يُكتب كفاية من وجهة نظر أحداث الصمت والغياب والغير. منذ صمت المسرح عن حكي القصص “أرتو” إلى صمت اللوحة عن تمثيل الواقع (فوكو ودولوز) وصولًا إلى صمت العيون “دريدا” عن قول ما قيل دومًا في لغة مركزية اللوغوس الغربي منذ أفلاطون إلى بول ريكور.

الفن والمقدس هي مسألة حارقة كما أن علاقتهما كانت ومازالت إشكالية غامضة تحمل في طياتها ثنائيات خفية

توضح المسكيني أن صلة الفلسفة بالفن هي على حد عبارات متوترة لباديو “صلة مصابة منذ فجر الزمان بعارض ما؛ ذاك الذي ينتج عن تذبذبٍ ما وخفقان”. لذلك نجد أنفسنا أمام مجاز لاكان الذي أورده باديو نفسه حول التوتر بين المرأة الهستيرية ومعلمها. تقول المرأة “إن الحقيقة تتكلم عبر فمي، أنا أوجد هناك، وأنت تعلم، قل لي من أكون أنا”.

أما المعلم فلن ينال إعجاب هذه المرأة مهما اجتهد في الإجابة. وذاك هو حال الفلسفة مع الفن. إنها تنهزم دومًا لأنها لا تستطيع أن تعيّن ماهية الفن. فتراها أحيانًا تطرده من بيتها وأخرى تكتفي بعبادته. يعبر باديو عن ذلك “كذلك الفن هو بعد دائم هنا، يوجه للمفكر السؤال الأخرس البراق عن هويته، وإن كان بقدرته الدائمة على الابتكار، بتحوّله، هو يعلن عن خيبته من كل ما ينطق به الفيلسوف”، خيبة أمل إذن تلك التي يخرج بها الفن من علاقته بالفلسفة، حيث يبقى الفيلسوف دائمًا معلقًا بين العبادة والرقابة.

وبعد عرض المسكيني لملامح العلاقة الممكنة بين الفن والدين من خلال مؤلفات الفيلسوف الألماني المعاصر هانس جورج غادامار. خرجت بعدة نقاط منها: أولها ليس ثمة من توتر بين الفني والديني إلا داخل منظور أحادي لا يزال يعتقد في إمكانية موضعة التجارب الإنسانية وتحويلها إلى أشياء يمكن إخضاعها إلى منهج محدد سلفًا. إن التجربة البشرية في كل أبعادها هي تجربة لغوية في جوهرها وهي بالتالي حقل هرمينوطيقي مفتوح على معانٍ غير قابلة للاستنفاد أبدًا. وهذا يعني أنه خارج نموذج الحقيقة العلمية ثمة نموذج مغاير لحقيقة تأويلية هي الحقيقة في العلوم الإنسانية.

ثانيا استعادة العلاقة الأصيلة بين الفني والديني مثلما وُلدت في لغة اليونان حيث كان الشاعر هو الوسيط بين لغة الآلهة ولغة البشر وذلك كما كتبته تراجيديا هوميروس. ثالثا اعتبار النصِّ الديني وعدًا يجعل منه نصًّا مفتوحًا على التأويل ما دامت كل الهرمينوطيقا إنما هي في جوهرها وعد بمعانٍ جديدة يحررها المؤَوِّلون من نصوص تحجَّرت وتراكمت عليها حجب التقليد والأحكام المسبقة.

إشكالية الفن والمقدس

تنبه المسكيني إلى جملة من المغالطات الكامنة في النسيج الحميم لسياسة الحقيقة الخاصة بمسألة التفكير بثنائية الفن والمقدِّس، وتشير إلى أربع مغالطات: أولها إن استمرار التفكير بعلاقة الفن بالمقدَّس في حدود هذه الثنائية التي تفترض دومًا شكلًا من الصدام بين حرية الإبداع وقداسة الاتباع، والتي تؤدِّي دومًا إلى القول بالمس بالمقدسات، هي ثنائية أيديولوجية من أصل ديني قائمة في جوهرها على تحريم الصور. وعلينا هنا أن نذكر بأن تحريم الصور هو عقيدة يهودية نابعة من الوصية الثانية من الكتاب المقدس القائلة بتحريم الوثنية وبعدم اتخاذ آلهة من دون الإله الواحد.

وثانيها إن مسألة تحريم الصور في الإسلام هي نفسها موضع نقاش وخصومة، ليس ثمة نصٌّ شرعي صريح يحرم الصور في معنى الصور الفنية. وعلينا هنا أن نذكر فقط بالآية الوحيدة من سورة المائدة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ”، والمقصود هنا ليس تحريم الصورة بل تحريم التصاوير في معنى التماثيل والأصنام، وذلك في سياق دقيق هو سياق تحريم تعدد الآلهة وتحرير النَّاس من الوثنية.

وثالثا ليس ثمة وراء الخوف على المقدَّس من الفن خوفًا على المسِّ من حرمة الدِّين بل ثمة سياسات وأجندات وثمة خوف على العروش التي تزين واجهات الطغاة بالآيات الحكيمات، إن الخلط بين السياسة والدِّين وبين دور العبادة ومواقع السياسة هو الذي يجعل من علاقة الفن بالمقدَّسات علاقة متوترة. وعلينا التنبيه هنا إلى ضرورة طرح الأسئلة المناسبة في المواضع المناسبة: أين يبدأ المقدَّس وأين تنتهي السياسة؟ وأين يبدأ الخيال وأين ينتهي المخيال؟ من يدافع عن المقدَّس ومن وراء أي حزب سياسي يفعل ذلك؟ كلما أخطأنا هذه الأسئلة انزلقنا في متاهات أيديولوجية لا تفكر. ورابعا إن الفن الحقيقي لا يمس من المقدَّسات بل هو يخلق طرقا رمزية للارتباط به بتهذيب ذائقة البشر والتأليف بالتخييل والحلم بين قلوبهم، لا يسيء الفن إلى أي شيء جميل وقادر على بناء الألفة والإمتاع والمؤانسة بين النَّاس، فالفن الحقيقي لا يسيء إلَّا إلى أشكال استعباد الناس والسَّطو على حريَّاتهم وحقهم في الحلم بعالم أفضل، إن من يدنِّس المقدَّس ليس الفن بل السياسة التي تسطو عليه وتنفرد به وتوظفه لغايات أيديولوجية، في حين أن الفن لا أيديولوجيا له لأنه حارس الحلم والحرية. وبدلا عن النظر إلى حرية الإبداع بعين الريبة والتجريم علينا أن نحرِّر المقدس من مكر السياسات ومن ضجيج الأحزاب ومن فوضى المشعوذين والدعاة.

وتؤكد أن الفن والمقدَّس هي مسألة حارقة، وما أكثر حرائقنا هذه الأيام! مسألة مات من أجلها من مات واضطهد من اضطهد وسُجن من سُجن وبعضهم تجري محاكمتهم اليوم تحت راية هذه المسألة. تُرى ماذا تخبئ واو العطف التي تحدق بنا ها هنا حينما تندس بين الفن والمقدَّس؟ يبدو أن هذه الحكاية لا تنبئ بأي عطف ولا شفقة. بل ثمة صدام ومعارك أحيانًا دموية. وثمة ضحايا اختلفت هوياتهم الثقافية والسياسية من اليسار إلى السلفية.

ولعل من قبيل اللياقة الفكرية أن نذكر بادئ الأمر ببعض من وقع اضطهادهم تحت راية هذه الواو الخبيثة التي تجمع بين الفن والمقدَّس تحت رايات سياسية تسيء إلى المقدَّس وإلى الفن معًا: أسماء من قبيل الشاعر المشهور بشار بن برد، قديمًا، والرسَّام الفلسطيني ناجي العلي الذي وقع قتله، والشُّعراء مظفر نواب وسميح القاسم ومحمود درويش الذين اضطُهدوا وسُجنوا، وأسماء من قبيل محمد بن ذيب الشَّاعر القطري الذي حكم عليه بالسجن المؤبَّد من أجل قصيدة مدح للثورة التونسية، والشَّاعرة الكويتية ميسون السويدان التي وقع تكفيرها لجملة في قصيدة تقول: “تُهت في شوارع مكة أبحث عن الله فلم أجده في الحرم”. ولا ننسى أبدًا من مات تحت راية حماية المقدسات ولا من سُجن ولا من قضى نحبه إثر إضرابات جوع في سجون دول صارت تسمّي نفسها حامية للحمى وللدِّين. ولا يهمُّ حينئذٍ الراية التي مات من أجلها أيّ من هؤلاء سواء كان من السلفيين أو من الحداثيين. فالموت واحد لا هو سلفي ولا هو علماني.

وتضيف “علينا إذن أن نتكلم ها هنا وفي أذهاننا نوعان من الشهداء: شهداء المقدس وشهداء الفن. والثقافة العربية بقيت منذ زمن مقطعة بين ضحايا يموتون من أجل حماية المقدَّسات وهم طيف من الإسلاميين يصنفون تحت عنوان السلفيين، وضحايا يحاكمون ويسجنون من أجل الإبداع الفني ويجري تصنيفهم تحت تهم مغرضة مختلفة العناوين فهم الحداثيون والفرنكفونيون والليبيراليون وشراذم اليسار والكفرة بدينهم وبملتهم .إن إشكالية الفن والمقدس إشكالية غامضة تحمل في طياتها ثنائيات خفية من نفس العائلة المفهومية تتشابك معها أحيانًا وتتواطأ أحيانًا أخرى على نحو مريب. وذلك من قبيل المدنس والمقدس والحرام والحلال والمؤمن والملحد والهووي والكوني والأصولي والعلماني.. إلخ.