قصائد الصعاليك نشيد جسد صحراوي هزيل

ما تزال أشعار من لقبوا بـ"الصعاليك" من القصائد المؤسسة في الشعر العربي، وما تزال تثير التساؤل وتحفز على البحث عن ملامح تميزها وخلودها على مر القرون، وآخر هذه البحوث ما قامت به الأكاديمية غيثاء قادرة حول ظاهرة الجسد وأثره في أشعار الصعاليك.

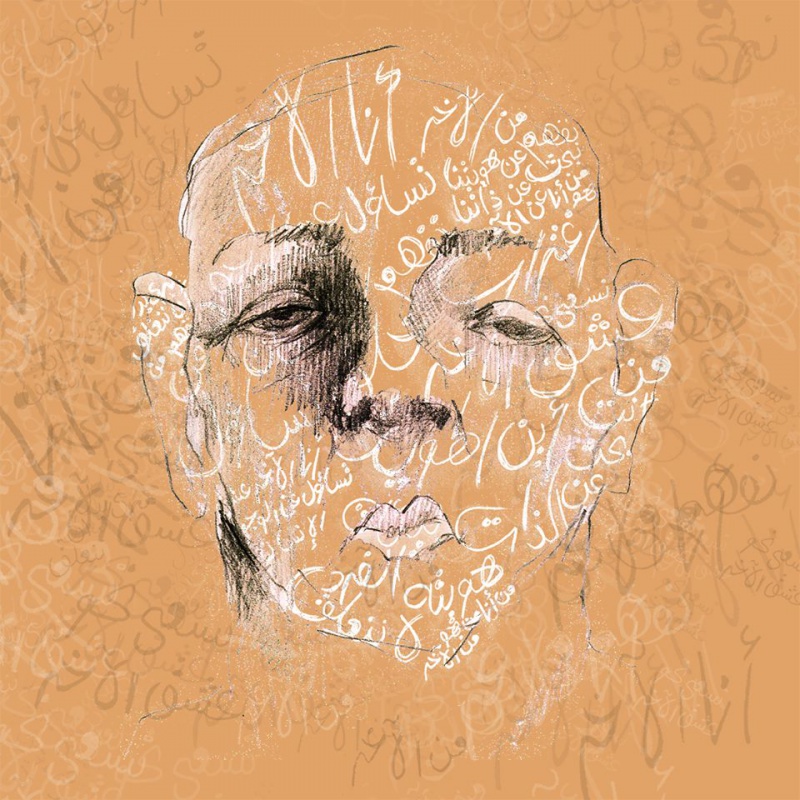

تتطلب سيرورة الحياة منا نحن البشر النظر إلى الجسد يوما تلو الآخر، وترقب ما يطرأ عليه من تغيرات وتبدلات، بوصفه مخزن الحس والرغبة، ومجسدا لعنوان الإرادة المختزنة في طيات النفس تجسيدا فعليا. فداخل الرأس ووراء الأذرع والعينين يختبئ عالم عميق المكنونات، ينضح بغزير المشاعر ونوازع الإبداع، إنها النفس؛ الوجه الآخر المكمل للوجه المنظور الجسد.

انطلاقا من هذه الرؤية ومن خلال المنهجين النفسي والاجتماعي تحلل الباحثة والأكاديمية غيثاء قادرة نصوصا شعرية للشعراء الصعاليك أمثال حاجز الأزدي، وقيس بن الحدادية، وأبي الطحان القيني، السليك بن السليكة، وتأبط شرا، والشنفرى الأزدي وعروة بن الورد.. وغيرهم. تلك النصوص التي عكست الواقع الاجتماعي والذاتي، الذي افتقر إلى العدالة والمساواة، وطغت عليه الطبقية، هذا الواقع الذي دفع الصعلوك إلى البحث عن جسده المنفي وعن نفسه التائهة في رحاب صحراء مترامية الأطراف، وسط عدم ممثل بالفقر والألم. حيث تكشف النقاب عن مفهوم اللغة الجسدية والعلاقة بين الجسد والنفس في أشعار هذه الفئة “الصعاليك”.

ترى الباحثة في كتابها “لغة الجسد في أشعار الصعاليك.. تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد” أن “أشعار الصعاليك عبرت عن هذه الحقيقة المرة، مجسدة لغتهم النفسية والجسدية في أناشيد صادقة وأمينة، تنبعث من نفس عانت من الشقاء وجسد عانى من الحرمان، من ظلم اجتماعي طافح، وازدراء لهذه الفئة وضيعة النسب، الخليعة، سوداء البشرة، المحرومة من انتمائها”.

وعبرت أشعارهم عن خروجهم على الأنظمة وإيمانهم بأنهم يمثلون الأصالة، ولهم الحق في حياة كريمة حرة، لا فقر فيها ولا عوز. كانت أجسادهم مقبرة نفوسهم وصدى آلام الفقر والغربة والتلاشي، رغم انتفاضة النفس ـ بعض الشيء ـ على لعنات الدهر، بدافع من الإرادة والتحدي، ممثلين في لغة الجسد الفاعل. فقد حاول الصعاليك النهوض بأجسادهم تعويضا عن إحباط النفوس، في أصوات إيمائية حينا، وصاخبة حينا آخر، محاولين التخلص من بؤرة العذاب ومستنقع الفناء، محملين بروح الثأر والتحدي.

الجسد المحروم

أشعار الصعاليك جسدت لغتهم النفسية والجسدية في أناشيد صادقة وأمينة تنبعث من نفس عانت من الشقاء وجسد محروم

أشعار الصعاليك جسدت لغتهم النفسية والجسدية في أناشيد صادقة وأمينة تنبعث من نفس عانت من الشقاء وجسد محروموتضيف أن “هؤلاء الصعاليك هم الفئة التي عاشت القيد في طفولتها وشبابها، وإذا كان الإنسان بطبيعته يسعى إلى الحرية منذ ولادته، فهل يرضى الصعلوك ابن الصحراء الفسيحة والمقفرة والجرداء الصلبة، والناشئ على تقاليد قوية كونت منه شخصية لها سماتها المميزة، أن يعيش مكبلا مسحوق الإرادة والشخصية، يمارس عليه الظلم، ويذل في العبودية، ويقهر ويقمع في الغربة والتغريب. وانطلاقا من ذلك الموقف المحمل برفض الظلم والتمرد على السلب الطبقي، والسعي إلى إثبات الذات من أجل الوجود والإنسانية، وانطلاقا من إيلاء الجسد الأهمية الأبرز في حس الوجود الذي حرم منه الصعاليك، ورغبة ملحة في دراسة الأشعار التي صورت واقع الصعاليك، وموقف الجسد، والنفس من هذا الواقع كان اختياري لموضوع هذه الدراسة، كونه لم يلق العناية في الدراسات التي بحثت في التراث الشعري القديم وتلك التي عرضت لشعر الصعاليك”.

وحول لغة الجسد المحروم وأثر النفس فيه ميزت الباحثة بين طائفتين من الصعاليك، الأولى: عانت من الحرمان وهي راضية النفس، بعد أن رضيت بالوضع الاجتماعي الذليل المفروض عليها، وقبلت بحكم الطبيعة القاسي من شظف العيش وقسوة الفقر، ويعود هذا الرضا إلى ضعف في النفس أو ضعف في الجسد، أو ضعف في النفس والجسد معا.

أما الطائفة الأخرى فهي تلك التي رفضت ذلك الوضع الاجتماعي وثارت عليه بكل ما أوتيت من قوة نفسية وجسدية، واتخذت من قوة الجسد وسيلة تشق بها طريقها في الحياة لتحقق لذاتها قدرا أكبر من العيش الكريم. وهكذا فالصعاليك نوعان أحدهما ذليل يرضى بالزهيد، والثاني ثائر يتفاخر بجوعه وبصبره على الجوع، ويتزعم الطائفة الثانية في قوة النفس الحاكية لغة الجسد القوي؛ الشنفرى الأزدي في لاميته التي نسمع فيها أول نشيد لجسد صحراوي هزيل، في صورة ملونة بألوان العذاب والحرمان، تتخلله إيقاعات حزينة تقرع الأذان في جلجلتها، عبر لوحة يستحضر فيها الشنفرى كل حالات الفقر والجوع المترافقة مع عزة نفس وكبرياء وإرادة وصبر.

يقول الشنفرى “وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت/ خيوطة ماري تغار وتفتل / وأغدو على القوت الزهيد كما غدا / أزلّ تهاداه التنائف أطحل / غدا طاويا يعارض الريح هافيا / يخوت بأذناب الشعاب ويعسل/ فلما لواه القوت من حيث أمه / دعـا فأجابته نظائر نحل/ مهللة شيب الوجوه كأنها / قداح بأيدي ياسر تتقلقل”.

يعاني الشاعر جوعا مستمرا قاد جسده إلى الهزال، الذي يحكي لغة الفقد والحاجة في صوت صامت، في الآن الذي تحاول فيه النفس صرف الانتباه عنه، وعن نتائجه، عبر محاولة التناسي والتجاهل وإغماض الجوع وعصب البطن، في صورة يعلو فيها صوت النفس المكابرة الصابرة، الصوت الذي يخبو حين تتفاقم الأزمة ويعلو حينا آخر. إنه أثر الجسد غير المؤثر في النفس، فهو جسد طاوي الأمعاء، محتمل قسوة الجوع، حتى تبدو أمعاؤه حبالا مفتولة جفافا “وأطوي على الخمص"، في صورة تقريرية يبلغ فيها صوت الجوع مداه، آن انفتال الأمعاء وطي البطن، وتغلب على المشهد لغة الكبرياء والمفاخرة وعزة النفس في صوت صادح، فقد لا يكون الجوع ناجما عن عدم إنما عن إيثار وإيمان بمبدأ المساواة وبالذات الإنسانية الحرة.

وتقول الباحثة إن عروة بن الورد عانى أيضا من الجوع وهزال الجسد، وإن لم يكن من الفقراء في قبيلته، إذ ولدت أعراف القبيلة لديه ردة فعل قادته إلى صحراء المشردين للالتحام بهم، ففي أبيات له نسمع صوت الهزال مبحوحا، إذ نتحسس عمقه وأثره وأصداءه، رغم إرادته القوية لتحقيق الوجود، في قوله "إني امرؤ عافي إنائي شركة / وأنت امرؤ عافي إنائك واحد/ أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى/ بوجهي شحوب الحق والحق جاهد/ أقسم جسمي في جسوم كثيرة/ وأحسو قراح الماء والماء بارد".

◙ أشعار الصعاليك عبرت عن خروجهم على الأنظمة وإيمانهم بأنهم يمثلون الأصالة، ولهم الحق في حياة كريمة حرة، لا فقر فيها ولا عوز

نستطيع الوقوف مليا عند المصير المأساوي لجسد عروة، والذي تحيطه عزة نفس وكبرياء لا يخلوان من حرمان قاس. ففي قراءة متأنية للأبيات يتأكد لنا أن مشهد الجسد المرئي ما هو إلا علامات صراع في الحياة، أو تجسيد للتفاعل بين النفس والجسد، حيث انتصرت النفس على الجسد بعد تأثرها به.

ويجسد عروة بن الورد أيضا حياة الذل والمهانة في فقره، إذ يرى عذاب الجسد في الفقر، وعذاب النفس في الذل، ويرى أن الموت أهون من ذلك بكثير، من ذلك قوله “إذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح / عليه ولم تعطف عليه أقاربه / فللموت خير للفتى من حياته / فقيرا ومن مولى تدب عقاربه”.

وتلفت الباحثة إلى أنه في جولة بين نصوص تبين رؤية الجسد الأسير، وسماع صوته المعذب ولغته الصادرة من أعماق رافضة للذل والعبودية، مستكينة لهما مرغمة. وها هي صرخة من أعماق جسد أسير تدعو إلى الحرية، والبعد عن القيود، في نص لقيس بن الحدادية، قاله في قصيدة له يمدح فيها عدي بن نوفل، داعيا إلى فك أسره "دعوت عديا والكبول تكبني/ ألا يا عدي يا عدي بن نوفل/ دعوت عديا والمنايا شوارع / ألا يا عدي للأسير المكبل / فما البحر يجري بالسفين إذا غدا / بأجود سيبا منه في كل محفل / تداركت أصحاب الحظيرة بعدما / أصابهم منا حريق المحلل / وأتبعت بين المشعرين سقاية / لحجاج بيت الله أكرم منهل".

تكاد أجراس القيود والأكبال، التي تقيد جسد الشاعر أن تصل إلى مسامعنا، ونكاد نشعر بالنفس المناجية بحرقة وألم كبيرين للخلاص، من يدفع عنها العذاب "دعوت عديا والكبول تكبني"، يختصر الكلام التصويري عذاب الجسد وأثره في النفس، فبلغة غريقة، من أعماق نفس معذبة ينادي "عديا" يرجاه أن يغيثه؛ ليخلصه من آهات وأوجاع مريرة، آهات سببها جسد آخر، ويخلصه منها جسد ثان، إنه الأمل في النجاة "عدي"، الأمل في تخفيف الأثقال عن كاهل الجسد حتى لا يسقط أرضا والأمل في الوقوف ثانية بعد نيل الحرية.

وتشير إلى نص لأبي خراش الهذلي مبينة أنه “في تصوير بالغ الأثر باعث على القهر، يعكس أبوخراش الهذلي آثار الجوع المدمرة في نفسه وجسده المقهورين جراء الحرمان المعيش، إذ يقول "إذا ابتلت الأقدام والتف تحتها / غثاء كأجواز المقرنة الدهم / ونعل كأشلاء السماني نبذتها / خلاف ندى من آخر الليل أورهم".

تتضح من خلال النص فاعلية الدهر المجتمعي القاهر في عملية التشتت الجسدي والقهر النفسي من خلال صورة الجسد المعاني، ونتمكن من تلمس مشاعر القهر والظلم الناجمة عن الطبقية، فقد تجرع الشاعر طعم المرارة حين صرخ جسده مقهورا محروما، بعد أن جرى خلف الفريسة إغماضا للجوع وإسكاته.

إرادة قوية

الشعراء الصعاليك نوعان أحدهما ذليل يرضى بالزهيد والواقع والثاني ثائر يتفاخر بجوعه وبصبره على الجوع وتمرده

الشعراء الصعاليك نوعان أحدهما ذليل يرضى بالزهيد والواقع والثاني ثائر يتفاخر بجوعه وبصبره على الجوع وتمردهتؤكد الباحثة أن هؤلاء الشعراء قابلوا شمولية الواقع السلبي بإرادة نفسية قوية ترجمها الجسد فعلا وسلوكا متمردا حينا وساكنا حينا آخر. لقد اهتموا بتلبية حاجات الجسد أولا، والنفس ثانيا، لأنهم آمنوا بالجسد وجودا وكيانا موجودا، فهو مطية النفس ومترجمها، وقد جاءت لغة الجسد في فقده حاجاته أولا ثم في تلبية الحاجات التي تمكنه من الحياة والوجود لمصارعة القهر النفسي.

وتخلص إلى أن الصعاليك كانوا نموذجا لخروج الفرد عن حمية الجماعة، أنموذجا محروما من طاقات الوجود ومستسلما، في بعض الأحايين، لقدر أعمى، عانى التمزق النفسي، وصرخ مزمجرا رافضا المستحيل، فجاءت صيحاته، صيحات مقهورة يعلم أن لا خلاص إلا بالإرادة، ومن هنا كانت لغة الجسد النابعة من أسى النفس وذلها. ومقطعاتهم وقصائدهم القصيرة، تظهر انفعالاتهم النفسية، العائدة إلى ضيق أنفاسهم، وصدورهم الملأى بالهموم والآلام، فكان همهم الوحيد إفراغ ما يعتري النفس من مشاعر تحكي التشرد والتوتر، لذا تقل القصائد الطوال لديهم، بل تندر، كلامية الشنفرى، وقافية تأبط شرا، وغالبا ما كنا نحس في مقطعاتهم سرعة الأداء والارتجال السريع، والإسراع في تفريغ انفعالاتهم، لإراحة ذواتهم المعذبة، وتهدئة نفوسهم، لذا شاع الغريب في شعرهم، وكثرت ألفاظ البداوة العصية على الفهم.

يذكر أن الكتاب جاء في تمهيد وأربعة فصول، أوضح التمهيد أهمية الجسد في حياة الكائن الحي، من خلال تمظهر المعطيات المعنوية في ماديات، واحتلالها حيزا من الفراغ، ويقف على آراء الفلاسفة الإغريق واليونان والمسلمين في حقيقة النفس والجسد، ويعرض الفصل الأول لغة الجسد المحروم من حس الوجود، وأثر هذه اللغة في النفس، من خلال لغة الجسد المحاط بسياج شائك من غوائل الفقر والحرمان.

ويعالج الفصل الثاني لغة الجسد الفاني وأثره في النفس، من خلال مبحثين، الأول لغة الجسد المهدد بالفناء عبر عوامل عدة أهمها: الهرم، والعلة، والتهديد والوعيد، والثاني لغة الجسد المفني أو الآيل إلى الفناء، وقد أظهرت اللغة في صور التلاشي العضوي، والتلاشي في إثر المواجهة والقتال، ثم التلاشي عبر المطاردة والإغارة. وتوقف الفصل الثالث عند لغة الجسد الفاعل وأثره في النفس، حيث تبين محاكاة الصعاليك واقع الظلم والاضطهاد محاكاة فعلية حركية حينا وإيمائية حينا آخر. أما الفصل الرابع فيدرس الجسد الجميل، ولغته عميقة الأثر في النفس، ويبين أن لجوء الصعاليك إلى أحضان الجمال مادة ومعنى كان هربا من قبح الوجود.