في أعماق القصيدة هناك علاقة بين الموسيقى والجماليات والأفكار

تتجلى في كتابات ورؤى وأفكار الشاعر النقدية روح الشعرية المسكونة بالجمال والشفافية، لتختلف كليا عن القراءات النقدية الأكاديمية التي غالبا ما يحكمها جفاف المدارس النقدية التنظيرية، فهو يقرأ منتشيا بتوهج المخيلة وقدرتها على التقاط المهمش والمسكوت عنه في الكتابة الشعرية وعلاقة الشاعر بعمقه الذاتي ومحيطه الطبيعي والإنساني، ومن ثم تتكشف أمامه حقيقة خلق الصور والرؤى والأفكار.

أبدعت قراءات الكثير من الشعراء مثل صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي وأدونيس وأنسي الحاج ومحمد بنيس وفوزي كريم ورفعت سلام وحلمي سالم وغيرهم لتجارب شعرية عربية قديمة وحديثة، أو تجارب لشعراء عالميين كبار حققت فرادة فنية وجمالية.

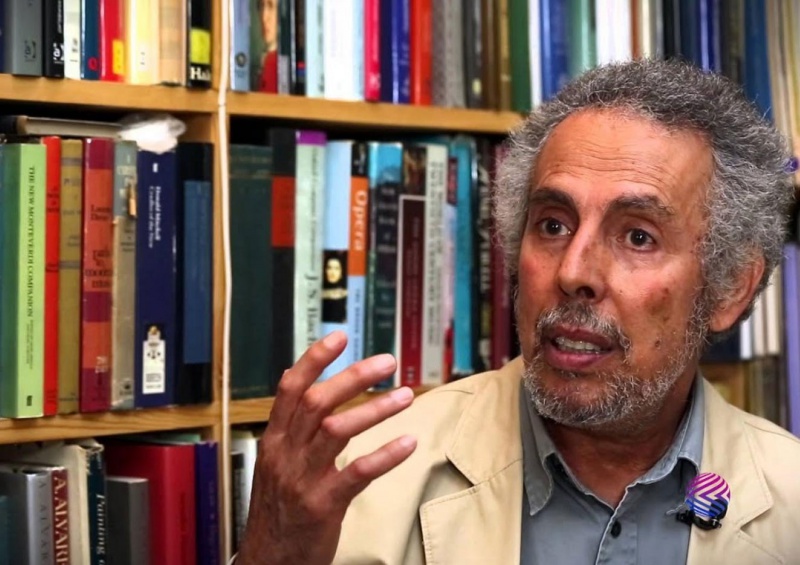

في ضوء ذلك تأتي قراءات الشاعر والناقد والتشكيلي العراقي فوزي كريم ورؤاه المتميزة وتبصره الآسر حول ما أطلق عليه القصيدة المفكرة في كتابه “القلب المفكر ـ القصيدة تغني ولكنها تفكر أيضا” الصادر عن منشورات المتوسط، والذي يبحر فيه إلى أعماق القصيدة العربية والعالمية عبر شعرائها الكبار ليضيء رؤيته حول القصيدة المفكرة.

يهدف كريم إلى “المتعة بالقصيدة المفكرة، والقلب المفكر الذي وراءها، في وجه القصيدة التي تخرج من محض عبث، أو جد لغوي، ذهني تحت راية مسميات عديدة”. ويقول “هنا أحاول متابعة متأملة في طبيعة الشاعر، وفاعليته الإبداعية، أقرأ القصيدة التي تنصرف للغناء وحده، القصيدة التي تنصرف للعواطف وحدها، أو حتى للغة وحدها، دون فرط حماس. ولكني أقرأ القصيدة المفكرة، وكأنني أشترك في كتابتها. وأكتب القصيدة المفكرة وكأنها تصدر عن أكثر من شاعر. وحين أكتب القصيدة، فأنا أفكر ضمنا، ولكن؛ لن يكون تفكيري مجردا؛ لأن التجريد يقتصر على الرياضيات والمنطق. إنما تفكيري حي، يصدر عن كياني الجسدي والروحي”.

القصيدة والفكرة

يشير الشاعر إلى أن أبرز دوافع إنجازه هذا الكتاب هو فقر القصيدة العربية القديمة، والنسبة الكبرى من النتاج الشعري الحديث والمعاصر، في هذا التطلع الفكري داخل حمى العواطف القلبية، هناك ما يشبه تقديسا للمهارة، وبلاغة اللفظ والتطهر من لحظة التأمل الفلسفي.

ويبين أن أية مقارنة بين نصوص الشعر العالمي في مراحله المبكرة (من شعر يوناني وروماني وهندي وصيني)، والشعر العربي الجاهلي، وأية مقارنة بين الشعر العالمي في مرحلة ازدهار الحضارة الإسلامية (شيرازي، ورومي، وعمر الخيام) والشعر العربي المجايل، ستكشف عن الفارق بين المسعى العالمي إلى القصيدة المفكرة ومسعى القصيدة العربية إلى المهارة والنزعة البلاغية والعناية بالشكل. وسيكشف عن استحالة تأثرها بإضاءة الطرف العالمي، حتى لو اطلعت عليه، مع أنها مصونة منه، ومتعالية عليه.

يسذكر كريم إريك هيلر الذي يكتب في كتابه “العقل غير الموروث”: قد تكون الأفكار مهملة؛ لأنها غير وثيقة الصلة بالإدراك الجمالي، أو النقدي. إذا كانت أفكار دانتي هي أفكار توما الإكويني، فستظل أفكارا لدانتي؛ لا بسبب فضيلة الاستيعاب والتطابق الخيالي فقط، وبالتأكيد ليس بفعل توظيف المعادل العاطفي. إنها أفكار دانتي، التي أعاد ولادتها في داخله ـ شعريا. لأن الشعر ليس رداء يلبس حول الفكر، ولا هو انعكاسه الجمالي الظليل. الشعر ضرب معين من الفكر، مرتاب بأمره؛ لأنه يحيا زمنا، يفصل الفكر عن الشعر بصورة قاطعة.

إذا ما حدث هذا، فإن مشكلة الفكر والشعر تأخذ مظهرا جديدا تماما. فسعيد الشاعر الذي تقتصر وظيفته على تعلم الطريقة التي يحصل فيها على الكلمات الأصلح من أجل الأشياء التي يرغب في قولها. إنه الشاعر الذي يفكر داخل فكر عصره، كما فكر دانتي مع أفكار القديس توما، والشاعر، فكر في إطار فكر عصره أم لم يفكر، لا يعتمد ـ بالضرورة ـ على عمق وجودة هذا الفكر ولا على تماسكه في منظومة أفكاره.

السؤال هو إذا ما كان هذا الفكر يخرج من مستوى الخبرة من اليقين الثقافي الأساسي الذي لا يسحق الدافع الشعري تحت وطأته. هذه الخطورة تكون ممكنة حين يضطر الشاعر، بفعل فقر المرحلة الروحي، إلى المجاهدة من أجل التعبير الشعري عن الخبرات التي لم يسمع ولم يفكر بها. حينها يتوجب عليه أن يقوم بمهمة التفكير كلها بنفسه؛ لأن الخبرات التي يجد نفسه كشاعر ملزم بإيجاد فكر شعري ملائم لها، لم تصبح بعد واضحة.

ويرى كريم أنه في ملحمة “غلغامش” للشاعر السومري، تقع على أول قصيدة مفكرة، تمنح زبدة أفكارها الكلية إلى قارئها عبر المخيلة، العاطفة والموسيقى. لا تقول ما تريد عبر الفكرة المجردة، لأن عنايتها بالإنسان ومصيره لا تسمح لها بذلك.

ويوضح أن كتاب الشعر الذين يعانقون أفكارهم معانقة الراية لا يعنون بالإنسان، يمجدون الإنسان، باعتباره فكرة، لا كيانا من لحم ودم، ولذلك “يجعلون من جماجم الناس سلما لمجد العلم” بيسر وسهولة. وواحد من أجمل وأعمق الكتب التي قرأتها في غمار هذا الموضوع هو “ثلاثة شعراء فلاسفة” للمفكر الأميركي سانتيانا فهو يدرس لوكريتيوس من مطلع المرحلة الرومانية، ودانتي من مطلع مرحلة النهضة، وغوته من مطلع المرحلة الرومانتيكية. وهؤلاء شعراء أولا، ولكنهم فلاسفة عبر حمى الشعر الحية؛ لأن قصيدتهم تفكر بعمق، تخرج من قلب مفكر، لا من عقل تجريدي النزعة.

الفكرة لدى الشاعر تخرج من كيان كتب عليه أن يفكر ولكن استجابته لقدر التفكير قد تخبو دون تغذية ثقافية

ويتابع “كان لوكرتيوس الذي ولد قبل قرن من ميلاد المسيح، أبيقوريا، وكتب قصيدته الطويلة ‘في طبيعة الأشياء‘ (7400 بيت من الشعر) من وحي الفلسفة الأبيقورية: كان يرى الأشياء في الكون ذرات لا حصر لها، تتحرك عشوائيا عبر الفضاء، تصطدم ببعض، تترابط معا، تشكل هياكل معقدة، ثم تنفرط، في عملية لا تنتهي من الخلق والتدمير. ما من معمار إلهي. الطبيعة تخوض تجاربها دون توقف، نحن خرجنا من البذور السماوية ذاتها. من الأب نفسه، ومن أمنا الأرض التي تلقفت منه قطرات الماء، فعجت بالذرية المشرقة من جنس بشري وحيوان وطبيعة”.

وكان يرى أنه عبر خوض الطبيعة في تجاربها، يولد الإنسان ويموت شأن الأشياء. ولذلك تجد الأبيقورية خلاصها في المتعة، والتحرر من قلق الموت: “عندما تنفصل الكتلة الهامدة عن العقل،/ وتتحرر من مشاعر الحزن والألم،/ لن نشعر بالموت؛ لأننا لن نكون”. مع لوكريتيوس عبر “في طبيعة الأشياء”، دانتي عبر “الكوميديا الإلهية”، وغوته عبر “فاوست”، وعبر شعر أبي العلاء المعري، عمر الخيام، جلال الدين الرومي، ريلكة، ييتس ريتسوس، أليوت وميووش، تكون قد قطعت شوطا بالغ العمق مع القصيدة المفكرة، والقلب المفكر، وشكلت قاعد إسمنتية لفهم هذا المدى الذي أغناه أهم شعراء العالم الكبار.

ويوضح كريم أن القصيدة تندلع من فكرة، ليست فيها ملامح التجريد الذهني، التي تتميز بها الأفكار عادة. فكرة مرئية؛ لأنها تندلع على هيئة صورة (واقعية أو خيالية)، مشوبة بعاطفة؛ لأنها ـ كما يبدو ـ قد صدرت من عاطفة، ثم تجسدت في صورة، وتعالت، عبر نظام موسيقى بالغ الرهافة، في فكرة. المصادر الأربعة: العقل، المخيلة، العاطفة والموسيقى، لا تنفرد كل منها بذاتها في لحظة نادرة كهذه اللحظة، اللحظة الشعرية، بل تأخذ كل واحدة صبغة الأخرى، تتواشج معها، تنظفر، ثم تتوحد.

في الحياة العلمية حين يصرخ مستشاطا، يرتفع ضغط الدم لديه، وتضطرب أسلاك العصب، فيرتجف وتبتل العين والأنف، وتنهمر المخيلة بحفنة صور خاطفة، يحدث كل هذا وأكثر عن غير إرادة. لو تبدت هذه الأعراض في صورة لبدا الكائن في عين من يراه تكوينا غامضا غرائبيا لا علاقة له بالواقع من قريب أو بعيد.. ولذا تبدو القصيدة في وعي قارئها غامضة وغرائبية؛ لأن اللغة فيها خرجت في لحظة عن طورها، وعن منطقها المعهود، وأصبحت لغة أخرى، غير لغة القاموس، غير لغة النثر. هذا الأمر يستدعي موهبة، خص بها كائن حي بعينه. وهذه الموهبة لا تستقيم دون هذه العناصر. ولكن كل عنصر لا ينمو وينضج ويثمر دون تغذية بالغة الجدية والحماس.

الشاعر الرسمي

يؤكد أن الفكرة لدى الشاعر تخرج من كيان كتب عليه أن يفكر، في حبة الرز التي في الصحن أمامه، وفي الدورة الخيالية التي تتحرك فيها مليارات الكواكب في المجرة التي ينتمي إليها. ولكن استجابته لقدر التفكير قد تُطْفَأُ دون تغذية ثقافية ملحة. إلحاح الرغبة والشهية والتطلع. وهي عناصر غريزية كامنة في الغريزة. الشاعر فيلسوف بهذا المنظار، “فيلسوف ولكن بقوى أرفع وأبعد”، كما يرى الشاعر شيللي أو “فيلسوف كامن لا ظاهر”، كما يرى كوليرج. يتفلسف بواسطة أداة لا يحسنها محترف الفلسفة؛ حيث تكون الفكرة عاطفة موسيقية على هيئة صورة. قد نتبين هذا المسعى عند فلاسفة مثل أفلاطون، شوبنهاور، نيتشه، أو التوحيدي والمتصوفة، لكنه مسعى خص به الشاعر وحده، ومن هنا مصدر امتيازه.

ويتساءل كريم هل يحدث هذا مع كل قصيدة؟ ويقول “لا، هناك قصيدة لا تندلع من فكرة مرئية، لها صوت التنهدات، شاعرها يستكين داخل القاموس، يلون كلماته أو يمنح علاقات هذه الكلمات ببعض طواعية موسيقية مهذبة، أو يبرع في تهيئة كلمات مصوتة، تجعل الفكرة اللصيقة بها، والتي تمثلها بوضوح نهارا مشرقا، مثيرة، مستفزة لها قوة النشيد”.

ملحمة "غلغامش" للشاعر السومري أول قصيدة مفكرة، تمنح زبدة أفكارها الكلية إلى قارئها عبر المخيلة والعاطفة والموسيقى

ويضيف “أحيانا يتمتع الشاعر بذكاء قد لا يليق ببراءة شاعر (هنا يتحول الذكاء إلى احتيال) فيقبل على لغة القاموس، ويعبث بها وفق هاجس نظري مسبق، صياغة تتطابق بشكل سحري مع حاجة القارئ، بحيث يوفر رضى عند التقليدي عبر العدة البلاغية المتوفرة في كتب النقد القديم، وعند القارئ الحداثي عبر العدة السيميائية المتوفرة في كتب النقد الحديث. كلاهما يعرف كيف تصاغ الجملة الشعرية، وفق الهوى النظري الذي توفره الكتب المترجمة أو الكتب المنسوخة بصور مشوهة عن الكتب الأجنبية، وثقافة هذه الأيام”.

ويبين أن شاعر هذا النمط وهو الأكثر شيوعا، تصلح عليه تسمية “الشاعر الرسمي”؛ لأنه توفر وفق صياغة متطابقة مع متطلبات الموضة. الشاعر الرسمي ليس الذي يصلح لمنصة وجمهور المهرجان، أو للجوائز وشاشات التلفزيون فقط. هناك شعراء لا يصلحون لخطاب معارض، يقف على قاعدة إعلامية لا تقل صلابة. وهم في الباطن، لا في الظاهر، أكثر تحكما بالمهرجان والجوائز ووسائل الإعلام الثقافي جميعا.

ويرى كريم أنه وسط هذا المأزق وحين يقرأ الشعراء الكلاسيكيين، الرومانتيكيين والمحدثين في العالم، يجد نفسه يبحث عن مسعى جدي في هذا التفلسف الإنساني المجدي، يشبه مسعاهم في شعرنا العربي، فلا يجده. هناك استثناءات دائما، يستجير بها المرء من طوفان الافتعال العضلي الذي لا يخفى السطحية والهزال وراءه.

شاعرنا، هذا إذا لم يكن خارجا من مياه الصحافة الثقافية الضحلة الراكدة أصلا، مايزال يعتقد أن الشعر مهارة بالدرجة الأولى. وإن “لذاذة” الكتابة عنه يجب أن تتمتع بالعضلية والمهارة ذاتهما. ولذلك كثيرا ما تنسحب النباهة باتجاه الاندهاش، في الصورة والمفارقة في الفكرة. هذا الاندهاش الذي ينتج عادة من ضرب المفارقة اللفظية أو المعنوية، عن ضرب من اللعب اللفظي أو المعنوي، والذي يعزز هذا المأزق هو تطابق عطاء الشاعر مع حاجة القارئ، لأن كليهما أمناء المرحلة الرديئة في التربية والثقافة، أمناء عن غير إرادة بفعل ظلامية المرحلة الانقلابية التي امتدت قرابة نصف قرن، إن مراجعة سريعة للفيس بوك تمكن المرء من رؤية الرطانة المتبادلة بين الكثير من نصوص الشعر والنثر وبين قرائه، وافتعال الرطانة باسم التجريب، وتجاوز الحداثة إلى ما بعدها، يطفئ البصيرة في الشعر فلا يتركه يفكر ويتفلسف.