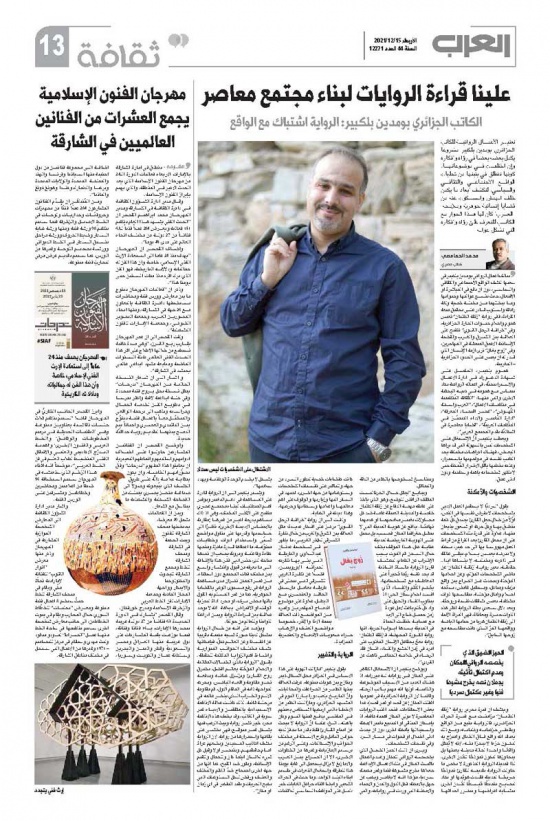

علينا قراءة الروايات لبناء مجتمع معاصر

تعتبر الأعمال الروائية للكاتب الجزائري بومدين بلكبير مشروعا يكمل بعضه بعضا في رؤاه وأفكاره وإن اختلفت في موضوعاتها، كونها تنطلق في بنيتها من تجليات الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي، لتكشف أبعاد ما يكمن خلف المهمش والمسكوت عنه من قضايا إنسانية جوهرية وملامحه. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الكاتب للتعرف على رؤاه وأفكاره التي تشكل عوالمه.

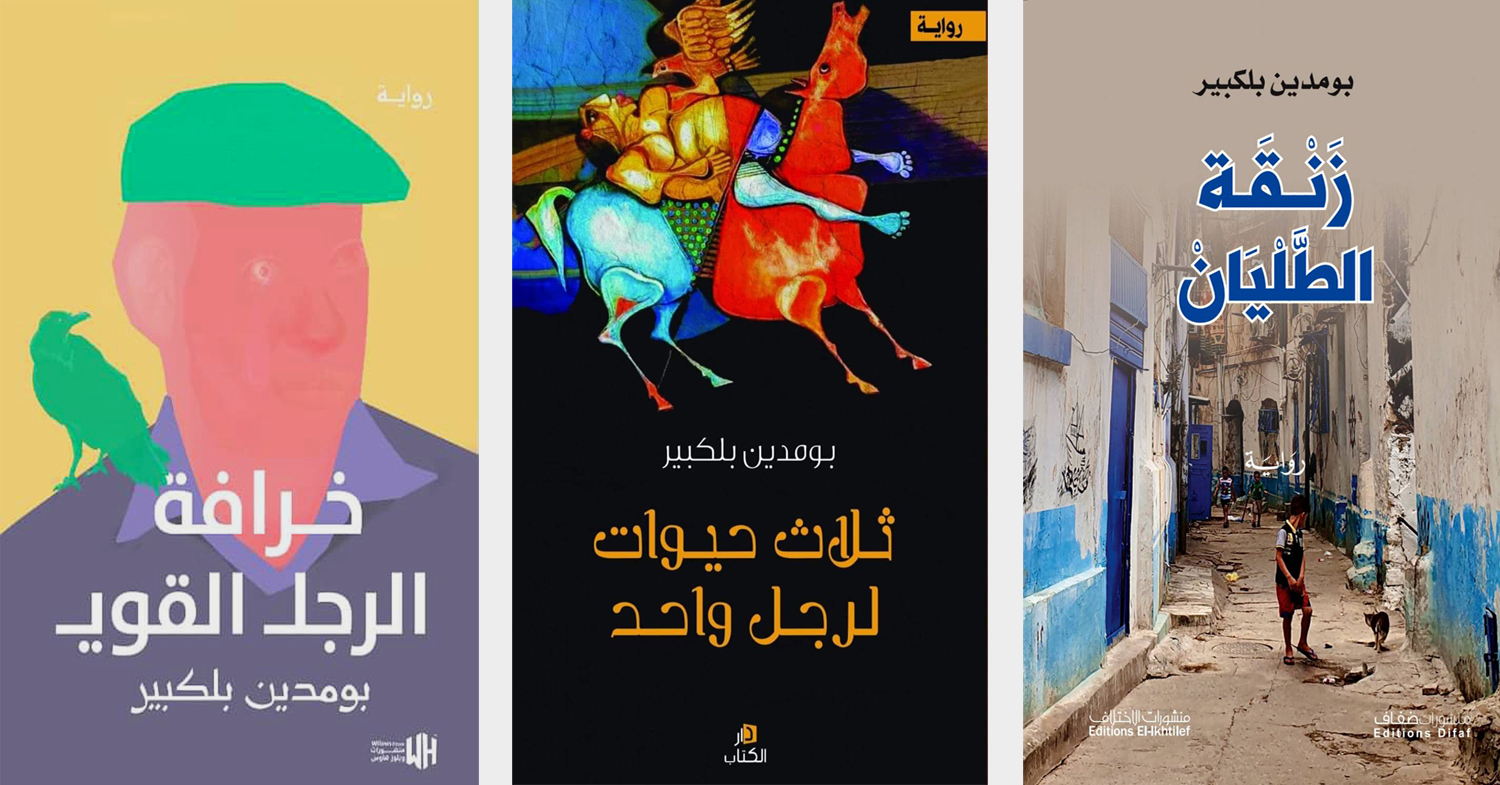

تتآلف أعمال الروائي بومدين بلكبير في سعيها لكشف الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي، دون أن تقع في المباشرة أو الافتعال، حيث تنسج عوالمها وحيواتها وما يتخللهما من مخيلة خصبة ولغة رائقة وأسلوب قادر على تحقيق متعة القراءة، ففي رواية “زنقة الطليان” نعيش هموم وأحلام حيوات الحارة الجزائرية، وفي “خرافة الرجل القوي” ننفتح على العلاقة بين الشرق والغرب والقضية الإنسانية الأعمق المتمثلة في المهاجرين، وفي “زوج بغال” نرى أزمة الإنسان الذي قدر له أن يعيش على الحدود الجزائرية – المغربية.

هموم بلكبير، الحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاستراتيجيّة، في أعماله الروائية تكاد تتماس مع همومه في كتبه البحثية الأخرى والتي منها: “الثّقافة التّنظيمية في منظمات الأعمال”، “العرب وأسئلة النّهوض”، “عصر اقتصاد المعرفة”، “إدارة التّغيير والأداء المتميّز في المنّظمات العربيّة”، “قضايا معاصرة في إشكاليّة تقدم المجتمع العربي”.

يقول بلكبير، عن الخلفية الاجتماعية التي انطلقت منها والتي تأسست عليها روايته “زنقة الطليان”، “أثناء اشتغالي على رواية ‘زنقة الطليان’ كان اهتمامي منصبا على مقاومة العدم لأنني لا أستطيع تغيير العالم وسط هذا الخراب الذي يحاصرنا من كل الجهات. وكخلفية يمكن الحديث عن الكتابة حول ما يهم الإنسان في المنطقة عن تلك الجوانب المتوارية أو المغفلة أو الصغيرة التي أهملها الآخرون أو لم ينتبهوا لها في زحمة الحياة ومتطلبات العصر المتسارعة؛ وهو الأمر الذي دفعني إلى الكتابة عن شخصيات مطاردة طوال حياتها في مواجهة القمع والفساد، وكذلك عن هذا الجزء من الجزائر العميقة، والمنحصر في زنقة الطليان”.

ويضيف “حاولت من خلال الرواية أن أفتح حديثا عميقا عن حياة المهمشين الذين اخترت أن أجمع بينهم في حي شعبي من أحياء المدينة العتيقة متواجد في قلب مدينة عنابة، وقد أعدت تشكيل هذا المكان فنيّا بهدف التعبير عن ملامح المدينة العتيقة ‘بلاص دارم’. إذ ذاك تمارس ‘المدينة العتيقة’ ومن خلال زنقة الطليان عمليّة صهر وتذويب لكل الوافدين إليها، وتحويلهم إلى أفراد بملامح جديدة، يخضعون إلى سلطة هذا المكان بماضيه الجميل وحاضره المأزوم، ومستقبله الغامض”.

يعتقد بلكبير أنّ الاِشتغال على الشخصيات ليس بالسهولة التي قد يراها البعض، فهناك إكراهات مختلفة يجد الكاتب نفسه في مواجهتها باِستمرار، وعليه تخطيها بأقل الأضرار المُمكنة حتى لا تظهر شخصياته باهتة وسطحية ودون أدنى عمق.

الشخصيات والأمكنة

يقول “سرديًا لا يستقيم العمل الأدبي بشخصيات لا تفرض نفسها في النص، أوّلاً من خلال جعل القارئ يصدق كلّ كلمة تنطق بها وكلّ حركة أو شعور ينبعان منها، علاوةً على قدرة تلك الشخصيات على أن تجعل القارئ بعد الفراغ من قراءة العمل مهووسا بها إلى حدٍ كبير، تسكنه ولا تتركه يعيش بسلام، تبقى عالقة في ذاكرته ومخيلته، لا ينساها أبدا.. حقيقة، تعبر رواية ‘زنقة الطليان’ عن ماضي الشخصيات المؤلم، وعن أحلامها المؤجلة وتتحدث عن الصراع بين واقع مزيف ومتآكل، ومستقبل غامض، تسيّجه أحلام وآمال مؤجلة. تتقاسمها ذوات متشظية، تعيش تشققات نفسية وروحيّة. وتعد دلال سعدي بطلة الرواية أكثر هذه الذوات حيرة ومعاناة، فهي المرأة الآتية إلى زنقة الطليان هربا من حياتها البائسة وواقعها المرّ الذي كانت تتقاسمه مع زوجها السابق”.

ويكشف أن فترة تحرير رواية “زنقة الطليان” تزامنت مع فترة الحراك الجزائري. فالرواية تنبع من الواقع وتقتفي جزئياته وكلياته، ومع ذلك يعتقد أنه واقع فاق الخيال وامتزج به ليكون جزءا لا يتجزأ منه، لأنه لا يُمثل واقعًا واحدا لحالة مدينة بعينها بل يتجاوزها ليكون نموذجًا للمُدن الأخرى. لذا فمدينة الرواية المذكورة لا تخص ما حاولت الرواية تقديمه للقارئ نموذجًا صريحًا لمدينة فقدت هويّتها أو تكاد لتصبح تنميطًا مُبسطًا لمُدن أخرى تتشابه أعراضها وتتكرر أحداثها وتتناسخ شخوصها بالكثير من الدقة والتماثل.

ويتابع “يمثل جلال الجرناليست المثقف الرافض للوضع، وهو الذي يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن زنقة الطليان خاصة والمدينة العتيقة عامة ضد كل محاولات تغيير ملامحهما أو هدمهما نهائيّا. يدافع عن هوية المدينة التي لا تمثل جغرافيا المكان فحسب، بل تحيل على الهوية التاريخية لمدينة عنابة ككل. هذا الموقف يكلف جلال السجن ثم الموت بسبب الإضراب عن الطعام، ليكتشف قارئ الرواية مأساة إنسانية قد يجد نفسه ربّما مُجبراً على التعاطف مع شخصياتها، بحُكم الظُلم والفساد الّذي أفسد أحلام سكّان الحي؛ إذ يتناوب الفساد والجهل على وأد كلّ حُلم باعث لأمل عودة زمن جميل ضاع إلى الأبد مع عصابة خنقت الحياة في المدينة بسدها أبواب الحرية. إنها رواية الثورة المجهضة، فـ’زنقة الطليان’ رواية تعجُ بحقائق الإنسان المغلوب على أمره في زمن الجشع والفساد، إنسان فقد الرجاء في خلاصه الجماعي ناهيك عن الفردي”.

الحيز الضيق الذي يخصصه الروائي للمكان وعدم اكتمال تأثيثه يجعلان نصه يخرج مشوها فنيا وغير مكتمل سرديا

ويوضح بلكبير أن الاشتغال الظاهر على المكان فى رواياته له مبرراته، إذ هناك العديد من الأسباب الموضوعية والذاتية على حد السواء، أولها أنه مهتم بأدب الرحلة، وثانيا لأن الرواية الجزائرية فى عمومها أغفلت المكان (عن قصد أو غير قصد)، عدا بعض الاستثناءات. فنجد أغلب الروايات المعاصرة لا تولي المكان أهمية كافية، إذ بإمكان المتلقي أو المتتبع تغيير الأمكنة واستبدالها بأمكنة أخرى دون أن يحدث أدنى اختلال أو فجوات في مسار السرد وفي نفسيات الشخصيات.

ويرى أن ذلك الحيز الضيق الذي يخصصه الروائي للمكان وعدم اكتمال تأثيث المكان في تلك الأعمال الإبداعية جعلاها تخرج مشوهة فنيا وغير مكتملة سرديا، مؤكدا أنه لا يغامر ويكتب عن جهل بالأمكنة؛ فكل الدول والمدن والأحياء والأمكنة التي وردت في رواياته، والتي كانت كفضاءات خصبة لتطور السرد من جهة، وللتأثير على نفسيات الشخصيات وسلوكياتها من جهة أخرى، اجتهد في السفر إليها وزيارتها والوقوف على أهم معالمها وأعلامها وسكناتها وحركتها، وهذا ديدنه في الكتابة.

ولفت إلى أن رواية “خرافة الرجل القوي” تركز على أفكار عديدة؛ مثل العلاقة بين الشرق والغرب من خلال نظرة الشرقي للآخر الغربي، ما يظهر في شخصية عدنان عبداللاوي والطريقة التي بنى بها نظرته لجيرانه الأوروبيين، فضلًا عن نظرة الغربي للشرقي التي تتجلى في طريقة تعامل مارسيل الحاقد والعنصري مع البطل، علاوة على موضوع اندماج المهاجرين وغيره من المواضيع ذات العلاقة بتيمة الأنا والآخر، خصوصا مواضيع العنف والإرهاب جراء صعوبات الاندماج والعنصرية المتزايدة.

الرواية والتغيير

يقول بلكبير “مازالت الهوية على هذا الأساس في الجزائر محل إشكال كبير وتنازع بين هويات متنوعة، عرفت العلاقة بينها الكثير من الصراعات والتجاذبات، وإنّ التاريخ يلعب دورا بارزا اليوم في المشهد الجزائري، ومازالت الكثير من الأخطاء التي ارتكبها أشخاص بعينهم في الماضي يدفع ثمنها اليوم وطن بأكمله… إلخ، علما أنّ الرواية لا تبحث عن إمتاع القارئ فقط بقدر ما تحفز لديه حواس التأمل وطرح الأسئلة في مختلف الجوانب والإشكاليات. وعلى الرغم من ترسيم الأمازيغية وغيرها من الخطوات الأخرى، إلا أن الصراع بين العرب والأمازيغ لا يزال يستعمل إلى غاية يومنا هذا للتفرقة واستغلال النعرات في تقسيم أبناء البلد الواحد. وما حدث في الحراك الشعبي وأيضا أثناء حرائق الغابات خير دليل على التوظيف السياسي للاثنيات بشكل لا يخدم الوحدة الوطنية ويهدد سلامتها”.

وحول روايته “زوج بغال”، وهو ممر على الطريق بين مدينة وجدة شرق المغرب ومدينة مغنية غرب الجزائر اتخذه عنوانا للرواية، يقول بلكبير “فضّلت في هذه الرواية الانتصار للجانب الإنساني على السياسي. كما حرصت خلال كل فصول الرواية على الحياد والموضوعية في تناول هذا الموضوع الحساس، بمعنى: لم أُرد أن أكون بوقا لأي طرف. تناولت الموضوع بعيدا عن العصبية وعن التحيز، فأغلب النقاشات والقراءات الإعلامية التي تناولت الأزمة الجزائرية المغربية تقع للأسف، عن قصد أو غير قصد، في فخ التحيز والانتصار إلى وجهة النظر الرسمية للحكومة التي ينتمي إليها صاحبها. ولما تقرأ المقالات في الصحف المغربية أو الجزائرية، الرسمية أو المستقلة، ليس بإمكانك أن تفرقها عن بيانات وزارتي خارجية البلدين”.

وعن تخصصه في إدارة الأعمال والاستراتيجيّة يلفت إلى أنه كان سيتجه في مساره الدراسي إلى تخصص الأدب، لكن حالت ظروف ومسوغات دون ذلك، ويؤكد “لست نادما. من الصعب الإجابة بدقة عن كيفية الجمع بين التخصص الأكاديمي وكتابة الرواية، لأن هناك اختلافا كبيرا بين الاثنين، لكن يمكن القول إن الاقتصاد يدرس السلوك الإنساني، والرواية هي مساحة لفهم الإنسان ومسوغات أفعاله وسلوكياته، على ما فيها من تناقضات واختلافات. كما أن التخصص منحني قدرة على الاقتصاد في اللغة على عكس الثرثرة الزائدة وتضخيم حجم النصوص اللذين يعدّان سمة النسبة الغالبة من الأعمال الروائية الصادرة في أيامنا هذه”.

ويشير بلكبير إلى أن الرواية قادرة على المساهمة في دعم التغيير وتوفير أهم المتطلبات لبناء مجتمع عصري منفتح على الآخر المختلف، وهي إذ ذاك تساهم بدرجة أكبر من غيرها (مقارنة بالأجناس الأدبية الأخرى)، نظرًا إلى حساسيتها وقدرتها على تناول مواضيع شتّى واستخدام أدوات وخطابات متنوّعة، ما أعطاها قدرة مائزة ومنحها كفاءة وفاعلية ومرونة يصعب أن نجدها متاحة لدى جنس أدبي آخر. هذا بالإضافة إلى ما تعرفه من قبول وانتشار واسع بين مختلف فئات المجتمع دون استثناء. من غير الممكن نكران مدى مساهمة الرواية في رفع مستوى الوعي بالقضايا الجوهرية، كما من غير المسلم به القول بأنها محض ترف، أو مجرد أداة لتجزية الوقت، أو الافتراض -ببلاهة- أنه لا توجد علاقة بين قراءة الرواية وبين إدراكنا لذواتنا وللعالم من حولنا.

الرواية تغذّي الخيالات المثالية والأحلام المؤجّلة بعالم أفضل وتخترق روح القارئ وتزلزل كيانه وتدفعه إلى مقاومة واقعه البائس

ويؤكد على أنه من خلال الرواية تتشكّل لدينا صورة شبه مكتملة تقريبا عن أنفسنا وعن العالم ككلّ، فبإمكانها كشف مختلف الجوانب المتوارية وإضاءة أهم الزوايا المظلمة للحقيقة. يقول “الرواية تغذّي الخيالات المثالية والأحلام المؤجّلة بعالم أفضل، تخترق روح القارئ وتزلزل كيانه وتدفعه نحو مقاومة واقعه البائس، وتحركه لمواجهة ذاته في المقام الأول، ثم مقاومة الألم والخراب الذي ينخر عالمه في مرحلة ثانية. لذلك كانت علاقة الأنظمة الاستبدادية بالمثقفين والأدباء غير سوية في الغالب، وقد يخيف هذه الأنظمة مجرد خبر نشر رواية ويبث الرعب فيها بشكل غير متوقع، فهي تخشى على بقائها واستمرارها من رواية! لأن الرواية تكشف أكاذيب المستبدين وتضعهم عراة أمام حقيقتهم. وتنتصر أولا وقبل كل شيء للإنسان أينما كان وللجمال وللقيم الإنسانية، وتثور ضد القبح، كما أنها من جهة أخرى احتجاج ضدّ الظلم والتّخلف والعنف ورفض لكل السلوكيات التي تكبح الحريات وتقيد التفكير في أي زمان أو مكان”.

ويوضح أن “الكلام أعلاه ليس مطلقا، أو مجرد تعميم، خاصة وأنه ذكر أن الرواية تساهم في إحداث التّغيير، ما يعني أن هناك عوامل أخرى ومتطلبات أساسية يشترط توفرها حتى تتحقق سيرورة التغيير. فطبيعة سؤالك السابق (المفتوح)، والذي لم تفرض فيه أي سياق أو تقيده بمناخ معين، تطلبت إجابة مفتوحة. وبخصوص المنطقة العربية على اعتبارها بيئة متخلّفة، غالبًا ما لا تكتمل فيها الشّروط الموضوعية والذاتية والمتطلبات الأخرى لإنجاح التغيير، فالرواية بذلك تجد نفسها وحيدة ويتيمة وتفقد جزءا مهما من فاعليتها ومن حيويتها في التّأثير الاجتماعي وفي صناعة التغيير. ومتى اجتمعت عناصر وظروف وعوامل التغيير الأخرى، وجدت الرواية المناخ المناسب للدفع نحو التغيير؛ فلا يمكن الحديث عن أدب مؤثّر أو رواية فاعلة في المجتمع بغياب بقية الظروف والعوامل الأخرى الداعمة والمحركة للتغيير”.

ويضيف بلكبير “تطرقتُ إلى الأزمة بين الجزائر والمغرب من باب أدوار ومسؤوليات المثقف في بناء الجسور وتهديم الأسوار والجدران الوهمية بين شعبين جارين، تجمعهما ثقافة واحدة، وتاريخ مشترك، ودين واحد، ولغة واحدة، فالأشياء التي تجمع بين البلدين أكثر من تلك التي تفرقهما. أعرف أن الكتابة في هكذا مواضيع بمثابة المشي في حقل مليء بالألغام، لكن يجب المغامرة وخصوصًا أن السرد الروائي الجزائري لم يتطرق إلى هذا الموضوع من قبل، لأنه يعتبر من التابوهات السياسية التي يخشاها الجميع”.

ويقول “كما أعتقد أن الموقف يجب أن يسجل في وقته، أي في اللحظة التاريخية المناسبة، لا بأثر رجعي بعد تساقط الأصنام السياسية، فالجميع يصبحون أصحاب مواقف بعد ذبح الثور. بالإضافة إلى ذلك هناك أسباب وخلفيات من وراء كتابة رواية ‘زوج بغال’، والتطرق إلى هذا الموضوع الشائك سرديًا وسياسيًا، موضوع العلاقة المغربية – الجزائرية المتوترة، يدخل ضمن مشروعي الروائي الذي أشتغل عليه، وقد ابتدأته برواية ‘خرافة الرجل القوي’، فالرواية عندي ليست ترفًا أو أداة لتمضية الوقت بقدر ما هي حفر في عمق الموضوعات الإنسانية الحساسة التي تقض مضاجعنا، كما أن الكتابة بالنسبة إلي ليست تمظهرات تقنية تبقى أسيرة الشكل بقدر ما هي تمثلات تصبو نحو المعنى والجوهر. الإنسان العربي يستحق أولًا وقبل كل شيء أن يعيش كغيره من أبناء الدول المتحضرة مواطنته كاملة غير منقوصة”.