عبدالإله الجوهري: الفرقعات الإعلامية أضرت بالنقد السينمائي

ولج المخرج عبدالإله الجوهري عالم السينما من بوابة الأدب، الأمر الذي جعله يصف علاقته مع السيناريست بأنها كانت دائما وأبدا علاقة تواطؤ خفي جميل، وتفاهم واضح في كل الأفلام التي اعتمد فيها على سيناريوهات مكتوبة من قبل كتاب آخرين. هنا حوار لـ”العرب” مع المخرج المغربي حول واقع السينما المغربية عامة ورؤاه الإخراجية خاصة.

الرباط – تمكنت السينما المغربية، باعتبارها سينما فتية، من ضمان موقعها في خارطة سينمات العالم النامي، حيث بدأت منذ سنوات قليلة تحقّق تراكمات كمية ونوعية محترمة؛ فهناك حوالي 30 فيلما روائيا طويلا، والعشرات من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية. وبات الفيلم المغربي يُشارك في المهرجانات العالمية ويحصل على بعض الجوائز المهمة. ومع ذلك بقيت تعترضه بعض المشاكل كالتوزيع ونقص القاعات السينمائية.

ومنذ ما يزيد عن نصف قرن، ترسخ إنتاج الأفلام السينمائية كفكرة وصناعة وإبداع فني ضمن أساسيات الفعل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في العالم ككل، ومن هنا أصبح الاهتمام بالثقافة السينمائية وحضورها في المنظومة التّربويّة في المجتمع العربي ضرورة. في المُقابل يرى المخرج عبدالإله الجوهري عكس ذلك، وهو يقول “إننا ما زلنا نعتبر السينما مجرد تسلية ومثار لهو وفرجة وليس ركيزة أساسية للتنمية”.

التقت “العرب” بالمخرج المغربي عبدالإله الجوهري، لتبسط أمامه رهانات السينما المغربية وواقعها، والكشف عن تقنيات عمله كمخرج اشتغل على أفلام شهيرة، ولنطرح عليه سؤال كيف يمكن للنقد أن يكون مفيدا في العبور الآمن للسينما المغربية؟ ولنستوضح علاقة المخرج بمحيطه وبالمتلقي وشركاء الفيلم.

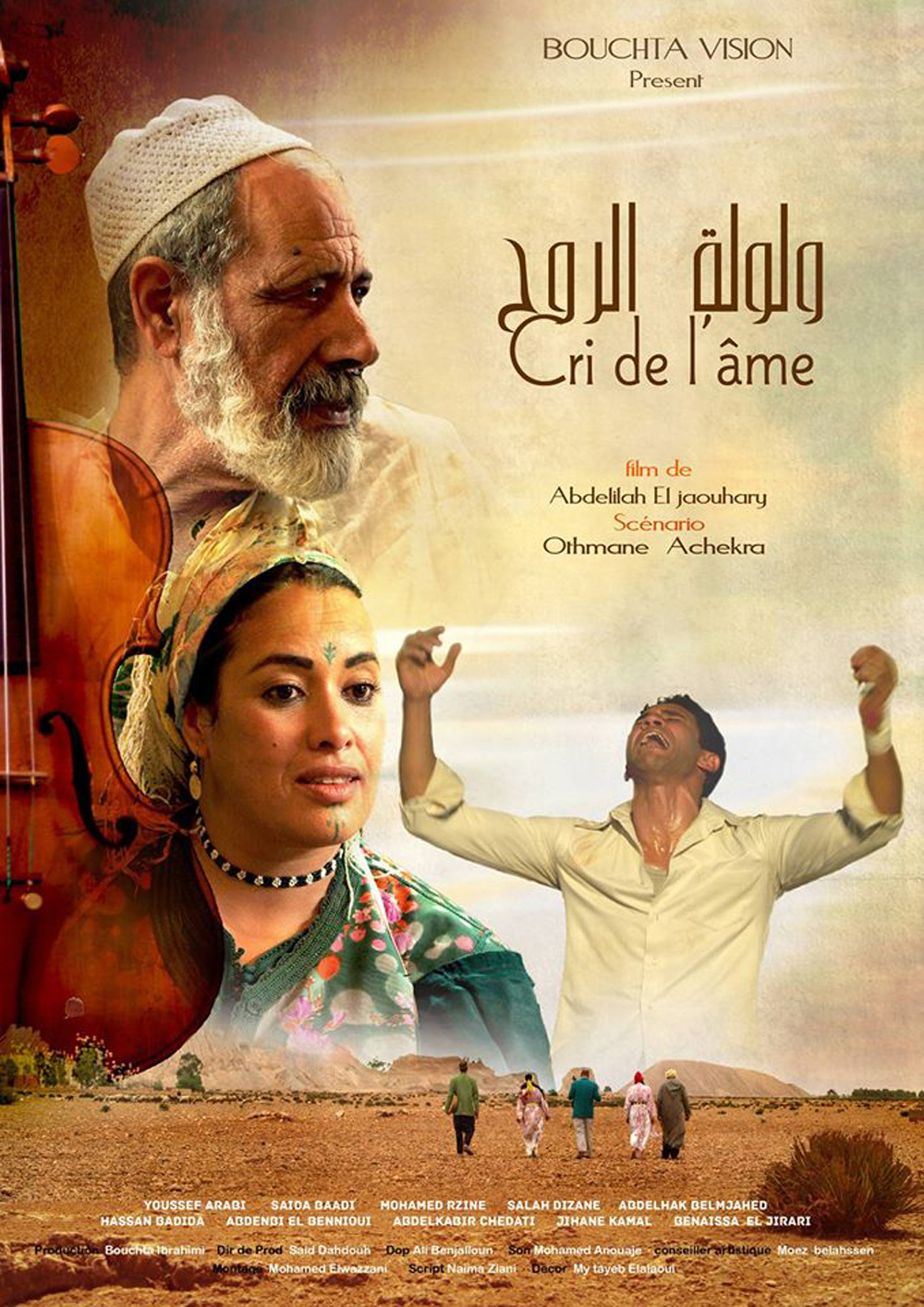

وهو الذي أخرج فيلمين قصيرين، “كليك ود كليك” و”ماء ودم”، بالتعاون مع السيناريست الراحل محمد أعريوس، أما الفيلمان الروائيان “ولولة الروح” و”هلا مدريد.. فيسكا بارصا” فكتبهما الروائي والسيناريست عثمان آشقرا.

واقع سينمائي متحرك

لاحظ المخرج المغربي عبدالإله الجوهري، في حديثه لـ”العرب”، أن المغرب أضحى قبلة سينمائية حقيقية لتصوير الأفلام الأجنبية، دون نسيان تنظيم العشرات من المهرجانات والتظاهرات السينمائية، مُستدركا بأن قطاع الاستغلال يبقى هو النقطة السوداء في هذه الحركية المميزة، حيث تراجع عدد القاعات السينمائية بشكل ملحوظ، إلى حد أن الكثير من المدن المغربية لا تتوفّر فيها قاعات سينمائية.

واعترف بوجود وعي كبير بأهمية السينما وثقافتها، حيث سنّت الدولة، تحت ضغط السينمائيين، بعض القوانين التي ستدعم القطاع بشكل أفضل في قادم السنوات. والمؤشرات ظهرت مع إنشاء العديد من المؤسّسات لتدريس السينما، سواء منها العمومية أو الخاصة.

لا يمكن أن توجد صناعة سينمائية قوية دون إعطاء المرأة الفرصة كاملة لإبراز مواهبها في المهن المرتبطة بالقطاع

ومع ذلك يرى الجوهري أنه في بلد لا يتوفّر على صناعة سينمائية حقيقية، يجب الإقرار بأن كل فيلم يُنجَز فيه، مهما كان مستواه، يدخل التاريخ الفني لذلك البلد، مُؤكدا “هذه ليست دعوة إلى صناعة أفلام كيفما اتفق، بل مجرد توصيف للحال وتأكيد على أن إنجاز فيلم في بلد كالمغرب عملية جد صعبة إنتاجيا”.

ولا يمكن أن تكون صناعة سينمائية قوية دون إعطاء المرأة الفرصة كاملة لإبراز مواهبها في كل المهن المرتبطة بهذا القطاع، وحضور المرأة في المشهد السينمائي المغربي لا يزال في نظر المخرج عبدالإله الجوهري، ضعيفا جدا سواء وراء الكاميرا أو أمامها، فعدد النساء المخرجات والتقنيات، عامة، يعد على رؤوس الأصابع، وفرص الشغل بالنسبة إليهنّ محدودة جدا لاعتبارات متعدّدة.

أما صورة المرأة المغربية على الشاشة، فما زالت تحكمها الكثير من الكليشيهات والأحكام المجتمعية الظالمة، رغم التغيّرات الطارئة على المشهد السينمائي المغربي مؤخرا، من حيث دخول مجموعة من الوجوه النسوية الشابة مجال الممارسة السينمائية، وتحقيقهنّ بعض الإنجازات الهامة.

لكن الجوهري يقول في هذا الخصوص “يبقى عددهنّ غير كاف، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار نسبة النساء في المجتمع المغربي، ودورهنّ ومُعاناتهنّ في بناء مستقبل هذا الوطن”.

ويُضيف “وإذا انتقلنا من الإنتاج إلى النقد، نجد أن ساحتنا السينمائية النقدية ممتلئة بالقراءات المتعسفة لنقاد لا يعون معنى الممارسة السينمائية والخلق الإبداعي، بعضهم يلوي عنق الأفلام، ويريد أن يخضعه لرؤيته الخاصة وقناعاته الفكرية التي يعتقد بوجوب خدمتها، كيفما اتفق، والبعض الآخر يترك الفيلم جانبا، لغرض في نفس يعقوب، ويهوي على مخرجه بالشتم واللطم والصفع”.

وهنا تطرح مصداقية النقد، وصلاحية الناقد، ومدى تمكنه من أدواته المعرفية، وحجم تحكّمه في عواطفه الشخصية، فالناقد عند الجوهري “يجب أن يكون ذا خلفية فكرية صلبة، ورؤية فنية وتقنية مضبوطة، ومُمتلكا لمنهجية نقدية واضحة، لا مقالات موزّعة مشتّتة على خارطة ‘نقدية’ تتغيّر بتغيّر ضوء النهار، ومدى مطابقتها للأهواء والمصالح الخاصة. فالكثير من الأفلام الجيدة هدّمت مساراتها وتمّ دفنها من خلال هجومات وكتابات لا مسؤولة لبعض الباحثين عن ‘البوز’ (الفرقعة الإعلامية)”.

أفلام واقعية

يعتبر “ولولة الروح” أول فيلم روائي طويل أنجزه المخرج المغربي عبدالإله الجوهري، بعد مشاريع فيلمية سابقة روائية قصيرة ووثائقية طويلة، معتمدا على سيناريو للروائي عثمان آشقرا. وهنا يوضح الجوهري أن ما شدّه إلى السيناريو هو عوالمه التاريخية، من حيث الاشتغال على مرحلة السبعينات الحارقة من تاريخ المغرب، وأيضا أجواؤه الموسيقية التي اعتمدت على فن العيطة بشكل فني مُغاير يستدعي التراث المغربي الغني، مع اعتماد رؤية فكرية مبنية على أُسس فلسفية للصراع بين القبح والجمال، وبين السلطة والمجابهة السلمية الإيجابية الرافضة لكل أشكال القمع.

وهناك من حكم على الفيلم بأنه مركّب إلى حد التعقيد، ويستعصي على الفهم البسيط للمشاهد، في حين يرى مخرجه أنه مصنوع بعناية فنية وتقنية محترمة، مع ارتكاز على تاريخ وتراث مغربيين، وبالتالي لا بد لمن يشاهده أن يكون متوفّرا على حد أدنى من المعرفة، وملمّا بتاريخ المغرب في مرحلة السبعينات، وعلى تواصل حقيقي مع فن العيطة بكل أشكاله وخلفياته الفنية والفكرية، وطبعا متسلحا بالبعض من شيفرات قراءة الفيلم تقنيا وفنيا. الأمر الذي مكّن الفيلم من دخول التاريخ السينمائي المغربي ليُصبح رقما سينمائيا في الفيلموغرافيا المغربية.

ويقول عبدالإله “الفيلم مهم من ناحية رد الاعتبار والتحسيس وتسليط الضوء على تراث فن العيطة المنسيّ، والذي تعرّض للكثير من المسخ والتشويه ومحاولة تقديم فنانيه على أنهم مجرد كائنات خارجة عن الأخلاق والأعراف المجتمعية”. والعمل حاول وضع هذا التراث في المكانة اللائقة به، حيث تحرّك الفيلم في فضاء لم تتناوله السينما المغربية من قبل، كما هو الأمر في بلدان أجنبية مع فنون شبيهة بفن العيطة كفن الفلامينكو في إسبانيا والفادو في البرتغال.

وإذا عرّجنا على منتوج عبدالإله الجوهري نجد “هلا مدريد.. فيسكا بارصا”، كثاني فيلم روائي طويل في المسار السينمائي للمخرج، وهو فيلم مختلف من حيث الإنتاج، لأنه أنتج بإمكانيات محدودة جدا، دون الحصول على دعم أي جهة. ويقول الجوهري “لكنه وفيّ للخط الفكري الذي رسمته لكل أعمالي السابقة، أساسا فيلم ‘ولولة الروح’، حيث يتحرّك تقريبا في نفس الفضاءات المغربية، مع فارق أنه فيلم معاصر، من حيث الأحداث التي يتناولها”.

المخرج عبدالإله الجوهري يٌقرّ بأن المُشاهد المغربي لا يفرّق بين ما يشاهده على الشاشة، وما هو موجود في الواقع

وتتناول قصة الفيلم مسألة استغلال الدين بشكل بشع في كل شيء، خاصة لعبة كرة القدم وتأجيج الصراع بين مشجّعي الغريمين التقليديين البارسا والريال. كل ذلك من خلال شخصية بولحواجب الذي، من خلال تديّنه الفجّ، يُحاول قضاء مآربه الخاصة. وبالتالي جر الحي الذي يقطنه، ويتحكّم في مصائر سكانه، نحو السقوط في الهاوية المجتمعية، بنشر التديّن الخاطئ، والخطابات الشعبويّة، وتشجيع ثقافة التكفير والعنف، وتسييد القبح بمُساندة ظاهرة الباعة المتجوّلين والمُتاجرين بكل شيء، من بين ذلك المُتاجرة بالحشيش.

وفي هذا السياق عندما نطلع على أفيش “ولولة الروح”، نرى صورة رفيق يرفع أكف الضراعة إلى الله، وآخر يحب الأغنية الشعبية العيطة، ما يدفعنا إلى القول بأن هذا الإيحاء هو بمثابة تعبير ضمني عن نوعية التديّن البسيط الذي يعرف به غالبية المغاربة في الجمع بين متعة الحياة واللجوء إلى الله في وقت الشدة. وهنا يوضّح المخرج أن الفيلم يقدّم نفحات روحية تلجأ إليها بعض الشخصيات بشكل روحاني بسيط، اعتمادا على ثقافة مجتمعية، لم تكن غارقة سنوات السبعينات في مستنقع التديّن الوهابي.

وبالتالي، قدّم المخرج شخصيات فيلم “ولولة الروح” في قالب جد متمايز ومتنوّع يعكس صراع القناعات والأفكار، منها البسيط والصلب المؤمن بمواقفه الفنية والحياتية، وشخصيات مثقفة، فيها المؤمن بقناعاته الفكرية التي تقوده إلى السجن والعذاب، وشخصيات انتهازية باعت نفسها إلى الشيطان، رغم أنها درست الفلسفة، وجاورت نضالات الطلبة في الجامعة. وبين هذه الشخصيات، تقف شخصيات أخرى بمواقف متذبذبة ليس لها في العير أو النفير، شخصيات هلامية تائهة تعكس روح المرحلة، حيث التيه بين السياسة والواقع وضبابية المستقبل.

في حين يرى المخرج المغربي عبدالإله الجوهري أن “هلا مدريد.. فيسكا بارصا”، صرخة مجتمعية، يُحاول من موقعه الخاص لفت الانتباه إلى ما يجري في بعض الأحياء الهامشية للمدن المغربية، مع تسليط الضوء أكثر على ظواهر مُشينة مغلّفة بغلاف الدين، تهدّد سلامة المجتمع، ووحدته الوطنية القائمة على السلم والسلام.

المخرج ومحيطه

من خلال تجربته واطلاعه على تفاصيل المهنة وخباياها، أكد المخرج المغربي عبدالإله الجوهري أن كل فيلم قد يبدو مركّبا وصعب الانقياد لفهم المتفرّج، إذا لم يكن متسلحا بمعرفة ثقافية، وخلفية فكرية تساعده على فك شيفرات الفيلم، مُشدّدا على أن أي عمل سينمائي يتناول حكايات تراثية، أو يقدّم شخصيات تاريخية متعدّدة، من الصعب التواصل مع عوالمه، إذا لم تكن للمُشاهد خلفية معرفية وثقافية تسند فعل المُشاهدة، بمعنى لكل فيلم شيفراته الخاصة، تجعله ممكن الفهم لدى شرائح دون أخرى.

وهنا لا يتحدّث المخرج عن البناء وطرق السرد بل عن المعنى، الشيء الذي يجعل المتفرّج العادي يفضل أفلاما كلاسيكية البناء، بقصص واضحة مباشرة، بدل مشاهدة أفلام تتطلب منه استدعاء ثقافة واسعة ومعرفة عميقة.

وإضافة إلى هذا، يقرّ الجوهري بـ”أن هناك أمية بصرية حقيقية في مجتمعنا، تجعل الكثير من المتفرجين لا يفرقون بين ما يشاهدونه على الشاشة، وما هو موجود في الواقع”، ولهذا يحصل عندهم نوع من الارتباك ومحاكمة ما يشاهدونه بوسائل معرفية بسيطة مباشرة، ويطالبون المخرج بأن يكون مباشرا وواضحا، بينما الكل يعلم أن الوضوح الفجّ يقتل الفن.

وتأسيسا على ذلك يطل سؤال هل المخرج يبقى رهين ما يريده المشاهد والناقد، أم يفرض رؤيته الفنية والفلسفية ومعتقداته السياسية للأحداث والوقائع اعتمادا على الأسلوب في الإخراج والتدخل في اختيار الشخصيات والإطار الزمني الذي تتحرك فيه والموسيقى المرافقة كتعبير إنساني؟ فيجيب الجوهري “المخرج ليس ملزما بأن يرضي الجميع، أو أن ينجز أفلاما طيّعة تعجب المجتمع، ويصفّق لها كل الناس لأنها تُدغدغ مشاعره”.

ويُؤكّد أن التزامه هو “صنع أفلام ترضي ذائقته، وتعكس رغباته الفنية والتقنية والفكرية”، مُضيفا أن أفلامه يجب أن تكون وفيّة لما يُؤمن به، لأن إيمانه هو إيمان صادق بضرورة صنع شيء جميل، يُحارب القبح، ويُساهم في تطوير الذائقة الفنية للجمهور، إن استطاع إلى ذلك سبيلا.

ويُؤكّد المخرج المغربي على أن “صناعة فيلم ما لا تكون رقما وكفى، بل إضافة تبقى للتاريخ من خلال حمولة، تُسعد كل مشاهد عارف واع ومُتسلّح بثقافة بصرية حقيقية، وتمدّ اليد للمتفرج ‘العادي’ لتنتشله من عالم الفرجة المشينة لفضاءات الهروب نحو المتعة البصرية والفكرية، وقبل ذلك إسعادي، بما يجعلني مبتهجا، وأنا أمارس حياتي كإنسان فنان”.

وفي المقابل هناك من يرى أن على المخرج ألاّ يكون محصورا في رؤى فكرية وثقافية ضيقة قد تقلّص من مساحة حرية إبداعه. لكن الفيلم عند عبدالإله الجوهري “يجب أن يكون انعكاسا حقيقيا لقناعات مبدعه وعملا ينتصر للجميل وينبذ القبيح، ويقارب مواضيع، برؤى فكرية فنية وتقنية، من خلال رؤية تعكس عمق الروح الصافية المتحرّرة من عقد الواقع، المليء بالإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، ويُقدم دروسا في كيفية التعامل مع ما نؤمن به، وندافع عنه”.

وبالرغم من ذلك يعترف المخرج المغربي لـ”العرب” بأننا “قد نقع في الابتعاد عن دائرة التواصل مع الناس، ونخسر جمهورا واسعا. لكن تلك هي رسالة الفن وخسائر الفنان، أي المساهمة في الرفع من الوعي الفكري والذائقة الفنية بشكل غير مباشر، من خلال جر الجمهور إبداعيا نحو الأعلى، أي أن تجعل الجمهور يلحق بك، دون أن ترسم لذلك فخا، أو تتوسّل طرقا ملتوية، بدل أن يجعلك هذا الجمهور تلحق به وتحاول إرضاءه، حيث مساحات التدجين المرسوم بعناية”.

ويُؤكّد عبدالإله الجوهري أن علاقة المخرج بالطاقمين الفني والتقني عامة يجب أن تكون مبنية بالأساس على روح التفاهم ومبدأ الاحترام للاختصاصات، والامتثال للتوجيهات والملاحظات.

وبين كل هذا، تبقى العلاقة بين المخرج وكاتب السيناريو، أهم ركن في نجاح أي مشروع سينمائي، لأن التوافق بينهما هو توافق بالأساس وقبل كل شيء في الرؤية المشتركة المبنية وفق توافقات مُؤسّسة على صلابة المرجعيات، ومسنودة بمتانة الفكر وتوافق الذائقة ونفي الذات والرغبات المأفونة.