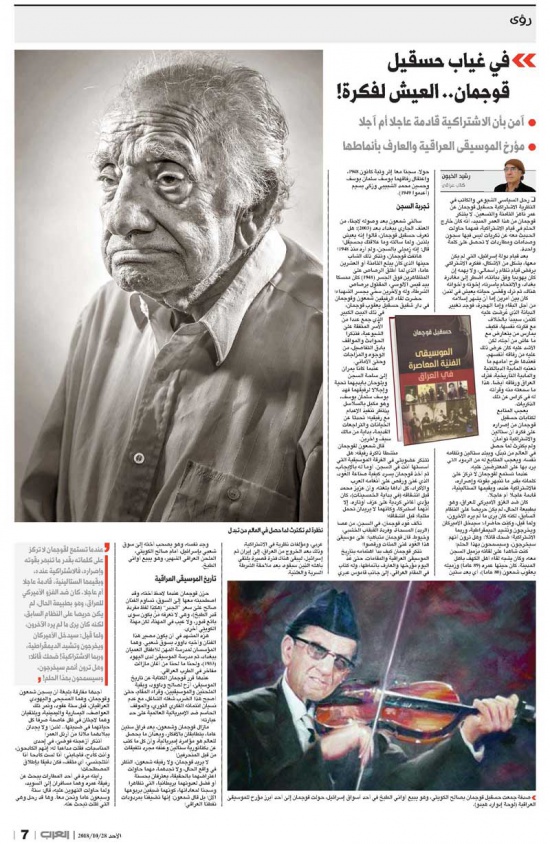

شرطة الذوق الأدبي: ما هو النقد ومن هو الناقد

لم يعرف تاريخ الأدب هجومًا حادًّا تعرض له أحد حقوله المعرفية، التي تعتني بدراسته، مثلما واجه النقد الأدبي والكثير من المشتغلين به. فعلى مدار نشأة هذا الحقل المعرفي والاتهامات تتوالى عليه بدءا من عدم أهميته، وصولا إلى التشكيك في جدواه من قبيل: هل النقد ضروري للأدب أمّ مُضرّ به؟ أو أنّ المنشغلين به ما هم إلا أدباء فاشلون؟ أو هل يمكن أن يكون النقد عِلْمًا، وهل يجب أن يكون كذلك؟ وغيرها من أسئلة أرهقت المنظّرين والمنشغلين بهذا الحقل المعرفي، وهو ما زاد في عصر ما بعد الحداثة الذي جاء معلنًا موت النقد، بعد أن أجهز الإعلام والإشهار عليه، واعتبار النقاد أو – آخر الممثلين لشرطة الذوق الأدبي وفقًا لـ”بيار لو باب” في التحليل الذي قدّمه لجريدة اللوموند عام 1997- لا يصلحون إلى شيء. ومع كلّ هذا الهجوم، فالحقيقة كما يقول رولان بارت إن النقد “ليس ترجمة وإنما كتابة إيحائية” وهو ما يمنح النقد قيمة.

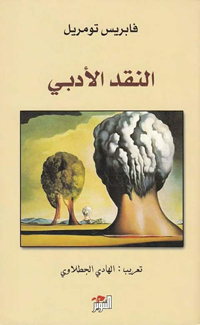

في كتاب “النقد الأدبي” لفابريس تومريل، ترجمة الهادي الجطلاوي، الصادرة مؤخرا ترجمته عن دار التنوير، يسعى المؤلف لأن يجيب عن هذه التساؤلات السابقة بل ويأخذنا في رحلة مع النقد متتبعا أصوله التي تمتد إلى كتاب “فن الشعر” لأرسطو وتقييماته المعيارية، ثمّ إلى ما اعتمده هوارس في كتابه الذي اعتمد فيه على كتاب أرسطو، في بعض أجزائه إلا أنّه اعتنى بالناقد على وجه الخصوص. مُتطرقًا للخصومات التي اندلعت بين القدامى والمحدثين في نهاية القرن 17، ومسيرة النقد والتحولات التي أحلّت به وكانت أشبه بنقلة نَحت به نحو نقد جمالي مستقل في القرن 18، وما تبعها من ازدهار النقد الذاتي، الذي كان قادرا على إخراج النقد الجمالي من الدوغمائية. ثمّ ازدهار النقد الأستاذي والصّحافي الذي نشأ في عصر الأنوار، كردّ فعل على اهتمام النقد الأكاديمي بالآثار الماضية.

النقد والأدب

الاتفاق على إجابات ثابتة للأسئلة التي يطرحها الكتاب وتمثل إدانة للنقد، هو بمثابة إشكالية في حدّ ذاتها. فكل كاتب له وجهة نظر حول إحدى أهم القضايا التي تواجه النقد وتهدّد مسيرته. ولنضع مثالا ما صاغه رونان ماكدونالد عن “موت النقد”، بحجّة أنّ النُّقاد تواروا خلف أبحاثهم الأكاديمية وانصرفوا عن متابعة الجديد. الحقيقة المؤكدة هي أن “النقد هو علم المحاسن والمساوئ”، ووفقا لبرونتيير، فالنقد الأدبي “ليس جنسًا بأتمّ معنى الكلمة، فلا سبيل إلى مقارنته بالمأساة ولا بالرواية، لكنه الوجه المقابل لكل الأجناس الأخرى، إنه ضميرها الجمالي (إنْ صحّت العبارة) والحاكم فيها”.

النقد الجامعي بدوره يقع في الدوغمائية عندما يدّعي أنه يُنير طريق المستقبل، كما يتحوّل إلى خطاب حول الأدب أو ما يشبه الأدب

وحتى إن لم يكن النّقد علمًا مُستقلاً، حيث النقد لا يمكن له أن يُشرّع سلطة التحكّم في الأدب من الخارج وإنما هو جزءٌ منه لا يتجزأ أو هما على الأقل منخرطان في قضية واحدة. ومسألة تقييم النقد هذه أيضا مسألة غائية. ففي الوقت الذي رفع فيه فولتار النقد وعلى وجه الخصوص السّليم منه مرتبة الآلهة العاشرة، آلهة الإلهام، فإن فلوبير مع أنه يُدرج النقد في الأدب بلا شك، أنزله إلى الدرجة الأخيرة. وهو ما يعني الانتقاص من قيمة النقد، إلا أنّ الأدب في القرن العشرين أدرك نقصانه، فاستدعى النقد بصفته مكمّلا ضروريّا، فالأثر محتاج إلى القرّاء لإتمامه. ومن ثمّ باتت الحدود بين الأثر النقدي والأثر غير النقدي تسعى شيئا فشيئا إلى الزّوال كما يقول جيرار جينيت.

الميديا في الكتابة

يأتي الكتاب وفقًا لهذه الغايات في أربعة أقسام مسبوقة بتمهيد يقدّم فيه المؤلف الفائدة من النقد، حيث يرى أنّ النَّقدَ يُؤسّس السّلاح الأقوى ضدّ القراءة السّاذجة والاستراتجيات التجارية. كما يُعد النقد جزءا لا يتجزأ من أهم النظريات الجماليّة والفلسفيّة، فهو يرتقي بنا إلى المعنى، كما أنّ مهمّة الناقد تتمثّل في مراجعة تاريخ الأدب مراجعة دائمة تحيّن النّصوص الكلاسيكية، وتعيد اكتشاف الكُتّاب المغمورين، ويكون من واجبه أن يُعرِّف بالآثار الحديثة والتعريف بمواهب جديدة. أما القسم الأول، فهو يقف عند مفهوم النقد، ويتساءل: ما هو النقد؟ ومع أن السؤال كأنه استعادة لسؤال سارتر عن: ما الأدب؟ والذي يعترف المؤلف بأن الإجابة عنه تختلف باختلاف العصور والفلسفات أو الأيديولوجيات القائمة وراء التيارات النقدية.

الحقيقة التي لا خلاف عليها أن طرح تساؤل ما هو النقد؟ يتطلب مرادفه مَن هو الناقد؟ فالعملية النقدية تفترض أساسا أن الأثر الأدبي، إذا ما تمّ نشره لا يكون له وجود إلا بقارئه ومن أجل قارئه وهو يعطيه حياته ومعناه. إلا أن الناقد ليس قارئا مثل سائر القُرَّاء كما يقول “جا. بلمان نوال”، فالناقد وفقا لرولان بارت مبلّغ. وبذلك يمثّل الناقد نقطة الالتقاء الجامعة بين تَلَقّي الآثار الأدبية وتبليغ القيّم الأدبية.

وقد تكون للناقد أهمية في رفع حجم المبيعات وفي شهرة الكاتب ومن ثمّ فالناقد لا يُنشئ الأثر وإنما يُعيد إنشاءه دون أن يدّعي القيام مقام الكاتب أو القارئ. وينتهي إلى أن تعريف النقد يختلف باختلاف موقفنا من الأثر، فهل نباشر الأثر باعتباره موضوع تقييم أو موضوع متعة أو موضوع فهم وكذلك وفق توجه أساس الخطاب النقدي، إلى الكاتب أو إلى الأثر أو إلى القارئ الناقد. كما يرفض المؤلف فكرة النقد المسبّق، إلا في حالة أن يُرسي هؤلاء القرّاء المحترفون أحكامهم على مجموعة مضبوطة من القوانين، وقد غدا هذا النقد المسبّق عند البعض أمثال ميشال تورنيه “جريمة كبت للحرية الإبداعية” كما أن النقد الحاكم اللاحق لا يختلف عن السابق، حيث أن كليهما سيجد متعة في النقد اللاذع، وهي الممارسة التي تُفسِّر السُّمعة السّيئة التي يُوصم بها النّقاد منذ ولادتهم. وهو ما يؤكّد على أن تذوق الآثار الأدبية فن.

ووفقا لمقولة بروست، فإن هدف الناقد الماهر أن ينقّي النصوص تنقية صحيحة، وأن يبعث في القارئ الإعجاب بعبقرية الكتّاب الكبار، ومن ثمّ فمن واجب الناقد “أن يعيد خلق عالم الكتّاب بطريقة شعورية لا بطريقة فكرية”. ويرى رولان بارت أن “النقد ليس فن إصدار الأحكام أو كفاءة اكتشاف الحقائق، وإنما هو نشاط فكري يلزم مَن يتعاطاه إلزاما، فالنقد لا يكون دوغمائيّا ولا علميّا وإنما هو الحوار ما بين تاريخيْن وبين ذاتيْن: تاريخ الكاتب وذاتيته من جهة، وتاريخ الناقد وذاتيته من جهة أخرى”.

لا يتوقف الناقد عند مصطلح بعينه وإنما يُفنّد كافة المصطلحات مُبيّنا أهميتها وعيوبها، فيقف عند النقد المبدع وضرورته وأيضا مخاوفه، حيث طغيان الموهبة على المنهج، وكذلك نقد التماهي الذي يجب أن يكون أولا وسيلة للفهم. ثمّ النقد الانطباعيّ وغيرها من أصناف متعدّدة، بيد أن المؤلف يذكر أن تاريخ النقد وفقا لملاحظة روجي فيول، يتوزع بين تيّارين؛ أحدهما لا فكري يرفض للعقل إمكانية أن يخترق أسرار الفن، والتيار الثاني وضعي يبحث عن مِنْهاج جديد للتقدُّم في فهم الأثر. وإن كان الأمر عند بارت على غير هذا، فيميّز بين أصناف النقد الرمزي ذات المقاصد العلمية وأصناف النقد التأويلي الجماليّة. فأصناف النقد الرمزيّ تكون وحدة مع النقد الموسوعي والنقد الشكلي اللذين يهدفان إلى فهم الأثر بفضل عناصره الخارجية أو بفضل عناصره الداخلية، ويهدفان إلى وصف الأثر باستخدام خطاب اصطلاحي شفّاف وموضوعي.

يتضمن الكتاب الكثير من المقولات النقدية لأعلام النقد من مختلف الاتجاهات، وإن كان يقارن هذه المقولات ببعضها البعض. فيضع سارتر في مقاربته عن النقد الداخلي والخارجي مع مقاربة تودروف عندما ميّز بين النقد الآني والنقد المتعالي، والنقد المحض والنقد المضاد، والنقد الصافي. وغيرها من مقولات نقدية متغيرة وقابلة للتطوير وفقا لآراء قائليها وسياقاتها الثقافية والسياسية.

ويستخلص المؤلف في النهاية صفات الناقد المثالي الذي يرتئيه، حيث هو ذوّاق في الجمال وحكم منصف عليم، أي بمثابة الإله المتصرّف في الأزمان الذي يقود عالم الأدب إلى عصره الذهبي، ومع هذا يعترف بأن النقد الكامل قول أسطوري لا وجود له في الحقيقة، فالنقصان هو أمر من طبيعة النقد كما يقول ألبار تيبودي. وجاء القسم الثاني ليرصد مسيرة النقد متتبعا التطورات التي لحقت بالنقد وتحولاته خاصة النقد الفرنسي الذي سيتحول من نقد خارجي ومسبّق إلى نقد داخلي ولاحق للنص. وكذلك كيف تطور النقد الصحافي والأستاذي منذ القرن الثامن عشر في مقابل النقد الذي ينجزه الكتّاب.

ويربط الكاتب بين التحولات النقدية والتحولات الكبرى لمفهومي الأدب والكتابة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بعد تغيير المفاهيم وانزياحها بعدما التبس الأمر بالبلاغة من القرون الوسطى إلى القرن 18. أما القسم الثالث، فهو عن أصناف النقد الثلاثة ممثلة في النقد الصحافي والنقد الجامعي ونقد الكتّاب. ويفنّدُ المؤلف الفروق بين أنواع النقد الثلاثة فيقول “إن النقد الصحافي والجامعي متداخلان، فالصحافي درسَ في الجامعة، كما أن الجامعي يلجأ إلى كتابة مقالة في الصحافة ومع هذا فالنقد الصحافي يتعدّى وظيفته عندما يختار مسبّقا النظر في الآثار القابلة للبقاء أي يحلّ نفسه محلّ الخلود، والأهم أنه نقد غالبا ما يتحوّل إلى ثرثرة غير مجدية أو إلى إشهار، وإن كان لا يُنكر المؤلف أن الستينات شهدت انتقالا تدريجيّا إلى مرحلة الميديا في الكتابة على حدّ تعبير ريجيس دوري”.

النقد الجامعي بدوره يقع في الدوغمائية عندما يدّعي أنه يُنير طريق المستقبل، كما يتحوّل إلى خطاب حول الأدب أو ما يشبه الأدب. أما نقد الكتّاب فإنه يتحوّل إلى نقد مسبّق، كما أنهم يقعون في النقد المتعصب أي نقد للعيوب، ولا سبيل إلى النقد الإبداعي الحقيقي – مع الإقرار بأنّه لا سبيل إلى وجوده- فلكي يفهم الناقد الكاتب الفنان فهما تاما فلا بد أن يتساويا في امتلاك فكر متميز من جهة وأن تتلاقى من جهة أخرى عبقريتهما الفريدة بالضرورة ويكون من الصعب عدم السقوط في التماهي أو الانطباعية.

على العموم، يتسمُّ الكتاب بأنه كتاب تعليمي في المقام الأوّل، حيث يحتوي على بعض التحاليل والممارسات النقدية ذات البعد التعليمي. فيجسّد تطبيقيّا، مناهج أو مبادئ أو مفاهيم سبق تقديمها نظريّا. كما يركّز الكتاب على التطوّر الذي لحق النقد في النصف الثاني من القرن العشرين. كما كان همّه في الأساس إبراز أسلوب الناقد وخصائص مختلف أصناف الخطاب الجامعي والصحافي والجمالي.