"سلاطين الغلابة".. قصة نهر مارس أسوأ أشكال العبودية

يعد النيل أطول نهر في العالم وهو محل نقاش واسع وسجال لا ينتهي بين دول المنبع والمصب. وقد فتحت الأبواب من جديد لتسليط الضوء على مكانته لدى المصريين وأهميته الحياتية والثقافية والاجتماعية، وعلاقته التاريخية التي ارتبطت بالأساطير والقوة والحياة والموت والعبودية وأشكالها المختلفة.

لم يكن نهر النيل مجرد مجرى مائي عادي بالنسبة إلى المصريين، إنما هو شريان حياة يمتد في ربوع مصر وشكّل خصائص الإنسان المصري عبر التاريخ وحدّد معالم مستقبله.

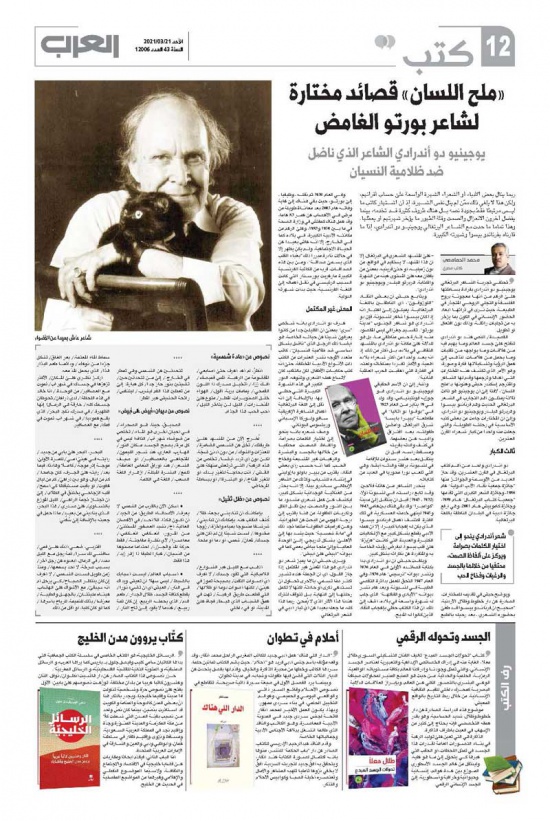

ويسلّط الأكاديمي والكاتب المصري صلاح هاشم الضوء في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “سلاطين الغلابة”، على علاقة الفلاح المصري بالنيل والملك، وقدرة هذا الفلاح على الثورة على الظلم في حال تهديد أرضه.

ويقدم هاشم في كتابه الجديد، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، صورا إنسانية عن حياة بعض المصريين أو لوحات حكمية مترابطة تناقش كل لوحة إحدى القضايا المصرية المعاصرة بعقلية شخص بسيط، مفتتحا الكتاب بالتعجب من المعالجة الإعلامية والبرلمانية تجاه قضية نهر النيل، وما حيك من مؤامرات في الجنوب.

ويتعجّب الكاتب من طريقة تعامل السياسيين مع القضية المصيرية المهمة “كأن انحسار مياه النهر مجرد مشكلة كغيرها من آلاف المشكلات اليومية التي يعيشها المصريون”.

ويشير إلى أن السياسيين “حين يعجزون عن مواجهتها (للمشكلة) يتعايشون معها أو يتعاملون معها باعتبارها إحدى قضايا الأمن القومي التي تحتاج إلى حبال سياسية طويلة..”.

ويقدم كتابه بقراءة تاريخية ونماذج إنسانية تحدّت بعزيمتها القوية والانتماء كل أشكال الفقر والجهل والمرض. وناقش كذلك الكثير من القضايا المصرية المعاصرة بعقول وحكمة شخوص عاشوا في مرحلة استثنائية في تاريخ مصر ليؤكد أن “مشاكلنا قديمة وتقليدية ولا تحتاج إلى لوغاريتمية لحلها بقدر حاجتها إلى البعض من الحكمة وقدر من الوعي والانتماء”.

معاناة تاريخية

يقول هاشم وهو أستاذ للتنمية والتخطيط في جامعة الفيوم “إذا كان هناك من يرى أن الكثير مما أصاب المصريين من التفرقة والصراع والضعف والهزيمة، كان بسبب ‘عبادة النهر’ أو ‘عبادة السلطة’، فإن الواقع يشير إلى أن صبرهم على الفقر والجوع أكبر بكثير من الصبر على المساس بالكرامة أو تعرضهم للظلم والهوان”.

ويضيف “ربما يقبل المثقفون أحيانا مبررات السلطة لفقر الشعب أو إفقاره وسوء أحواله الاقتصادية، ككثرة السكان أو قلة الموارد وتأخر البحث العلمي، لكنهم قد لا يجدون مبررا أبدا لقهر الشعب أو تهميشه”.

ويؤكد أن النجاحات التي حققتها القيادة السياسية المعاصرة في الدفاع عن وجود الدولة المصرية وإسقاط الفاشية الدينية، ومحاولتها المستميتة استعادة مصر لدورها إقليميا ودوليا، لن تشفع لها تاريخيا “إذا تمكنت إثيوبيا من بناء سد النهضة”.

ويقول إن “الحفاظ على النهر من الضياع هو القضية الوحيدة التي لا يهم الشعب معرفة كواليسها، بقدر ما يعنيه استمرار النيل في الجريان، ليحكي للأجيال القادمة كيف بنى المصريون القدامى حضارتهم وكيف حافظ المعاصرون عليها من الضياع”.

ويسرد حكايات تاريخية في كتابه الجديد وعلاقة نهر النيل بالفلاح المصري. ويقول “إن حياة المدينة لم تستطع أن تنسيه علاقته بالنهر، ولا حالة البؤس التي يعيشها الفلاحون في القرى”، وأن هذا الأمر دفعه إلى البحث عن معاناة الفلاح المصري عبر التاريخ، وفي علاقته بالطبيعة والملك.

ويروي أن “الشعب المصري على مرّ التاريخ عبَد كل من قدم له ‘غذاءه’، إذ عبَد النيل والشمس والفرعون باعتبارهم المسؤول الأول عن رعاية النهر والقادر دون غيره على تنظيم الري”.

ويشير إلى أنهم “كانوا يؤمنون بأنه إذا لم يتمكن الحاكم من الحفاظ على النهر أو تنظيم الري، فقد سقطت ألوهيته”.

ويوضح الأكاديمي المصري أن نهر النيل مارس على الشعب أسوأ أشكال العبودية، لدرجة أن الشعب تعامل مع النيل كأنه كائن حي، يأكل ويحكم ويتزوج النساء، فكان يقول مخاطبا الفلاح “أعطني أرضك وجهدك، أعطك مياهي”.

ويقول إن “الفلاح كان يحرث الأرض في النهار ويسقيها في الليل، وكأن العمل بالأرض والفلاحة صلاة يقضيها الفلاح في كل صباح ومساء”.

ويضيف في سرد لوقائع تاريخية بشأن العلاقة مع النيل حيث كان هناك اعتقاد بأن “حين كانت تتوق نفس النهر للنساء يجف ولا يجري ماؤه، إلا إذا قدم الفلاحون له أجمل الفتيات”، واستمرت تلك العادة حتى الحكم الإسلامي، حيث تمرد المسلمون عليها واستبدلوها بالصلاة من أجل الماء، حتى خاطب خليفة المسلمين عمر بن الخطاب النيل حين جف برسالة رسمية قال له فيها “يا نيل إن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا بك”.

الفلاح والملك

يسلط الأكاديمي المصري الضوء في كتابه الجديد “سلاطين الغلابة” على علاقة الفلاح المصري بالملك على مدار التاريخ، وكيف أنها لم تكن أقل قسوة من علاقته بالنهر.

ويروي أنه إذا عمت المجاعات، كان الفلاحون يتولون تدبير المؤن. وكان الفلاح يذهب إلى الحكام والنبلاء ويحدثهم بالقول “انتظروا.. سوف ابتعد عن داري من أجلكم، حتى أعود إليكم بالطعام”.

ويقول إنه “حين شعر الفلاح بغبر السلطة وقهر الحاشية واستغلال النبلاء، فقد أنجب الفلاح الفصيح، الذي عارض الملك وقال له “أيها الملك.. إنك لص.. تحكم البلاد بجهل الفلاحين”.

كتاب صلاح هاشم يسلط الضوء على علاقة الفلاح المصري بالحاكم على مدار التاريخ، وكيف أنها لم تكن أقل قسوة من علاقته بنهر النيل

ويضيف أنه في حالات أخرى “حين استعلى الملك الإله على وجيعتهم، تمردوا عليه، ومارسوا ضده أسوأ أشكال التجويع السياسي، وأكدوا أنه لا سلطان لمن في السماء على الأرض، وأن الأرض لم يحرثها”.

ويوضح الكاتب هاشم أن “الفلاح إذا ثار على الظلم لم يفرّق بين معبد لآلهة أو ديوان حكومة أو قصر لغني”، وأنه في حال “استوعب الحكام ثورته، عاد إلى الحقل ليزرع الأرض ويبني الوطن ويؤسس لعلاقة جديدة بين الفلاح والحاكم، قوامها الحقوق والواجبات، وأن الحاكم مسؤول عن حماية النهر، فإذا ما فرّط فيه أو أهمله فقد شل ذراع الأمة الفتية وقيّدها في الأغلال”.

ويرى أن مسألة استعباد الفلاح لم تكن مرهونة بحياة الملك، حيث كانت هناك قوانين تحرّم على الفلاح أن يذبح البقرة العفية السليمة التي تحرث الأرض.

ويقول إن “الملوك والنبلاء كانوا يحرصون على استنزاف قوت الفلاحين حتى وهم موتى”، وكان هؤلاء يكتبون على مقابر الفلاحين “أيها الأحياء فوق الأرض، يا من تمرون بهذا الضريح، هل تحبون أن يرضى عنكم مليككم وأن تكونوا من المقربين من الإله العظيم، قدموا ألف رغيف وألف قدر من جعة للمقرب، يقصدون أقرباء الملك”.

ويضيف “يبدو أن هذه الدعوة قد استمرت إلى الآن، فلا يزال جوعى الفلاحين يذهبون إلى مقابر موتاهم بـ’أرغفة’ العيش الطازجة، وأجود أنواع الفاكهة، بينما يذهب أهالي المدن إلى المقابر ببعض من أغصان الأشجار وفي أحسن حالاتهم كانوا يذهبون إلى مقابرهم بـ”باقة ورد”.

وينقل الكاتب عن تقارير بحثية تتحدث عن أن خمسين في المئة من الفلاحين يعيشون على الهياكل العظمية للطيور ورؤوس الأسماك التالفة ويستبدلون أكلها بالنكهات الطبيعية، وأن 92.5 في المئة من الذين يعانون من نقص الأمن الغذائي لديهم بطاقات تموين.

ويقول إن “حصة التموين لا تكفي فقط سوى احتياجات خُمس أفراد الأسرة، ليس ذلك فحسب، فخُمس هؤلاء أيضا يعانون من نوعين من الأمراض، أحدهما على الأقل مزمن”.

حكايات النهر

“حكايات النهر لا تزال في جزيرتنا تطارد أخيلة الأطفال والصبية وأصحاب القلوب الرهيفة”، هكذا رسم الكاتب هاشم صوره وحكاياته مع نهر النيل، فيقول إنه “لم ينس أبدا عم حمدي المراكبي، الذي كان ينقلهم بمركبه عبر النهر، ورغم طيبته المتناهية، فإن البياض في عينه كان يرعبهم في الصغر.. كان يثير في أنفسهم أسئلة كثيرة في الكبر، أهمها: لماذا عينه بيضاء هكذا؟”.

ويقول إن هذا الأمر جعله يتجرأ ويسأل والده عن سر البياض في عينه اليمنى، فحكى له “إنه ذات يوم كان عم حمدي يقف بمركبه الصغير على شاطئ النهر، وإذا بجثة مكفية على البطن تعوم في النهر، مما يدل على أنها جثة لـ’أنثى’ وليست لذكر، فـ’جثث الذكور’ عادة ما تأتي عائمة على الظهر، حسبما كان يحكى لنا في الصغر”.

ويستكمل أن “عم حمدي نادى تلك الجثة على الفور بالنداء الذي اعتاده الجميع في مثل هذه المواقف ‘يا جثة حَلّت الدفنة’ وإذا بالجثة تأتي إليه ليكرمها بالدفن. وحين شرع عم حمدي في دفنها في الرمل الجاثم على شاطئ النهر، نظر إلى فرجها وقال ‘لو كنت حفظته ما كان فعل بك هكذا.. وإذا بالجثة تصفعه بكفها على عينه، فيصيبه العمى في الحال، وظل عم حمدي يذكر حكايته مع الجثة حتى مات، تاركا خلفه درسا لأبناء جزيرتنا، بألا يخوضوا في أعراض الناس بلا دليل”.

ويقول الكاتب إن هذه ليس حكايات ميّتة عن النهر، لكنها مازالت حية تتوارثها الأجيال حتى الآن في جزيرتهم، لتكمل بذلك جملة الأساطير التي ربطها المصريون بالنيل على مر التاريخ.

ويوضح أن “النيل كان بالنسبة إليهم رمزا نسجت حوله أخيلة المصريين العديد من الحكايا، التي أوصلته ذات يوم ليصبح بالنسبة إليهم ‘إلها’ تقربوا إليه بأجمل فتياتهم في عيد الوفاء، وصلى له المسلمون حتى يجري، وحين تمرد النيل أرسل له عمر بن الخطاب برقية تهديد”.

ويشير إلى أن هناك قصصا مازالت تروى للأطفال في جزيرته أغربها حكاية المسحور، وهي لرجل أعدت له زوجته سحرا يجعله يفضل الحياة في النهر، فيتحول من إنسان يعيش خارج النهر إلى وحش لا يمكنه العيش سوى في داخله.

ويقول “كانت عملية السحر هذه بمثابة تأديب، إذ بإمكان الزوجة أن تفكّ السحر، بشرط ألا يمضي على نزوله النهر 40 يوما كاملة، فإذا أرادت أن تستعيده مجددا ذهبت إلى النهر، ومعها زوج من الحمام، نصفه مطهو ونصفه الآخر نيْءٌ، وقفت على شاطئ النهر تناديه باسم أمه، فإذا سمع المسحور صوتها حَلّ إليها، فتقدم إليه الحمامتين المطهوة والنيّئة، فإذا فضل المطهوة أعادته إلى بيتها، أما إذا استحسن النّيء على الطيب، علمت الزوجة بأنه لا أمل في عودته، فقد صار وحشا”.

ويوضح هاشم أنه رغم عدم منطقية هذه الأسطورة، إلا أنها كانت مصدقة لديهم “وكانت ترمز دائما إلى جبروت المرأة هناك، وتكرس في عقيدة البسطاء من الناس أن الرجل ألعوبة المرأة، وأن المرأة دائما ألعوبة إبليس، وعلى الرجل دائما أن يتوخى الحذر”.

ويشير إلى أن حكايا المسحور لم تكن مجرد أسطورة تتناقلها مجالس الكبار والصغار، فبخلاف أنه “البعبع الذي تهدد به الأمهات الأطفال المتمردين، فقد بات بمثابة مبرر قوي، لغرق الكثير من أطفال القرية وصبيانها، ليظل النيل في سكينته دائما شاهدا على جرائم الليل المعتم. فكما كان النيل في الصعيد بسيطا متواضعا كانت حكايا البسطاء أيضا بسيطة، ترسم كل يوم خصائص الإنسان في الصعيد قِربة سقاء، وأخافته من النهر “حكايا المسحور”.