سارة عبدالعزيز: أفلام الصحافيين أكثر صدقا في تصوير عالم الصحافة

تناولت العديد من الأفلام المصرية شخصية الصحافي وحتى عالم الصحافة بشيء من التنوع، ويخفي هذا التنوع تفاوتا في الرؤى وتقلّبا فيها من فترة إلى أخرى، ارتباطا بالواقع السياسي بشكل خاص والاجتماعي بدرجة أخرى. لذا فإن تتبع صورة الصحافي وعالم الصحافة في الأفلام المصرية ظل مرتبطا بواقع كل بلد.

سعى كتاب “صورة الصحفي في السينما” للباحثة سارة عبدالعزيز كامل محمد إلى رصد وتحليل صورة الصحافي المقدَّمة في الأفلام الروائية السينمائية المصرية والوقوف على ملامح هذه الصورة والعناصر المكوِّنة لها من خلال الأفلام التي تم إنتاجها خلال الفترة من (1952 حتى 2009)، بالإضافة إلى دراسة آراء عيّنة من الخبراء في مجال الصحافة والإعلام ومجال الكتابة الدرامية والنقدية حول الصورة المقدمة للصحافي من خلال الأفلام السينمائية عيّنة الدراسة، للوقوف على آراء هذه النخبة في أساليب تحسين وتطوير هذه الصورة.

وتم تحديد نطاق الدراسة التحليلية من الأفلام، والتي تم تناولها بالدراسة بأسلوب الحصر الشامل لجميع الأفلام التي أُنتجت خلال الفترة من 1952 إلى 2009، وقدمت الصحافي كشخصية محورية ومؤثرة تدور حولها الأحداث الدرامية للفيلم.

الصحافي في علاقة جدلية مع السلطة

كما تم تحديد عيّنة الدراسة من الخبراء لتكون 24 خبيرا موزَّعة على الخبراء في مجال الصحافة والإعلام والخبراء في مجال كتابة الدراما والنقد. وتم استخدام المقارنة المنهجية باعتبارها مطلبا منهجيّا لاستقراء نتائج التحليل ونتائج المسح الميداني للمقارنة بين خصائص وسمات صورة الصحافي في الأفلام السينمائية.

السينما والصحافة

ترى الباحثة أن الأفلام السينمائية عادة ما تكون مغرَمة بشخصية الصحافي، والصحافيون دائما ما يكونون مشهورين في الأفلام السينمائية، فالانجذاب بين الفيلم السينمائي والصحافة أو العمل الإعلامي بوجه عام شيء واضح، فالسينما والصحافة كلتاهما تركزان في الأساس على الحكاية أو القصة، كما أنهما تهتمان بنفس الأمور مثل: النفس الإنسانية، والطبائع البشرية وما تقع فيه من أخطاء ومشكلات أخلاقية واجتماعية، والمناسبات ولحظات التألق والنجاح، وهدفهما الأساسي هو إظهار الأخلاق الحميدة والسلوك السَّوي، فالأفلام التي تصور الصحافة والصحافيين ليست مجرد أفلام ولكنها وثائق تؤرخ لصناعة الصحافة وللمهنة والعاملين بها. وقد كان أول ظهور للصحافي في الأفلام الروائية السينمائية المصرية في فيلم “ليلى بنت الأغنياء” إنتاج عام 1946 والتي أنتجت بعد ذلك صورا درامية ورومانسية وكوميدية وواقعية لكل الصحافيين في الأفلام السينمائية.

وتضيف أن صناع السينما مغرمون ومعجبون بشخصية الصحافي كشخصية درامية وسينمائية ولم يكونوا يصوّرونها كشخصية سلبية دائما، فالأفلام القديمة كانت تصور شخصية الصحافي ومهنته بشكل مثالي يحترم أهمية الصحافي والصحافة، وقد ذكر جو سالتزمان أن الأفلام السينمائية صورت الصحافي وكأنه مثالي أو محارب من الصعب هزيمته وهو دائما مستعد للمحاربة من أجل إعلاء كلمة الحق وهو ما أكده المخرج كريستوف أونور، مشيرا إلى أن هذه الصورة المثالية وصلت إلى قمتها في فيلم “كل رجال الرئيس”، الذي صور البطلين داستين هوفمان وروبرت ريد فورد كصحافيين ليسا فقط مسؤولَين عن تغطية فضيحة “Water Gate” وإنما ظهر الصحفيان كأنهما بطلان يدافعان عن الحقوق العامة بأن يعرضا الحقيقة، حيث يقول أونور إن البطلين جسّدا أفضل ما تحمله القيم الأميركية.

الأفلام التي تصور الصحافة والصحافيين ليست مجرد أفلام ولكنها وثائق تؤرخ لصناعة الصحافة وللمهنة

وتلفت الباحثة إلى أن جو سالتزمان يرجع السبب في تلك الصورة المثالية والروحانية للصحافي في الأفلام القديمة إلى أن هذه الأفلام كانت مكتوبة من قبل صحافيين في مجال الأخبار، وكانت مبنية على واقع خبراتهم في الحياة الصحفية الواقعية، فهم يتأثرون بمهنتهم إلى حد كبير، أما الأفلام الآن فمعظم القائمين عليها يكرهون الصحافة ووسائل الإعلام وهذا يكون واضحا من خلال كل فيلم يقومون بتقديمه إلينا كجمهور.

وتؤكد الباحثة أن هذا يتفق مع واقع صورة الصحافي في الأفلام الروائية السينمائية المصرية، فالأفلام التي كانت مكتوبة من قبل صحافيين، تمتعت بمصداقية عالية وبالدقة في تصوير تفاصيل واقع العمل الصحفي، بالإضافة إلى توضيحها لأدق تفاصيل العمل الصحفي الواقعية، ومن هذه الأفلام “الرجل الذي فقد ظله” لفتحي غانم، “جفت الدموع والعمر لحظة” ليوسف السباعي، “كفاني يا قلب ودموع صاحبة الجلالة” لموسى صبري، “الإرهاب” لحسن شاه، فقد ظهر في فيلم “جفت الدموع” طبيعة عمل مدير التحرير ومهامه الوظيفية وهو ما لم يقدم في أي فيلم سينمائي آخر تناول صورة الصحافي ومهنة الصحافة، كما ظهرت أهمية عمل سكرتير التحرير ومكانته في الجريدة وقدرته على إبراز أو تهميش أي موضوع صحفي، وبالتالي تحكمه في إشهار أو تهميش كاتب هذه الموضوعات في فيلم “كفاني يا قلب”.

وتوضح عبدالعزيز أن موضوع حرية الصحافة شكَّل أحد المواضيع المهمة التي تعاملت معها السينما العالمية بجدية وبحنكة عالية خصوصا على مستوى كتابة السيناريو. وقد قسمت السينما العالمية الصحافيين إلى قسمين: قسم يمثل الصحافي النزيه الذي يتعامل بمهنية وبضمير متحدِّيًا كل الصعاب والتهديدات. وآخر منعدم الضمير ودون احترافية يلهث وراء تحقيق مآربه الشخصية ونزواته العابرة المتمثلة غالبا في ابتزاز الضحية.

السينما المصرية في السابق قدمت الصحافي كإنسان يبحث فقط عن السبق الصحفي ثم تحول إلى محاربة الفساد

بالنسبة إلى السينما العربية والمصرية على وجه الخصوص، فلا شك أن هذه الأخيرة وتحت تأثير السينما العالمية، تطرقت إلى مهنة المتاعب ومعاناة الصحافي العربي مع لوبيات الفساد التي تنتهج سياسة تكميم الأفواه. ولعل أول فيلم مصري تعرض لهذه الحقيقة المرة هو “زائر الفجر” 1972 لممدوح شكري، وهو الفيلم الذي مُنع من التسويق بعد أسبوع من عرضه، إلى أن جاءت ثورة 25 يناير 2011 ليُفرَج عنه مع بعض الأفلام التي لم تر النور بسبب الرقابة السياسية. وتدور أحداث الفيلم حول صحافية وناشطة سياسية يتم قتلها من طرف شخصيات سياسية فاسدة.

معاناة الصحافي

تؤكد الباحثة إذا كانت السينما المصرية في السابق قدمت الصحافي كإنسان يبحث فقط عن “الخبطة الصحفية” أو يلازم فنانا مشهورا، فإن مجموعة من الأفلام الحديثة غيّرت هذه الصورة لتبرز دور الصحافي في محاربة الفساد في كل تجلياته، مثل فيلم “قضية سميحة بدران” لإيناس الدغيدي، و”الغول” لسمير سيف، و”هدى ومعالي الوزير” لسعيد مرزوق. بالإضافة إلى عدة أفلام صُوِّرت في مطلع الألفية الثالثة تطرّقت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذا الموضوع مثل فيلم “فتح عينيك” و”خيانة مشروعة”.

وخلال تحليلها لعلاقة السلطة بالصحافة منذ عام 1952 تشير الباحثة إلى ما أطلقت عليه “إرهاب الصحافيين” وتقول “بدأ استخدام أسلوب اعتقال الصحافيين لمدة محدودة، وهو ما أطلق عليه عبدالناصر أسلوب ‘التربية’ عقب قيام الثورة مباشرة، وذلك باعتقال علي ومصطفى أمين في 25 يوليو 1952م. وقد ظهر ذلك في فيلم ‘زائر الفجر’ الذي تناول الفترة من (1952 حتى 1970) حيث أظهر الفيلم اعتقال البوليس السياسي للصحافية بسبب آرائها السياسية المعارضة للنظام وتعذيبها، وكان نتيجة في وفاتها إثر أزمة قلبية حادة خوفا من التعرض للاعتقال والتعذيب مرة أخرى”.

وتتابع “لقد استُخدم أيضا هذا الأسلوب في الفترة من (1960 إلى 1971)، على الرغم من تحويل المؤسسات الصحفية إلى ملكية الاتحاد الاشتراكي ومن تمت تبعيتها المطلقة للسلطة. وظهر استخدام هذا الأسلوب في فيلم ‘كفاني يا قلب’ إنتاج عام 1977 والذي تناول فترة السبعينات، حيث تم اعتقال المصور الصحافي بسبب معارضته للسلطة واشتراكه في تنظيم سري يعمل ضد النظام”.

وتتابع عبدالعزيز أنه “في الفترة من (1952 إلى 1960)، أدى اختفاء التعددية السياسية إلى ضيق مصادر الأنباء والمعلومات أمام الصحافي، كما أسهمت الرقابة المفروضة على الصحف والممارسات السلطوية الإرهابية ضد الصحف والصحافيين إلى التقليل من كفاءة الصحافيين في الحصول على الأنباء والمعلومات وذلك نتيجة عدم قدرتهم على نشر ما يمكن أن يحصلوا عليه من أبناء ومعلومات في صحفهم، كما أن إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط لم يسهم في زيادة مصادر المعلومات أمام الصحف، وذلك نتيجة لدور السلطة في تقييد دور هذه الوكالة ثم في فرض تبعيتها لها”.

وتضيف “جاءت الفترة 1960 – 1971 لتزيد من حدة هذه الظاهرة، فقد استمرت القيود القانونية والسلطوية على حق الصحافي في الحصول على الأنباء والمعلومات. وفي الفترة من 1971 حتى 1981 يلاحَظ أيضا استمرار القيود المفروضة على حق الصحافيين في الحصول على الأنباء والمعلومات، وذلك على الرغم من أن قانون سلطة الصحافة الصادر سنة 1980 قد نص على حق الصحافي في الحصول على المعلومات والأنباء، إلا أن هذا النص لم يكن له أي تأثير، حيث استمرت السلطة هي المصدر الأساسي للأنباء في ظل تقييد التعددية السياسية”.

الكتاب دراسة تحليلية لأفلام مصرية ترصد صورة الصحافي كشخصية محورية ومؤثرة تدور حولها الأحداث الدرامية

وتلفت إلى أن القيود المفروضة على حق الصحافي في الحصول على المعلومات والأنباء استمرت خلال الفترة من 1981 حتى 1985، وقد شهدت هذه الفترة ممارسات سلطوية سيئة تمثلت في الاعتداء على الصحافيين خلال قيامهم بواجبهم في تغطية الأحداث خصوصا الصحافيين الذين يمثلون صحف المعارضة. وطوال الفترة 1952 – 1985 فرضت السلطة قيودا قانونية وسلطوية على حق الصحافيين في الحصول على الأنباء والمعلومات، ولكن يلاحظ تزايد مصادر الأنباء والمعلومات في ظل التعددية السياسية، حيث تزيد هذه التعددية من فرص الصحافيين في الحصول على الأنباء والمعلومات من مصادر متعددة.

وتؤكد الباحثة أن مصداقية الصحافة المصرية، وبالتالي مصداقية الصحافيين تناقصت لدى الجمهور نتيجة تزايد القيود المفروضة عليهم وزيادة تبعية الصحافة للسلطة، عقب قيام ثورة يوليو 1952 وكان لذلك تأثير سلبي على دور الصحافة ووظائفها وتأثيرها سواء داخل المجتمع المصري أو على النطاق العربي. ثم عقب صدور قانون تنظيم الصحافة الذي جعلها تابعة للسلطة من الناحيتين النظرية والفعلية، ولقد كانت لذلك آثار سيئة، فعلى مستوى المجتمع المصري اعتُبرت الصحافة أداة استُخدمت للتضليل والتعتيم الإعلامي، وهو ما جعل المظاهرات تتجه عقب هزيمة 1967 إلى جريدة “الأهرام” وتقذفها بالحجارة.

الممارسات السلطوية

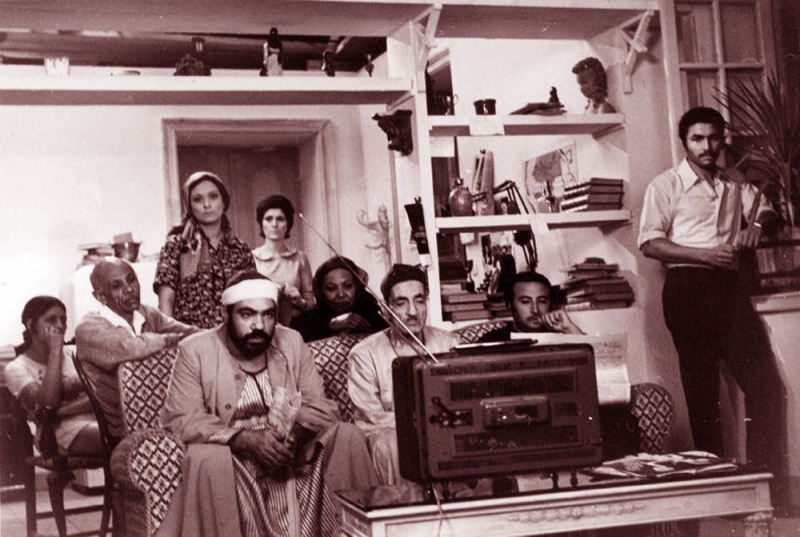

كما ترددت الشعارات المطالبة بحرية الصحافة في مظاهرات عام 1968، ومن ناحية أخرى فقد تزايد التعرض للإذاعات الأجنبية من جانب الشعب المصري للحصول على المعلومات، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة أخطار الغزو الثقافي الغربي. ومن أشكال هذا التعتيم والتضليل الإعلامي ما ظهر بوضوح في فيلم “العصفور” إنتاج عام 1974 والذي عبّر عن فترة ما قبل نكسة 1967، فكانت الصحف في هذه الفترة تنشر الرسوم الكاريكاتيرية التي تصور إسرائيل كـ”حشرة” تحت أقدام الجنود المصريين.

وتلاحظ الباحثة أن مشكلة انعدام مصداقية الصحافة استمرت طوال الفترة التي أعقب ثورة 1952 حتى عام 1985، ولذلك فإن تحرير الصحافة المصرية من التبعية للسلطة هو نقطة البداية الصحيحة لزيادة مصداقيتها وقدرتها على التأثير داخليًّا وخارجيًّا. وقد ظهر ذلك بوضوح في فيلم “هدى ومعالي الوزير” وهو عن قصة واقعية، إنتاج عام 1994 وتناول فترة الثمانينات، وأوضح الفيلم استغلال رجال الأعمال لوسائل الإعلام من صحف وتلفزيون في تضليل الشعب المصري والنصب عليه من خلال شركات توظيف الأموال الوهمية، وكان الرأي السائد والرئيسي للجمهور في الفيلم “الكلام ده منشور في الجورنال واتذاع في التلفزيون.. يعني ده رأي الحكومة” وهو ما يوضح أسباب انعدام المصداقية للصحافة ولوسائل الإعلام بوجه عام في هذه الفترة.

وتتابع أن أخلاقيّات الصحافة قد تدهورت تبعا لتزايد تبعية الصحافة للسلطة، وكنتيجة للممارسات الإرهابية السلطوية ضد الصحافة والصحافيين، وسيادة نظرية تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة، وهو ما فتح الباب أمام نماذج انتهازية من الصحافيين أدركوا أن مستقبلهم مرتبط برضاء السلطة عنهم، ومن ثَمَّ فقد قاموا بأدوار لكسب ثقة السلطة خارج نطاق عملهم الصحفي كان من أهمها التجسس والقيام بأعمال المخابرات وكتابة التقارير للمباحث وأجهزة السلطة، وقد اتضحت هذه الظاهرة بشكل حاد خلال الفترة من 1954 حتى 1971، كما ساعدت هذه الأدوار التي قام بها الصحافيون خارج إطار عملهم الصحفي السلطة على التخلص من بعضهم.

وقد ظهر ذلك في فيلم “دموع صاحبة الجلالة” إنتاج عام 1992 وتناول فترة ما قبل ثورة 1952، والذي أظهر تعاون الصحافي مع البوليس السياسي من خلال كتابة التقارير السرية عن زملائه في الجريدة وعن نشاطهم السياسي، وهو ما ساعده في الترقي السريع في المناصب بالجريدة حتى وصل إلى منصب رئيس التحرير، وظهر في نهاية الفيلم وبعد قيام الثورة وهو لا يزال يكتب التقارير السرية عن زملائه في العمل.