روزاموند بايك نجمة بريطانية تقدم الإنسان ومشاعره بطريقة مختلفة

بروكسل - على طريقة الأصوات الدرامية المتقاطعة تسير الروائية والكاتبة الأميركية جيليان فلين في روايتها الأخيرة “فتاة غائبة”، التي تحولت إلى فيلم سينمائي حمل ذات الاسم، بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته الرواية بنسختها الورقية لدى القرّاء وتصدرها للمشهد الثقافي كأعلى رصيد من المبيعات لشهور متتابعة.

سينما جديدة

الممثلة البريطانية روزاموند بايك التي كانت نجمة هذا الفيلم، كانت قد ولدت في أسرة فنية، فوالدها هو المغنى الأوبرالي المحترف جوليان بايك، ووالدتها الموسيقية وعازفة الكمان الشهيرة كارولين بايك، وإليهما يعود اهتمام روزاموند بالعزف على البيانو والتشيلو، وإتقانها اللغتين الألمانية والفرنسية إلى جانب لغتها الأم الإنكليزية، تخرجت روزاموند من مدرسة بريستول في إنكلترا، ثم التحقت بأكسفورد بعد أن درست الأدب الإنكليزي.

ثم دخلت عالم التمثيل، لتحقق على الفور، موقعاً حساساً ومميزاً فيه، بفضل أسلوبها المبتكر في تقديم شخصياتها، فهي باستمرار “الفتاة المختلفة”، والشخصية غير السطحية، ذات الأبعاد المتعددة.

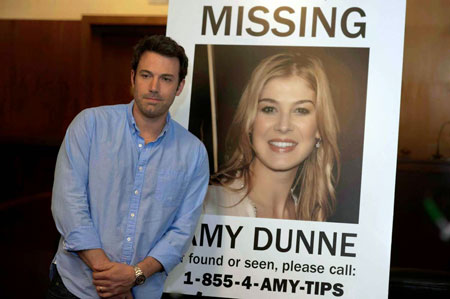

في فيلم “فتاة غائبة” الذي حصلت عن دوره فيه على جائزة الغولدن غلوب، عاشت روزاموند على وتر مشدود في عائلة يهددها التفكك والانهيار بعد خمس سنوات من الزواج. ترسم الفتاة الغائبة سر اختفائها ضمن لعبة السرد المتقن في فضاءات الخيال، من خلال صوت الرجل الزوج “نك دان” الذي قام بدوره الممثل بين أفليك والزوجة “إيمي إيليوت دان” التي قامت بدورها الممثلة الشابة روزاموند بايك، التقاطع في فضاء الصورة يبدأ من رسم الشخصيتين حيث يشتركان في الاعتماد على الكتابة كمصدر لاستمرار الحياة.

حكاية "فتاة غائبة" لم تنشأ من العدم، ولم تأت من الفراغ. فقد عاشت تفاصيلها التامة الكاتبة العالمية أجاثا كريستي، التي قررت فجأة الدخول في متاهة الغياب المفاجئ، رغم إصرارها على عدم الخوض في تفاصيل غيابها في أعمالها الأدبية من خلال علاقتها بزوجها الأول الذي حملت منه اسمه فقط

بناء الفضاء الآخر

لعبة الظهور والاختفاء، يبدأها الزوج “نك” عندما يكتشف بمجرد عودته إلى المنزل اختفاء زوجته، هو الذي قرّر مسبقاً أن يكشف لها عدم قدرته على الاستمرار في العلاقة الزوجية لعدة أسباب أهمها ارتباطه العاطفي بإحدى الطالبات التي تعرف عليها خلال ورشات الكتابة الإبداعية التي يديرها، لكن هذا الاعتراف بالخطيئة لم يحدث نتيجة الاختفاء المفاجئ للزوجة التي تركت اللغز مفتوحَ الأبواب على حلول عديدة، كأيّ رجل صالح يلجأ نك للشرطة والتي بتسارع الأحداث تجعله متورطاً بقضية مقتل زوجته الغائبة.

هنا ظلّ المشاهد أمام جريمة غير مكتملة الأركان من حيث غياب الدافع للقتل وغياب الجثة وعدم التأكد من مسرح الجريمة، وفضلاً عن كل ما سبق ظهور شهادات متنوعة في مسرح الأحداث تدلُّ على تشابك الخيوط المطروحة مع بعضها البعض بتقنية عالية الأداء الدرامي.

على الضفة الأخرى يبرز صوت آخر في السرد السينمائي، من خلال الزوجة صاحبة القضية المفترضة لتروي العين الثالثة للأحداث من زاويتها مشاهد أخرى، فهي التي تكتشف بمحض الصدفة تورط زوجها بعلاقة خارج إطار الزوجية فتشعر بطعنة في كرامتها. فتقرّر بناء على فضاءاتها الكتابية اختلاق قصة الاختفاء وحبكها بطريقةٍ تؤدي بزوجها إلى السجن، وربما الإعدام حيثُ تُصادق عليه بعض الولايات في أميركا.

بناء على هذا القرار تبدأ إيميلي برسم المشاهد من جديد. لتدفع بالعقل الباطن لزوجها ومن يحيط به للمشي بذات الخطوات التي وضعتها لهم بناء على أدلة تجعلهم متورطين أكثر في فعل القتل الذي لم يكن، ولتختلي بنفسها أياماً في مكان بعيد عن عيون الجميع، حيث تتعرّض في تشابكات الأحداث لحالة ابتزاز مالي تدفعها للجوء إلى صديقها الغني في المرحلة الجامعية، ذلك الذي كان يحلم دوماً بأن يكون معها، وعند هذه النقطة تبدأ الأحداث بأخذ منحى جديد نحو التشويق مع ظهور الإعلام كعامل حاسم في القضية.

|

الإعلام القاتل

ظهر الإعلام بكاميراته التليفزيونية وصحفييه المحترفين كمفصل هام في الجو العام. وبدأت الضغوطات على الزوج المتهم بفعل القتل الذي لم يكن، ليكون قاتلا محتملا ولتبدأ حملة شيطنته على كل الشاشات، قبل أن يقرر الأخذ بنصيحة محاميه بالظهور في برنامج حواري للتحدث إلى الجمهور وإلى زوجته التي بقي يؤكد طيلة مشاهد الفيلم على وجودها في مكان ما على قيد الحياة.

أمام هذا التناقض في السرد للصورة تبدو تقنيات الخطاب والتواصل بعناصرها العديدة التي حدّدها تشومسكي في نظرية التواصل، جلية أمام من يستطيع إدراكها. فهناك الشيفرة الناقلة والوسط المحتمل والمرسل والمستقبل والرسالة.

تلك الرسالة التي اعتمدت على نبرة صوتية هادئة مرافقة لظهور مدروس للزوج، جعل الصورة النمطية للقاتل في ذهن المشاهد تتبدد فوراً، وهذا المشهد تحديداً يضعنا أمام صناعة الرأي العام ودور الإعلام فيه، في بلاد مثل الولايات المتحدة الأميركية وغيرها، فالإعلام الذي قدّم القاتل في زمان ما، عاد ليبرّئه في وقت لاحق عن سبق إصرار وترصّد، وبإسقاط هذا الدور على الشرق الأوسط تظهر أمامنا مئات الحالات المشابهة للإعلام العربي الذي تفنّن في حالات عديدة غالبها أتى عن قصد لتشويه الآخر والإساءة له.

الإعلام الذي بدا بوسائله المتنوعة المرئية منها والمسموعة والمقروءة، حاضراً على أعلى المستويات ليدير القضية، وليعيد توصيفها وحبكتها وتقديمها من زاويته للمشاهد المتلقي المُتعلق أساساً بكاتبة ناجحة استطاعت من خلال قصصها أن تسكن في عقله الباطن متنكّرة بزي شخصيات أخرى. تلك الشخصيات التي قدّمتها بقلمِها ضمن مذكراتها الشخصية التي تم اكتشافها مصادفة إلى جانب كثير من الأدلة التي تتناول فيها زوجها الذي كان يسير بخطوات واثقة نحو السجن، أو الإعدام.

المرأة تنهي الحكاية

أمام ظهور الزوج في وسائل الإعلام، تقرر الزوجة إنهاء الرواية التي زجت بالجميع بها بعد ثلاثين يوماً من الغياب، فتعمل على نسج حكاية مقابلة تكون الجريمة فيها محبوكة التفاصيل. وتكون عملية القتل، في ذات الوقت، هي باب عودتها لحياتها الطبيعية، حيث تستخدم تقنيات العودة من خلال اعتمادها على كاميرات المراقبة المزروعة في أرجاء مكان الاختفاء على ضفة البحيرة، لتوهم الجميع أنها تعرضت لعملية اختطاف واغتصاب من صديقها القديم، الصوت الداخلي هنا كان مسموعاً فقط من طرف الزوج، الذي يحيط بكل الخيوط معا ليرضخ في نهاية المطاف إنقاذاً لحلم الأسرة الواحدة، بأن يسير بعقله الباطن ووعيه معاً نحو زوجته في ظهور تلفزيوني مشترك، ولتنتهي به حكايات المرأة الغائبة على أسئلة مفتوحة على الوجود الكلي للعلاقة بين المرأة والرجل.

القاتل في حكاية “الفتاة الغائبة” كان غائباً أيضاً لغياب الجريمة، بينما في “الشرق الغائب” فالجريمةُ حاضرة بكامل أركانِها والقاتل آمن بسلطاته وحلفائه كافة

بين أجاثا كريستي وروزاموند

حكاية “الفتاة الغائبة” لم تنشأ من العدم، ولم تأتِ من الفراغ. فقد عاشت تفاصيلها التامة الكاتبة العالمية أجاثا كريستي، التي قررت فجأة الدخول في متاهة الغياب المفاجئ. ورغم إصرار أجاثا على عدم الخوض في تفاصيل غيابها في أعمالها الأدبية من خلال علاقتها بزوجها الأول الذي حملت منه اسمه فقط بعد زواج دامَ فترة قصيرة، قبل أن تتزوج من عالم الآثار ماكس مالوان.

مالوان الذي تعرّفت عليه في العراق خلال رحلاتها العديدة إلى بلاد الشرق الأدنى، هذه الحكاية التي جرت في بريطانيا بعمومياتها، أخذتها الكاتبة الأميركية جيليان فلين وأعادت صياغتها تبعاً لظروف وتقنيات العالم اليوم، وطرحتها في قالب جديد ضمن فضاءات نيويورك وضواحيها الريفية، ذلك القالب أوصلها إلى العالمية والنجومية عقب تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي من إخراج ديفيد فينشر، ذلك الفيلم الذي حازَ على جوائز عالمية عديدة وتصدّر إيرادات السينما في بلدان كثيرة.

روزاموند بايك هي التي قامت بلعب الدور المفترض لأغاثا كريستي، رغم عدم الإقرار بذلك من قبل صانعي الفيلم، إلا أنّ تقاطعات حكايتها تدفعنا للقول إنها السيرة السرية التي لا يعرفها أحد.

وربما من هنا جاءت أهمية الفيلم من خلال قيام روزاموند التي وُلدت في السابع والعشرين من يناير لعام 1979 بإظهار أمراض العقل الباطن التي تسيطر على الشخص المهزوز من الداخل، فالأرضية الصلبة هي الأساس لأيّ فعل وفي حال فقدانها يدخل الإنسان في أطوار مختلفة قد تحوّله مجرماً، وهذا ليس تبريراً لفعل الجريمة المُدان في كل الشرائع والقوانين وإنما محاولة لفهم الدوافع والسلوك البشري لكاتب أو كاتبة تعيش تفاصيل حكاياتها واقعاً أو تسعى لتحوير الحياة الطبيعية نحو الخيال، ليكون الخيال هو الحقيقة التي يتم الانطلاق منها نحو عالم مُتخيل بالمطلق.

|

الشرق الغائب

لابد من القول إن غياب أيّ إنسان في ظروف طبيعية، يخلق لمحيطه وجغرافيته حالة من اللااستقرار، تُعزز إحساس عدم الأمان الذي قد يعيشه المرء ضمن تناقضات الحياة ككل.

وفي القصة التي نقلتها لنا عدسة المخرج العالمي ديفيد فينشر وجسَّدتها روزاموند بايك بتقنية عالية الأداء والإحساس، ضمن حبكاتها العديدة والمتنوعة في صلب الحكاية وأطرافها بتشابِك يُتعب المشاهد والقارئ معاً في لعبة الحبكِ السردي والسينمائي معاً، تحيلنا تلك الحكاية رغم وقوعها المعلن في الخيال إلى حوادث الغياب القسري الذي تعيشه مدننا في الشرق الأوسط، في سوريا والعراق على وجه التحديد، فهناك حيثُ يكون للغياب حضوراً آخر، غياب تفرضه السلطات المختلفة، بمتطرّفيها السياسيين منهم والراديكاليين الدينيين، دون أخذ إذن الضحية أو إدخاله ضمن لعبة الحياة التي تمنح في غالب الأحايين خيارات تجعل الإنسان بين سيء وأسوأ.

الظروف الحالكة كتلك التي يعيشها مئات الآلاف من البشر على امتداد المدن هناك. وهناك هذه، لا تعني نيويورك وضواحيها أو لندن وضواحيها، وإنما بلاد الغياب تحت القوانين العرفية والزنازين المغلقة، الغياب في ظل البراميل الهابطة والألغام الصاعدة والقذائف المتساقطة من كلِّ حدب وصوب، الغياب الذي يغدو حدثاً مفرداً لذاته كما في أداء وتمثيل روزاموند بايك، ويكون جمعياً كما رحلات النزوح واللجوء والموت التي باتت تضرب تلك الأوطان التي كانت ملاذاً للغائبين.

القاتل في حكاية “الفتاة الغائبة” كان غائباً أيضاً لغياب الجريمة، بينما في “الشرق الغائب” فالجريمةُ حاضرة بكامل أركانِها والقاتل آمن بسلطاته وحلفائه كافة، وحدها الضحية التي تعدّدت أسباب غيابها عن المشهد وباتت تعرف طريق خروجها دون عودة إلى المنافي البعيدة أو في خيام على أبواب الأوطان المحترقة على خلاف “الفتاة الغائبة” التي بمجرد قرارها المفاجئ بالعودة وإنهاء الحكاية، أكملت رسم المشهد الأخير في سفر الغياب.