جلال الدين الرومي لم يؤسس لوحده الشعر الصوفي وقصائد الرباعيات

قرون مرت منذ ظهور الشعر الصوفي واحتلاله مكانة أدبية ودينية وثقافية هامة في بلاد فارس وشبه الجزيرة العربية، وكان الغزل السمة البارزة في هذا الشعر، الذي مازال إلى اليوم يلقى متابعة كبرى لما فيه من دعوة للمحبة والسلام والطمأنينة، ولما له من طاقة روحية ساهم في خلقها أجيال من الشعراء المؤسسين.

يشكل الغزل في الشعر الفارسي فنا قائما بذاته، له مقومات تميزه عن جميع الفنون الأخرى، فن كل أبياته في التغزل بالمحبوب، سواء كان المحبوب معشوقة آدمية يهيم بعشقها الشاعر المحب، أو كان المحبوب هو المعشوق الأزلي: الله عز وجل.

وأخيرا أعدت المترجمة والأكاديمية إسعاد عبدالهادي قنديل مختارات من هذا الغزل، وقدمت لها بدراسة مهمة حول نشأة الغزل في الشعر الفارسي عامة وشعر الغزل الصوفي خاصة، وصدرت عن المركز القومي للترجمة بعنوان “لمحات من شعر الغزل الصوفي في الشعر الفارسي” بمقدمة الأكاديمي بديع جمعة، لتشكل إطلالة على فن شعري أصيل أسهم على امتداد قرون في التعبير عن المشاعر الجياشة لدى الشعراء المتصوفة.

ظهور الغزل

انطلقت مختارات عبدالهادي من اتجاهين: الأول نماذج من غزليات كبار الشعراء المتصوفة الذين سخروا هذا الفن للتعبير عن حالات الوجد الصوفي دون العذري، وهم: فريد الدين العطار، جلال الدين الرومي وعبدالرحمن الجامي، والاتجاه الثاني ويشمل مختارات من أهم الأفكار والمفاهيم الصوفية، وهي: المحبة الإلهية، الفناء والبقاء، وحدة الوجود، وحدة الأديان، وأخيرا السكر.

وترى عبدالهادي أن نفوذ التصوف في الشعر الفارسي ظهر في القرن الخامس الهجري، وبدأ في أشعار بعض شعراء الرباعيات منذ منتصف ذلك القرن عبر مسحة من التصوف، غير أن هذه الظاهرة لم تلبث أن ازدادت وضوحا على يد السنائي الغزنوي (526 أو 535 هـ ـ 1131، 1140م)، ومنذ القرن السادس الهجري والقرون التي تلته غلبت على الشعراء الفرس صبغة التصوف، وحاولوا استعمال الأساليب الصوفية حتى ولو لم يكونوا متصوفة، ذلك أنهم رأوا في الأساليب الصوفية والطريقة الصوفية في التعبير عن العواطف والأحاسيس دليلا على النبوغ والإجادة في الفن، لذا فإن دراسة التصوف تعد شيئا أساسيا لدراسة الشعر الفارسي وتطوره.

☚ انطلقت المختارات من اتجاهين الأول نماذج من غزليات كبار الشعراء المتصوفة والثاني مختارات من أهم الأفكار الصوفية

☚ انطلقت المختارات من اتجاهين الأول نماذج من غزليات كبار الشعراء المتصوفة والثاني مختارات من أهم الأفكار الصوفية

وتلفت إلى أن التصوف له أسلوب رمزي خاص في استعماله لمفردات اللغة، ولا شك أن الإلمام بهذا الأسلوب وبمعاني هذه المفردات كما يفهمها الصوفية ويستعملونها، من الأشياء التي تعين على فهم الشعر الذي يستعمل هذا الأسلوب ويضم هذه المفردات، لأن دارس الشعر الفارسي لا يستطيع أن يفهمه فهما حقيقيا، وأن يدرك المعاني التي يريد الشاعر أن يعبر عنها، إلا إذا ألم بمعاني المفردات كما استعملها الصوفية، خصوصا وأن كبار الشعراء في الأدب الفارسي كانوا شعراء متصوفة، أو متأثرين بالمتصوفة.

وحول نشأة الغزل وتطوره تقول عبدالهادي “الشعر الفارسي شعر متعدد الأنواع، متنوع الفنون والأنماط، ويمكن تقسيمه من حيث موضوعاته وأغراضه إلى أنواع منها: شعر المديح، وشعر الغزل، وشعر الملاحم، والشعر القصصي الرومانتيكي، والشعر المذهبي، وشعر الحكم والمواعظ، كما يمكن تقسيمه من حيث قوالبه إلى فنون منها: القصيدة، والرباعي، والغزل والمثنوي، والقطعة، والتركيب بند، والترجيع بند، وغير ذلك.

وينقسم الغزل إلى قسمين: غزل بشري: المعشوق فيه إنسان من البشر، وغزل صوفي: المعشوق فيه هو الله جل جلاله، وهذا النوع الأخير من الغزل الصوفي من أروع ما نظم في الشعر الفارسي بل إنه سر عظمة الشعر الفارسي بأكمله”.

وتضيف أنه يمكن إرجاع بداية الغزل في الشعر الفارسي إلى بداية الشعر الأدبي بعد الإسلام، وأقدم نماذجه نراها في ما تبقى من شعر حنظلة البادغيسي (220 هـ ـ 835 م) والذي ينسب إليه قول أول رباعية في الغزل في الشعر الفارسي وهي “ولو أن حبيبي كان يلقي بالبخور على النار،/ من أجل العين، حتى لا يصيبه أذى./ إلا أنه لن يجدي البخور ولا النار،/ مع وجهه الشبيه بالنار وخاله الشبيه بالبخور”.

وإذا كانت هذه الرباعية ترجع نشأة الغزل في الشعر الفارسي إلى أوائل القرن الثالث الهجري، فإن هذا النوع من الشعر قد أخذ في النمو بشكل ملحوظ في القرن الرابع الهجري على يد شعراء السامانية، أمثال الرودكي، الشهيد البلخي، وأبي شكور البلخي، والدقيقي الطوسي ومعاصريهم.

وفي أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس اتخذ شعراء المديح من الغزل مطية لأغراضهم، فقد درجوا على نهج شعراء العرب من تصدير قصائدهم في المديح بأبيات في الغزل والنسيب، تفننوا فيها في ذكر جمال المحبوب وإطراء أوصافه ومحاسنه، ووصف تباريح الهوى ولواعجه، وتصوير لوعة الفرق وحلاوة الوصال، وأمثلة ذلك كثيرة في قصائد العنصري، والفرخي والمنوجهري ومعاصريهم، هذا إلى جانب استمرار هؤلاء في نظام الرباعيات والمقطعات في الغزل.

وفي أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل القرن السادس بدأ الغزل يتخذ قالبه الفني المميز، وزاد إقبال الشعراء على نظم الغزليات، وأصبحت هذه الغزليات تحتل قسما كبيرا من دواوين الشعراء أمثال اسنائي، والمعزي، والأنوري، ونلمح في غزليات السنائي روح التصوف واضحة جلية.

وتتابع عبدالهادي أن نفوذ التصوف قد بدأ في الشعر الفارسي في القرن الخامس الهجري على يد عدد من شعراء الرباعيات من المتصوفة مثل أبي سعيد بن أبي الخير، وبابا طاهر العريان الهمداني، وخواجة عبدالله الأنصاري، وكان أبوسعيد بن أبي الخير أول شيخ من شعراء المتصوفة صاغ عقائده وأفكاره نظما بالفارسية ويعزى إليه أنه أول من ابتدع الشعر الصوفي، استخدم الرباعيات دون غيرها وضمنها جميع التجليات الصوفية والدينية، بحيث تتركز فيها وتصدر عنها جميع تجليات الصوفية، وهو أيضا أول من استعمل اللسان المرموز والخيال القاهر اللذين عرف بهما الشعر الصوفي منذ ذلك الزمان، ويعتبر في ذلك إماما لمن جاء بعده من الشعراء الصوفية، أمثال: السنائي والعطار وجلال الدين الرومي.

انتشار الشعر الصوفي

تشير عبدالهادي إلى أن المتتبع للحركة الصوفية في القرن الخامس الهجري يلحظ أن صوفية تلك الفترة أخذوا يستقرون في الخانقاهات التي بدأت في الانتشار في القرن الرابع، وزاد انتشارها في أوائل القرن الخامس حتى عمت جميع أرجاء العالم الإسلامي، ويوجد عدد كبير منها في خراسان والعراق وفارس ونواحي كثيرة من إيران، ووضعوا نظاما معينا للحياة فيها، وكان من التقاليد المتبعة في هذه الخانقاهات إقامة حلقات السماع التي يردد فيها القولون أشعارا في الغزل، يفسرونها تفسيرا صوفيا، فتسري النشوة في الدراويش ويتملكهم حال من الوجد.

ومن هنا بدأ الصوفية يتخذون من الغزل وسيلة لشحذ خواطر المستمعين، واستجلاب حالات الوجد في مجالس السماع. وقد أدى هذا إلى اهتمام جماعة من المتصوفة بنظم الغزل الصوفي على طريقتهم الخاصة، وسلكوا فيه مسلك الرمز والإيماء، بحيث أصبح للشعراء المتصوفة لسان مرموز ولغة خاصة، فعلى الرغم من أنهم استعملوا نفس الألفاظ التي كان يستعملها غيرهم من الشعراء غير المتصوفة، إلا أنهم استعملوا في سبيل المجاز والكتابات والاستعارات، فالله عندهم هو الحبيب والمعشوق والمحبوب، والوجد الحاصل من التفكير فيه هو “الخمر والخما، والظاهر والباطن، منه” عبارة عن “طلعته المنورة” أو “طرته السوداء القاتمة” وما شابه ذلك، كما أخذوا الألفاظ التي استعملها عامة الناس بمعان دنسة وغيروها في معجمهم إلى معان تدل على الصفاء والطهر.

وتؤكد عبدالهادي أن فريدالدين العطار يعتبر الثاني بعد السنائي من الشعراء الصوفية الكبار الذين اهتموا بنظم الغزل، فإلى جوار مجموعة المثنويات الصوفية التي نظمها نجد له ديوانا كبيرا حافلا بالغزليات الصوفية الرائعة.

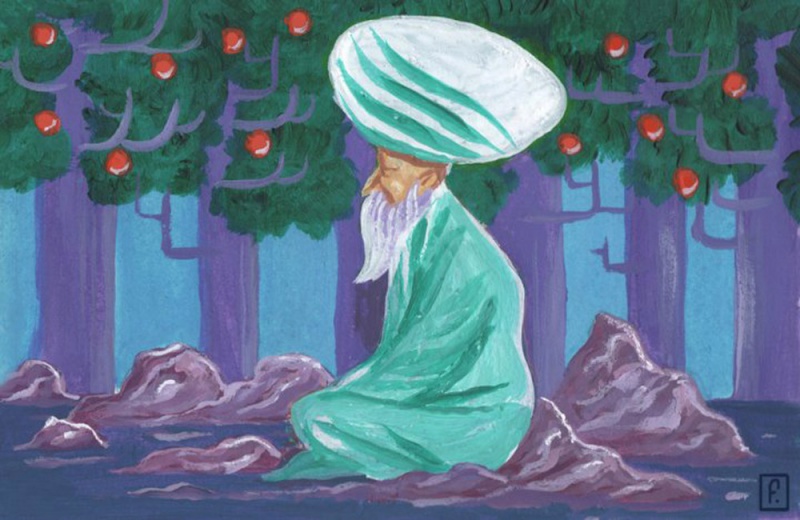

وقد بلغ شعر الغزل الصوفي أوجه في القرن السابع الهجري على يد جلال الدين الرومي أكبر الشعراء الصوفية على الإطلاق في الشعر الفارسي، وأعظمهم شأنا وإن كان هذا لم يمنعه من أن يقرن نفسه في تواضع بسابقيه: السنائي والعطار.

وفي الفترة التي تفصل جلال الدين الرومي وعبدالرحمن الجامي ظهر عدد من الشعراء الذين نظموا في الغزل وسادت أشعارهم نزعة صوفية واضحة مثل فخرالدين العراقي، والسعدي الشيرازي، وخواجو الكرماني وغيرهم، ولعل من أبرز هؤلاء الشيرازي، فقد احتوت كلياته ثلاث مجموعات من الغزليات الصوفية هي “الطيبات”، “البدائع” و”الخواتيم”. ويعتبر عبدالرحمن الجامي (898 هـ ـ 1492 م) خاتم الشعراء الصوفية الكبار وتعد غزلياته التي يشتمل عليها ديوانه امتدادا لغزليات السنائي والعطار وجلال الدين الرومي.

مختارات من كتاب "لمحات من شعر الغزل الصوفي في الشعر الفارسي"

◄نماذج السنائي الغزنوي:

ـ أحسنت، ومرى أيها الحبيب الجميل!

فقد جئت إلينا مزينا.

ـ لا بديل اليوم عنك،

فبك لم يبق لي اهتمام بنفسي.

ـ حل نطاقك، وخذ الكأس،

وزين ـ بجمالك ـ مجلسنا

ـ حتام النطاق والعمامة والنعل؟

وإلام السفر والمرح في الصحراء؟

ـ لنقض اليوم ـ معا ـ وقتا طيبا،

ولنودع الأمس والغد.

ـ ليس لي طاقة بهجرك،

فماذا أفعل معك غير المدارة؟

****

ـ أيها المسلمون! لي في عشق تلك الدمية الحسناء غيره!

وليس هذا عشقا، إنه حيرة في حيرة!

ـ العشق بحر محيط وماء ذلك البحر نار،

والأمواج تتلاطم فيه وكأنها جبال الظلمات.

ـ في وسط لجته ثلثمئة تمساح خصوصة،

وعلى حافة ساحله مئة تنين هيبة!

ـ سفينته من الهموم، ومرساها من الصبر،

وقد اتجه شراعها نحو ريح الآفة.

ـ وقد ألقى بي في البحر العميق، مجرد من نفسي،

على مثال رجل كريم لباسه الخلة!

ـ كنت ميتا، ميتة غريق، ولكن واعجباه، فقد أصبحت حيا!

وصار في يدي جوهر يساوي الدنيا والآخرة!

◄نماذج فريدالدين العطار:

ـ إذا كان الكل أنت، فما يكون العالم كله؟

وإذا لم أكن أنا شيئا قط، فما هذا الضجيج؟

ـ أنت الكل، والكل أنت أيضا،

وما ذاك الذي يكون غيرك؟ ما هو؟

ـ وما دام يقينا أنه لا يوجد غيرك،

فما جلبة كل هذه الظنون؟

ـ وإذا كان لا يوجد مخطئ ظاهرا،

فما هذه الأخطاء الكثيرة المتعددة؟

ـ وما دام شأن الدنيا فناء محضا،

فما كل هذا الجري والسباق في الدنيا؟

****

ـ وما دام ليس لنا وجود، في اعتقادنا،

فما هذه الهموم والآلام التي لا نهاية لها.

ـ وما دمت لست حيا بالروح وإنما بالعشق،

فما مشقة الروح في هذا.

ـ لقد فنيت الروح فيك عن نفسها،

ولهذا فإن الروح لا تدري ما الروح!

ـ وليس للعطار الضعيف من هذا السر،

سوى القول الأجوف، فما الدليل.

****

ـ في أعماق روحي من العشق،

داء لا أعرفه.

ـ وبدون وجه ذلك الذي لم يره أحد،

ذرفت عيناي الدموع الدامية!

ـ ولكثرة ما بحثت عن أثره،

لم يبق لي اسم لا أثر!

ـ يا حبيبي! مادمت أنت خارج العالم،

فخذ روحي وأخرجني من الدنيا!

ـ من هذا المكان المظلم، مأوى الشيطان،

ألحقني بالبقاء الخالد.

ـ أنا إن بقيت حيا، فإنني لا أحيا لحظة،

في كلا العالمين بدونك!

ـ ومنذ سطر عشقك لوحي،

ـ وأنا مثل القلم أجري على رأسي.

◄ نماذج لجلال الدين الرومي:

ـ يا ربيع العشاق! أعندك خبر عن حبيبنا؟

يا من الموج حامل منك، ويا من البساتين ضاحكة بك.

ـ يا ريح الناي الطيب النفس، أسعف العشاق!

ويا أطهر من روح الروح، أين كنت؟ أين؟

ـ يا فتنة الروم والحبش، أنا حيران، أرائحتك الطيبة هذه،

كانت رائحة قميص يوسف أم هي رداء المصطفى؟

ـ يا من قبلك وقالك حلو، ويا من كل أشكالك حلوة.

شهرك حلو، سنتك حلوة، يا من السنة والشهر خادمان لك.

****

ـ وجهك حلو، عطرك حلو، طرتك حلوة، شعرك حلو،

شفتك حلوة، طبعك حلو، وبك صار حلوا حالنا.

ـ فهل أنت كلك روح، أو أنت خضر الزمان؟

أم أنك ماء الحياة، لأن منك ذلك النشوء والنماء؟

ـ انظر: إن مئة سوسنة، ومئة ياسمينة من روضة الروح،

مثل نرجس الحور العين، قد عزمت على الذهاب إلى بلاد الخطا.

ـ لقد نضّد الآفاق، وزين العشاق

وفي كل لحظة تستمد مئة شمس ومئة قمر من وجهه الضياء.

****

هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن،

غيرطهو “وطيا من أنا هو”، لا أعرف أحدا آخر.

ـ أنا سكران من جام العشق، وقد ضاع العالمان من يدي،

وليس لي من متاع سوى السكر والعربدة.

ـ وإذا قضيت ذات يوم لحظة من عمري بدونك،

فإنني أندم على هذه اللحظة وتلك الساعة من عمري.

ـ وإذا تيسرت لي يوما لحظة معك في هذه الخلوة،

فإنني أدوس العالمين بقدمي وأرقص.

ـ ألا يا شمس التبريزي، إنني هكذا ثمل في هذا العالم،

بحيث لا قصة لي إلا السكر والعربدة!