جابر عصفور تلميذ طه حسين الذي ثار عليه

لا يُنكر متابع للشأن الثقافي، بالمعنى الشامل لمفهوم الثقافة، الدور الذي لعبه الكاتب والمفكر المصري جابر عصفور (1944 – 2021) الذي رحل عن عالمنا مع نهاية العام الماضي في التأكيد على معنى المثقف التنويري، باعتباره جزءًا من المجتمع يُمارس دوره التنويري مهما واجهه من عقبات ومعوقات، بالإضافة إلى دوره البارز في الثقافة بمعناها الدقيق المتعلّق بالإبداع والنقد.

يعدُّ جابر عصفور واحدًا ممن فتحوا الأبواب على مصراعيها لتلقي الموضات/ الصيحات الأدبيّة والنقديّة العالميّة؛ عندما جعل من مجلة فصول التي رأس تحريرها بعد الدكتور عزالدين إسماعيل (1929 – 2007) نافذة مُشرّعة للنظريات الحديثة والمدارس النقدية الغربية، نظريًّا وتطبيقيًّا.

فكانت المجلة في عهده بمثابة المُرشد أو الدليل النقدي لكل باحث وطالب علم، وظلت أعدادها التي قرَّبت النظريات الغربيّة إلى القارئ العربيّ من المحيط إلى الخليج علامة فارقة في المشهد الثقافي العربيّ برمته، قبل أن ينفتح المشهد على سيل وافر من الترجمات المتعدّدة التي قام بها الإخوة المغاربة للكثير من النظريات الغربية، وخصوصًا الفرنسيّة، لكن البداية الحقيقية للفت الانتباه غلى هذه النظريات كانت بفضل مجلة فصول المصرية التي تعد مرحلة مفصليّة مهمة في تطور النقد العربي (مشرقه ومغربه).

ولد الدكتور جابر عصفور في مدينة المحلة الكبرى في الخامس والعشرين من مارس 1944، وينتمي في أحد جذوره إلى أصل تركي، تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وعمل بها معيدًا عام 1966، وأستاذًا، ورئيسًا لقسم اللغة العربية (في الفترة من 1990 – 1993) وهو نفس المنصب الذي ناله من قبله طه حسين وأمين الخولي. كان مفتتنا بطه حسين، حتى إن والده دعا الله بأن “يمدَّ في عمره حتى يراه مثل طه حسين”، وقد تمثله أيما تمثّل، فسلك دربه في السلك الجامعي، والعمل الإداري العام، وخاض معارك التنوير، وتحمل ثمنها الباهظ، كما تقلّد الوزارة -كامتداد لمسيرة طه حسين- مرتين بعد أحداث ثورة يناير 2011.

حداثة التراث

كانت قراءات عصفور للتراث منبثقة من رؤيته الحداثية وانفتاحها على مدارس نقدية مختلفة الاتجاهات والأيديولوجيات أيضًا

بدأ عصفور حياته العلمية منكبًّا على التراث النقدي العربي، فاحصًا ودارسًا، دون أن يجد غضاضة في استقطاب الحداثة ورموزها ومستحدثاتها وتطبيقها على التراث، بلا تعارض كما يهيئ الربط بين لفظتي التراث والحداثة؛ فالحداثة عنده لا تعني انقطاع الصلة بالتراث، بل الحداثة في تعريفها تبدأ من “قتل القديم بحثًا بأحدث المناهج” على نحو ما انتهج أستاذه أمين الخولي، ومن ثم كانت قراءاته للتراث منبثقة من رؤيته الحداثية، وانفتاحها على مدارس نقدية مختلفة الاتجاهات والأيديولوجيات أيضًا. وهي رؤية مرتكزة في أصلها على اتصال الحداثة بالعناصر الإيجابية للتراث، ونبذها لعناصره السلبية، في سبيل الوصول إلى ما “يسميه الناقد ‘حداثة التُّراث’ بمعناها الخلاق فعلاً مُناسبًا وتفاعلاً مُجديًّا مع واقعنا الأدبي/ الثقافي بشكل عام”.

لقد تمثّل الناقد جابر عصفور مفهوم الناقد المؤمن بمشروعه، وأن دور الناقد لا يكتمل إلا إذا كانت لديه مفاهيم أكثر شمولاً عن مهمة الإنسان وموقفه من الحياة والواقع، وأن الناقد لن تكتمل له صفة الناقد إلا إذا كان واعيًا بما يقوم به من نقد بوصفه نشاطًا إنسانيًّا واجتماعيًّا وعلمًا من العلوم الإنسانيّة في آن. وهي الأفكار التي تعد امتدادًا للأفكار التي طرحها طه حسين في كتاباته، وحارب من أجلها، وأيضًا استقاها من تأثير قراءته للوسيان جولد مان ونظريته عن البنيوية التوليدية، وحديثه عن الوظيفة الاجتماعيّة للبحث في العلوم الإنسانيّة، التي أحد روافدها النقد الأدبي.

فالنقد الأدبي عنده جزء من الحياة العقلية للمجتمع، ومن ثمّ الحياة الاجتماعيّة بوجه عام، والناقد بالضرورة فردٌ في هذا المجتمع يَعي أن ممارسته النقديّة هي نشاط اجتماعي مشروط بشروط اللحظة التاريخيّة التي يمرُّ بها مجتمع ما، فهو يكتب داخل مجتمع يعي مسؤوليته ودوره فيه، وهو الأمر الذي أخذه على عاتقه، فلم تقتصر جهوده الفكريّة والنقديّة على الأعمال الأدبيّة، قديمها وحديثها، وإنما انبرى للتشابك مع الواقع ونتاجاته الإبداعيّة والفكريّة والفنيّة، مُحلِّلا وناقدًا (وناقضًا كذلك لكلِّ ما لا يتفق مع العقلانيّة التي يؤمن بها، أو ما وصفه بخطاب التخلف المعيق لأيّة نهضة) وكذلك راسمًا لسياسات، على نحو ما شارك به في رسم السياسة الثقافية في مصر عندما عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة (1993 إلى 2007)، وفي سعيه لتأسيس مشروعه الأهم؛ المركز القومي للترجمة، أو ما أسماه قاطرة التقدم.

جابر عصفور يتبنّى استراتيجية التأويل والبحث عن تعدُّد الدلالات منهجًا أصيلاً في معظم قراءاته النقدية التطبيقيّة

تحولات الناقد بالمعنى الإيجابي، أي عدم انعزاله في برج عاجي عن مجتمعه وانخراطه في ما يعج به من مشكلات وقضايا شائكة، هي سمة من سمات المثقف العضوي، وهو ما ينسحب على قلة ممن يوصفون بالنخبة، وقد ذكرتُ في مقال سابق اسم الدكتورة رضوى عاشور كنموذج لتمثّل سمات المثقف العضوي؛ ذلك المثقف الذي يقدّم صورة لما “يجب أن يكون عليه المثقف” لا “ما هو كائن”، أي المثقف الحقيقي الذي تحدث عنه جوليان بندا، والذي من سماته أنه يمتلك الشّجاعة والجرأة على أن يكون وحيدًا ضدّ الجميع ومُجدِّفًا ضدّ التيارات، وهو ما حقّقه أستاذه طه حسين من قبل، فلم تفتر همته في الدفاع عن قضايا المستضعفين، والوقوف ضدّ كافة الأنظمة امتثالاً لقيم الحق والخير والسلام التي ينشدها في كتاباته.

وهي السِّمة الظاهرة بوضوح لدى تزفيتان تودوروف (1939 – 2017) الذي تحوّل فكريّا واشتبك مع قضايا الواقع المعاصر المُعقد، وتحدّث عن أعداء الديمقراطية الحميميين، إلى جانب اهتماماته بالصدام الحضاري وغزو الأميركتين ومعسكرات الاعتقال النازية والستالينية وغيرها. وبالمثل تيري إيجلتون (1943- ) الذي انقطع مؤخرًا لمناقشة معنى الحياة، وقضايا الإرهاب والعنف والشر، وهي سمة لا تنفصل عن دور الناقد الذي يؤمن به عصفور؛ فهو يؤمن -إلى حد اليقين- بأن النقد ليس نشاطًا ثانويًّا وتكميليّا لحضور الإبداع بأنواعه في المجتمع، وإنما هو نشاط مواز يتفق في الهدف والقيمة، بأن يُكمل مهمة وظيفة الأدب وتوازيها، من مواجهة أشكال فساد المجتمع وتسلُّطه وجموده وتعصبُّه، والكشف عن سلبيات المجتمع وتعرية مثالبه، ومن ثمّ مقاومة نزعات الإرهاب، سواء كان هذا الإرهاب لأفراد أو جماعات أو دول، وسواء كان ناتجًا عن تعصُّب دينيّ أو تسلُّط سياسيّ أو تصلّب اجتماعيّ أو حتى تحيّز ثقافي.

يتبنّى جابر عصفور استراتيجية التأويل والبحث عن تعدُّد الدلالات منهجًا أصيلاً في معظم قراءاته النقدية التطبيقيّة، حتى لو لم يُصرِّح بهذا مباشرة، لكن المتأمّل في كتاباته على اختلافها (النقديّة والفكريّة) يكتشف أنه مولع بالبحث عن الدلالات الخفيّة، والعلامات المرشدة أو المحفِّزة على استنباط المُضمَر والمُهمل في آنٍ واحدٍ، بما يقيمه وعيه المعرفي من علاقات تناظر وتنافر بين الوحدات الصغرى (الداخليّة) والخارجيّة، والجزء والكل للنص، كما أنّه ينفر من الرؤية السطحيّة وأحاديّة التأويل والأفق الثابت للنصوص المقروءة، وكذلك الظواهر الثقافية المختلفة، ومن ثمّ يفرض عليه هذا التأويل طرح الرؤى المغايرة والبعيدة أحيانًا عن التصوُّر العقلي للقارئ العادي، وهذه الرؤى هي نتاج التأمل الدقيق الفاحص للنص أو الظاهرة.

المساءلة والمراجعة

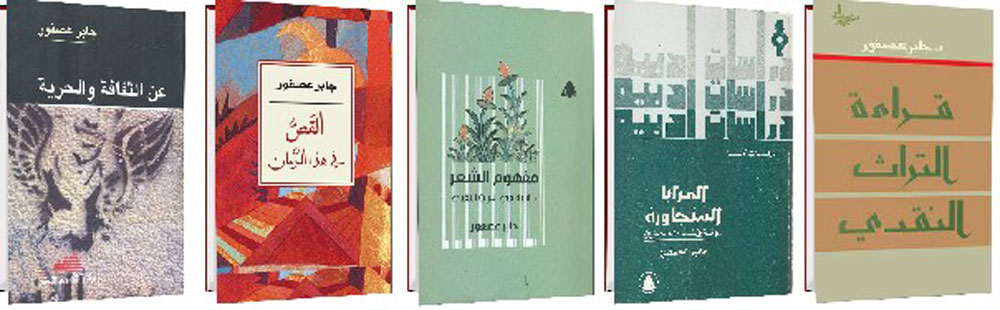

المحور الثاني من منهجه، والذي لا ينفصل عن الأول بل هو السبب الذي تتولد منه التأويلات والدلالات، هو المساءلة والمراجعة؛ فشعاره الذي يرفعه أثناء القراءة “لا قداسة لنص” بل ثمة مراجعات ومساءلات تنتهي إلى التقويم وإطلاق الأحكام، فأخضع بهذه الآلية كل ما يتعلّق بتراثنا الأدبي والبلاغي إلى جهازه المعرفي ليفحصه ويدقّقه، ويقوّمه أحيانًا، بدءًا من التراث النقدي الذي بدأ به مشروعه العلميّ (الصورة الفنيّة في التراث النقدي والبلاغي (1974)، ومفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي (1978)، وقراءة التراث النقدي (1991)).

بل إن الأمر نفسه تجاوز التراث القديم إلى مساءلة الإبداع المعاصر؛ فلم يسلم منه الدكتور طه حسين، وقدَّم نموذجًا تطبيقيّا لما يدعو إليه بنقد النقد أو النقد الشارح على كتاب أستاذه “حديث الأربعاء”، وتجلّى هذا في كتابه الرائد “المرايا المتجاورة في نقد طه حسين” (1983)، فكسر حاجز التقديس للأنساق الثقافية، وقدم قراءته لفكر طه حسين مختلفًا عنه في الكثير مما طرحه العميد في كتاباته، دون تهجم أو انتقاص من شخصه، وهو ما كان بمثابة إعادة الاعتبار لقيمة العلم والمنهج النقدي، وآليات الحجاج، وهو ما ارتدّ عليه سريعًا بعد صدور كتابه “زمن الرواية” (1999).

خضع الناقد وكتابه لعملية تقييم شاملة ومراجعة وصلت إلى حد الرفض للكثير من المقولات التي مررها بدءًا من عنوان الكتاب ذاته الذي لاقى رفضًا قطعيًّا من فئات مختلفة من المثقفين، من بينهم تلاميذه، دون أن يغضب أو يثور، بل كانت المراجعات والمساءلات بمثابة التطبيق العملي للأفكار التي دعا إليها جابر عصفور في معظم كتاباته النقدية، وأيضًا أحاديثه، وهو بهذا قدّم درسًا غير مباشر في حضور الأستاذ القيمة، الذي يرجّح الاختلاف أكثر من الاتفاق في الأفكار، لما يثيره هذا الاختلاف من جدل بنّاء، يصل إلى فهم ووعي عميق بما يُطرح من نقاش، فهو دائمًا يرحّب بالحوار البنّاء مبتعدًا عن الصّدام والشقاق.

الدرس الأهم من هذا الحجاج هو تعميق مفهوم القراءة الفاحصة الذي يتبناه عصفور في معظم كتاباته، فهو يتبنى القيم الإيجابية لمفهوم القراءة، حيث تصبح نظرية القراءة عنده بمثابة مجموعة من الاستراتيجيات والقواعد التي تحكم القراءة التطبيقية، فتحكم العلاقة بين القارئ والمقروء، واتجاهات القراءة وأهدافها، وحدودها القصوى. فالعمل الأدبي، أو الفني بوجه عام، بنية جمالية دالة يتحدّد طابعها الجمالي بما تنطوي عليه عناصرها الأدبيّة المكوّنة من تلاحم دال يقودنا إلى دلالة لا تنفصل عن تولد العمل وتحدد قيمته بالقدر الذي تحدد منهج دراسته.

لا أريد أن أتوقف عند مفهومه للقراءة الذي ينطوي على إيمانه الشديد بمفهوم “رؤيا العالم” الذي يتولد من عملية القراءة ذاتها، أو فعلها، بقدر ما أنفذ منه إلى المعنى الإيجابي الذي يستعمله باعتبار القراءة فعل مساءلة ومراجعة، وتنوير وإضاءة، وهو ما يحرص عليه في قراءاته النقدية للكثير من الأعمال، فيتخذ من هذه النماذج المقروءة دلالات أو إشارات للكشف عن بنيات مضمرة أو أنساق مجهولة في البيئات التي أنتجت فيها النصوص.

وكأن عصفور يصل من المعلوم إلى المجهول، ومن بنيات صغرى ينظمها في درجة من التلاحم والوحدة والتماسك (أحد المآخذ التي أُخذت على بنيوية لوسيان جولد مان) الذي لا ينفي الصراع والجدل وصولاً إلى الدلالة الكليّة، ورؤيا العالم. بل إن رؤيته الكليّة تتجاوز الوعى الفعليّ (المتحقِّق)، والوعي الممكن (المأمول)، الذي هو أصل القيمة الموجبة للأعمال الفنيّة والفكريّة البارزة، إلى الوعي الضمنيّ الجماعيّ، في رؤيته للعمل كوحدة شاملة دون التضحية بالكيان الوجودي (الأنطولوجي) المستقل لبنية الأعمال الأدبيّة.

ومن الممكن للتأكيد على هذا مراجعة قراءته للكثير من الأعمال الروائية في كتابيه “هذا زمان القص” (2014)، و”متعة القص: مراجعات وقراءات” (2021)، وتتجلّى فيهما قدرة عصفور النقدية التي تتجاوز حدود النوع الواحد الذي يتحدث عنه إلى عمليات تداخل وانفتاح بين النص المقروء ونصوص أخرى (يتم استدعاؤها) تختلف معه في النوع والتوجهات الفكرية أيضًا، إلا أن الوعي النقدي اللامحدود الأفق الذي يتسم به عصفور يجد رابطًا يجمع بين هذه النصوص ويربط بينها في علاقات تكشف أول ما تكشف منهجيته التي لا تختزل القراءة في إطار منهجي محدّد، بل تؤمن بحتمية “اندماج المعرفي والحضاري بالفني والإبداعي في أي شكل من الأشكال الكتابية”.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية تكشف عن إمكانات الناقد وسعة إطلاعه المتباينة في فروع مختلفة، وهو الشرط المهم الذي يؤكد عليه في الكثير من كتاباته، والذي يجب أن يتمثله كل من ينبري لمهمة النقد، لاحظ تأكيداته في كتاب “تحديات الناقد المعاصر” وإشاداته الكثيرة بصلاح عبدالصبور (في كتاب: رؤيا حكيم محزون: قراءة في شعر صلاح عبدالصبور (2016)) ونقده المتكئ على ثقافة واسعة ميزته عن غيره، بامتلاكه أدوات الناقد المعاصر وهي اللغات المتعددة والثقافة الموسوعيّة.

أخلص جابر عصفور لمشروعيه التراثي والحداثي، فلم تنفصل كتاباته عن التراث (إبداعًا ونقدًا) تفحيصًا وتدقيقًا وقراءة واستعادة (على نحو ما فعل مع مدرسة الإحياء والبعث في كتابه “استعادة الماضي” (2001))، وفي ذات الوقت دون أن يغضَّ الطرف عما تنتجه المركزية الغربية من نظريات ومناهج نقدية، والتي لم يكتفِ بتتبع نتاجاتها وقراءتها بلغتها الأم، أو وعيه بها وبسياقات تشكُّلها وأبرز أعلامها، وإنما سعى لتقديمها -تقريبها- إلى القارئ/ المثقف العربي الظامئ إلى هذه المعارف، بحكم القطيعة المعرفية أو غياب الوسيط المنوط به تقريب البعيد، وهو ما فطن إليه وكان نواة لتأسيس المركز القومي للترجمة.

وكان المركزُ الوسيطَ بين ثقافة الغرب وعقلية الشرق، في استعادة لدور مدرسة الألسن (أو مدرسة المترجمين كما كان يطلق عليها آنذاك والتي افتتحها رفاعة رافع الطهطاوي (1801 – 1873) بعد عودته من البعثة عام 1835) بشرحها وتلخيصها تارة، وتارة بترجمتها، وهو الأمر الذي اضطلع به بحهد وهمّة كبيريْن على الرغم من حالة الاستغراق التام في المهام الإدارية، التي نِيط له الإشراف عليها، والتي أجادها أيّما إجادة، أتعبت من جاء بعده في كافة المناصب التي شغلها، كرئيس للقسم أو رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ثم المركز القومي للترجمة الذي أعاد حركة الترجمة إلى سابق عهدها على نحو ما كان يتمثّل في بيت الحكمة في عهد المأمون، إلا أنه كان يجد ضالته الحقيقية في أعماله النقدية والفكرية وترجماته لأحدث الصيحات النقدية.

الناقد تخطى حاجز التقديس للأنساق الثقافية، وقدم قراءته لفكر طه حسين مختلفًا عنه في الكثير مما طرحه العميد في كتاباته

يعوّل عصفور على التأويل في قراءته الفاحصة، فالفهم هو تملُّك للمفهوم وأسرع طريق إلى وضعه موضع المساءلة التي تتقدم بالمعرفة وتفتح أفقًا جديدًا من الممارسة، أما الإطار المرجعي للتحليل التأويلي والمساءلة القيمية فهو الوعي النقدي للعقل الذي يضع نفسه قبل غيره موضع المساءلة، ولا يتردد في مقاومة ما تنطوي عليه النظرية من دعاوى أيديولوجية.

ويربط بين هذا العقل النقدي (الذي لا يكف عن تأكيد صفته المدنية بوصفه عقلاً يواجه كل أنواع الأصولية) وأحلام المجتمع المدني عندنا، رغبة في الانتقال من ذهنية الاتباع إلى ذهنية الابتداع. ويقر عصفور كمبدأ عام يطبقه في حياته العملية وفي قراءاته النقدية، وأيضًا في سجالاته الفكرية بأن “الفن لا يمكن أن ينقل الواقع كما هو، فضلا عن أنه لا يمكن أن يكون إسقاطًا لانفعالات داخلية على موضوع خارجي، أو إفراغا لانفعالات تولدت من توتر ذات متعالية، وإنما هو فهم للواقع من حيث تأثيره على الذات وفهم للذات من حيث علاقتها بالواقع، ولا بد أن يصاحب هذا الفهم تغيير للواقع وللذات على نحو من الأنحاء”.

وكأنه في هذا الانحياز يتماهى مع منظري النظرية الاجتماعية ومفهومهم للفن، إذْ يركز على جدلية العلاقة بين الذات والموضوع، وأن الفن هو نتيجة هذه الجدلية المتأرجحة بين الذات في تفاعلها مع واقعها من جهة، وفي تأثير الواقع بالقدر الذي يكون فيه مجرد موازاة أو رمز لا انعكاسا كليا (آليا)، وبالتالي لن تتحقق وظيفة الفن في إحداث التأثير وتغيير الواقع إلا بحدوث هذا الجدل بين الذات والموضوع، لأن فعل الجدل هو ما يعطي للفن طابعه التشكيلي ويجعل من عين الفنان عينًا بانية، وليست مجرد عين سلبية تغيم عليها الرؤيا تحت وطأة انفعال مغرق في الذاتية.

هذا الدور الذي يعترف به للفن هو الذي يفسر دفاعه عن فيلم “نوح” عندما عارض الأزهر عرض الفيلم عام 2014، وهو ما تحقق بصورة أخرى في شهادته عن أحمد ناجي وروايته “استخدام الحياة” التي أوصلته إلى المحكمة (ثم السجن لاحقًا) بتهمة “خدش للحياء العام”. وبالمثل يأتي دفاعه سابقًا عن نصر حامد أبوزيد، لا دفاعًا عن الشخص والصديق، وإنما كانحياز للعقلانية التي يتمثّلها في كل أعماله ومواقفه، منذ حفاوته البالغة ببيت صلاح عبدالصبور: (كان يريد أن يرى النظام في الفوضى / وأن يرى الجمال في النظام)، وهي التي تمتد جذورها إلى تقاليد طه حسين الذي أورثه الإيمان بالعقلانية والحرية والعدل الاجتماعي والنزعة الإنسانيّة، وحلم الدولة المدنيّة التي دافع عن أصالتها منذ رفاعة رافع الطهطاوي، وهو ما جعله محاربًا شجاعًا يتصدى للعنف وما يوازيه من إرهاب ديني استشرى في المجتمع، فدعا إلى نبذه وإحلال قيم التسامح، بل أعلنها جهرة بأنه “ضدّ التعصب”، ثمّ في تحدٍّ خطير سعى لمواجهة خطر هذا العنف في كتابه “مواجهة الإرهاب: قراءة في الأدب الروائي”، والتأصيل لنشأة العنف في مجتمعنا كبداية حقيقية للعلاج، بل خطا خطوة كبيرة بالدعوة إلى المدنيّة في كافة صورها، وما يوازيها من استنارة كما وجدها في الرواية.

نظريات معاصرة

تزامنًا مع رحيله أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طبع كتابه “نظريات معاصرة” الذي قدّم فيه أبرز المدارس النقدية للقارئ العربي، بـأسلوبه السهل المبسط الشارح، متعقبًا هذه النظريات في سياقها التاريخي: نشأتها وتطورها وخفوتها، واستبدالها بنظريات جديدة تتوافق مع مستجدات العصر اللاهث، في محاولة للتأسيس الفكري والنظري للأدب في سياقاته المختلفة. كما يربط بين السياق التاريخي للنظرية والممارسة النقدية لها، وأصداء هذا الاستقبال في عالمنا العربي.

في بداية الكتاب يربط جابر عصفور التطورات التي حلت بالنظرية النقدية بالتقدم العلمي (المذهل) لعصر ما بعد الصناعة، فلئن اتسم العصر بتطور هائل في المجالات المعرفية -والتي عجز العقل البشري عن ملاحقتها- فإنه في المقابل اتسم بتراكم مماثل واستثنائي للمعلومات والخبرات والتجارب في حقول النقد الأدبي المختلفة، وهذا التصاعد والتراكم يشيران -كما يقول- إلى تمخض فروع جديدة تضاف إلى التراكم المعرفي الذي لا يتوقف. وهو ما يستوجب التزود بنظرة الإجمال قبل التفصيل، ومعرفة الكليات قبل الجزئيات، وإدراك العلاقات التي تصوغ الملامح العامة المتبدلة والمفاتيح الاصطلاحية المتغيرة والرموز المعرفية المتحولة.

يتكوّن الكتاب وفقًا للترسيمة التي وضعها عصفور، وإن كان ملتزمًا بالتعاقب التاريخي لنشأة النظريات، من أربعة فصول هي كالتالي:”نظرية التعبير، والبنيوية التوليدية، والبنيوية والشعرية، وأخيرًا وعي النظرية”.

لا يتقيد عصفور وهو يقدم النظرية بأسلوب البحث الأكاديمي المثقل بالإحالات والمراجع، بل على العكس تمامًا يتناول النظرية ونشأتها وسياقاتها بأسلوب بسيط بعيد عن الصرامة الأكاديمية، ويرجع السبب في تقديري أولاً إلى محاولته الجادّة لتقريب هذه النظريات إلى القارئ العادي، في صورة مبسطة، بعيدة عن الغموض الذي يكتنف ذكر النظريات الغربية، وثانيا إلى أن معظم هذه الدراسات نشرت في صحف ودوريات، وطبيعة الصحف تستوجب التخفيف لأنها في أصلها تخاطب القارئ العادي.

وإن كان ثمة سبب آخر من وجهة نظري يتصل بطبيعة عصفور، فالرجل يتمثل دور الأستاذ بكل أبعاده، فرغم المنهجية العلمية التي يتسلح بها إلا أنه في طبيعته ميل إلى المعلم الشارح المبسط، وهو ظاهر بصورة جلية في محاضراته العامة ولقاءاته وندواته، فلا فرق بين هذا الشخص وبين عصفور في مدرج الجامعة الذي يقف بين يدي طلابه شارحًا ومبسطًا.

يتابع في فصول الكتاب المتعاقبة النظريات النقدية مثل البنيوية التوليدية، وهي الصياغة العربية للمصطلح الذي صاغه المنظر الفرنسي الروماني الأصل لوسيان جولد مان، عن المنهج الذي يتناول النص بوصفه بنية إبداعية متولدة عن بنية اجتماعية، ويلتزم بكافة الآليات التي اتبعها في شرح نظرية التعبير، فيتطرق هنا إلى النشأة أيضًا، وتلقي المنهج في الأوساط الثقافية العربية (والصياغات الأولى عند محمود أمين العالم ثم السيد ياسين، ومحمد رشيد ثابت، وجمال شحيد، وبدرالدين عردوكي، ورشيد الغزي)، وما حاق المصطلح من اختلافات بين الهيكلية الحركية والبنوية التكوينية والبنيوية التركيبية، وإن كان يغفل دور سيد البحراوي وأمينة رشيد في ترجمة بيير زيما وغيره.

جابر عصفور أخلص لمشروعيه التراثي والحداثي، فلم تنفصل كتاباته عن التراث (إبداعًا ونقدًا) تفحيصًا وتدقيقًا وقراءة واستعادة

قرب نهاية الكتاب يتحدث عن فتنة البنيوية وذكريات اتصاله بها، وتأثيراتها في الولايات المتحدة حيث كان شاهدًا على ذروتها أثناء تدريسه في إحدى جامعاتها، وشاهد حالة الانكباب على البنيوية اللغوية الفرنسية، ترجمة ودراسة ومتابعة من قبل الأميركان. ويختتم الكتاب بتقديم ملمح مهم عن نقد النقد أو النقد الشارح، شارحًا فيه انقسام النقد على نفسه، حيث يصبح وعيه بذاته وعيا مزدوجًا؛ ذاتًا وموضوعًا في نفس الوقت. ويغدو هذا الانقسام أو الوعي الضدي (الذي لا يكف عن مساءلة ذاته) في نظره علامة على توتر الخطاب النقدي في علاقته بذاته وعلاقته بموضوعه، وعلاقته بشبكة الخطابات التي يدخل طرفًا فيها، سواء من منظور الماضي – الحاضر أو مستوى الأنا – الآخر.

لا يقدم عصفور النظرية مجردة من سياقها العربي الذي نشأت فيه، وأسباب الانجذاب إلى هذا التيار دون غيره، فيرى مثلا أن التخلّي عن الاتجاهات النقديّة لنظريّة الانعكاس والنقد الجديد يرجع إلى كارثة السابع والستين التي دفعت إلى مراجعة كل الاتجاهات ووضعها موضع المساءلة، فكان الانحياز إلى النقد الجديد في حقبة الخمسينات والستينات متوَلِّدًا عن الاستقطاب الأوسع بين العالمين الرأسمالي والاشتراكي في مرحلة الحرب الباردة، فالعالم الرأسمالي كان يغري الليبرالية السياسية التي لم تنفصل عن الدعوة الفكرية إلى تحرير الأعمال الفنية، أو الدعوة إلى القراءة المدققة والدراسة الداخلية للنصوص المكتفية بنفسها، كان العالم الاشتراكي يغري بتحرير من نوع آخر، مؤكدًا أن إبداع الإنسان يتداخل تداخلاً مباشرًا مع علاقاته المادية ويعكس واقعه الاجتماعي ويمثل تمرده على واقعه الطبقي.