بين الموبايل والفيلم

رغم التقدم الكبير الذي وقع خلال الثلاثين عاما الأخيرة في وسائل الاتصال وتكنولوجيا الصورة والعرض السينمائي، الملاحظ أن الثقافة السينمائية في العالم العربي تراجعت بشكل كبير.

لقد دخلنا بكثافة “عصر التكنولوجيا الرقمية”، فأصبح من الممكن تصوير الأفلام بواسطة الهواتف المحمولة، وعمل المونتاج لها على جهاز الكمبيوتر الشخصي، وعرضها بجهاز عرض رقمي صغير على جدار في المنزل، إلّا أن الذهاب إلى دور السينما أصبح شيئا من الماضي.

أصبح الحصول على الأفلام الجديدة ميسورا الآن بعد انتشار “الأسطوانات المدمجة” و”البلو راي”، ومنصات الإنترنت التي تبث الأفلام مثل نتفليكس وغيرها، ناهيك عن القرصنة اليومية للأفلام عبر العالم.

كنا في الماضي نحلم بأن تتوفر لدينا مكتبة سينمائية للكتب والمطبوعات المهمة والأفلام، فقد كان الحصول على المعلومة مسألة شائكة تقتضي الحصول على أحدث الكتب والمراجع والقواميس السينمائية التي تصدر في الغرب، وقد أصبحت اليوم متوفرة بغزارة عبر شبكة الإنترنت، ولم تعد مكتبات الأفلام تحتل مكانا في البيت، فقد أصبح تخزينها يتم في ذاكرة إلكترونية.

لقد ضُربت فكرة السينما نفسُها في الصميم، وهي الفكرة التي تقوم على مبدأ المشاهدة الجماعية على الشاشة الكبيرة مع جمهور ينفعل حيث يتوحد المشاهد مع الفيلم، ومع من حوله من المشاهدين، ويستغرق في متعة العرض، ولعل الفيلم الإيطالي الشهير “سينما باراديزو” كان يعبر منذ وقت مبكر عن زوال “سحر دار السينما” ويتحسر على زواله.

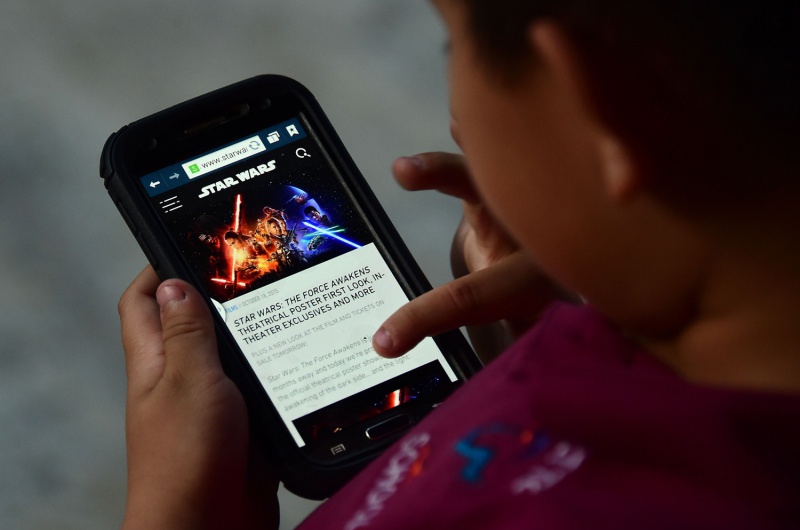

ظهر الفن السينمائي أصلا كتطور للمسرح، وحافظ بالتالي على علاقة الجمهور بالعرض، وعلى طقس المشاهدة الجماعية، والتفاعل الجماعي مع الفيلم، بينما أصبحت مشاهدة الأفلام اليوم تتم بشكل فردي غالبا من خلال شاشة الكمبيوتر أو حتى الهاتف المحمول.

وقد لعبت نوادي السينما التي انتشرت في العالم العربي، في الستينات والسبعينات، دورا رائدا في دعم الثقافة السينمائية؛ ثقافة الفيلم وثقافة الصورة وثقافة المشاهدة وتقاليد المشاهدة، وكانت المناقشات التي تعقب عروض الأفلام جزءا أساسيا من ثقافة السينما.

وتعد المناقشات ركنا أساسيا في تحقيق المتعة الثقافية، ومتعة المشاهدة ومتعة المعرفة والاكتشاف. واليوم، تقلصت نوادي السينما التي بلغ عدد أعضائها في تونس وحدها في السبعينات أكثر من ثلاثين ألف عضو، والأمر كذلك في المغرب الذي عرف في الماضي نشاطا كبيرا للأندية السينمائية كان وراء تأهيل الكثير من السينمائيين والنقاد، أما في مصر فقد اختفت تلك الأندية من الساحة تماما، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي بديلا عن نوادي السينما، على نحو عشوائي ضرره أكثر من نفعه.

أصبح إصدار الأحكام السريعة على الأفلام هدفَ من يكتبون على مواقع التواصل واختفت الرغبة في التحليل العميق التفصيلي الذي لم يعد يلقى إقبالا من القارئ كما كان في الماضي، وبعد أن كانت الصحافة تكتفي بمنح النجوم كوسيلة لتقييم مستوى الأفلام، أصبحت علامة “لايك” أو “القلب الأحمر” تكفي!

أصبح الإعلام التلفزيوني يتبنى نمطا واحدا من البرامج السينمائية، التي تهتم بالسينما الأميركية فقط، وخاصة أفلام هوليوود، وتعتمد على جاذبية الفتيات المذيعات اللاتي يتشبهن في الملابس والماكياج والمظهر العام بنجوم السينما!

والطريف أن معظم ما تعرضه البرامج التلفزيونية من لقاءات مع النجوم هي مقابلات تنجزها شركات التسويق والدعاية الأميركية، وترسلها مجانا إلى كل من يطلبها، وتقوم كل قناة بترجمة حديث النجم، وإدخال لقطات لمقدمة البرنامج في وضع يوهم المشاهدين بأنها تجلس قبالته وتوجه له الأسئلة، وبأن المقابلة بالتالي أجريت خصيصا لصالح القناة!

وأصبح يكفي أن تظهر المقدمة الدعائية لفيلم من الأفلام الأجنبية لكي يهرع الكثير من شباب الإنترنت إلى الاحتفاء بالفيلم والإعلاء من شأنه، حتى من قبل أن يشاهدوه، اعتمادا في معظم الأحيان على تاريخ مخرجه، أو على أسماء الممثلين المشاركين فيه!

من الخارج، زادت وسائل المعرفة السينمائية، وفي العمق، تضاءلت الثقافة السينمائية، وهو أمر يؤسف له كثيرا.