بين الانتقاص والتعنيف.. الإرث الأدبي والثقافي العربي على منصة التقزيم

منذ تراجع الحضارة العربية ونحن نجد بين حين وآخر من العرب من يتطلع ببساطة إلى محو الماضي في جناية كبيرة على الإرث العربي العريق. وتعاظمت هذه الجناية في العصر الحديث والتاريخ المعاصر، إذ يظهر باستمرار كتاب ومفكرون عرب يحملون نظرة استعمارية تجاه أنفسهم، فينخرطون في جلد الذات ومحو كل إنجاز أصيل، وبالتالي يساهمون في رسم صور مشوهة عن العرب والتاريخ والحضارة العربيين.

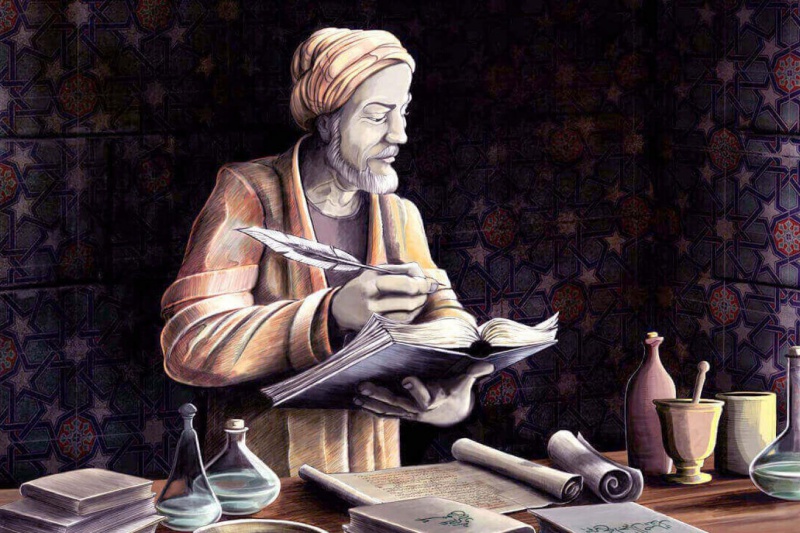

اتصف الرعيل الأول من مثقفي النهضة العربية ومفكريها في العصر الحديث باهتمامهم الكبير بالتراث العربي الإسلامي فلسفة وأدبا وفنونا، وانكب نقاد عرب معاصرون على دراسة هذا التراث دراسة معمقة ومتخصصة.

وساهمت طبيعة المرحلة التاريخية (الحديثة والمعاصرة) من خمسينات القرن العشرين إلى مطلع تسعيناته في التحفيز على العطاء في هذا المجال، فكان الإنتاج الفكري والأدبي دالا على جهود نوعية مميزة. الأمر الذي أشاع وعيا ثقافيا واسعا عبر قنوات التوصيل المقروءة والمسموعة والمرئية، وتجلت آثار هذا الوعي في اليقظة العامة تجاه التحديات المصيرية.

جلد الذات ودونيتها

ليس هذا التوصيف – على إيجازه – أضغاث أحلام أو أوهام عصافير؛ فخلال مئة عام أو يزيد كُتبت مئات المؤلفات في التراث العربي الإسلامي والمعاصر، وقسم منها وظف أصحابها في كتابتها الأدوات والمناهج الغربية ومعروفة هي الأسماء في هذا المجال.

أما القسم الآخر فكان في الأصل مشاريع تنويرية خاصة، وأسماء أصحابها غائبة عنا في العادة أو هي مغيّبة كالمفكر عبدالفتاح إبراهيم ومهدي العامل وأنور عبدالملك وغيرهم. ولا شك في أن الاطلاع على مثل هذه المؤلفات أمر هين المنال، وإذا ما صعب اقتناؤها من رفوف المكتبات، فإن من المتيسر تحميلها من مواقع الكتب على الأنترنت.

انتقاص أصالة القديم والمعاصر العربيين هو نتيجة طبيعية من نتائج شيوع ثقافة التناص التي شطبت على الأصول

ومع مطلع القرن الحادي والعشرين بدأت شمس هذه الإنجازات وتلك العطاءات تستتر وتختفي تدريجيا يوما بعد يوم، فذوى الوعي النهضوي وتقوضت الركائز الحداثية التي أقامها مفكرو الحداثة والمعاصرة لأسباب متعددة تلتقي عند مرتكز واحد يجلد الذات العربية ويعنّفها ويلوم العقل العربي ويسفه إبداعاته ويستهين بأي مشروع ثقافي أو فكري راهن، يريد إدامة التواصل بين التراث والمعاصرة.

لقد سلبت التبعية المقيتة وعقدة الخواجة والسياسات الثقافية المشبوهة وازع الإشادة بالمفكر العربي وتقدير جهوده، وجعلت الشعور باللاجدوى مستحكما علينا كتّابا ومتلقين، فما إن يتكلم أحدنا في التراث أو يستنهض همته في دراسة الفكر والتراث العربيين الإسلاميين حتى تجد النفوس تتململ من المكرور والمعاد وبحالين: الأول يوهم باللاجدوى في الإتيان بأي جديد على أساس أن كل ما في هذا التراث قد قيل وكفى. والحال الآخر يوجب أن يكون للتنظير الغربي موقع في كل دراسة أو بحث وإلا فإنهما هواء في شبك.

إن شعور الذات العربية بالدونية وانتقاص حالها ومصيرها له أسبابه الموضوعية كما له بطبيعة الحال مقوماته الداعمة، وفي مقدمتها المد العولمي ورياح الاستهلاك العالمي التي كبلت شعوب العالم وزادت في إمبريالية الغرب ليكون هو الوحيد المالك والمنتج والمصدر للفكر والأدب والفنون فضلا عن العلوم والتكنولوجيا.

ومع تعاظم ظاهرة التسفيه وتقريع ماضينا وحاضرنا، لا يعود غريبا أن نقرأ بين الفينة والأخرى مقالا يشطب فيه كاتبه على إرثنا الثقافي بجرة قلم يمليها عليه ضمير متعب، فيكون الاغتراب الروحي من ثم عنوانا لحالة شعورية بائسة أصيب بها كثير من كتّابنا ومثقفينا لاسيما القاطنين بلاد الغرب.

ولعل خير مثال على هذه الظاهرة ما ألفه الدكتور عبدالفتاح كيليطو خلال الأعوام الماضية من كتب تتشرب روح الندم الفكري واليأس النفسي والتخلي عن الأدب المغمس بحبر التخفي. فلماذا يقوّض المثقف العربي بيديه ما بناه؟ ولماذا يشكك في مسيرة الرعيل الأول؟ أهي برودة النظرة العلمية التي جعلت حرارة الاعتداد بالتراث تذهب إلى غير رجعة أم هي قسوة صقيع الغرب التي أنسته دفء الحاضن العربي؟

فضل العرب

الإغراق في دوامة الانتقاص مبتذلين عطاءاتنا حاملين صخرة سيزيف خجولين مما عندنا تقليد من تقاليد فكرنا العربي

لا شك في أن لكيليطو موقعا مهما في الثقافة العربية، وهذا ما يجعل كتاباته التقويضية والنقدية ذاتية، مخيبة للتوقع وذات أثر سلبي في المشهدين الثقافيين الحالي والآتي. الأمر الذي سهّل على الأقلام الناقمة أن تنفس عن اغترابها الروحي فتسفّه عطاء الماضين وتعنف عطاء المعاصرين بجرأة ومن دون أي إثباتات.

وقد شخَّصتُ في مقالة سابقة هذه الظاهرة، وأعود إليها في هذا المقال من خلال مثال جديد لعلّي أضع الظاهرة في إطار يسمح بمعالجتها أو في الأقل تحديد مسبباتها. والمثال هو مقالة قصيرة بعنوان “مبدعون أم مترجمون” لخالد الغنامي منشورة في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية بتاريخ العاشر من سبتمبر 2023.

وعلى الرغم من قصرها، فإن كاتبها طرح مزاعم كثيرة تحت ذريعة الدعوة إلى المزيد من الأصالة والإصلاح بينما هو يشطب على جميع المتون الثقافية والمعرفية التي شيدها المفكرون العرب في الحقب الماضية. هذه المتون التي لولاها ما كان لأوروبا أن تنهض نهضتها الأدبية وتزيح عنها عهود الظلام.

لقد كانت أوروبا في نظر العرب المسلمين جزءا من جغرافيتهم لأن العالم كان كله شرقا، والجهات الأربع تلتقي فيه ولا وجود لحالة غرب أو عالم مسيحي.

وقد لا يعلم الكاتب الغنامي أن أدباء أوروبا الكبار مثل فريدريك شليجل وشاتوبريان وفكتور هيغو ولامارتين وغوته شدوا الرحال مهاجرين إلى الشرق كي يتزودوا بالحكمة والفلسفة والفن والأدب وعادوا إلى بلدانهم شعراء وقصاصين ومفكرين، يقول غوته في قصيدة “الهجرة”:

الشمال والغرب والجنوب تتحطم وتتناثر/ والعروش تشل والممالك تتزعزع تضطرب/ فلتهاجر إذن إلى الشرق الطاهر الصافي/ كي تستروح جو الهُداة والمرسلين/ هناك حيث الحب والشرب والغناء/ سيعيدك ينبوع الخِضر شابا من جديد”. (ترجمة الأكاديمي عبدالرحمن بدوي).

ويدل ذكر الخضر عليه السلام أن غوته قرأ القرآن مثلما قرأ الكتاب المقدس، وأن لا عقدة استشراقية عند الأديب الأوروبي الذي وجد أبواب الحضارة العربية الإسلامية مشرعة أمامه؛ فالجغرافيون العرب القدماء قسّموا العالم إلى مناخات أو أقاليم وليس قارات أو مركزيات صارمة كما هو الحال الآن، الأمر الذي جعل التسامح عنوانا حضاريا إسلاميا وقيمة مهمة من قيم المجتمع العربي في القرون الوسطى وما بعدها.

إن من يقول إن “قيم التبخيس لم يبرأ منها المجتمع العربي” والتسامح كان ظاهريا واهما كل الوهم ومثله الذي رأى أن الذات العربية كانت تتخذ من الآخر الغربي موضوعا للتبخيس وتنظر إليه بصورة منقوصة واستعلائية وتخفيضية (مُرضية عن ذاتها ومَرضية عن غيرها) بل العكس كان التسامح ديدنها وبسببه فقدت حضارتنا مركزية قوتها، فتمكن الأوروبيون منها وأسسوا فكرا استشراقيا شوه الحقائق التي عليها تدجّنت العقول فيما بعد.

ومع ذلك لا نعدم أن نجد مفكرين أوروبيين وغربيين يعترفون للعرب بالفضل في تقدم أوروبا ونهضتها. ومنهم المفكر هنري لورنس الذي قال “إن العرب لم يكونوا في العصور الوسطى يرون في أوروبا حضارة منافسة”، مخطئا نظرية صدام الحضارات لهنتنغتون.

العقل العربي والأصالة

ما زعمه صاحب المقالة خالد الغنامي من أن العرب قديما وحديثا هم ناقلون فقط بلا إبداع، هو اتباعية خالصة لفكر غربي استعماري يدعي أن النقل سمة لازمت الجنس العربي وأن الابتداع والابتكار حكر على الجنس الآري المنحدر من سلالات هندو أوروبية تنتمي إلى الحضارتين اليونانية والرومانية.

وللحقيقة نقول إن الإغريق قبل أن يبدعوا كانوا قد نقلوا علوم الطب والفلك والزراعة وغيرها من حضارات أعرق منهم كالسومرية والفرعونية. وأن حدود إمبراطوريتهم كانت ضمن الشرق وعلماءهم نبغوا في آسيا الصغرى، فأبقراط مثلا نشأ في جزيرة كوس وجالينوس في آسيا الصغرى وآثارهم اليوم تنتشر في صقلية والإسكندرية وفلسطين وبلاد الشام وتخوم العراق.

أما الزعم بفقر العقل العربي إلى الأصالة، فتدحضه كتب وموسوعات إسلامية ترجمت كلها إلى اللاتينية في حدود القرن الثاني عشر الميلادي مثل كتاب “القانون” لابن سينا و”الحاوي” للرازي وكتب ابن الهيثم وكتاب “التعريف لمن عجز عن التصريف” لأبي القاسم خلف بن العباس المتخصص بالجراحة وتجبير العظام التي اتخذت مراجع تُدرَّس في جامعة لوفان في حدود القرن السابع عشر.

كيف يكون العقل العربي مفتقرا إلى الأصالة وهو الذي أخذ الأوروبيون منه قبل أن يأخذ هو منهم، وأعطاهم وديعته الإبداعية فزادوا هم عليها بالتنقيح والابتكار؟ ولماذا قضى خورخي لويس بورخيس حياته في مطالعة كتاب واحد هو “حكايات ألف ليلة وليلة”؟ ولماذا ظلت هذه الليالي متناقلة عبر المخيال الجمعي متناسلة إلى اليوم؟

وإذا قيل إن العرب كانوا غير مستحسنين هذه الحكايات وإنهم لم يقيموا لها وزنا واعتبروها هذرا وقراءتها تعرض لخطر بالغ، كما يقول عبدالفتاح كيليطو، فنرد بالقول: إنها وجهة نظر ترى المجتمع العربي من فوق ويغيب عنها قاعه التحتي الذي هو أوسع شأنا وأكثر تماسكا.

ومن مزاعم الغنامي أن ليس لابن سينا أي دور فكري وأن كل ما جاء به محض “اجتهادات فرعية وليست أصلية وأنه كان يصف أرسطو بالغباء ويرد عليه بقسوة ولم يغادر الفلسفة اليونانية يوماً وكان روحانيا كأفلاطون”، وفي هذا التقزيم صورة واضحة للذات التي تنتقص نفسها بنفسها.

بينما يصحح الغرب مسارات أبحاثه بروح علمية وموضوعية حول العرب نجد بين هؤلاء الأخيرين من ينتقص ذاته

ويضيق المقام بذكر إنجازات الفلاسفة المسلمين بدءا من الفارابي مبتكر علم الإحصاء وانتهاء بابن رشد صاحب الثورة التنويرية الكبيرة، لكننا نقف سريعا عند كتاب واحد لابن سينا هو “المنطق”. ومن يقرأه يشعر أنه يقرأ لفيلسوف حداثي أو ما بعد حداثي، فقد ميز بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية، وصنّف على طول ألف صفحة الموجودات والمحمولات والكليات والجزئيات وفرّع فيها إما شارحا نظريات أرسطو كالمحاكاة مثلا أو مبتدعا نظرياته الخاصة في علم المنطق من قبيل نظريته في المغالطة وأذكرها هنا لعلاقتها بالمقالة موضع الرصد.

يقول ابن سينا “المغالطة تكون عن قصد وربما كانت عن ضلالة. والمغالطون طائفتان: سفسطائي ومشاغبي، فالسفسطائي هو الذي يتراءى بالحكمة ويدعي أنه مبرهن ولا يكون كذلك بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك. وأما المشاغبي فهو الذي يتراءى بأنه جدلي وإنه إنما يأتي في محاورته بقياس من المشهورات المحمودات ولا يكون كذلك بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك” (المنطق، ص751).

وهذا كله في كتاب واحد؛ فما بالك بكتبه الأخرى التي فيها عطاء علمي يحسب لصالح الإرث الإنساني!

دوامة الانتقاص

إن انتقاص أصالة القديم والمعاصر العربيين هو نتيجة طبيعية من نتائج شيوع ثقافة التناص التي شطبت على الأصول وقللت من قيمة الجذور وصادرت الأصل بدعوى قوة الفرع. وهو ما أخذت دراسات الأقلمة تظهر مخاطره بشكل غير مباشر من خلال عملها على التفريق بين النص المؤصل والنص المؤقلم، وتأكيدها أهمية وأخلاقية احترام الجذور بوصفها ملكيات فكرية ينبغي عدم تشويهها أو الإساءة إلى جمهورها؛ فكيف إذا كان النص كتابا والكتاب موسوعة؟

وفي الوقت الذي يصحح الغرب مسارات أبحاثه بروح علمية وموضوعية، نجد بيننا من يمضي في جلد ذاته مهاجما ومنتفضا ومعترضا على الدوام بمسوغ وبلا مسوغ، وكل شيء في نظره محض “اجتهادات فرعية وليست أصلية” من دون مبررات بحثية ولا تدقيق علمي.

وإذا كان له أن يراجع إرثنا الثقافي فلا بد – في نظر جالدي الذات العربية – أن ينتهي حتما إلى خيبة الأمل كما أن أي تمرد للأديب العربي على هذا الوضع أو ادعاء التفوق المعرفي على قرينه الأوروبي هو محض لغة زائدة، وأن العزاء بالقول إننا نعرف الآخر أكثر مما يعرفه هو عنا أمر تافه بحسب كيليطو الذي راجع قراءاته لطه حسين فوجد نفسه أمام خيبة الأمل.

كتب كيليطو “تعلمتُ من طه حسين أن الأدب العربي في مرتبة ثانية، فقد كان مقتنعا بذلك بل كان ذلك موضوعه الأثير وشغله الأساس وسر الشعور بالدونية والمرارة التي نلمسها عنده بين الفينة والأخرى (…) رأى نفسه ملزما بالإقرار أن المرتبة الأولى من نصيب الأدب اليوناني والأدب العربي الحديث في مرتبة ثانية (ثانوية) بالنسبة إلى الأدب الأوروبي”.

وتابع كيليطو “يبدو المؤلفون العرب حينئذ في نظره تلامذة يوفقون أو يفشلون بقدر قربهم من أو بعدهم عن أساتذتهم الأوروبيين. لن يتسنى إنقاذ الأدب العربي إلا بالإقبال على الأدب الأوروبي والانصهار فيه (…) كان هذا الارتسام الذي خرجت به حين قرأتُ طه حسين وأنا في سن الخامسة عشرة. لم أعد إليه من جديد. حين أقوم بذلك كثيرا ما أصاب بخيبة أمل شديدة فأتنكر للمؤلفين الذين كانوا يثيرون فضولي المعرفي مما قد يعرضني إلى التنكر لنفسي والتنقيص من شأنها”. (كتاب بحبر خفي، ص80).

والمحصلة بقاؤنا في دوامة الانتقاص مبتذلين عطاءاتنا حاملين صخرة سيزيف خجولين مما عندنا، ضنينين في أن نعترف للمتفوق بيننا أنه أتى بجديد يحق لنا أن نفخر به ونعمقه ونتطلع إلى تصديره إلى الغرب. وأخشى ما أخشاه أن تستمر الذات العربية على هذه الشاكلة في تعنيف نفسها بتصورات متصلبة؛ تشوه وتقصي وتستبعد كل ما هو أصيل، فتتحول الظاهرة إلى تقليد من تقاليد فكرنا العربي.