بفضل التكنولوجيا لم يعد هناك نقد مغربي وآخر عربي

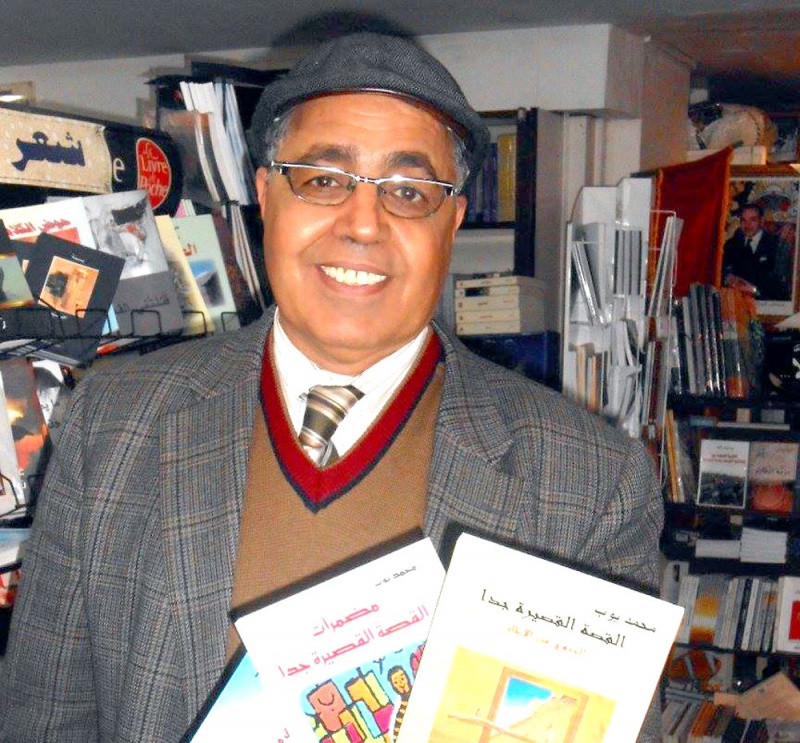

لا يمكن للأدب أن يتطور بمعزل عن النقد الذي يعد دافعا أساسيا للتجارب الأدبية، لكن في الوطن العربي يبقى النقد مترجما واردا بسبب تراجع القدرة العلمية على إنتاج النظريات والمناهج، وهو ما خلق نوعا من الصدام مع النصوص الأدبية. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الناقد المغربي محمد يوب للوقوف على راهن النقد العربي وإشكالاته.

إذا كانت الكتابة الإبداعية انعكاسا لتناقضات النفس البشرية وتعبيرا ثقافيا واجتماعيا عما يواجهه المجتمع، فإن مهمة الناقد الأدبي أكثر تعقيدا من خلال بحثه للوصول إلى عمق العمل الإبداعي؛ قصة أو رواية أو مسرحية.

ويعلق الناقد محمد يوب أنه “إذا كان الكاتب يفضح شرخا في المجتمع أو انكسارا في الذات الإنسانية، بطريقة متخيلة مبنية بالكلمات والجمل والتعابير، فإن الناقد الأدبي يتتبع تفاصيل المجتمع وفسيفسائه الموجودة في العمل الأدبي. أي أنه يبحث في الأساليب اللغوية والإستراتيجيات الحجاجية التي تدفع القارئ إلى الاستمتاع والتأثر بالعمل الأدبي، على اعتبار أن هذا الأخير لا تكتبه يد واحدة، وإنما تكتبه ثلاث أياد؛ يد الكاتب ويد العمل الأدبي ويد القارئ، الذي يعيد إنتاج العمل الأدبي وصناعته وفق رؤيته الخاصة”.

ربان الطائرة

ونسأل محمد يوب إن كان يمكن القول إن النقد الأدبي بمثابة إبداع آخر يتوازى مع النص الروائي أو القصة، ويبصمه الناقد برؤيته الخاصة؟ فيجيبنا “النقد الأدبي عبارة عن ‘ميتالغة’ بحسب تعبير رولان بارث، فهو إبداع ثان مواز للنص الأدبي، يفتح أمام القارئ مجالات خصبة للقراءة والتأويل، للبحث عن المعنى وفائض المعنى المتواري خلف السطور”.

ويشدد على أن الناقد الأدبي بحكم حساسيته المفرطة يتدخل لكشف مغاليق النصوص الأدبية. على اعتبار أنها ليست نصوصا مغلقة، وإنما هي نصوص مفتوحة على القراءة والتأويل. لأن الكاتب وهو يعبر عن الواقع فإنه يترك في النص بؤرة ضوء هي بمثابة المفتاح الذي يفتح بها القارئ المضمرات النصية والتناصية والدلالية والتداولية.

والسؤال الذي تتغير الإجابات بخصوصه، هو طبيعة العلاقة التي تجمع الناقد بالأديب، وإن كان التحليل النقدي للنصوص الأدبية محددا ومتأثرا بالمؤثرات الذاتية والنفسية للأدباء ونصوصهم.

ويقر محمد يوب في حديثه لـ”العرب” أنه من طبيعة النقد أنه بطيء يواكب العمل الأدبي من البداية إلى النهاية، فهو الذي يقوده في البداية ويقومه في الوسط ويوجهه في النهاية. كما أن النقد الأدبي هو الدرع الواقي للأدب، بدونه لا يستقيم الأدب ولن يسير في الطريق الصحيح.

وعندما نقول إن للنقد الأدبي سلطة المواكبة والتوجيه لا نعني بذلك أنها سلطة دكتاتورية تقزم الأديب وتحط من قيمته، وإنما هي سلطة علمية يحاول فيها الناقد أن يلتزم بنوع من الحيادية والموضوعية لكي لا تكون دراساته دراسات وحشية حاقدة تُقول الأديب أشياء لا يريد قولها.

إذا نظرنا إلى اهتمامات يوب النقدية ونظريات التأويل في قراءة النصوص الأدبية، نتساءل إن كان الأولى عند الناقد الجمع بين المناهج المتنوعة أم الاستناد فقط إلى منهج يطبقه بأمانة وميكانيكية على النص الأدبي، وإن كانت هذه الحركة ستقود إلى قراءة نقدية واعية ومضيئة للنص؟

ويجيبنا “إن الناقد كما قال محمد عابد الجابري يشبه ربان الطائرة، نراه يتمكن من جميع الآليات والمناهج العلمية، لكنه يتعرض من حين لآخر لبعض المطبات الهوائية وحينها ينبغي عليه أن يشغل مهاراته الإبداعية لإنقاذ الركاب والطائرة. هكذا يكون الناقد الأدبي، عليه أن يكون ملما وشاملا بكثير من المناهج النقدية، لكن لا ينبغي عليه أن يطبقها بشكل حرفي وإنما ينبغي أن يستمع لنبض النصوص الأدبية، لأنها هي التي تستدعي المنهج الذي يناسبها وليس الناقد هو الذي يفرض المنهج”.

ويضيف “من جهتي فإنني أعتمد المقاربة التداولية للأدب، التي تتقاطع مع كثير من المناهج النقدية الأخرى، دون عزل البنية الداخلية عن البنية الخارجية والسياق التواصلي والبنية الذهنية للمتلقي”.

من خلال دراسته للنصوص الأدبية، تطرق مع محمد يوب إلى الوسيلة التي يصل من خلالها وصف هذا النص أو ذاك بأنه غير مسبوق، متسائلين معه عن موقع الإقناع الحِجاجي والترجيحي في الحكم على النص وتأويليه، وعن المناهج النقدية الأقرب إليه.

يقول يوب “من خلال مقارباتي النقدية جربت كثيرا من المناهج، منها المنهج البنيوي والمنهج السوسيولوجي والبنيوية التكوينية والمنهج السيميائي (…) غير أنني في السنوات الأربع الأخيرة انشغلت بالمقاربة التداولية للأدب لأنها تبحث في البعد الحجاجي للنصوص الأدبية، باعتبار أن هذه الأخيرة هي نصوص أدبية موجهة من الكاتب إلى المتلقي لغرض التأثير”.

النقد إبداع ثان مواز للنص الأدبي يفتح أمام القارئ مجالات خصبة للقراءة والتأويل وللبحث عن المعنى وفائضه

ويتابع “للوصول إلى ذلك يحتاج الناقد إلى دراية واسعة بالمنهج التداولي الذي يستمد آلياته من اللسانيات التداولية ومناهج أخرى محاورة أو مجاورة كاللسانيات المعرفية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التواصل والذكاء الاصطناعي، لتتبع آليات اشتغال النص الحجاجي في خطاب الكاتب وخطاب النص الأدبي والسياق التواصلي والبنيات الذهنية للمتلقي. لأن النصوص الأدبية تحمل في طياتها رؤية فكرية يؤمن بها الكاتب، فيغلفها بغلاف أدبي شيق يستدرج المتلقي إلى الإيمان بها، لإعادة صناعة الواقع وإنتاجه وفق هذه الرؤية الفكرية والمشروع الحضاري”.

وبناء على ما جاء في جوابه، نسأله عن رأيه إن كانت قيمة العمل الأدبي وفعاليته وجدواه تتحدَّد مِن ذات المؤلف أم من المحيط والبيئة الاجتماعية والثقافية والحضارية التي تساهم في إنتاج ذلك العمل الأدبي؟

يقول “إن النص الأدبي كتلة متجانسة ومتناسقة من الأفكار والأحاسيس التي يجتمع فيها النفسي والاجتماعي والفكري، وهو وليد مخاض طويل تصنعه الذات المبدعة بلغة أدبية خاصة تحمل بصمة الأديب وطابعه، ولذلك نرى بأن لكل كاتب بصمته التي تميزه. والناقد الحذق هو الذي يعرف النص انطلاقا من بصمة صاحبه، وبصمة هذا الأخير هي الصياغة الأدبية التي تميز كل كاتب عن كاتب آخر”.

النقد والأدب

نعرج في حديثنا مع محمد يوب على موقع النقد المغربي في الساحة النقدية العربية، وعن رأيه في مواكبة النقد الغربي في الوطن العربي، ليقول “بفضل تكنولوجيا التواصل أصبح العالم غرفة واحدة، فلم يعد هناك نقد مغربي وآخر عربي، وإنما أصبحت الساحة الأدبية والنقدية مكشوفة للجميع، حيث أن الباحث العربي يعرف مستجدات النقد الأدبي في حينه، من خلال ما ينشر في المجلات الإلكترونية المحكمة وغير المحكمة من أبحاث ومقالات وترجمات”.

أما بخصوص تأخر النقد في العالم العربي مقارنة مع النقد الغربي، فيرجع يوب ذلك إلى طبيعة البيئتين العربية والغربية، لأن البيئة هي التي تنتج الفكر، وكما نعرف بأن البيئة الغربية متقدمة حضاريا فإن النقد الأدبي يكون متقدما، لأنه يستفيد من النظريات العلمية الغربية. بينما البيئة العربية تكون محكومة بالتخلف العلمي والتكنولوجي فإن النظريات النقدية بدورها تكون متخلفة

بل منعدمة، وما للنقاد العرب إلا هذه الترجمات التي تأتي في كثير من الأحيان بشكل خجول لا يحترم أمانة الترجمة.

وحول سبيل تجاوز هذه المعضلة، يرى الناقد المغربي أنه للرفع من مستوى النقد الأدبي عند العرب لا بد من وجود تكنولوجيا عربية حاضنة، قادرة على إنتاج النظريات العلمية التي يعاد إنتاجها إبيستيمولوجيا إلى نظريات نقدية وأدبية.

البيئة تنتج الفكر والبيئة الغربية متقدمة حضاريا لذلك فالنقد الأدبي يكون متقدما والعكس ماثل في البيئة العربية

هناك نقاد مغاربة مارسوا الكتابة الرواية، وهنا نسأل يوب إن كانت قوة النصوص تغطي على صفة الناقد لصالح صفة المبدع، ونتطرق معه إلى رأيه في مقولة “الناقد مبدع فاشل”، يقول “الناقد مبدع في مجاله لأن النقد ممارسة إبداعية من نوع ثان يستمتع بها القارئ، لأنها تفتح له مجالات معرفية خصبة، من خلال تأويل المعاني المضمرة في البنيات النصية والدلالية والتناصية والتداولية”.

ويضيف “الناقد بحكم مقارباته النقدية التي تقترب من العلمية الصرفة، فإنه يأخذ من حين لآخر مجالا للاستراحة، والمكان الذي يستريح فيه الناقد هو بيت الشعر والقصة والرواية. وقد نجد في بعض الأحيان

كثيرة من النقاد الذين تفوقوا في الكتابة النقدية والكتابة الأدبية معا، كما نجد عند جبرا إبراهيم جبرا وإدوار الخراط وأدونيس ومحمد بنيس وغيرهم كثير”.

ونسأله أخيرا إن كان مع الرأي القائل إن المبدعين المغاربة يفضلون السير الذاتية على الكتابة الروائية التخييلية، ليجيبنا “إن الكاتب سواء أحب أم كره لا يمكنه أن يتهرب من التعبير عن الذات المتكلمة، لأنه أثناء الكتابة الأدبية، يكون مشاركا في اللعبة الإبداعية، إما بطريقة مباشرة عندما يتكلم بضمير الأنا أو بطريقة خفية عندما يتكلم بضمير الغائب، كالإله الخفي الذي يتحكم في مصائر شخصياته فيتحدث عنها بناء على رؤيته الخاصة واستشرافاته المختلفة”.