النقاد العرب يرددون مصطلحات وتعبيرات من النقد الأوروبي دون أن يفهموها

يكرس الناقد والأكاديمي المصري إبراهيم عوض مبادئ بحثية لا تقوم على الالتزام بالمناهج الغربية بقدر ما تسعى إلى تحكيم العقل، وتجنب النظرة التبعية للغرب، بحثا عن الحقائق. وفي هذا الحوار لـ“العرب” مع الناقد نلقي الضوء على رؤاه وأفكاره سواء على مستوى ما قدمه من كتب أو ما يرتبط بالواقع النقدي والإبداعي.

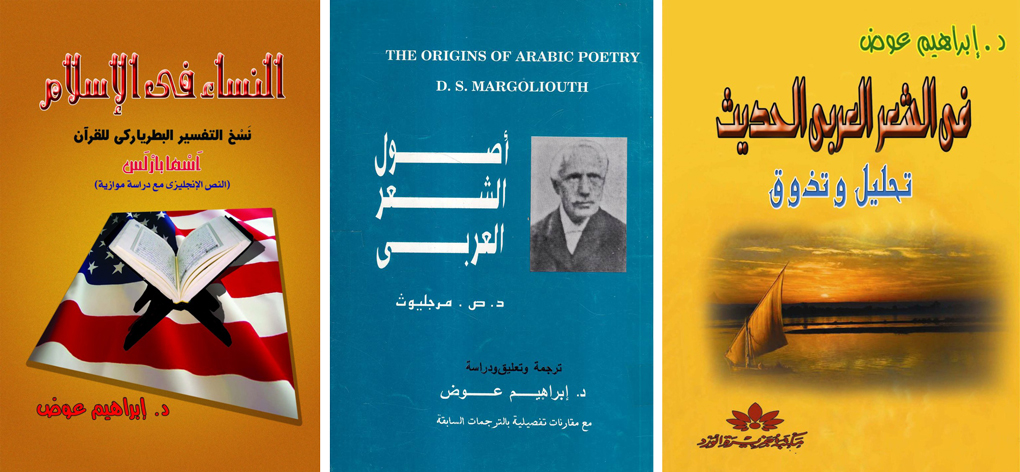

تحفل المسيرة العلمية للناقد والأكاديمي إبراهيم عوض بأكثر من مئة كتاب ما بين كتب ورقية وكتب ضوئية على شبكة الإنترنت. وفي دراساته النقدية نراه لا يلتزم بمنهج نقدي واحد بل يعمل على الاستفادة من المناهج كلها حسب طبيعة الدراسة التي يقوم بها، وإن كان يميل إلى الانتفاع من المنهج الأسلوبي في دراساته للقرآن الكريم.

وقد ارتبطت تحليلاته النقدية بمعالجة قضايا ويتمثل ذلك في العديد من كتبه ومنها “سورة النورين التي يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم”، و”معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه حسين”، و”المستشرقون والقرآن”، و”ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية” وغيرها من القضايا التي بعضها يرتبط بالتراث العربي وبعضها يواكب المناهج النقدية والإبداعات الحديثة.

كما ترجم عوض الذي يعمل أستاذا للنقد الأدبي بكلية الآداب والدراسات الإسلامية والترجمة من الإنجليزية بجامعة عين شمس، عددا مهما من كتب كبار المستشرقين الغربيين مثل لويس ماسينيون، وديفين ج ستيوارت، وديفيد صمويل مرجليوث.

ظواهر نقدية

بداية وحول أبرز المناهج النقدية التي يعتمدها في مقارباته النقدية، يقول عوض “لست ممن يرددون مقولة وجوب اتباع منهج واحد في دراستك لموضوع ما أو نقدك لنص من النصوص الأدبية ما لم تكن تريد التركيز على جانب واحد من جوانبه قصدا، كالجانب الاجتماعي مثلا كما يعكسه ذلك العمل، أو على نفسية صاحبه… إلخ، وإلا فأنا أقتحم العمل الأدبي من كل الجوانب التي تظهِر لي نفسها وأرى أن النص لن يعطيني أسراره إن لم أدرسه منها كلها أو من بعضها”.

ويضيف “أنا أدخل النص دون أن أقيد نفسي ابتداء بمنهج بذاته بل أترك ذلك للنص نفسه. كذلك فإني لا أتعبد لأي منهج نقدي جديد لمجرد أنه جديد، بل دائما ما أفكك ذلك الوافد الجديد وأحلله لأعرف حسناته وعيوبه وما فيه من حقائق أو ادعاءات ومدى تمشيه مع المنطق والعقل والحاجات الإنسانية. وما من كتاب نقدي لي إلا وتجد فيه هذا التفكيك والتحليل والتقييم سواء قمت بهذا الأمر مباشرة أو على نحو غير مباشر أو قمت به نظريا أو تطبيقيا عمليا”.

ويتابع “كذلك لست أشاطر نقاد ‘الهجص’ الذين يرددون مصطلحات وتعبيرات من النقد الأوروبي لا يفقهونها، أو ليست واضحة في أذهانهم ويحسبون أنهم بهذا قد صاروا حداثيين بل ما بعد حداثيين بينما بلادهم والشعوب التي ينتمي إليها هؤلاء تعيش في العصور الوسطى الأوروبية المتخلفة، ومعظمهم لا يعرف لغة أجنبية، وتناقشهم في أفكارهم وآرائهم في الحياة بوجه عام، فتوقن أنهم عوام في ما يرددونه. ومع هذا كله ينظرون إلى النقد العربي على أنه شيء ‘راح وانقضى’، والذي بيننا وبينه قد انتهى فعلا ومضى”.

يتساءل الناقد ترى هل هناك عاقل يقول إن ما كتبه الجاحظ والجرجاني والآمدي وابن المعتز وغيرهم في ميدان النقد الأدبي قد انتهى عمره الافتراضي ومات وشبع موتا وصار بيننا وبينه برزخ إلى ما بعد يوم يبعثون؟ ويقر بأن هذا الكلام قد يصح لو كنا في حقول العلوم الطبيعية، أما في النقد الأدبي فالقول بذلك تخلف وغباء.

ويقول عوض “خذ عندك مثلا الأكاديمي كمال أبوديب في تنقصه من ابن سلام وطه حسين وشوقي ضيف واتهامه لهم بأنهم لا يفهمون البنيوية كما ينبغي، على عكسه هو الذي صاد الذئب من ذيله، ولا عرف كيف يحلل أسماء بعض الأعلام أو يتوصل إلى دورها في النص بل قال كلاما مضحكا لا أدري من أين أتى به؟ وكيف كانت حالته وهو يكتبه؟ وهذا مجرد مثال، وهو موجود في كتابه عن الشعر الجاهلي”. ويستشهد الناقد بأسماء كثيرة معروفة في عالم النقد بينما هي ليست سوى مجرد ظواهر.

التراث والأدب

ارتبطت تحليلات عوض النقدية بمعالجة قضايا ويتمثل ذلك في العديد من كتبه ومنها “سورة النورين التي يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم”، و”معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه حسين”، و”المستشرقون والقرآن”، و”ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية” وغيرها من القضايا التي بعضها يرتبط بالتراث العربي وبعضها يواكب الإبداعات الحديثة، وهنا كان التساؤل عن إطار مشروعه النقدي.

يوضح الناقد “لم أكن في البداية على وعي تام واضح بأي مشروع نقدي كرست نفسي له بل كنت أكتب في الموضوعات التي تهمني ولي فيها موقف واضح كدراسة ما يكتبه كبار المستشرقين في الأدب العربي والدراسات الإسلامية والرد عليهم تفصيلا وبالدليل والوثائق القاطعة وتشغيل العقل الصارم. ومع الأيام كان المشروع الذي تفضلت بذكره يتبلور في ذهني وقلبي وضميري، وصرت أختار موضوعاتي مع معرفتي الواضحة بما أريد الكتابة فيه”.

ومن هنا نجد من كتبه “القرآن والحديث – مقارنة أسلوبية”، وهو الكتاب الوحيد الذي كتب على غلافه أنه “أول دراسة من نوعها في تاريخ الفكر الإسلامي” رغم نفوره بوجه عام من الحديث عن إنجازاته الفكرية. ونجد أيضا “مصدر القرآن”، الذي وضع فيه تحت المجهر شخصية الرسول عليه السلام وشخصية القرآن المجيد. كما درس عددا من ترجمات القرآن الإنجليزية والفرنسية وحللها تحليلا مرهقا وتبين له كم الأخطاء الرهيب الذي وقع فيه مترجمو القرآن من المستشرقين أو تعمدوه تعمدا. وهناك كذلك كتابه “دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية – أضاليل وأباطيل”، وهذه الموسوعة تضم خلاصة الفكر الاستشراقي، وقد أظهر ما فيها من عورات وسوءات وفضائح متبعا أسلوب التحليل والتوثيق والمناقشة المتسعة ومبينا خطأ المستشرقين في فهم القرآن والحديث وافتئاتهم على ذينك المصدرين اللذين نبع منهما الإسلام.

كل الفنون الأدبية مهمة، وكل منها يؤدي وظيفة لا تؤديها الفنون الأخرى أو تؤديها ولكن بفائدة أعلى وأوسع وأعمق وأبهج

أما في الأدب فقد أصدر عن المتنبي ثلاثة كتب وانتهى إلى أنه لم يدع النبوة كما هو شائع ولا كان قرمطيا كما زعم لويس ماسينيون، ووضع يده على الكثير من سمات أسلوبه الشعري مما لم يكن موجودا من قبل. ووقف عند بعض الكتب الاستشراقية التي تدرس أدبنا وخاض عبابها واستخرج من كل كتاب منها ما فيه من قضايا ومسائل هامة جعلها موضوعا لدراسته.

يقول عوض “يدخل في مشروعي التأليفي كتابي ‘القرآن الكريم: تفسير حضاري’، وهو كتاب متميز في التفسير يسلط الضوء على المعاني والمغازي الحضارية وراء آيات القرآن مما لا يهتم به عادة المفسرون من قدامى ومحدثين، فضلا عن اهتمامي باستخراج التراكيب والصور والعبارات التي يتميز بها أسلوب كتاب الله سبحانه، والتوقف إزاء ما يقوله المستشرقون في كتبهم وترجماتهم للقرآن في آيات الكتاب المجيد وتحليله وبيان عوراته.. إلخ. ويحتوي هذا التفسير أيضا على ألوان من المقارنات الدينية بين نصوص القرآن والسنة وبين نصوص الكتاب المقدس والكتب الشارحة له كالتلمود مثلا أو بين الإسلام وهذه الديانة أو تلك كالزرادشتية والوثنية وغير ذلك”.

ويرى عوض أن اشتغال من يعملون في حقل النقد الأدبي في عصرنا هو النقل عن الغرب واتباع خطوات النقاد الغربيين، في تصور أنه ما دام الغرب أقوى منا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وعلميا فكل ما يأتينا منه هو الأمر الذي لا بد لنا من تقليده كما هو. صحيح أن البعض من نقاد العرب الحاليين يكتب موضحا أن ما يردده النقاد الغربيون قد سبق أن قاله نقادنا القدماء، لكن الغالب على المشتغلين عندنا بالنقد الأدبي هو موقف التقليد والترديد والحرص على عدم الخروج عن الخط والكراهية بل محاربة من يخرج على هذا الموقف. والكثير من هؤلاء تمتلئ كتاباتهم بالأخطاء اللغوية من كل شكل ولون، ومع هذا يتصور كل منهم أنه صاحب فتوحات ما دام يستطيع تكرار المصطلحات والتعبيرات النقدية الوافدة رغم عدم تعمقه فيها بل جهله بها في الكثير من الأحيان.

ويؤكد أنه مع الانفتاح على الثقافات المختلفة في كل صورها، ومنها النقد الأدبي الغربي وغير الغربي، ولكن مع تشغيل العقل لا مع التعبد لذلك والخرور عليه في صمم وبكم وعمي. ويقول “لقد وقفت إزاء معظم المناهج النقدية دارسا ومحللا ومقيما ومستدركا ومصححا ومضيفا بصماتي إليها، ولم آخذها ‘بعبلها’ كما نقول في العامية أو لم آخذها بعجرها وبجرها كما يقولون في الفصحي. لا بد من تشغيل العقل، والمحافظة على شخصيتنا واستقلالنا الفكري ووزن كل شيء بالعقل والمنطق والتجربة والفائدة أو الأذى الذي يترتب عليه.. وهلم جرا. الثقافات البشرية تتلاقح رضينا أو رفضنا، والمهم أن تكون عيوننا مفتحة طوال الوقت وألا نتوانى طرفة عين عن الفرز والتدقيق والتقويم”.

ويشير عوض إلى أن كل الفنون الأدبية مهمة، وكل منها يؤدي وظيفة لا تؤديها الفنون الأخرى أو تؤديها ولكن بفائدة أعلى وأوسع وأعمق وأبهج. ويتابع “قبل قليل كانت ابنتي الصغرى، وهي مهندسة، تذكر لي مزايا قراءة الروايات. وهناك من يفضلون الشعر، وغيرهم يعشق مطالعة كتب الرحلات، والبعض يعشق المذكرات والتراجم الذاتية والغيرية.. إلخ. لكني بوجه عام أرى أن الكتابة بوجه عام لم تعد في نفس الأوج الذي كانت عليه في أزمنة مضت ليست بالبعيدة. فلا الموهبة هي هي، ولا الذوق الأدبي بنفس الرقي السابق، بل إن القراءة ذاتها انكمشت وتقلصت وصار الناس بوجه عام ينفرون من القراءة والكتاب والتفكير والعمل على ترقية التذوق الأدبي”.

لا يظن عوض أن أقسام اللغة العربية في جامعاتنا المصرية أو العربية فقيرة في مقرراتها ومناهجها. ويتابع “الطلاب قادرون على أن يستفيدوا من تلك المقررات فائدة كبيرة جدا لو أحبوا العلم وتذوقوا الأدب وكانوا حرصاء على رقي عقولهم وأذواقهم وإتقان لغتهم والاجتهاد في تحسين أسلوبهم التعبيري. لكن الواقع يقول إنهم خارج المشهد التعليمي حتى إن نسبة من يحضرون المحاضرات عادة نسبة متدنية جدا إلى درجة الإفزاع، وهم بوجه عام ينفرون من محاضرات الأساتذة الذين يحرصون على أن يكون هناك تفاعل بين الطلاب من جهة، وبين المحاضرة والأستاذ من جهة أخرى”.

ويضيف “المشكلة بعامة ليست في المقررات ولكن في اهتمام الطلاب بوصفهم هم محور العملية التعليمية: فهي تنجح مع حرصهم على طلب العلم وترقية الذوق، وتفشل إذا ما شرد الطلاب بعيدا عن سبيل التعليم والتثقيف. وحتى الذين يحضرون المحاضرات يصعب عليهم التركيز مع الدرس والأستاذ، فتراهم يتكلمون بعضهم مع بعض أو يعبثون بالجوال ولا يتابعون ما يقوله المحاضر”.

وحول المشهد الحالي للغة العربية يختم عوض “لأعطيك فكرة عن الانحدار الذي وصلت إليه حالة اللغة العربية، أحب أن أنبئك أنك قلما تقع على طالب يحب العربية ويحسنها ولو في حدها الأدنى بين طلاب أقسام اللغة العربية في جامعاتنا. بل قلما تجد بين طلاب الماجستير والدكتوراه في هذه الأقسام من يستحق الانتساب إلى تلك الأقسام. وليس السبب راجعا إلى العربية وعلومها وما يقال عن صعوبتها بل إلى التبلد العام تجاه كل ما هو ثقافي وعلمي وذوقي. والضعف عام وشامل لكل التخصصات والعلوم. ولو قدر للطلاب أن يحبوا العلم ويفهموا أنه ما من حضارة قامت إلا على أكتاف العلم والعلماء لكان الحال غير الحال”.