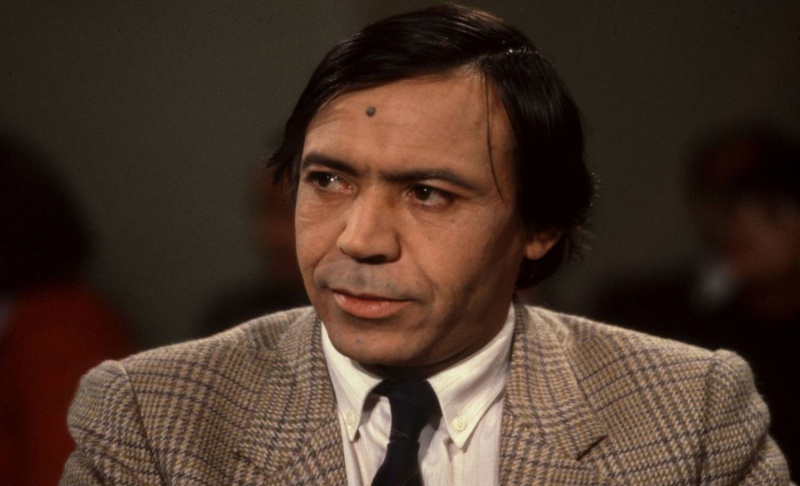

المغربي محمد خيرالدين شاعر الاحتجاج ضد الفصل بين الأجناس الأدبية

الكثير من الكتاب المغاربيين اختاروا اللغة الفرنسية للكتابة، وإن كان كثيرون يردون ذلك إلى تأثير الاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي، فإن المسألة قد لا تتجاوز اختيار لغة غير العربية للتعبير عن واقع عربي، وهو ما نجح فيه الكثيرون في تقديم أدب ابن بيئته رغم أنه مكتوب بلغة أخرى. ومن هؤلاء نجد الشاعر والروائي المغربي محمد خيرالدين.

يعد الشاعر والروائي محمد خيرالدين واحدا من ألمع من برزوا في ستينات القرن الماضي من الشعراء المحدثين في المغرب إلى جانب الطاهر بن جلون وعبداللطيف اللعبي ومصطفى النيسابوري وعبدالكبير الخطيبي. صدر كتابه الأول في لندن سنة 1964 بعنوان “غثيان أسود” وقد ضم قصائد تشي بيأس وجودي متأصل. وفي سنة 1967 نشرت له دار سوي (Seuil) الفرنسية رائعته “أغادير” التي كتبها في أعقاب الزلزال الذي دمر المدينة المغربية سنة 1960، والتي حملت مشاهداته الساخرة والرافضة لمعاناة وشقاء الناس في المدينة بعد الزلزال.

وفي العام التالي نشرت له دار سوي روايته الشعرية “الجسد السالب” حيث كرس أسلوبه الثائر عبر سرد شعري يحبس الأنفاس. وفي سنة 1969 جمع قصائد تعكس إحساسا حادا باليأس والتمرد في ديوان شعري سماه “شمس عنكبوتية”. ثم تتالت أعماله التي نشرتها دار سوي.

خارج الجدران

المترجم والشاعر المغربي مبارك وساط يقدم إضاءات مهمة عن التجربة الشعرية لمحمد خيرالدين وترجمات من شعره

يقدم المترجم والشاعر المغربي مبارك وساط في كتابه “محمد خيرالدين.. دمي الذي يرشو اليأس.. مختارات من شعره ونثره” الصادر عن منشورات حبر، إضاءات مهمة عن التجربة الشعرية لخيرالدين فضلا عن ترجمات من عمليه الشعريين “شمس عنكبوتية” و”انبعاث الأزهار البرية” وقصيدة “أفريقيا” المكتوبة سنة 1964، وصفحات من روايتيه “جسم سالب” و”شحم معتق”.

بداية يؤكد وساط على نعت خيرالدين، منذ بداياته الأدبية، بكونه شاعر الاحتجاج والغضب، وكان غضبه واحتجاجه يتجليان، من خلال كتاباته وحياته، على المستويات الأدبية والسّياسية والعائلية والميتافيزيقية. فمن مظاهر فن الكتابة لديه، تمرده على الفصل بين الأجناس الأدبية وعلى الحدود التي تقام عادة بين الواقع والحلم والهلوسة والاستيهام، مما يؤدي إلى كون رواياته نفسها كثيرا ما تجمع بين المسرح والشعر والسرد الواقعي والحلمي والعجائبي والأوتوبيوغرافي، وقد تتلاقى فيها شخصيات من التاريخ بأخرى متخيلة أو واقعية حتى معاصرة أو منتمية إلى ماض قريب، بل وقد تكون من عالم الحيوانات أحيانا، علما بأن شخصية خيرالدين نفسه كثيرا ما تتحين الفرصة للظهور، بصورة أو بأخرى، على مسرح الأحداث في العديد من تلك الروايات. ففي الكثير من أعماله، يبدو أدبه متداخلا مع مشاعره الشخصية وذكرياته وأحلامه وانفعالاته.

ويؤكد وساط أن كتابة خيرالدين تتميز بغناها المدهش بالصور الفريدة، غير المتوقعة بل والشديدة الغرابة أحيانا، وهي تبدو وكأنها تدهم صاحبها من حيث لا يعلم. فالدينامية الحلمية لديه هي دائما في أقصى زخمها، ويحدث أن يمنح الحرية لليد في ممارسة الكتابة الآلية وأن يستلذ اللعب بالكلمات، بل وخلق كلمات جديدة في أحيان نادرة، كما أن تأثير رامبو عليه واضح، وقد كان يحفظ الكثير من أشعار هذا الأخير عن ظهر قلب، ويَعتبر شعره “نارا ممزوجة بالدم”. وللسوريالية حضورها الأساسي في ثقافة خيرالدين فمن بين قصائد مجموعته “شمس عنكبوتية”، هنالك واحدة في رثاء أندري بريتون، هي “رفض الدفن”. والشاعر بريتون كان في زمنه المنظر الأكبر للسوريالية. ومعلوم أن هذه الأخيرة كانت حركة تجديدية تمسكت بحرية الخيال وبالحرية على العموم، وكانت بصفة عامة قريبة من الحركات اليسارية. وقد كان لها طبعا معادون وصلت ببعضهم الضغينة حد القول، إثر وفاة بريتون، إن السوريالية “ماتت رفقة أندري بريتون، بعد احتضار طويل..”.

محمد خيرالدين لا يعترف بالحدود بين أجناس الأدب وروايات كثيرا ما تجمع بين المسرح والشعر والسرد

مما نقرأه في قصيدة خير عن بريتون “لا أبكي هذا الدم الذي ووجه بالصراخ المعادي/ بل طيران جوارح/ حتى العلو الذي يحمل فيه الدم سماته التي لا تتبدل/ (…)/ الكلمة الأخيرة لا توجد/ ديناميت الكلمة الأولى يكفي/ يا أناسا هم براميل بارودي، يا أناسا محصينين ضد الإنسان/ يا إنسانا لم يعد له وقت للشك/ يا إنسانا هو نظرة ضائعة،/ حين تبلغ القصيدة أقصى خضرة الهذيان/ وتعيد الصحراء كل الشفافية لذلك الألم غير المتقطع/ الذي يحرك/ أندري بريتون/ (…)/ تواجهني العين/ أبيع موتي./ (…) أحيي هذا الحصان الذي هوى من حالق/ أندري بريتون/ الذي تنبجس منه القصيدة كالجنية”.

ويتابع وساط أنه لا يدور، طبعا، بخلد أحد أن يعتبر خيرالدين سورياليا أو منتميا إلى أي من المدارس الأدبية، فكاتب من صنفه لا يطيق العيش بين الجدران العازلة التي تحيط بها الجماعات المغلقة نفسها. لكن المهم هو أن صاحب “شمس عنكبوتية” لم يكن “لامباليا” إزاء السوريالية التي هي حركة شعرية تركت بصماتها على أحسن ما كتب بعدها من شعر. كما أن تأثيرها على شعره واضح، فلولا ذلك التأثير لما قرأنا لخيرالدين “أُشمّس جرائم الربيع”، “الأنهار ترمي أكياس شموس”، “أتحدث عن عين مصبوبة في كل غرام من العنبر المر”، و”تموت فجأة/ في الواقع أنت تشهر جذورك/ في ظلي غير القابل للتوقع حيث يتأملك بتأثر/ رجال الساقية الحمراء/ ترسّب فوق الريح الشرقية التي غطاك بها نهر السين” (هذا المقطع الأخير هو من قصيدة “وصف راية” المهداة إلى الشهيد المهدي بن بركة).

ويستحضر وساط أمورا أخرى أساسية لدى خيرالدين منها “انتماؤه الجذري الحشوي” الحميم إلى بسطاء الناس من أبناء الشعب، بل من مختلف الشعوب، وتشبعه خاصة بالإرث الثقافي لأهل الجنوب المغربي، وهناك عدم ممالأته للقارئ، من جهة ثانية، أي أنه كان يكتب كما ينبغي أن يكتب، حتى لو اعتبر البعض كتاباته “معقدة” أو “مستغلقة” على المتلقي.

ومن خلال ما أشرنا إليه نفهم العلاقة الأدبية الحميمة التي جمعت خيرالدين ببعض شعراء الزنوجة (إيمي سيزير، ليوبولد سيدار سنغور، ليون غونتران داماس…) وحضور الجنوب المغربي في رواياته.

حياة صعبة

"أغادير" رواية تحمل مشاهد ساخرة ورافضة لمعاناة وشقاء الناس في المدينة بعد الزلزال

حول بدايات خيرالدين الشعرية، يقول وساط إنه شرع في كتابة الشعر وهو بعد تلميذ بإحدى ثانويات الدار البيضاء وكان مصطفى النيسابوري (الذي سيصبح بدوره شاعرا معروفا انطلاقا من أواخر ستينات القرن الماضي) من زملائه في الدراسة، وجمعت بينهما صداقة متينة كرس لها خيرالدين صفحات جميلة من روايته “حياة وحلم وشعب، دوما في التيه”.

وأنجز خيرالدين محاولاته الشعرية الأولى بالعربية، متأثرا بالقصائد التي كان يغنيها محمد عبدالوهاب، لكنه سرعان ما أدرك أن اللغة التي يحسنها فعلا هي الفرنسية، فانتقل إلى التعبير بها. وتخلى عن متابعة الدراسة إثر الحصول على البكالوريا.

وبعد الزلزال الذي ضرب أغادير (1960)، اشتغل لحساب الضمان الاجتماعي في تلك المدينة المنكوبة، لفترة محدودة (1961 ـ 1963)، وقد شكلت هذه التجربة منطلقا وخلفية لروايته “أغادير” التي صدرت عن منشورات سوي سنة 1967 (كان عنوانها في الأصل هو “التحقيق” لكن ناشرها آثر تسمية “أغادير”، باعتبار أثر اسم المدينة المدمرة في أذهان القراء وقتها).

وينعت وساط “أغادير” بالرواية على وجه التقريب، إذ في هذا العمل كما في “قصة إله طيب” أو “حياة وحلم وشعب دائما في التيه” يدمج خيرالدين السرد والشعر والمسرح والخطاب الشفوي في نطاق ما كان يسميه بالكتابة المتداخلة الأجناس الأدبية، وقد احتفت الأوساط الأدبية الفرنسية بـ”أغادير” واعتبرت صاحبها كاتبا استثنائيا.

عاش خيرالدين حياة صعبة، أثناء إقامته المديدة في باريس من أواخر 1965 حتى أبريل 1979 وكان من الذين ساندوه: سارتر، بيكيت، ميشال ليريس. في باريس، تزوج بآني ديفوار، وأنجبا ولدا أسمياه ألكسندر، لكنهما انفصلا.

وبعد عودته إلى المغرب، وحتى وفاته برطان الفك في الثامن عشر من نوفمبر 1995، واجه ظروفا قاسية في أغلب الأوقات، ولكنه رغم كل ذلك، تمكن من إنجاز أعمال أدبية أصيلة، مثل رواياته “أغادير”، “جسم سالب”، “قصة إله طيب”، “أنا الحامض”، “النباش”، “رائحة شحم معتق”، “أسطورة أغونشيش وحياته”.. ومجموعاته الشعرية “شمس عنكبوتية”، “هذا المغرب”، “انبعاث الأزهار البرية”، “نصب تذكاري”.. وبعد وفاته ظهرت له رواية لم تكن بعد قد نشرت، من بينها “كان هنالك زوجان منان عيدان”، ومجموعة قصص لم تجمع من قبل في كتاب “الدفن ومقطوعات نثرية أخرى وجيزة”.