المسكوت عنه في رسائل الليدي دوف جوردون

تعدُّ الرسائل مصدرًا مهمًّا من مصادر التاريخ؛ لما تحمله في طياتها من أسرار تاريخ غير مدوّن أو مسكوت عنه، فهي أشبه بالبوح بين المُرْسِل والمُرْسَل إليه، خاصّة إذا كان المُرْسَل إليه وثيق الصلة بالمُرسِل. تنتمي الرسائل إلى كتابات الذات، فتميل إلى الصدق، والبُعد عن المبالغة، فهي أشبه بمرآة صادقة تعكس ما تراه الذات أو تحسُّ به دون خوف أو ريبة، لأنَّ الذات وقتها تُمارِس فعل البوح، وكأنّها تقف أمام المرآة.

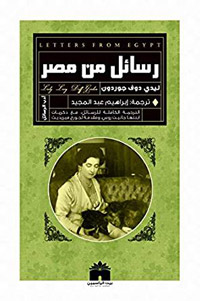

تأتي أهمية رسائل “الليدي دوف جوردون” التي ترجمها الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد، وحملت عنوان “رسائل من مصر” وصدرت مؤخرًا عن دار بيت الياسمين بالقاهرة 2019، من كونها بوحا صادقا بلا حواجز.

مؤلفة الرسائل كما وصفها الكاتب الإنجليزي جورج ميريديث في مقدمة النسخة الإنجليزية بأنها كانت “تكتب كما كانت تتكلّم”. تتميّز الرسائل بخصال كثيرة؛ منها أنها تقدِّم صورة نقيضة لما شاع عن خديوي مصر، الذي اشتهر بالحاكم المستنير لدى الغرب، خاصّة بعد صيحته بتحويل مصر إلى قطعة من أوروبا.

وثيقة دفاع

تقدّم الرسائل واقعًا اجتماعيًّا بائسًا، يكشف عن نقيض لتلك الصورة التي كرَّستْ لها الأدبيات التي أرخَّتْ لعصر إسماعيل، فبينما كانت القاهرة تتشبّه بفرنسا وأوروبا، كان الجهل والأمراض يتفشيان في صعيد مصر. كما أن الحاكم أعمل آلته الباطشة من أجل جلب الضرائب من الشعب، كي يُسدِّد فاتورة التطوّر الذي نشده بتقليده للغرب.

معظم كتب المؤرخين أغفلت التأريخ للحياة في صعيد مصر، واكتفت بتدوين ما يحدثُ في القاهرة والمدن الكبرى، حيث إدارة الدولة، لكن، هذه المذكرات تأتي من عمق الصعيد وترصد لواقع الحياة في الهامش، وكيف أن أهالي الصعيد ضجِروا من الحاكم، وأرادوا أن تكون هذه السّيدة التي جاءت للعلاج، هي صوتهم في الصحافة الغربية.

تحدثت المؤلفة في كثير من القضايا المهمة في المجتمع المصري، بل حديثها كان بمثابة عريضة الدفاع ضدّ مَن يتهجّم على مصر. على سبيل المثال تردُّ على مَن يقول إنّ المسلمين لا يحبون الأقباط، وترى أن هذا الزعم لا وجود له في الأصل، فهي لم تشاهده. بل ترى أن للأقباط اليدَ العُليا في القرى، فهم مدعومون من الحكومة كما أنّهم يعرفون أن الأوروبيين سيكونون في صفهم دائمًا.

الرسائل مكتوبة بصدق وحميمية، لا افتعال في أوصافها أو لا تجني، بل على العكس كانت أشبه بصورة مقربة

وترى أن اليهود الأوائل كانوا أمّة فاسدة. كانوا يحكمون بقواعد بوليسية ضرورية لهم. وترد – أيضًا – على مَن يقول إن المصري لا يُدار إلا بالعصا، بأن المصريين ليسوا وحدهم مَن يدارون بالعصا، وأن أي شعب مِن الممكن أن يدار بالعصا، ما دام مَن يستخدمون العصا لا تتمُّ محاسبتهم. كما تتهم الحكومات الأجنبيّة بغض الطرف عن الظلم الذي يحيق بالمصريين مقابل الفوائد التي يحصلون عليها. فتسرد عن البؤس الذي يكتنف الحياة في الصعيد، والسُّخرة ومصادرة الأموال والمواشي.

الكتاب يحكي عن الفترة التي قضتها الليدي في مصر، بناء على نصيحة من أطبائها كي تشفى من مرض السّل، الذي أصابها ولم يكن له علاج آنذاك، خاصّة بعدما ذهبتْ إلى كيب تاون في منطقة رأس الرجاء الصالح، ولم تتوافق معها. وصلت إلى مصر عام 1862 وقضت فيها ستّ سنوات حيث توفيت عام 1869، ودفنت فيها. وعاشت في تلك الفترة في بيتٍ تابع للسفارة الفرنسية. كما يكشف الكتاب عن ثراء ثقافي وموسوعي للمؤلفة، فتعمد إلى المقارنات بنماذج غربية من كتب، وأيضًا ما يتصل بالديانات، والأساطير، فتربط كل ما تسمعه من حكايات بما يتشابه معها من أساطير وحكايات العالم.

تتطرق في رسائلها لموضوعات اجتماعية متعلقة بعادات المصريين، وأيضًا تسعى للربط بين الأصل الفرعوني والعقيدة المسيحية وبين العقيدة الإسلامية، فترى أن الرسالة واحدة بين جميع المعتقدات. وتسرد عن احتفالات المصريين في الصعيد بالعيد الصغير والعيد الكبير،والزواج وغيرها من وسائل تظهر شغفهم بالحياة وحبهم لها، عكس ما هو سائد. ومع حبّها للشعب إلا أنّها لا تتغاضى عن بعض السّلبيات كالبقشيش الذي يلحُّ الأطفال على طلبه من الأجانب.

كما تلقي الضوء عمّن كتبوا عن الشرق عامة ومصر خاصة من الرّحالة والمكتشفين، وكيف أن هؤلاء سَطّحُوا الأمور، أو كانوا متعصبين ضدّ المصريين ولا تستثني منهم سوى إدوارد وليم لين، وتسرد عن العبيد وعن المرأة المصرية التي تحتل – جسدًا وروحًا – درجة القداسة عندها. في وصفها لسلوكها أو ملابسها أو زواجها أو جسدها أو رقصها في الحفلات. وتنزّه من عِفة المرأة وسلوكها. فالعربي أي المصري يحمي المرأة ولا يتحدث عن علاقته بها. أمّا الأوروبيون فجافون مع النساء، ولا يخافون الله، بل يكشفون عن جرائمهم. وتقارن بين وجهة نظر المصريين في الإنجليز، وتناقض موقفهم بين الإعجاب بأمانتهم، وإن كانوا يلومون الرجال على معاملتهم للنساء.

رسائل ويوميات

يتنوّع المرسَل إليه في هذه الرسائل ما بين الزوج السّير ألكساندر دوف جوردون الذي تصفه دومًا بألِيك الحبيب، وأمها السيدة جين أوستن التي تصفها بأمي الحبيبة، وابنتها، والسيدة روس، ومستر توم تايلور. وفي معظم الرسائل تمرّر أخبارًا عن تحسُّن حالتها الصحيّة.

الرسائل أشبه بسرد أو تسجيل دقيق لرحلتها إلى مصر، منذ بداية رحلتها من ميناء لجهون بإيطاليا في 13 أكتوبر 1862، لحظة توقفها في القاهرة، ثم رحلتها النيلية، وتوقفاتها في المدن بني سويف وببا، والإسكندرية وطنطا، وما يتبعه من تدوين لمشاهداتها، وانطباعاتها عن الأماكن، والبشر أيضًا، فتسرد عن الإسكندرية وتصف مَن يُشاركها الرّحلة من جنسيات مختلفة وأغراض سفرهم إلى القاهرة كالرجل الفقير القادم من باريس ليغنّي في القاهرة.

وتصف القاهرة في رسالتها إلى مستر توم تايلور بتاريخ 18 أبريل 1863 بأنها أشبه بـ”الليالي العربية” كما تقارن بين القاهرة والمدن الأخرى، فترى أن القاهرة أجمل من باريس، فجمالها “لا تجد كلمة لوصفه” كما لا تقف عند الوصف الشكلي بل تنفذ إلى التحليل، فترى أن الأقباط مرتبطون بالماضي وأكثر تحفظًا من العرب (تقصد المصريين)” وفي نظرها على الإنسان أن يأتي إلى الشرق ليفهم المساواة المطلقة. فمع انعدام التعليم إلا المراتب الاجتماعية والمال هي أمور عارضة.

تأخذ السّاردة عين رحّالة مولعًا بالأماكن والبشر؛ حيث تتوقف عند الأماكن وتقدم وصفًا دقيقًا لها، كما حدث في كنيسة الفشن، ومعبد فيلة، وأيضًا القرى التي تُطل على شاطئ النيل. العجيب أنها لم تنتظر كثيرًا لتدوّن انطباعاتها عن أهل مصر، التي عكست نوعًا من التعاطف مع الصورة المزرية التي وجدت عليها الناس، حتى أنها لا ترى في محاولة استغلالها تسوّلاً، بل تقارنه بالأجانب المسيحيين المتحضرين الذين كانوا ينهبونها.

وتصور لحالة البؤس التي يعيشها الناس حيث “الأمر مُحزن وسوداوي على وجوه الناس، وعلى مظهر البلد والقذارة والبؤس المرعب”. كما ترصد لسلوكيات المصريين واستخدامهم للسباب أثناء الشجار، كما لاحظت أن احتكاك المصريين بالأجانب كما في الإسكندرية والمدن غيّر الناس، وصبغهم بسلوكيات وعادات الأوروبيين. فقط البدو هم من يحافظون على هوياتهم.

على الرغم من أن الشكل يأخذ هيئة الرسائل كما في العنوان والبنية الداخليّة حيث وجود مرسِل ومُرْسَل إليه، باستثناء الرِّسَالة الأولى التي تبدو وكأنها وصف لبداية الرحلة في ميناء لجهون بإيطاليا، إلا أنها تميل إلى طبيعة اليوميات، حيث تسجل وقائع وتفاصيل ما تمرُّ به في يومها، وفي بعض الأيام تدون اسم اليوم.

ولذا فمن الأصوب أن نطلق عليها يوميات في هيئة رسائل. فهي تسجل يوميات رحلتها وترسلها كرسائل لذويها. فتسجل وقائع يومها في القاهرة وترصد أشكال العلاقات في البيع والشراء، وحالات الكساد التي تعرّضت لها التجارة، خاصّة بعد موت الماشية بسبب الطاعون وارتفاع النيل، ثمّ ترصد لمجريات الرحلة من القاهرة إلى الجنوب، فتصف طاقم المراكبية، وتصرفاتهم على المركب، وأخلاقهم.

ثمة صورة عميقة عن الحياة في الجنوب، عكس تلك الصورة المتجهمة أو المعتمة، حيث حفلات الغناء والرقص والاستقبال التي تُقام في قصور الباشوات وبيت القنصل مونييه، كما أن الجنوب كان عامرًا بالمقيمن الأجانب، من العائلات الثرية التي لا تدخّر وسعًا لتحيا وكأنها في القاهرة، فالأُسر التركيّة وأسرة القنصل الفرنسي يقيمون الحفلات في قنا. كما تفتخر بنبل وشهامة وأنفة هؤلاء البشر الذين ينتمون إلى الجنوب فترى أن هؤلاء الرِّجال السُّمر الذين لا يملكون إلّا جلبابًا واحدًا، لن يرضى بأن يُعطي أكبر الباشوات الأتراك ابنته السمراء. وفي المقابل تنتقد موقف الإنجليز من مشاعر المصريين، خاصّة أنهم يتحدثون عن المشاعر الجميلة في الإنجيل ويقولون إنهم يشعرون بها.

هذه رسائل مكتوبة بصدق وحميمية، لا افتعال في أوصافها أو لا تجنّي في أحكامها، بل على العكس كانت أشبه بصورة مُقرّبة عن عالم مُهمّش لم يأخذ نصيبه من الاهتمام في الكتابات الرسميّة، وتأتي مصدقيته مَن أنه رَواية من ليس مصريًّا، وكأنّها شهادة من أجنبي مُحبّ لمصر وشعبها.