المتصوفة كانوا في صراع خفي مع الفلسفة العربية

يخطئ الكثيرون ممن يتناولون الصوفية العربية باعتبارها فقط منهجا روحيا، مختزلا في الأشعار والطقوسية وغيرهما، بينما يتناسون الوجه الآخر للصوفية، الذي أغفله حتى المؤرخون، ألا وهو علاقة الصوفية بالفلسفة والفكر، وهذا ما يتطرّق إليه الباحث بليغ حمدي إسماعيل في كتابه الجديد.

يرى الدكتور بليغ حمدي إسماعيل، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية أن الفلسفة العربية ظلت ـ ولا تزال ـ تعاني من الجمود وضيق التأويل لفترات زمنية طويلة، ومؤكدا في كتابه الصادر أخيرا بعنوان “الفتنة الصامتة.. قراءة في إشكالية المعرفي للفلسفة العربية المعاصرة” أن ذلك ألقى بظلال الجمود على العقل العربي الذي لم يستطع الهيمنة على النصوص الفلسفية الغربية التي توافدت عليه منذ عشرات القرون”.

ويضيف الباحث أنه منذ لحظة الجمود الأولى أخذت الفلسفة تلهث في صراع أحادي وراء التقاط نقطة التقاء بينها وبين الدين، الأمر الذي دفع بالعقل العربي إلى حالات من التسارع والتصارع على السواء. والفلاسفة الأوائل أخطأوا جدَّ الخطأ حينما أرادوا أن يؤيدوا الدين بالفلسفة، والأولى هو العكس، وظل الأمر هكذا حتى إن بزغت في شمس التكوين العربي إشراقات المعتزلة وتأسيس الصنعة العقلية في الجانب الإلهي أي ظهور الجدل العقلي بصورة متكاملة.

الفلسفة والصوفية

يؤكد الباحث إسماعيل أن الجمود الفلسفي الذي أغرق العقل العربي عقودا بعيدة، وساهمت الأكاديميات العربية والمعاهد بأساتذتها في البقاء طويلا بمساحات الاستغراق السلبي هو الذي دفع البعض للأخذ بمهمة الاجتهاد والتجديد القائم على التأويل لا على التلقي البطيء، ومشكلة الفلسفة بأساتذتها هي الاقتضاء بالخروج الزمني وعدم الاكتراث بمعاصرة الحدث الآني.

ويوضّح في كتابه، الصادر عن دار نور نشر بألمانيا، أنّ الفلسفة العربية التي هيمنت على العقل الراكد ظلت تكرّس لفكرة الانطلاق من الذات والعودة إليها مرة أخرى، متناسية بفعل التغريب والنقل السلبي والتلقّي غير المتجدّد البعد الاجتماعي أو التزامنية التي تقتضي بالتسارع، فالتجأت إلى التصارع من حيث المذهب أو الحادثة أو البحث في مضامين ومفهومات تبدو ثابتة مثل السلطة والخلافة والإمامة. ومسألة الذات تلك هي بالأساس مسألة مسيحية تطلّبت منذ ظهورها مجهودا خرافيّا مُزمنا من فلاسفة الواقع المسيحي. وحينما انتقلت فلسفة الذات من المسيحية إلى الفلسفة العربية التي توصف دوما بأنها إسلامية لإضفاء طابع الشرعية عليها، نظر ناقلوها إلى الإيمان باعتباره مشكلة وليس رحمة أو نعمة أو هدية من الله عز وجل.

هناك صراع مستدام بين الفلسفة العربية التي تبدو عقيمة، وبين التصوف الإسلامي كحركة تجديدية تضمن لنفسها الديمومة

ويلفت الباحث أن كيرككورد مثلا رأى أنه من الضروري رفض كل برهان عقلي على الإيمان، فالإيمان ـ كما يزعم وأتباعه ـ هو الذاتية، والذاتية هي الحقيقة، ولذلك ظلت الفلسفة العربية التي نقلت نصوصا خارج سياقها تسيطر على العقل الذي بات يكره التجديد ويمقُت الاجتهاد رغم أنه يتغزّل بكلمة التنوير. ويشير إسماعيل إلى أنه لهذه الأسباب ظل التنافي المعرفي للفلسفة العربية هو المعادل الموضوعي للهوية العربية الغائبة في ظل مصالح ومخاوف واهتمامات المواطن العربي البسيط، الذي يعيش في بيئة متغيّرة تتسم أيضا بالتسارع والتصارع. وحالات الغياب للفلسفة العربية بشكل واقعي في حياة المواطن العربي وكونها سجينة في الجامعات والمعاهد وعقول المتخصصين فقط جعلها ـ الفلسفة العربية ـ ظاهرة سياقية وليست اجتماعية، أي الركون مجددا إلى الذاتوية، ولا شك أن فساد تلك الفلسفة يرتكز إلى الانتماء إلى عقيدة فكرية من تأسيس رافد أجنبي لا ينتمي إلى البيئة العربية الأصيلة. فلا غرابة في أن الفلسفة العربية عبر عصورها مارست كافة أشكال السقوط.

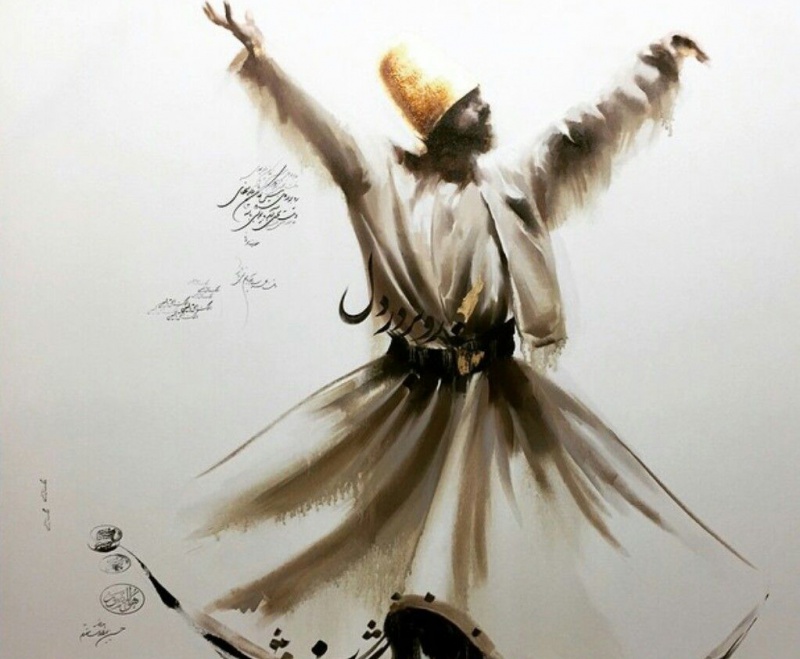

وتناول في كتابه “قصة الصراع المستدام بين الفلسفة العربية التي تبدو عقيمة، وبين التصوف الإسلامي كحركة تجديدية تضمن لنفسها البقاء والديمومة، وكيف استطاعت الطروحات الصوفية أن تهرب بعيدا عن شراك الفلسفة النقلية المقتبسة، وربما الاتهامات المتلاحقة التي نالت من التصوف بحجة أنه اتجاه روحي فحسب ولا علاقة له بالعقل أو فعل الإرادة الذهنية، هي التي دفعت المتأخرين من مؤرخي حركة التصوف الإسلامي نحو إبراز دور الوعي والإدراك لدى متصوفة الإسلام، وأن كُنْه التصوف لا يتمثّل في مساجلات تنظم شعرا أو مجرد أقوال مرهونة بمواقف محددة، بل هو وعي شديد الحضور وضرب من ضروب النشاط العقلي والذهني، وإن جازت التسمية في بعض الأحايين بأنه ما فوق الإدراك وما وراء المعرفة”.

يقول إسماعيل “إذا كان مؤرخو التصوف الإسلامي قد أسرفوا في جمع المواضعات الخاصة والمرتبطة بالمفهوم وركزوا غالبا على التجربة الروحية للمتصوفة، معتمدين في ذلك على التعريف الأشهر للتصوف الذي قاله الصوفي الكبير بشر بن الحارث المعروف بالحافي بأن التصوف هو صفاء الأسرار ونقاء الآثار، فإن كثيرين أيضا أكدوا على أن التجربة الروحية تلك متلازمة على الدوام مع العقل، بل إن بعضهم أجاز اعتبار صمت المتصوفة خير دليل على إعمال العقل والتدبر في المجردات والمحسوسات. وهذه العرفانية الموغلة في ذهنية السرد هي التي ألجأت الكثير من أقطاب المتصوفة إلى الرمزية في التعبير، والرمزية لغة خاصة ظن أولئك أنها تحميهم من هوس العامة تارة ومن عنف التوجّه الفقهي القائم في فتراتهم تارة أخرى. وخصوصا أّنّ فقهاء العصور التي عاش فيها الفقهاء الذين امتازوا ببطش الرأي كانوا يعتقدون أن الخطاب الصوفي غير المألوف هو من باب التخريب العقائدي، الأمر الذي دفع كليهما إلى مساجلات ومعارك مستدامة انتهت دوما لصالح الخطاب الفقهي الذي طالما جاء وقتئذ مناصرا لرأي الخلفاء والسلاطين”.

الخطاب الرمزي

يلفت بليغ حمدي إسماعيل إلى أن “استغراق المتصوفة في الذهنية التي يمكن توصيفها بالمبالغة أدّت بهم إلى حتمية اللجوء للإشارة بل أيضا لتشفير النصوص الصوفية ذاتها، فهم عادة يستخدمون بوعي شديد تقنيات الإيحاء بالمعنى والاكتفاء بالنهايات المغلقة التي قد لا تتطلب تأويلا خاصا، بمعنى آخر احتكار نهايات القول وترك فرصة التأويل لإحداثيات النص السردية التي تسبق النهاية. ولربما حجة المتصوفة في ذلك الإبهام مفادها ستر المعرفة والحقيقة عمّن ليس أهلا لها. في حين أن بعض أهل الاستشراق ادّعوا أن التجاء المتصوفة إلى استخدام الإشارة في العبارة والمعنى يرجع إلى تحاشيهم العنف اللغوي لدى الفقهاء إذ يرى أقطاب التصوف أنّ قطاعا كبيرا من هؤلاء الفقهاء يتربصون بكل لفظة قد تحتمل دلالات مغايرة للمعنى الذي أراده القطب الصوفي”.

ومع رصد بليغ لهذه التقنية الصوفية لاستخدام الإشارات والتأويلات الخاصة بهم، فإنه يرى أنه “من الضرورة وبالغ الأمانة أن نرجع صعوبة الخطاب الصوفي سواء على مستويات الفهم والإدراك والتحليل إلى عدم اتساع اللغة المتداولة لتعبيرات الصوفيين أنفسهم، بجانب عوامل أخرى يمكن إرجاعها إلى أنّ التصوف نفسه يمثّل حركة ثقافية، بالإضافة إلى كونها حركة تجديدية كما قلنا، وبالتالي فهي ثقافة ضد الثقافة الجمعية التقليدية التي تحظى برضا كبير من العامة وفقا لرضا فقهاء العصر أنفسهم”.

ويضيف “لكننا أمام خطاب متعدّد الاتجاهات، كونه يعتمد اعتمادا رئيسا على تقنية الرمز الذي يعدّ أحد هذه الجوانب الأكثر حضورا في نصوص المتصوفة، بل إنّ الرمز يمثّل أحد أبرز السمات المميّزة للتصوف الإسلامي، ولطالما عبَّر الصوفيون عن أذواقهم وتجاربهم الروحية عن طريق التلميح دون التصريح، والإشارة دون ذكر العبارة، أو استخدام لغة مغايرة لما يستعمله العوام من مفردات كاشفة، وأحيانا كثيرة يلجأ الصوفي إلى استعمال اللغة الرمزية الأكثر خصوصية هربا من الفهم الضيق وفقر التأوي الذي يعاني منه بعض متلقي النص الصوفي”.

وخلص الباحث إلى أن رمزية الصوفية تمثّل دعوة إلى التحرّر والخلاص ـ عادة ـ من الواقع الثقافي، لذا فالخطاب الصوفي جدلية قائمة بين الواقع والتأويل اللانهائي له، وهذه الجدلية هي الاستثناء الذي سمح للخطاب ـ نفسه ـ أن يجعل من التجربة الصوفية لأصحابها لتصبح خطابا جمعيا في نفس الوقت. ولذلك فإنه من قبيل الخطأ أن تتم قراءة نصوص الصوفية وفق سياقات مرجعية أو تاريخية فهذا محض خطأ لا يعتريه الصواب أبدا، لاعتماد النصوص على إشارات ولغة رمزية قد تستشرف مستقبلا أو تتناول قضية معرفية متنقلة بين الماضي الضارب في القدم والحاضر الآني، لذلك نصوص الصوفية رغم قدمها فإنها تعدّ نصوصا معاصرة ترفض أدلجة الامتدادات التاريخية، فضلا عن هذه الرمزية واللغة الإشارية، فمن العبث ممارسة حيلة الإسقاط الأيديولوجي على النصوص الصوفية، فالصوفيّ عكس الأديب، لا يبحث عن أسلوب أو طريقة أو كيفية لإرضاء ذوق الجمهور”.