العرب أول من نظّر للأدب الساخر ولكنهم تراجعوا عنه

تؤكد الدراسات الحديثة أهمية السخرية في تحقيق المزيد من الرفاهية العامة. السخرية ليست مفهوما مجردا بل له أساليبه التي تسعى إلى ترسيخ الهدف الأساسي من السخرية مثل النقد والهروب من الواقع، ولا سخرية لأجل السخرية فحسب. واستعمل الأدباء العرب السخرية منذ القدم، فكانت معهم مثار مدح أو ذمّ، كما جمعوا بين السخرية والجد، وازدهر هذا الفن الأدبي خاصة مع المقامات ليتراجع في القرون اللاحقة، ولكنه يشهد اليوم ازديادا في الإقبال عليه من الكتاب المعاصرين.

تنوعت اتجاهات السرد ما بين تمثيل الواقع الموضوعي والتجريب فيه، وإذ يعد التمثيل هو العام والغالب، فإن التجريب يظل محددا في سبله وأدواته. ومن أكثر سبل التجريب في الواقعية: الترميز والتغريب والفنتازيا والعجيب، وفيها يغدو الواقع الموضوعي وسيلة الفن الواقعي.

ويرتهن تحقق هذا الفن بما هو محتمل الوقوع، ولا يستبعد المستحيل وقوعه، مما كانت نظرية المحاكاة الأرسطية قد شرحته. وللتجريب في كتابة السرد أساليب مختلفة، بها يتمكن الكاتب من توظيف الواقعية في تجليات جديدة. وليست هذه الأساليب بالجديدة، ولكنها ترتبط بهذا الشكل أو ذاك بتقاليد أدبية رسّخها السرد القديم وعرفتها سرديات العصور الوسطى ومنها انتقلت إلى الأدب الأوروبي الذي اتبع -في ما قبل عصر النهضة وما بعدها- تلك التقاليد، ومنها تقليد السخرية الذي فيه يمتزج الألم بالراحة والجد بالتسلية، ويعد كتاب “دون كيخوتة” من أكثر الشواهد تأكيدا لذاك الانتقال وهذا الاتباع.

السخرية في الأدب

رغم تاريخ العرب في السخرية فإن كتّابا عربا معاصرين قليلين عرفوا بتوظيف السخرية بينما امتاز أدبهم في الأغلب بالواقعية

السخرية فن قديم عرفته أغلب الأمم، وعربيا بدأ توظيفها في الحكاية أو فن الخبر ثم توضحت مع كتابة المقامة كنوع سردي فيه السخرية تقليد من مجموعة تقاليد سردية خاصة. وليس مهما إن كانت السخرية تنطوي على مفارقة أو لا؛ لأن وظيفة السخرية ليست تحصيل المفارقة أو استعمال المجاز والترميز والدرامية، بل السخرية هي هذه كلها، جامعة بين الشيء وضده أيا كان هذا الشيء عاقلا أم غير عاقل، حيا أم جامدا.

وقد تغيرت وظيفة السخرية في السرد الحديث لسببين: الأول هو طغيان السرد الواقعي الذي معه تلاشى اتخاذ اللاواقعية قاعدة. والسبب الآخر هو أن المفارقة الساخرة صارت مقصودة هدفا يسعى إليه الكاتب مباشرة. وبناء على هذين السببين احتار منظرو الرواية في تصنيف المفارقة، فلم يجدوا بدا من عدها معقدة.

وإذا كان الجاحظ بارعا في تطبيق تقليد السخرية وصناعة السرد الساخر، فخلّف لنا أكثر من نموذج بشري، فإن التوحيدي هو منظر السخرية الأول بوصفها هي الفكاهة والنادرة والملحة والنكتة والطرفة، وصناعتها تعني تحويل كل ما هو دوني ووضيع ومهمل إلى مهم وممتع ورئيس، معه يُستفز العقل فتتيقظ العواطف ويتبدد السأم والضيق والكدر. وكلما كان الواقع ملبدا بالهموم والمعاناة والحرمان، غدت صناعة السخرية ذات أهمية أدبية وكضرورة حياتية بوصفها سلاحا فاعلا في قلب الواقع، بما تولِّده من أحاسيس مفعمة بالهزل والتهكم والتندر.

وعلى الرغم مما في الرواية الواقعية المعاصرة من توظيف للمفارقة الساخرة، فإن السخرية تبقى غير مقصودة لذاتها لأن هدف الرواية الواقعية ليس نقض الواقع وإنما إعادة تصويره أي محاكاته. ومن ثم تأتي السخرية عرضا ضمن سياق يحقق بالدرجة الأساس إما المفارقة وإما المحاكاة الساخرة.

كلما كان الواقع ملبدا بالهموم والمعاناة والحرمان غدت صناعة السخرية ذات أهمية أدبية وكضرورة حياتية بوصفها سلاحا

ومن أشهر كتّاب الرواية توظيفا للسخرية الألماني توماس مان الذي يأتي بالدعابة السوداء جنبا إلى جنب مع المشاهد الطريفة ويجمع غير المعتاد بالمعتاد تمثيلا للواقع الموضوعي.

وعُرفت بعض روايات أميركا اللاتينية بتوظيف السخرية بشكل مقصود ينم عن وعي عميق بأهمية استعادتها تقليدا كان قد عرفه السرد القديم. واختلف نقاد هذه الروايات في تعليل سبب هذا النزوع نحو توظيف السخرية؛ فبعضهم ذهب إلى أنه ظاهرة من ظواهر عصر الباروك، ورأى البعض الآخر أن السخرية ليست واحدة وأنها تتنوع، فهي في أدب كورتاثار تختلف عن أدب كاربنتيه.

وأكد الناقد خوسيه لويس مارتيث أن السخرية من أرقى لحظات الوعي الإنساني وواحدة من أقوى تبديات الذكاء نبضا. ولقد عاد بجذورها إلى سقراط الذي استعملها أداة جدلية وليست سردية، ثم قفز هذا الناقد إلى ثرفانتس ومن بعده ستندال ودستويفسكي ولم يشر إلى القص العربي القديم بتاتا، واجدا في رواية “مئة عام من العزلة” لجابريل جارثيا ماركيز الحب والخيال والتاريخ والأسطورة والاحتجاج والاعتراف والمجاز والواقع.

قلة الكتاب الساخرين

لقد اعتادت المخيلة العربية على توظيف السخرية كأسلوب من أساليب النقد الاجتماعي والسياسي، ولعل العقاد أول ناقد عربي في العصر الحديث ينبه إلى دور السخرية في النضال ضد المستعمرين البريطانيين الذين رآهم ما حسبوا حسابا للسخرية كطبيعة في الشخصية المصرية -ولا شك العربية- بها تتقي الضرر والخسارة، وقد تستسلم للفجيعة ولكنها لا تستسلم للغفلة. أما عبداللطيف حمزة فاتخذ من شخصية قراقوش نموذجا بشريا في كتابه “حكم قراقوش” ومن خلاله قدّم رسائل أخلاقية.

وقراقوش جندي في جيش صلاح الدين لا علم له بالكلام الأدبي، فيتسلط عليه لسان أديب أريب هو ابن مماتي وكان يشغل منصبا كبيرا في الدولة الأيوبية. فألّف فيه كتابا يسخر منه سخرية مرة. واستعمل عبداللطيف حمزة اللغة المحكية العامية ووضعها على لسان سارد ذاتي، ومن خلاله وجه عبداللطيف حمزة نقدا لاذعا للأدباء في كل زمان ومكان فهم أقدر الناس على تشويه الحقائق ومسخ صورها وقلب الحق باطلا والباطل حقا والسخيف من الأعمال حسنا والحسن سخيفا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن كتّابا عربا قليلين معاصرين عرفوا بتوظيف السخرية في القصة والرواية اللتين امتازتا في الأعم الأغلب بالواقعية بدءا من مطلع القرن العشرين ووصولا إلى العقدين الماضيين من القرن الحادي والعشرين. من هنا غدا عدد الأدباء والشعراء المعروفين بكتابة السرد الساخر محدودا جدا، لا يكاد يتجاوز أصابع اليد. ففي الشعر برز اسم أحمد مطر وفي الكتابة الصحفية عُرف شمران الياسري وأحمد رجب، وسرديا تميز حسن كمال من مصر وخالد القشطيني من العراق.

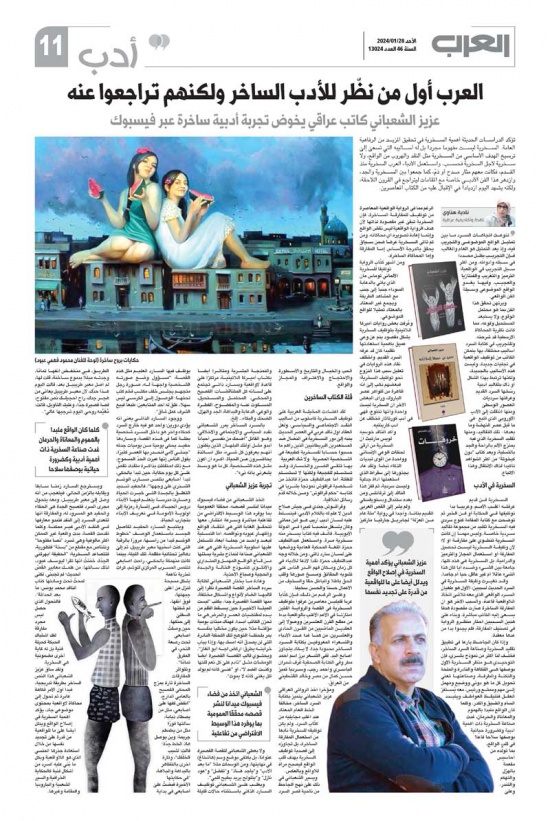

ومؤخرا أخذ الروائي العراقي عزيز الشعباني يتميز بكتابة السرد الساخر، مخالفا الخط العام المعتاد عند أغلب مجايليه من كتّاب السرد. ولم يكن توظيفه للسخرية نابعا من استعمال المفارقة الساخرة، بل تجاوزه إلى قصدية توظيف السخرية بهدف قلب الواقع فيصبح مرآة للاواقع وبالعكس.

ويسير الشعباني في ذلك على نهج الجاحظ من ناحية قصر السرد والنمذجة البشرية ومتأثرا أيضا بكتاب أميركا اللاتينية، مرتكزا على قاعدة لاواقعية وبسارد ذاتي تجتمع على لسانه كل المتناقضات: الفصيح والمحكي، المحتمل والمستحيل، المسكوت عنه والمفضوح، الفطرة والوعي، الدعابة والبداهة، الجد والهزل، الضحك والبكاء… إلخ.

تجربة عزيز الشعباني

بالسرد الساخر يمرر الشعباني نقده السياسي والاجتماعي والأخلاقي، وهو القائل “أضحك من نفسي أحيانا أبدو مثل أولئك البلهان الذين يظنون أنهم يعرفون كل شيء، مثل أساتذة يحاضرون عن الحياة. أكره أن أكون مثل هذه الشخصية. كل ما هو وسط يشعرني بأنه نيء”.

واتخذ الشعباني من فضاء فيسبوك ميدانا لنشر قصصه، محققا العمومية بما يوفره هذا الوسيط الافتراضي من تفاعلية مباشرة وسرعة انتشار، معها تتحقق الغاية التي هي انتقاد الواقع وإظهار عيوبه ونواقصه. أما التسلية فبعد واحد من جملة أبعاد تشتمل عليها أسلوبية السخرية التي هي عند الشعباني صناعة لنماذج بشرية يستلها من قاع الواقع المهمل والمتداري والأنثوي كنموذج الخالة والجدة والحجية وصباغ الأحذية.

وعادة ما يختار الشعباني لكتابة سرده الساخر القصة القصيرة نظرا إلى قالبها الضام لأنواع وأشكال مختلفة، منها القصة القصيرة جدا. يكتب “ليست الميتة الأخيرة حين يسقط القلم من يده لمقتضيات العمر والمرض هي ما تحزن الكاتب أبدا، فهناك ميتات يومية مؤقتة مثلا حين يكون مختليا بنفسه يمر بلحظة التوهج تلك اللحظة النادرة التي لن يصدق أنه أمسك بها، وإذا بباب خرابته يطرق: اركض اجه أبو الغاز”. ويحتوي قالب القصة القصيرة أيضا الومضات مثل “نادم على كل نعم قلتها وكنت أقصد لا”، أو “غنى كأنه لم يولد ظل يغني كأنه لا يموت”.

ولا يعطي الشعباني للقصة القصيرة عنوانا، بل يكتفي بوضع وسم (هاشتاغ) في نهايتها، ومن الوسمات مثلا “ما بعد الأدب” و”ياجد هاذ” و”تفضل” و”عود نازل” و”يتلولح يريد يطيح قلبي”.

ويغلب على الشعباني توظيف السارد الذاتي باستثناء حالات قليلة يوظف فيها السارد العليم مثل هذه القصة: “مسؤول وضع صورته الشخصية واجهة له، صورة رجل متجهم يجلس خلف مكتب فخم كتب تحتها: الوصول إلى الكرسي ليس سهلا، علق له أحد المتابعين: طبعا فبيع الشرف عمل شاق”.

ووجود السارد الذاتي يعني أنه يؤدي دورين: واحد هو فيه خارج السرد كحكاء وآخر هو داخل السرد شخصية بطلة كما في هذه القصة، وساردها حفيد يحكي يومية من يوميات جدته “جدتي لأمي انحدر بها العمر كثيرًا، يقول الناس إنها عبرت الحدّ المسموح، مع ذلك احتفظت بذاكرة متقدة، تقصّ عليّ كل يوم حكاية، حين تبدأ بالحكي، تبدأ أصابعي بتلمس مسارب الوشم الشذري على وجهها”. فالحفيد شديد التعلق بالجدة التي خبرت الحياة وصارت مدرسة يتعلم فيها الأبناء دروس الحياة، في إشارة رمزية إلى أولوية الأمومة في تعريف الأبناء بتجارب الحياة.

الشعباني اتخذ من فضاء فيسبوك ميدانا لنشر قصصه محققا العمومية بما يوفره هذا الوسيط الافتراضي من تفاعلية

ويتتبع السارد الحفيد تفاصيل الجسد باستعمال الوصف “خطوط الوشم تبدأ من رأسها، مرورًا بالرقبة التي كنت أسمّيها معبر طريبيل، ثم إلى دهاليز تحتانية مظلمة. تلك الليلة، بينما كانت منهمكة بالحكي، راحت أصابعي تتلمس المسرب المركزي للوشم، كرات شذرية ناعمة بشكل مسبحة تنزل من أعلى جبهتها، فوق أنفها، ثم شفتها السفلى إلى حنكها، حين وصلتْ أصابعي تحت رصعة النحر، في المفرق تمامًا”.

وتتواتر المفارقات الساخرة تارة بمزج المحكي الفصيح بالعامي الدارج، “انقضّ كفها على أصابعي، مثل من يصطاد ذبابة، سألتها فورًا مثل من يطمطم جريمة: وين يوصل هاذ الخط جدّة؟ قالت: لشيب الخلّفك”، وتارة أخرى بالتظاهر بالبداهة والبلاهة، “في حكايتها الأخيرة قبضتْ على أصابعي في بداية الطريق، في منخفض أنفها تمامًا، وجدته مبللًا بدموع ساخنة، قلت لها، لم أصل معبر طريبيل بعد، قالت اليوم هذا حدّك، لأن معبر طريبيل يعاني من هجر جدك، راح أحجيلك نص مفتوح، قصة قصيرة جدًا، وعليك التأويل، قالت: مْغَيْمه روحي اليوم شرجيها عالي”.

ويسترجع السارد زمنا سابقا ويقابله بالزمن الحالي، فيتعجب من أنه وصل إلى معبر طريبيل، ومعه يتحول مجرى السرد فتصبح الجدة هي الحكاء والحفيد هو المسرود له، والمفارقة أنها تتعدى السرد إلى النقد فتبدو معارفها في النقد الأدبي غير ممكنة. وكلما تقدمت القصة، بدت واقعية غير الممكن أكثر مألوفية وهي تسرد “نصا مفتوحا” وتتناص مع مقطع من “بستة” فلكلورية، فتتصاعد السخرية: “الحقيقة أبهرتني الجدّة، خمّنتُ أنها تقرأ ليوسف عبود، لذلك سألتها: من علمك معايير القَصّ الحديث؟ لم تجبني، لكني لمحتُ تحت وسادتها كتاب الناقد محمد يونس: ما بعد الحداثة”. فالتحول الذي حصل ليس مجرد مفارقة لفك اشتباك الحبكة كحيلة فنية بل له غاية أخرى مضمونية هي السخرية.

ولقد ساق عزيز الشعباني هذا النص الساخر بطريقة تدريجية، فبدا أول الأمر فكاهة عابرة ثم تحول إلى محاكاة لاواقعية بمحتوى موضوعي جاد، يؤكد أهمية السخرية في إصلاح الواقع ويدلل أيضا على ما للواقعية من قدرة على تجديد نفسها من خلال استعادة جذرها المنسي الذي هو اللاواقعية وبكل ما بُني عليه السرد من أشكال فنية كالحكاية الخرافية والسير الشعبية والباروديا والمقامة وغيرها.