"العابد في مرويته الأخيرة" رواية تستفيد من التوالي والفابيولا

لم تأت الرواية من فراغ أو هي اكتشاف صدفة لقد بنت حدودها وبصمتها مما قبلها من أصناف أدب شتى. وإن كان الأوروبيون والغربيون عموما يؤصلون للرواية التي اكتملت عندهم جنسا أدبيا مستقلا، فإنهم يغفلون استفادتها من آداب الأمم الأخرى التي لم تكن لتتشكل لولاها، وعلى رأسها الأدب العربي.

لكتابة الرواية مواضعات تفرض نفسها بفعل حدية قالبها التي تجعل بناء الشكل والتعامل مع المحتوى خاضعين لما في تجنيسها من ضم وتجسير ثم عبور. وتتوقف عملية قولبة مواضعات الكتابة الروائية على مدى وعي الكاتب ببناء الرواية وما يمتلكه من موهبة وما لديه من اكتساب معزز بالتجارب والخبرات. وما من شك في أن الذي يملك وعيا نقديا هو غيره الذي يملك وعيا فطريًا فيهجس من خلاله جماليات البناء بشكل تلقائي خالص، في حين أن الكاتب الذي يجمع الفني بالنقدي يكون أقدر على إدراك تلك الجماليات بشكل احترافي يؤهله لأن يكون كاتبا مجيدا.

ولا يعني هذا أن الفطرة تتضاد مع الاحتراف، وإنما هو الاهتداء إلى ما في التجنيس من ممكنات والانجذاب إليها انجذابا تلقائيا. وبالاستناد إلى الفن والنقد معا، يغدو التجريب بالنسبة إلى الروائي هاجسا تطويريا، فلا يجتر السابق كي يبتدع اللاحق، وإنما هو يبني على السابق الراسخ لينتج الجديد الذي يظل مستحدثا ولا يصير تقليدا إلا بعد مضي زمن كاف على التجريب، ومن بعده يتمكن ذاك المستحدث أن يثبت أصالته وجدته.

الوعي بالتقنيات

لقد حاولت نظريات الأدب الغربية التي مدارها التناص والقارئ والمؤلف أن تغطي التقاليد السردية عبر اعتبارها التجريب هو الطريق الذي يؤدي إلى صنع التقاليد أو المصدر الأصيل الذي منه تولد تقاليد فنية هي خاصة بالأدب الغربي. وبغية المنظرين الغربيين من وراء اصطناع ما يعدونه تقاليد جديدة، هو تأكيد الأصالة لإثبات تفوق أدبهم تاريخيا.

ولا يخفى عليهم بالطبع أن الرواية ما صارت جنسا إلا لأنها كانت حصيلة تاريخ طويل من التجريب في التقاليد السردية، مما كان قد قام به الأدباء الأوروبيون ما بين نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر. وبتكرارهم اتباع تلك المواضعات واختمار عمليات التجريب، نشأت الرواية في القرن الثامن عشر جنسا قائما بذاته. ليس ذلك فحسب، بل إن اتباع هذه المواضعات على مدى القرون الثلاثة الماضية، جعل هذا الجنس قادرا على أن يكون عابرا على أجناس وأنواع وأشكال وأنماط وصيغ سردية متنوعة.

ومعرفة الكاتب بما في مواضعات كتابة الرواية من إمكانات وآفاق، تجعله قادرا على اكتشاف المزيد من متاحات التجريب فيها واستثمار فاعلية عبورها الأجناسي أيضا. والكاتب الأكثر مهارة والمؤهل لأن يكون مجربا هو الذي يتمتع بوعي نقدي بالفن الروائي تجنيسا واتجاهات وتقانات. وما كان لهنري جيمس، ميلان كونديرا، ميشيل بوتور، أمبرتوايكو، إيتالو كاليفينو، البرتو مانغويل وغيرهم أن يكونوا روائيين كبارا لولا وعيهم النقدي الذي جعلهم يرون أن الرواية عالم واسع، يضم بداخله تشظيات عوالم صغرى، تندرج جميعها في نسيج محبوك من مجموعة خيوط واقعية وتخييلية تعكس بمجموعها الوجود الموضوعي للإنسان. وما بين الواقعي والتخييلي، والضم والعبور، يغدو العمل الروائي شكلا هندسيا وبمحتوى إنساني.

وتتوقف قوة هذا الشكل ومتانة محتواه على الحبكة وما يلحق بها من توظيف التقانات التي تساعد في تمثيل الثيمات والتجريب في العناصر والوظائف والأدوات. وأقدم الأدوات هي المحاكاة بوصفها أساس التخييل والقاعدة التي عليها يقوم التحبيك فتترابط الأفعال وتتسلسل الأحداث وتتفاعل الشخصيات بشكل منطقي زمانيا ومكانيا وتصبح القصة متماسكة، لها بداية ووسط ونهاية. ومن دون الحبكة يتفكك القص ويفقد قدرته على التشويق ويخسر فاعلية التصديق. وهذان الأمران أعني التشويق والتصديق هما اللذان وسّعا نطاق التحبيك السردي في العصور القديمة فصار السرد جزءًا من كل فعل كلامي شفاهيا كان أو تدوينيا، فسجلت وقائع التاريخ في شكل حبكات سردية ودخل التسريد إلى مختلف الحقول المعرفية بصنوفها العلمية والفلسفية.

وثمة تقانات وأدوات أخرى لها أهميتها في كتابة الرواية، ومنها ما هو قديم كالوصف والحوار والتضمين والتوالي السردي والمفارقة والعجيب والميتاسرد ووجهة النظر. ومنها ما هو حديث كالتغريب وتيار الوعي وتعدد الأصوات. وعادة ما يسعى الكتّاب من ذوي الوعي الفطري والحس النقدي إلى التجريب في هذا كله. لأن القديم من الأدوات لا يعني أنها غير قابلة للتجريب مثلما أن حداثة الأدوات لا تعني أنها ما زالت في طور التجريب ولم تثبت أهميتها بعد. والتجريب الروائي ليس حكرا على ثيمات بعينها ولا هو محدد بجغرافيات مهيمنة أو عصور كولونيالية. إذ ما دام هناك وعي نقدي بالفعل السردي فلن نعدم التجريب بوصفه نشاطا فنيا عاما، نجده في كل زمان ومكان.

المتوالية السردية

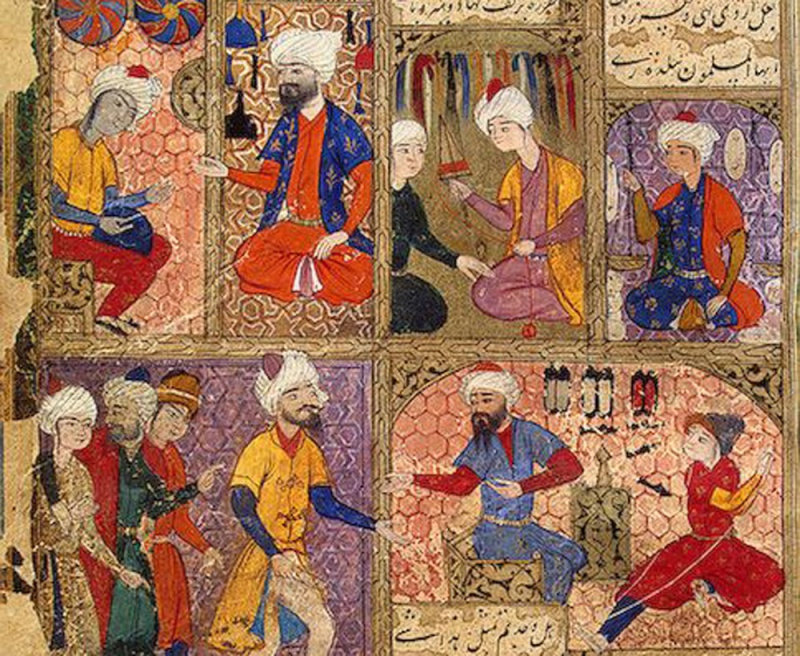

من التقانات القديمة التي لا يزال التجريب في توظيفها مستمرا “المتوالية السردية” ويعد الهمذاني أول من ابتكرها حين جعل المقامات تترابط فيما بينها بسارد واحد وبطل واحد. ولقد تأصل استعمال المتوالية عند أدباء لاحقين لا على مستوى كتابة المقامة فحسب، بل أيضا كتابة المنامة والنادرة والرسالة وغيرها.

وحين انتقلت تقاليد السرد العربي إلى آداب الأمم المجاورة، تأثر أدباء أوروبا بتقانة المتوالية فوظفها تشوسر وبوكاشيو في قصصهما. والبادي أن المواصلة على استعمال تقانة المتوالية السردية مع اعتماد أسلوب التضمين كانا أكثر العوامل أهمية في تطويل كتابة القصة بمواضعات معينة، فغدت متناسلة ومسترسلة في أحداثها. وبازدياد كتابة القصة الطويلة صارت نوفيلا، وبعد حين من الزمن تحولت كتابة النوفيلا إلى نوفل/ رواية.

إن توظيف المتوالية السردية كتقانة فنية ساهم في تنويع استعمالاتها، وهذا ما اهتم الفرنسي رافائيل باروني بالبحث فيه بدراسته “تعدد توظيف المتوالية السردية في الرواية المعاصرة”، ومما أكده فيها أن المتوالية تخلخل الحبكة وتجعلها زلقة، فلا يعود للتماسك أو الوحدة أي أهمية أو مركزية، ومن ثم تغيب تلك السمات التي حددها أرسطو في محاكاة الواقع وتمثيل الحياة.

رواية "العابد في مرويته الأخيرة" تستعمل بوعي تقنية المتوالية السردية ما ساعد في تناسل الأحداث وتسلسل الأزمنة

ونقل باروني عن كارين كوكينن تمييزها بين ثلاثة مداخل أساسية لخلخلة الحبكة هي: الحبكة كهيكل/ الحبكة كتنظيم/ الحبكة كتصميم. ومن التحصيلات التي توصل إليها باروني أن لتوظيف المتوالية صيغا، هي: شكلية وإيقاعية وموضوعاتية. وأن المتوالية ليست خاصة بالسرديات الكلاسيكية فحسب، بل هي أيضا موجودة في السرديات ما بعد الكلاسيكية أيضا كالسرد غير الطبيعي والسرد عبر الوسائطي والسرد المعرفي.

ووجد باروني أن السبيل لحل إشكالية تخلخل بناء الرواية المعاصرة الموظفة تقانة المتوالية السردية هو اعتبار الفابيولا (Fabula) بديلا عن الحبكة، ولكي يدعم باروني رأيه في تسويغ خلخلة الحبكة ببناء السرد على الفابيولا، أحال إلى كتاب “منطق القصة” 1984 لديفيد هيرمان الذي أخذ على منهج بروب الشكلاني تعقيداته في فهم المتوالية السردية بالاعتماد على احتمالات الربط بين الأحداث والشخصيات.

ونرى أن إبدال الحبكة بالفابيولا يعني انكفاء السرد من صورته خطابا إلى صورته حكاية، منها تشكلت الخرافات والحكايات الشعبية لكن باروني لا يرى في الأمر انكفاء أو رجوعا وإنما يراه تطويرا، واعتبر أمبرتو إيكو أول من جرب توظيف المتوالية في بناء الفابيولا عام 1979 ونقل عنه قوله “إن الفابيولا لا تُنتَج بشكل نهائي في النص وإنما هي سلسلة مستمرة من الاستدلالات التي تتم خلال عملية القراءة”.

ولا ريب في أن التحدي كبير بين توظيف المتوالية السردية وبناء الرواية على شكل حكايات متتابعة. ذلك أن التوالي يستدعي التناسل في الأحداث والشخصيات في حين يحتاج التتابع إلى التماسك والمنطقية. والمفارقة في الاثنين أعني التوالي والتتابع هي تشظي الحبكة التي معها تتفتت الموتيفات أو الوحدات. فكيف يتغلب الكاتب الروائي على هذا الإشكال ويتمكن من حسم رهان هذا التحدي لصالحه؟

أهمية التجريب

تتطلب الاجابة عن هذا السؤال أن نستعيد ما بدأنا به القول وهو أهمية التجريب وأنه يقوم على نضج الوعي الفني. ولا يتأتى التجريب إلا لمن ركب مركب التجديد من أجل كتابة سرد روائي نوعي يخالف السائد الكمي ويهدف إلى تغييره.

وإن أردنا التمثيل على هذا الصنف من الأعمال الروائية النوعية، فإن الأمر يسير لقلة عديدها.

ومن هذا العديد رواية “العابد في مرويته الأخيرة” 2023 لمحمد خضير سلطان. ولو طرحنا منها الدراستين اللتين ابتدأت وانتهت بهما، فستكون بين أيدينا رواية رشيقة من ثمانين صفحة من القطع المتوسط محملة بتكثيف سردي عال، يكشف عن دراية بتحديات التجريب في ثلاث مواضعات روائية: الأولى البناء على الفابيولا والثانية استعمال تقانة المتوالية السردية والثالثة توظيف الوصف المكاني.

فأما البناء على الفابيولا فسهَّل الانتقال من فصل إلى آخر من دون التقيد بتسلسل زماني أو تموضع مكاني. لكن ذلك الانتقال شظى الأحداث وترك فجوات كشفت عن تخلخل بنية السارد فبدت الصور غير مترابطة والموتيفات تتتابع وتتكرر، تتخللها أحيانا مسائل علمية ومعلومات مقحمة بشكل مفتعل ولا صلة لها مباشرة بمجرى الأحداث من مثل الكلام عن قانون الانتخاب أو لوحة المستحمات. وعلى الرغم من ذلك، فإن رشاقة الاختزال حجبت الفجوات، فبدت أغلب الوحدات السردية محملة بمحمولات دلالية كثيرة، تستفز القارئ بكثافتها فيزول عنه ذاك الشعور بعدم ضبط المسافة ما بين السارد والمسرود.

ولقد ابتدأت الرواية بحدث التكوين الأول حين أطلت الأم الكبرى ربة الإنجاب من السماء على البرية حيث القصب والنهر وطائر الشقراق، فشيدت حجر المعابد وصنعت العابد ووضعت سليل البرية “ابنها” المولود خارج أسوار أوروك في بيت الخباء ما بين البداة والرعاة (قامته تشبه الرعاة والصيادين وخصلات شعره مثل سنابل القمح المتمايلة في الريح الخفيفة وعلى وجهه سيماء سفر البداة الطويل ويكسو جسمه زغب شعر غزير حتى صعب تمييزه بين الظباء على مورد الماء) (ص19).

وفي هذا ترميز إلى أنكيدو الذي جاء من بلاد غريبة ليكون العابد الأصل الذي منه ولدت مسيرة الأجيال في أوروك التي تشكل قلب النواة في بلاد ما بين النهرين، وإلى هذا العابد تعود العلاقة الروحية الوثيقة بين أهل أوروك والماء، فهو بطل المروية الأولى التي منها ستتناسل الحكايات فلا يعرف لها بداية من نهاية، هي سائلة مثل المياه، تتكرر فيها موتيفات “الحائك/ المخرز/ النسيج/ النول/ الخيوط/ السجادة/ الإزار”.

الكاتب الذي يجمع الفني بالنقدي يكون أقدر على إدراك تلك الجماليات بشكل احترافي يؤهله لأن يكون كاتبا مجيدا

وإذا كانت الرواية هي أول فعل مارسه العابد، فإن رواة العابد هم المؤرخون الذين ينسجون خيوط التاريخ ويرسمون حلم المستقبل. ولقد كثفت الوحدات الأربع عشرة – سبع رئيسة مرقمة وسبع جانبية غير مرقمة وبعناوين دالة وجمل سردية مختزلة – فعل الروي/ الحكي فجعلته موازيا لفعل التخليق الذي تشكل في سبعة أيام، وموازيا لفعل التاريخ الذي سجل وقائع سبعة آلاف سنة. أما الشخصيات بنوعيها الرئيسة والمساندة فمستلة في قسم كبير منها من الميثولوجيا والتاريخ والواقع. وبالجمع ما بين التخييل الأسطوري والتاريخ الواقعي ترجح كفة التخييل في بناء الفابيولا. فيكون التتابع بديلا عن التسبيب الزماني حيث الحاضر الواقع لا يعرف كنه الماضي الغابر.

وهنا يكون استعمال المتوالية السردية ضروريا كونها مكَّنت الكاتب من إضفاء المنطقية والدينامية على سياقات الرواية المبعثرة ثقافيا وتاريخيا. وهذا ما جعل الرواية على قصرها طويلة طولا يجعل كل وحدة سردية مفصولة زمانيا ومكانيا عن الوحدة اللاحقة لكنها مشتركة بشخصيات محددة، أولاها الحائك القديم وثانيتها سليل البرية وثالثتها السيد الطالقاني ورابعتها الشيخ شاهين إلى جانب تكرار ظهور شخصيات أخرى في بعض الوحدات مثل فضلة ووارد وجبير وسمث وسعدون.

وفي خضم هذا الانفصال والاشتراك تتسلسل الحكاية وتتتابع بمفارقات فنية. ما كان لتصنعها تقانة أخرى مثل التي صنعتها المتوالية السردية. وهذا ما أضفى على بناء الفابيولا تماسكا وجعل الرواية رشيقة فنيا ومصفوفة غير مستقرة موضوعيا وأنطولوجيا.

إن استعمال تقانة المتوالية السردية ساعد في تناسل الأحداث وتسلسل الأزمنة، فتكشفت العلاقات بين المقاطع القصصية، وتكاملت بشكل نمطي تتابعي حلقات الانفصال/ الاتصال والتفرق/ الاجتماع وتولدت من جراء ذلك كله توترات وتوافقات وتضادات وعلاقات. فتكثفت الجمل السردية وغدت الرواية على رشاقتها عميقة ومكتنزة. ويحمل احتدام شفراتها القارئ على الانخراط معرفيا وعاطفيا في فكها، مفترضا احتمالات معينة.

وفي هذا الدليل على كيفية تطور الرواية من القصة الطويلة وكيفية تطور القصة القصيرة جنسا مستقلا من السكتشات أو كتاب الصورة sketch book فاستعادت التقاليد القديمة واختلفت أجناسيا عما في الرواية من ملحمية.

أما المواضعة الثالثة التي جربها محمد خضير سلطان في كتابة روايته فهي الوصف المكاني الذي يأخذ حيزا مركزيا من جسد الرواية. وما من جملة سردية إلا ويتقاسمها الوصف مما يجعل المنظور السردي زمكانيا، يتمحور حول موضعين لا يمكن تحديدهما جغرافيا مع أنهما مؤكدان زمانيا هما مجلس العابد والنهر/ الدهلة بمياهه غير الصافية التي غاضت فكان النهر منبعا للحكايات التي كلماتها “ماء” يروي ظمأ الباحثين عن حكاية العابد الأولى التي حاكها حكاء أصل، وليس حائكا لأن مروياته سائلة متناسلة.

بالاستناد إلى الفن والنقد معا، يغدو التجريب بالنسبة إلى الروائي هاجسا تطويريا، فلا يجتر السابق كي يبتدع اللاحق

وإذا كان المنظور هو منظومة لتمثيل مكاني ثلاثي أو رباعي الأبعاد كما يقول أوسبنسكي، فإن هذا ما نجده بشكل مكثف تكثيفا يجعل من الوصف المكاني تقانة فنية تساهم في تشكيل صور سردية ومشاهد بانورامية ودرامية للمكان الروائي وبإحداثيات يرسمها السارد العليم بثلاث طرق: الأولى هي المسح التتابعي بحركة الكاميرا والثانية هي نظرة عين الطائر وفيها الراوي مراقب ينظر ببانورامية من زاوية واحدة والثالثة هي المشهد الصامت وفيه يصف السارد العليم حركات الشخصية وإيماءاتها من دون كلام أو هو لا يسمع كلامها لأنه يراقبها من بعيد كما في وصف رجال الدين النجفيين الذين ما استغرب منهم أهل القرية لأن وجوههم متطامنة ولحاهم سود أو بيض، مشذبة وجلابيبهم فضفاضة ولغتهم مخضبة بالشجن والضراعة وكذلك وصفه لقاء الطالقاني بالفتاة صحيفة أو وصفه الرايات البيض التي جاء بها الغرباء.

إن التجريب في هذه المواضعات الثلاث جعل من “العابد في مرويته الأخيرة” مروية هجائية لتلك المرويات غير النهائية التي فيها تضيع الحقيقة (التي لم تحدث بعد) وفيها تستعاد الدهشة الأولى للسليل البري. وبسبب ذلك هجت الرواية الأحفاد. إنه العود الأبدي حيث مجلس العابد هو هو، وجلساؤه هم هم، نصف رعاة ونصف بداة، والماء على حركته والفصول على دورتها والأجيال تمر متواترة على سجادة الحكي المنسوجة في المصنع النجفي بوجه وقفا (سجادة لن تطوى) فأما الوجه فتمثله غرزات مخرز الحائك ولوحات الرسام التي تبدأ بالإله ويلي والوحش البري السليل وتمر بالفتى القتيل ولا تنتهي عند الشيخ جبير وشنيشل العبد وسعدون المغني. وأما القفا فخيوط وزخارف ونسيج ملون وصوف ووبر ونول ومرويات لا يعرف لغزها سوى حكاء أصل يعلم أن الحياة عبارة عن: شهادة السليل القتيل وتضحية العاشق المطرود.

وما كان للروائي أن يختزل تاريخ الروي بحبكة واحدة فقط ومن ثم كان اعتماده البناء على الفابيولا واتخاذه المتوالية طريقا للتناسل الحكائي وتصعيده البعد الوصفي بمثابة أدوات مهمة في سبيل ذاك الاختزال. فغدت الوحدة السردية مكتنزة بألف من الوحدات الحكائية التي تكرر نفسها عبر التاريخ. تبدأ من رمل أوروك حيث الأم الكبرى وتمر بالقسطنطينية ولندن ومكة وحديقة القشلة وطهران وموسكو وتنتهي في رمل النجف حيث العابد ناعور من المرويات التي لا نهاية لها.

وحين يستشرف السارد العليم القادم في ما بعد هجرة أبناء البلدة وصيرورة مجلس العابد مهجورا (ليس فيه شاي ولا قهوة) يجد أن الحلم باق كما هو يؤلفه قاتل وقتيل، جلاد وضحية، سيد وعبد، كولونيالي وكوزموبوليتي. وهذا يعني أن جديد الحكايات ليس سوى قديمها لتظل الحكاية مروية مدهشة تتناقلها الأجيال وفيها تبحث عن الحقيقة التي ستظل مفقودة “مذ أمسكنا خيطها الأول في سليل بريتنا، روايتنا التي لم تحدث بعد؟” (ص 101).

وتحيلنا هذه الخاتمة المفتوحة إلى رواية محمد خضير سلطان الأولى المعنونة بـ”شبح نصفي” 2018 وفيها نجد أن السارد العليم يعيد حكاية مرويات الجدة الثلاث حول آل فالح، ويعقّب السارد بالقول “لسنا سوى أنصاف أشباح سنأخذ موقعنا في حياتهم”، ولا تخفى اليغورية هذا التبئير فبلاد ما بين النهرين هي بلاد ما بين المرويتين حكاية الخليقة ومأساة الفجيعة. وهذه هي المفارقة التي بسببها صارت الرواية في العصر الكلاسيكي جنسا أدبيا، وبسببها أصبحت في عصر ما بعد الحداثة تبحث عن الرشاقة كي تناسب إيقاع الحياة المتسارع إلى درجة أن الفرد المعاصر لا يكاد يجد متسعا من الوقت لرؤية حاله أو مراجعة وضعه.

ولعل أول من جرّب كتابة الرواية الرشيقة في عصر الحداثة فوكنر وكافكا. أما كتّاب ما بعد الحداثة فلا نستطيع أن نحصر أسماءهم عالميا أو عربيا، نظرا إلى كثرتهم وبراعة كتاباتهم. والفرق كبير بين النوفيلا والرواية الرشيقة لأن الأولى كتابة كمية تقوم على تصعيد كتابة القصة الطويلة لتكون رواية قصيرة في حين أن الثانية كتابة نوعية فيها الرواية تامة ببنائها وأسلوبها وتقاناتها الفنية.

وما يميزها هو جملتها السردية المختزلة إلى أقصى حد ممكن، مما يجعلها مكثفة شكلا ومضمونا حيث كل مفردة هي محمول سردي لوحدها. وهذا أمر يحتاج مهارة في التلاعب بالبنية السردية. وليس غريبا بعد ذلك أن يشق أمر ترشيق الرواية على أكثر الكتاب شهرة وذيوعا. ذلك أن التحدي كامن لا في عديد الصفحات، وإنما في كثافة البناء وفاعلية ما فيه من دوال.