الصور العكسية والموضوعات الجديدة تكسر جمود الشعر العربي

التمرد، صفة أصيلة في كل شاعر يروم أن يخطط لنفسه قصيدة مختلفة، الشاعر على خلاف كل كتّاب الأجناس الأدبية الأخرى، كتابته وجود، لا تحتاج إلى مكتب وتخطيط، بل إلى وجود شعري، وكما يسميه الناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي “الحلول الشعري في الكون”، أي أن الشاعر يعيش شاعرا، وليس الشعر لحظات محددة بزمن الكتابة فقط. من هذا المنطلق نفهم لماذا التمرد صفة أصيلة في كل الشعراء، لأن القصيدة هي جزء منهم، جزء يدونونه ثم يتمردون عليه.

جدد فوز الشاعر المصري عماد أبوصالح بجائزة سركون بولص للشعر مؤخرا، طرح السؤال الصعب إن كان للشعر بقاء في زمن الرواية. وبات السؤال مُكررا، وإجابته مُرجحة لدى البعض الذين يرون أن المعركة حُسمت مُبكرا، وأن انفصال الشعر عن الشارع، أو تكرار موضوعاته وصيغه، راكم تلال الملل منه لدى جمهرة القراء، ما دفعهم لهجرته، رغم أنه ديوان العرب الحقيقي، وفن إبداعي سابق في الزمن للرواية والقصة والمسرحية، وفنون الكتابة الأخرى.

فوز أبوصالح تحديدا بالجائزة، التي أطلقها قبل ثلاث سنوات أصدقاء الشاعر العراقي سركون بولص (1944 ـ 2007) أكد أن هناك اعتبارا جديدا لتقييم جمال الشعر وحيويته، يتمثل في القدرة على التجديد والتفرد، لذا فقد جاء في حيثيات منح الجائزة، أن قصائده الحرة أخذت إيقاعها الخاص، كتعبير عن ذائقة جديدة معبرة عن دقائق الحياة اليومية مترفعة عن السائد في شعر اليوم.

ويعني ذلك أن الشعر قادر على الصمود أمام تمدد الرواية وسيادتها، وقابل للاستمرار والإدهاش وحشد الجمهور حوله، لكن بشرط مُهم جدا هو التفرد، بما يعني الاختلاف عما هو سائد، وما سبق طرحه، وما هو متوقع.

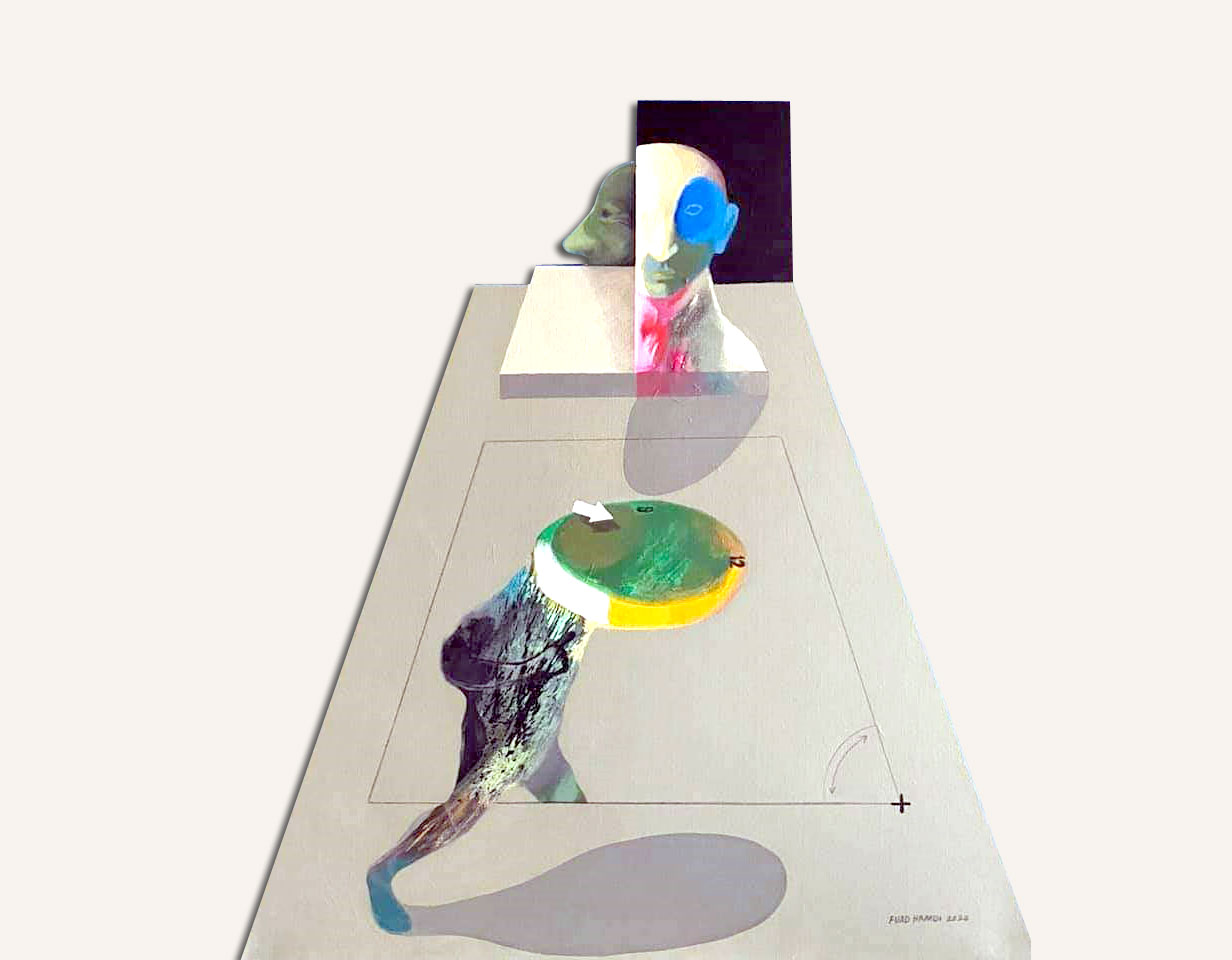

وبكلام آخر أن يُقدم الشعر ما لم يُقدمه من قبل، ويرسم صورا لم تُرسم، ويُعيد تشكيل اللغة بطريقة مُغايرة، ويخوض في التجديد بلا حدود، ويُمارس صناعة الدهشة بعفوية ودون افتعال.

اختلاف مُدهش

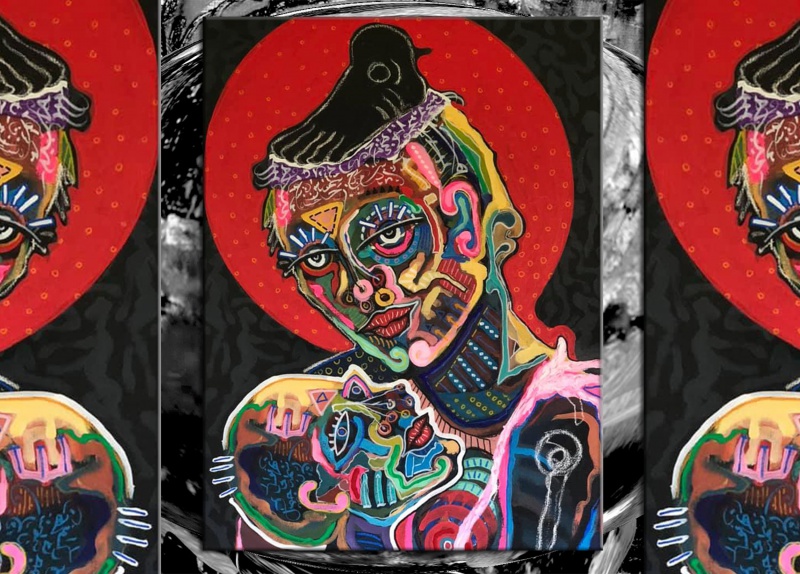

مثلت تجربة عماد أبوصالح في الإبداع الشعري أحد أبرز النماذج الواضحة على ذلك الاختلاف المُدهش، فالشاعر المصري المولود في إحدى قُرى مدينة المنصورة، شمال القاهرة عام 1967، والمتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، بدأ مشروعه الشعري عام 1995 بديوان عنوانه “أمور منتهية أصلا”، وكان لافتا في ما حواه من صوت مُغاير لشعراء جيله وقدرة فائقة على كسر المألوف، ولي عُنق الصورة التقليدية لاكتشاف معاني جديدة ومُبهرة.

نقرأ صورة غريبة موغلة في العمق الفلسفي والطرح المتفرد في قصيدة له بعنوان “فمي” ضمن ديوانه “قبور واسعة” تقول كلماتها ممجدة الفم ومقحمة إياه في استعارات متتابعة:تطور أسلوبه وتجاوز في طروحاته كل حدود التجريب السائدة من خلال دواوينه التالية “كلبٌ ينبح ليقتل الوقت”، و”عجوزٌ تؤلمه الضحكات”، و”أنا خائف”، و”قبور واسعة”، و”مُهندس العالم”، و”جمال كافر”، وحتى ديوانه الأحدث الذي حمل عنوان “كان نائما حين قامت الثورة”.

بروح متمردة متحررة ومخالفة لكل قانون ورافضة لأي مُسلمة جاء ديوان الشاعر عماد أبوصالح

الذي لكمه أبي وأمي والمدرسون والأطفال/ الذي أخجل، حين أفتحه، من تشوه أسناني/ الذي ملَّ من الأكل والبصق والضحكات/ الذي كإناء يتلقى دموعي/ الذي لم يُقبّل امرأة، في تاريخه، أبدا/ الذي حين ينطق كلمة تجيء في غير موضعها”.

وبالفكرة نفسها يُخالف عماد أبوصالح المعتاد والمتكرر في كافة وصايا الشعراء بالأم عندما يُقدم لنا قصيدة في الاتجاه المعاكس بعنوان “اكره أمك” ضمن قصائد ديوانه “مُهندس العالم”، يقول متخيلا الأب ذلك المفهوم الرمزي الذي اشتغل عليه الشعر كثيرا بطرق مختلفة:

اكره أمك أيها الشاعر/ نعم أمك/ صعب؟/ حاول/ الكلاسيكي، المشاع، السهل هو أن نكره الأب/ أي ولد في أي حارة يعمله/ بتحرر بسيط يُمكن أن تقتله، أو على الأقل تضربه/ زمنه راح/ أساليب قمعه انفضحت/ أصبح جثة/ ولد نحيل جدا رأيته،/ وأنا طفل/ يكور قبضته ويلكم أباه في فمه/ باسم كل المقهورين في العالم من آبائهم/ باسمي أنا نفسي، إذ كنت واقفا، بالقرب منه، أبث فيه من روحي/ كسر أسنانه بلكمة واحدة.

ثُم يقول في القصيدة ذاتها “المنسي، الصعب، الحتمي، هو أن تكره الأم..

حبل الحنان الذي يلتف كحية حول رقابنا/ القاتلة المحترفة بسلاح الحب/ الكيان الهش الذي يسحقنا بضعفه ونرتعب طول الوقت من أن نرد أذاه فنكسره/ قلب الأم؟/ كلام رخيص/ تافه/ يوسخ الفم لو نطق به/ ماذا عن قلب الكلبة التي لا تفرق، في محبة أبنائها بين كلب وكلب؟/ حب مجاني، غريزة/ لا خصوصية، ولا مكابدة، ولا اختيار حر/ اكره أمك/ أنا لا أحرضك/ أنا أحررك/ عن أمي، الكراهية لا تكفي/ أدرب نفسي لأكتب، بدمها، قصيدة عمري”.

بالروح المُتمردة، المتحررة، المُخالفة لكل قانون، والرافضة لأي مُسلمة جاء ديوان الشاعر عماد أبوصالح مُخالفا كافة المبُدعين والشعراء الذين وقفوا مؤيدين ومعضدين لما يُعرف باسم ثورات الربيع العربي باعتبارها ومضات من أجل الحرية.

ضد الثورة والحرية

بدت رؤية الشاعر مخالفة للسائد وقتها، بداية من عنوانه الغريب “كان نائما حين قامت الثورة”، وكأنه يقول إنه لم يكن أحد أقطاب الثورة أو المُحرضين عليها مثلما يحاول الجميع الإيحاء بذلك، إنما لم يكترث هو بما يدور لدرجة أنه لم يهتم حتى بالفرجة على الأحداث، وظل نائما.

يمتد نمط كسر المألوف إلى كافة قصائد الديوان لنجده مثلا يكتب في مديح الخطأ، والظلام، والفراغ، وفي ذم الأشجار والثورة والحرية غارسا عمقا فلسفيا قادرا على إبهار المُتلقي وإدهاشه.

يقول الشاعر مثلا في مديح الخطأ “من يُخطئ بريء/ مَن يُخطئ أكثر/ يُصبح بريئا أكثر/ الذي لا يُخطئ/ أبيض/ مُعقم/ نظيف/ لا بقعة تدل على أنه كان عائشا هنا/ فوق التراب/ وسط الناس/ أعمى/ ميت القلب/ آلة/ إنه قطار/ سيصل/ نعم/ إلى المحطة الصحيحة في موعده/ لكن على السكة التي حددها آخرون/ سجين قضيبين دون لحظة حرية/ محروم حتى من حقه الطبيعي/ باعتباره عربة/ في أن يصطدم شخصا”.

ويقدم في القصيدة ذاتها صورة أخرى لخطأ جميل مُحبب، حيث يقول “تخرج الوردة كل ربيع في أحلى فساتينها للحياة/ هي تعرف أنه موسم الذبح/لم تتعلم أبدا من خطئها/ في ذبحها حياتها/ مُنذ بداية الخلق وهم يقطفون الوردة/ لكن الوردة موجودة/ لو احترست ستبقى بذرة جافة/ لو تعلمت من الخطأ لن تنبت/ في خطئها وجودها/ الخطأ هو ألا نقع في الخطأ”.

ويذم الشاعر الأشجار التي طالما أفاض المبدعون فيها بالقصائد الطويلة في وصفها والافتتان بها وتغنوا بنضرتها ونقائها، فيقول “كل شجرة معركة/ حرب خضراء/ ما هي العصا؟/ غُصن شجرة/ ما طاولة التعذيب؟/ جذع شجرة/ ما الصليب/ ما الباب الذي يحجب الهواء؟/ ما هو النعش؟/ دلوني على شجرة ليس فيها فرع جاهز لتعليق حبل/ كل شجرة/ إغراء بمشنقة”.

الشعر الحقيقي استنزاف للنفس البشرية، وتقطيع للحم الروح، لأن جوائزه، بخلاف الرواية، غير مُعلنة، وربما غير موجودة

إذا كانت صور الشباب المصري المبهرة خلال انتفاضة يناير 2011، وهم يقفون في جرأة، وصلابة وكبرياء، كأبطال جُدد لا يهابون المدرعات أو عصي الشرطة، قد خطفت عيون الرائين شرقا وغربا، باعتبارهم قدوة ونموذجا للأجيال القادمة، فإن الشاعر المُدقق والمُتعمق في قراءة تاريخ الدكتاتوريات في العالم لم يتقبل ذلك التصور، وإنما صور لنا الأمر بعمق حقيقي وبختام آخر كأنه يرى الغد أمامه. وقدم في قصيدة له تحمل عنوان “بطل” صورة مُنكرة لذلك الشاب، وتقول كلماتها “يا إلهي/ كم هو رائع/ هذا الشاب هناك/ يتقدم الصفوف/ ويفتح صدره للرصاص/ يعالج الجرحى/ ويتنازل عن طعامه القليل للجوعى/ كأنه نبي/ أنا معجب به/ إلى كل طفل يحلم بأن يكون بطلا/ تعلم منه/ لتثور ضده/ بنفس طريقته/ حين يصبح دكتاتور المستقبل”.

إن الشاعر عماد أبوصالح لا يقبل الانصياع للعام، والقوالب، ومعايير النقاد، واشتراطات النشر، وحتى دواوينه الشعرية لا يصدرها من خلال أي دار نشر، معروفة أو غير معروفة، إنما يطبعها في مطبعة خاصة على نفقته، ويقوم بتصميم الأغلفة بنفسه، وهي جميعا تحمل شكلا متقاربا بخلفية بيضاء صافية حتى أن أي قارئ له يتعرف على ديوانه بمجرد رؤيته وقبل أن يقرأ اسمه عليه، وغالبا ما تخلو أغلفة دواوينه من أي شيء سوى العنوان.

ومنذ الديوان الأول له يقوم أبوصالح بتوزيع كتبه على الأصدقاء والمعارف، ويبعث بها إلى الشعراء والنقاد والمثقفين في كافة أنحاء العالم العربي.

كأننا بالشاعر يخوض بسخرية موجعة في مكلمة “زمن الرواية”، وكأنه يُدلي بدلوه في ذلك المصطلح الذي صكه الناقد الكبير جابر عصفور في كتاب صدر له نهاية التسعينات، وصار مُهيمنا على أي مقارنة مُحتملة بين الشعر والرواية، فنراه في إحدى قصائد الديوان يذم الشعر ذما جميلا، لكن بذكاء واحترافية تُنبئ في حقيقة الأمر عن محبة طاغية، حيث يتخيل حوارا دائرا بين عابر سبيل وشاعر ينصح فيه الأخير الناس بمخاصمة الشعر، ربما لأن الشعر الحقيقي في تصوره استنزاف للنفس البشرية، وتقطيع للحم الروح، ولأن جوائزه، بخلاف الرواية، غير مُعلنة، وربما غير موجودة أصلا. يقول عماد أبوصالح في حواره الخيالي “أنت شاعر/ كنت/ تركته؟/ أغواني وهجرني/ لماذا تجلس في الحديقة؟/ لأنصح الأطفال/ ماذا تقول لهم؟/ احذروه. يتخفى أحيانا في الحلوى/ وللشعراء الجدد؟/ أمامكم فرصة للهرب. سيحولكم إلى كلاب. تلهثون وراء خطواته. اكتبوا روايات”.