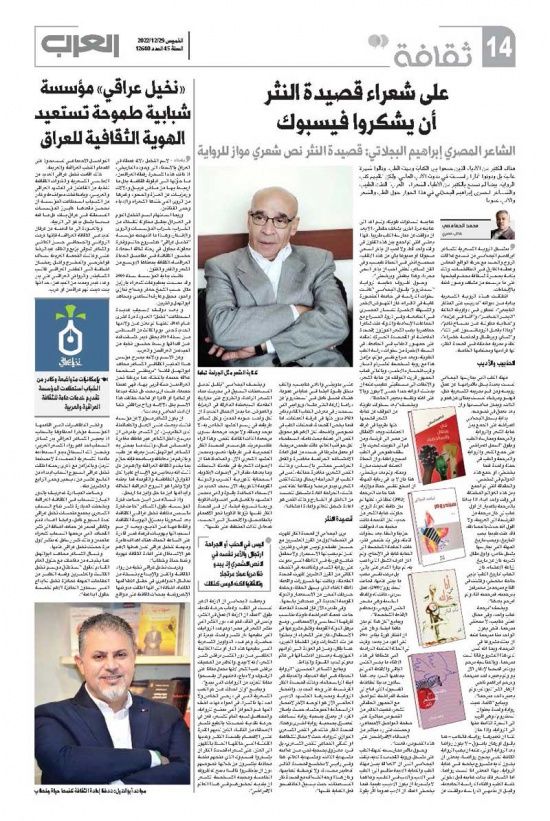

الشاعر المصري إبراهيم البجلاتي لـ"العرب" : قصيدة النثر نص شعري مواز للرواية

هناك الكثير من الأدباء الذين جمعوا بين الكتابة ومهنة الطب، ونالوا شهرة عالمية بل ودونوا آثارا راسخة في مدونة الأدب العالمي، ولكن أغلبهم كتب الرواية، بينما لم نسمع بالكثير من الأطباء الشعراء. “العرب” التقت الطبيب والشاعر المصري إبراهيم البجلاتي في هذا الحوار حول الطب والشعر والأدب عموما.

تتشكل الرؤية الشعرية للشاعر إبراهيم البجلاتي من نسيج علاقات الروح والجسد مع حركة الواقع المعاش وعمقه الغارق في التناقضات، وذلك بلغة بصيرة شفافة تحكم قبضتها على ما ترسمه من مشاهد وصور غنية بالإيحاءات.

انطلقت هذه الرؤية الشعرية بداية من ديوانه “تدريب على المنظر الطبيعي”، لتتطور في دواوينه التالية “البحر الصغير”، و”أنا في عزلته”، و”حكاية مطولة عن تمساح نائم”، “وماذا يفعل الرومانسيون غير ذلك”، و”شاي وبرتقال وأجنحة خضراء”، لتقدم تجربة مختلفة في قصيدة النثر، لها فرادتها وتجلياتها الخاصة.

الطبيب والأديب

ليس في الطب أو الجراحة ارتجال والأمر نفسه في النص الشعري إذ يبدو ظاهريا عملا مرتجلا وتلقائيا لكنه ليس كذلك

مهنة الطب التي يمارسها البجلاتي ليست بعيدة بكل تأثيراتها عن عمق رؤيته ومن ثم تجربته الشعرية ككل، فهموم مرضاه ليست بمنأى عن هموم الذات، ويمكن ملامستها وإن بعد تعمق في نصوصه.

بداية يسجل البجلاتي اعتراضه على الجمع بين كتابة الشعر والرواية والترجمة وممارسة الطب، ويقول “أسجل اعتراضي على جمع الشعر والرواية والترجمة والطب في جملة واحدة فيما يخصني، أو جمع هذه العوالم في شخصي. والحقيقة أنني لم أجمع بين هذه العوالم المختلفة في وقت واحد أبدا، إذا بدأنا بالترجمة باعتبار أن أول كتاب لي كان ترجمة من الفرنسية إلى العربية، ولا أقول إنه حدث بالمصادفة، فقد كنت طبيبا يحب التاريخ، ويحب تاريخ المهنة التي يمارسها بشكل خاص، وأول مقال نشرته كان عن تاريخ زراعة الأعضاء، كان الكتاب ‘تاريخ الطب‘ يلبي حاجة تخصني، وفشلت في إقناع مترجمين محترفين بترجمته، فترجمته أنا، ولم أترجم بعدها”.

ويضيف “ترجمة كتاب واحد، وفي مجال عملي كطبيب، لا تجعلني مترجما. فلكي يكون الواحد منا مترجما عليه أن يملك مشروعا في الترجمة، وبما أنه ليس لدي هذا المشروع فأنا لست مترجما. وبالمناسبة ترجم بودلير قصصا لإدغار آلان بو ولم يعتبره أحد مترجما، وترجم إبراهيم ناجي ‘أزهار الشر‘ لبودلير، ولم يعتبره أحد مترجما”.

ويتابع “ثانيا، كتبت رواية واحدة بعنوان ‘سيندروم‘، وهي أقرب إلى السيرة الذاتية منها إلى الرواية، وإذا جاز لنا أن نعتبرها رواية، فالكاتب – كما يقول أورهان باموق – لا يكون روائيا بعد الرواية الأولى، عليه أن يكتب الرواية الثانية لكي يصبح روائيا، بمعنى أن يكون لديه مشروع يخصه في كتابة الرواية. بهذا المعنى أنا لست روائيا. أما الشعر فقد بدأت كتابته قبل دخولي كلية الطب، وأثناء الدراسة الجامعية، وقبل أن تنتهي الدراسة توقفت عن كتابته لسنوات طويلة، ولم أعد إلى كتابته مرة أخرى بشغف حقيقي، إلا بعد أن توقفت عن ممارسة الطب تقريبا. فهذا يعني أنني لم أجمع بين هذه الفنون في وقت واحد قط. ولا أحب أن يذكر اسمي مسبوقا أو متبوعا بأي من هذه الألقاب، صحيح أنني في الحياة طبيب، وفي الفن شاعر، لكنني أحب أن يذكر اسمي مجردا، وهذا يكفيني ويرضيني”.

وحول ظروف كتابته لرواية “سيندروم” يقول البجلاتي “كانت سنوات الدراسة في جامعة المنصورة غاية في الثراء، كان النهوض الأخير والشهقة الأخيرة لليسار المصري في الجامعة، وفي ذروة الصراع مع الجماعات الإسلامية والدولة كنت شاعرا جماهيريا يكتب الشعر الموزون (قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحرة)، ليلقيه على جمهور الطلاب في الجامعة. في السنة الأخيرة من سنوات دراسة الطب الطويلة، وبعد صراع نفسي مؤلم، تزامن هذا مع رؤية شخصية لتشرذم اليسار وقرب انكساره الأخير، وبالتالي غياب الجمهور قررت التوقف عن كتابة الشعر، والالتفات إلى مستقبلي كطبيب عليه أن يمتلك أدواته جيدا حتى لا يكون وبالا على أهله ونفسه بتعبير الجاحظ”.

ويضيف “بعد سنوات طويلة من التوقف عن كتابة الشعر قضيتها كلها تقريبا في غرفة العمليات، وبعد الانتقال من مصر إلى فرنسا، ومن ثم إلى الكويت، شعرت بأن سقف طموحي في الطب أصبح واطئا، وأن الحياة العملية أصبحت مكررة ومملة، ولم تعد ترضيني، هنا كان لا بد في رتابة المهنة أن أصنع لنفسي حياة موازية، هنا جاءت الترجمة (2002) لتنقذني، لكنها لم تكن كافية لعودة الروح. حاولت كتابة الشعر من جديد، لكن النتيجة كانت مخيبة جدا، فتوقفت حزينا وآسفا. بعد سنوات قليلة، وفي بلد خليجي آخر، كانت الحاجة الشخصية إلى الكتابة غاية في الإلحاح، ولم أكن أعرف الشكل الذي أكتب به، لم يطرأ الشعر على بالي، بل تركت نفسي تكتب ما يملى عليها، فجاءت ‘سيندروم‘ (2009)، عمل سردي، كانت له وظيفة أساسية وهي تكسير الكلس الروحي، وتحطيم الأقنعة الشخصية”.

ويتابع “لكن هذا لم يكن كافيا أيضا. وكان علي أن أنتظر ثورة يناير 2011 لكي أعود من بعيد: وفرت لي الحالة الحلمية الدرامية التي عشناها في هذه الأثناء ما يكسر الكلس الباقي والأقنعة التي لم يحطمها السرد بعد. هنا سأكون مدينا لتفاعلية الفيسبوك الذي أتاح لي منصة افتراضية للتواصل مع الجمهور الحقيقي للشعر، فكتبت الكثير من النصوص مباشرة على صفحة التواصل الاجتماعي، وحصلت على رد مباشر من الأصدقاء الافتراضيين على هذه النصوص، فعدت”.

ويشير البجلاتي إلى أنه “في السنوات الأولى من الثمانينات، وقت الانشغال العميق بالشعر ولغته، كان الكثير من الأصدقاء من الشعراء يكتبون شعر العامية، وكنا نلتقي يوميا لأن عند أي منا نصا جديدا يريد أن يشاركه مع الآخرين، وكنا ننزل القرى بشكل شبه دوري، وقتها كانت لغتي بعيدة عن الناس، أو على الأقل هذا ما شعرت به: تركيبة الجملة غريبة، مغرقة في الرمزية، قريبة من لغة شعراء السبعينات. في هذه الأثناء قرأت مقالا عن اللغة الشعرية، فكان أكثر ما لفت نظري فيه وما زال عالقا في رأسي إلى الآن هو موقف الشكليين الروس وتعريفهم للغة الشعر بأنها: إخلال متعمد بلغة الكلام العادي”.

ويتابع “في هذه الأثناء أيضا ومع الخلاف النظري مع بعض حكماء اليسار المصري قال لي أحدهم في معرض النقد الحاد لنص لي: هذا جميل ولكن أين أنت في هذا النص، لماذا كل هذه الصور الذهنية، وما هو معادلها الواقعي. في هذه اللحظة المحبطة سألت نفسي: ولماذا لا تكون لغة الشعر هي نفسها لغة الكلام العادي؟ ومع إغلاق الباب على نفسي، واختيار العزلة، بدأت أكتب نفسي، تفاصيلها الصغيرة، وبلغة عادية بسيطة. كانت النتائج الأولى مرضية جدا بالنسبة إلي. ورغم أنني توقفت عن الكتابة ولم أكمل التجربة، إلا أنني وفي مطلع الألفية الجديدة جمعت هذه التجارب المكتوبة من سنة 1984 حتى 1987 ونشرتها في ديوان ‘البحر الصغير وداع رومانسي‘ (2004)”.

ويلفت إلى أن هذه اللغة البسيطة قد اكتملت مع الذهاب إلى السرد: في الترجمة وكتابة المقال ثم كتابة العمل السردي الأول “سيندروم”. مبينا أنه لم يتبع في سيندروم تقنية السرد الروائي، بل طريقة الحكاية الشفاهيه. أضف إلى هذا فهمه الخاص لعبارة النفري الشهيرة: إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة، فقد فهمها أن اتساع الرؤيا يعبر عنه بجملة بسيطة قصيرة. فاختيار هذه اللغة البسيطة كان عملا واعيا وتراكميا، صقلته التجارب الكتابية المختلفة، والقراءات النشيطة، في الفلسفة وعلم النفس والرواية والمسرح، لكن الإسهام الأكبر جاء من المحبة القديمة للسينما، وقدرتها على بناء المشهد، وصياغة الحوار السريع الدال.

وحول تأثير ممارسته لمهنة الطب على تشكل ورؤية القصيدة لديه، يلفت البجلاتي إلى أن “العلاقة بين مهنة الطب والكتابة الأدبية تنقسم إلى: الطب في الأدب، والأدب في الطب، وكلاهما لا يشترط أن يكون الأديب طبيبا. فيما يخصني أعتقد أن الأدب عموما أثّر بقوة على تكويني وأدائي كطبيب، والطب تدخل بقوة أيضا في كتاباتي عموما، هناك فصل كامل في ‘سيندروم‘ عن دراما زارعة الكلى مثلا، وروايتي التي ستصدر في معرض الكتاب القادم يناير 2023 تدور كلها في غرفة العمليات. أما فيما يخص القصيدة، فتجليات الطب في نصوصي واضحة، لكن الأهم هو تحويل النص إلى عملية بحث كاملة، استقصاء لكل جوانب العالم، كأنك تفحص مريضا، أو تعمل مشرطا في جسده من أجل إعادة الاكتشاف: الجراحة مغامرة والفعل الجراحي جمالي بالأساس، وكذلك النص الشعري مغامرة جمالية، ليس في الطب أو الجراحة ارتجال وكذلك النص الشعري يبدو مرتجلا وتلقائيا لكنه ليس كذلك، الجراحة إعادة تشكيل للجسد من الداخل أو الخارج وكذلك النص هو إعادة تشكيل للعالم وإعادة اكتشاف”.

قصيدة النثر

يرى البجلاتي أن قصيدة النثر ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين مع حسين عفيف، ولويس عوض، وآخرين. لكن لم يكتب لها الاستمرار ولا تحقيق نتائج ثورية في الذائقة التي تعودت على رواية الشعر وغنائيته. في النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت قصيدة التفعيلة، وكانت لها ضرورات واقعية: ذائقة الغناء الذي يسهل الحفظ، وحاجة حركات التحرر من الاستعمار والدولة القومية الجديدة إلى متحدثين باسمها.

وفي تقديره الآن فإن قصيدة التفعيلة جاءت كجملة اعتراضية طويلة تناسب ظرفها السياسي والاجتماعي. ومع ترهل الدولة القومية وفشل مشروعها في الاستقلال، كان على الشعراء أن يتخلوا عن تلك الشعارات وعن القضايا الكبرى، كما يقال، ومن ثم العودة إلى ذواتهم المهزومة يعيدون اكتشافها في عالم معولم شديد القسوة والبذاءة.

ويتابع الشاعر المصري “الرواية الحديثة هي ابنة المدينة، والمدينة هي ابنة الرأسمالية، وكذلك قصيدة النثر الفرنسية على وجه التحديد. وانتصار الرواية وتصدرها المشهد الأدبي العالمي الآن هو الوجه الآخر لانتصار الرأسمالية المتوحشة، حيث بإمكان الفرد أن يعتزل بصحبة رواية لساعات ليعتزل بصحبة رواية أخرى وهكذا. قصيدة النثر كذلك، هي النص الشعري الموازي للرواية، حيث لا مجال للشفاهية أو للتلقي الجماعي للنص الشعري، بل فرد معزول بصحبة نص، من علامته مشهدية الذات، ومشهدية العالم. هنا وفي رأيي لا تخضع قصيدة النثر لمعايير محددة، ولا لوصفة لكتابتها، وكان هذا وجه الخلاف مع قصيدة نثر التسعينات، حيث يسبق المانفيستو فعل الكتابة نفسها”.

الجراحة إعادة تشكيل للجسد من الداخل أو الخارج وكذلك النص هو إعادة تشكيل للعالم وإعادة اكتشاف

ويضيف البجلاتي “يظل لجيل التسعينات السبق في تحريك مياه الشعر الراكدة، والخروج على تكرارية التفعيلة السبعينية المغرقة في الرمزية والغموض. ما يميز الأجيال الجديدة أن لكل واحد صوته المميز، ولكل شاعر طريقته في رسم المشهد الخاص به، لا توجد وصفة، ولا توجد مرجعية سوى مرجعية الذات الفاعلة للنص. وهذا ثراء عظيم مربك. هل تسير قصيدة النثر المصرية في طريقها: نعم، وتتصدر المشهد الشعري الآن. والملاحظ هنا أن الأصوات الشعرية في تفعيلة الستينات وما بعدها، تفتقر إلى الأصوات الأنثوية، استجابة لذكورية الحرب والدولة القومية الذكورية، الآن ستجد العديد من الأسماء الصاعدة بقوة والتي تتصدر المشهد بالفعل هي أصوات أنثوية وربما نسوية أيضا، لأن في قصيدة النثر نفسها نزوعا أنثويا نحو الاهتمام بالتفاصيل، والانحياز إلى الجسد، كمعادل للذات المنكفئة على نفسها”.

ويعتقد البجلاتي أن الأزمة الأكبر ليست في النقد وغياب حركة نقدية، يقول “أعتقد أن الأزمة الأعمق في النشر، وليس في النقد، فكم عدد دور النشر التي تنشر الشعر في مصر؟ وكم عدد الروايات التي تطبعها دار نشر واحدة، كبيرة أو صغيرة، وكم عدد الدواوين الشعرية التي تطبعها هذه الدار أو تلك؟ الغالبية العظمى من دور النشر ترفض نشر الشعر، لأنه لا يبيع. والكثير من المكتبات ترفض كتب الشعر لأنها تحتل مكانا على الرفوف ولا تباع، فعليهم أن يفسحوا مكانا للمزيد من الروايات التي تبيع”.

ويتابع “ولن أحدثك عن كم الكتب الشعرية التي في درجي الخاص ولا أجد لها ناشرا. في أجواء كهذه، أضف إليها كم الجوائز التي تمنح للرواية، والتجاهل شبه التام للشعر، فعن أي حركة نقدية نتحدث؟ بالطبع نشكر الأصدقاء من النقاد الذين لديهم القدرة على الاهتمام بقصيدة النثر وكتبها القليلة التي حالفها الحظ بالظهور إلى العلن. على شعراء قصيدة النثر أن يشكروا فيسبوك الذي منحهم منصة مجانية ينشرون من خلالها نصوصهم دون أن ينتظروا ناقدا تتيح له ظروفه الخاصة ومحبته الشخصية للشعر أن ينتبه لحضورهم في هذا العالم الافتراضي”.