السينما تخترق أسوار برج الرومي أشهر سجون تونس

رغم التقارير الحقوقية التي تحذّر من الاكتظاظ المتزايد داخل السجون التونسية وتداعياته على المساجين، وتندّد أحيانا بعمليات انتهاك لحقوق الإنسان داخل الزنازين، تعمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس مع منظمات ومؤسسات حكومية لنشر الأنشطة الثقافية داخل الفضاءات السجنية، وتعاضد جهود الدولة لإحداث تغيير فكري وثقافي يضمن خلق “عقول ونفوس متوازنة” مستعدة لمغادرة السجن والاندماج السريع في الحياة اليومية.

تونس - منذ نحو سبع سنوات خطا قطاع السينما في تونس أولى خطواته نحو توسيع نشاطه ليشمل أيضا العروض المخصّصة لنزلاء السجون في البلاد، إيمانا بأن الفعل الثقافي قادر على تغيير المجتمع ودعما من منظمات حقوقية تؤكّد حق الإنسان -في كل زمان ومكان- في الحصول على المعاملة الإنسانية التي يعدّ الترفيه والتثقيف جزءا منها.

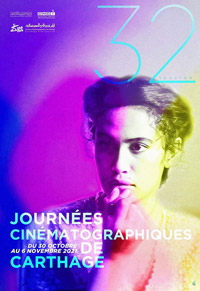

وبالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي دارت فعالياتها في الثلاثين من أكتوبر الماضي حتى السادس من نوفمبر الجاري، نُظمت هذا العام الدورة السابعة لأيام قرطاج السينمائية داخل السجون، والتي تقدّم كل عام عروضا سينمائية داخل عدد من سجون تونس الموزّعة على محافظات البلاد، تليها جلسات نقاش بمشاركة السجناء ووسائل الإعلام وممثلين عن كل من المهرجان ووزارة العدل والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.

وقد بلغ عدد النزلاء الذين شاهدوا الأفلام في هذه الدورة من التظاهرة السينمائية أربعة عشر ألف سجين في مختلف السجون التونسية، أي ما يتجاوز نصف النزلاء على المستوى الوطني. وقدّم نزلاء سجن في محافظة المهدية فيلما روائيا قصيرا كنتاج لورشات التكوين التي شاركوا فيها.

رؤية مجرّدة

في سجن برج الرومي -أحد أشهر سجون تونس، والذي تشهد حيطانه على جرائم وفظاعات لا يستطيع العقل البشري إدراكها أو تقبلها- شاهد جمهور من السجناء، مختار بدقة وعناية، فيلم “ريش” للمخرج المصري عمر الزهيري، الذي أثار وما زال يثير جدلا واسعا في مصر، لكن المشاهدين تلقفوه وناقشوه دون خلفيات مسبقة ولا انفعالات أو جدل، فالعالم هنا متجرّد من فلسفة “الأحرار” خارج السجن الذين يقومون بإسقاطات مكثّفة لحيواتهم وأيديولوجياتهم على الأعمال الفنية.

والعالم داخل السجن ليس كالعالم خارجه، وهي حقيقة لا نقاش فيها، يكفي أن المرء ليس حرا بين أسوار الزنازين ولا يملك لنفسه إلاّ الأمل الذي يمارسه بحرية مطلقة ليحلم بمستقبل أفضل. لكن كيف يمكنه أن يغيّر مستقبله الذي يبدو معتما وضبابيا ومجهولا؟

هذا السؤال الصعب الذي قد يطرحه أي سجين على نفسه هو ما جعل نزلاء سجن برج الرومي يعتبرون فيلم “ريش” المصري مساحة من الحلم والأمل ورسالة عن تحرّر المرأة.

و”ريش” هو أول فيلم روائي طويل للمخرج عمر الزهيري الذي يبدو أنه ينهل من مدرسة الواقعية السحرية، حيث صوّر الفيلم طوال ساعة واثنتين وخمسين دقيقة أقسى درجات الفقر بكثير من القبح والسوداوية، مع مساحات أمل رتيبة وزوايا تصوير متنوّعة خدمت سيناريو الفيلم، حتى أن العديد ممّن شاهدوه داخل مصر وخارجها اتهموه بتشويه صورة البلاد؛ لذلك حاولت السلطات المصرية -التي لم تدّع مطلقا أنها قضت على الفقر- أن تخفّف في بيان رسمي من حدة الجدل الذي أحدثه الفيلم. لكن ذلك لم يخفّف من غضب مصريين يقولون إن الأجدر بالسينما أن تسلّط الضوء على الجانب الإيجابي والمضيء في المجتمع.

ويقدّم “ريش” صورة عائلة تعيش في فقر مدقع، يقودها الأب وتبدو فيها الأم مغيّبة عن أي حضور يذكر، فلا يسمع لها صوت أو رأي، وفي لحظة تحوّل درامية كبرى ينقلب الزوج المتسلّط إلى دجاجة، في لعبة ساحر “ملبوس” (معتقد مصري يقول إن الشخص لديه قدرات خارقة بمساعدة الجن)، لتبدأ رحلة معاناة البطلة الأميّة للبحث عن الساحر واسترجاع زوجها، وإنقاذ أطفالها من الموت جوعا.

تفشل كل محاولات الزوجة لإعادة زوجها إلى هيئته الأولى، وتعرّي رحلتها للبحث عن حلول معضلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية لمجتمع مغيّب عن الزمان الجمعي، كما تكشف عن وضعية المرأة في المجتمع الذكوري. وتقرّر في آخر الفيلم -بعد عودة الرجل “مجذوبا”- أن تتخلّص منه ومن الدجاجة وتبدأ حياة مختلفة مع أبنائها.

عدد السجناء الذين شاهدوا أفلام مهرجان قرطاج هذا العام بلغ أربعة عشر ألف سجين في مختلف السجون التونسية

ودميانة نصار -التي لعبت دور البطولة وحازت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان قرطاج أيضا- هي ابنة بيئتها؛ امرأة من صعيد مصر، فلاحة، أميّة، وهي تمثل للمرة الأولى -مثلها مثل عدد من الممثلين- في الفيلم، في حين يعدّ “الكومبارس” درجة ثالثة في السينما المصرية.

واختار المخرج أشخاصا عاديين لبطولة فيلمه ليضفي عليه مسحة من الواقعية وتقتنص عدسة كاميراته لقطات طبيعية لأشخاص يجسّدون رواية سينمائية تحكي عن بعض ما يعانونه في حياتهم اليومية، وصوّر فيلمه بديكورات واقعية في مصانع الحديد والصلب في مدينة حلوان وفي مساكن عمال المصانع في التبين.

هذه الصورة التي فيها الكثير من الواقع العنيف، ورغم أن الزهيري لم ينسبها إلى أي زمان أو مكان، مكنته من الفوز بالعديد من الجوائز، منها التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي في أيام قرطاج السينمائية وأفضل فيلم في مهرجان بينجاو السينمائي الدولي في الصين وجائزة من مهرجان كان في فرنسا، وجائزة من مهرجان الجونة.

الفيلم بعيون السجناء

رأى سجين اسمه كمال أن فيلم “ريش” يكشف بعضا من “حقيقتنا كمجتمعات عربية، لا تزال المرأة فيها غير قادرة على العيش بحرية دون رجل، فتصبح بغياب زوجها أو أبيها أو ابنها مطمعا للجميع، فحتى دخولها (في الفيلم) إلى أي مكان استوجب اصطحابها لابنها القاصر”.

ويضيف بحسرة “هي حقيقة مرة لكن لا بد أن أقولها، المرأة في الدول العربية وفي كل بلاد تستغل.. دولة مثل مصر بتاريخها العظيم لم تتجاوز بعد مثل هذه المشكلة”.

ويُتابع كمال “الفيلم في نظري من أحسن الأفلام العربية، وهو يعيدنا حتى إلى حالنا في تونس ويذكّرنا بالفوارق الاجتماعية والثقافية بيننا”.

أما سليم، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة إثر ارتكابه جريمة قتل في أولى سنوات دراسته الجامعية (اختصاص هندسة)، فهو أحد السجناء القلائل الذين جعلوا النزلاء يحبون السينما والفن ويشاركون في الورشات الفنية المختلفة.

سجن برج الرومي يشمل ورشات إنتاج مسرحي وسينمائي وموسيقي وأدبي وأخرى للخط العربي وغيرها من الفنون

هذا السجين كانت رؤيته للفيلم مختلفة؛ فقد رأى أن الدجاجة “المسحورة” في “ريش” هي طائر “محتفى به في مخيلتنا الشعبية”، مسترجعا أمثلة شعبية تبعث الأمل في النفوس وتقوّي الهمم والعزائم مثل “حمل الجماعة ريش” و”تعيش وتربي الريش” (تكبر وتصبح قويا)، وهذا ما أصبح عليه حال المرأة حين أجبرت على دخول معترك الحياة والعمل.

لكنه رأى أيضا أن الإيحاءات التي صوّرها المخرج عمر الزهيري تُحيل إلى عقدة أوديب وترمز إلى أن كل ما في أحداث الفيلم لا يتجاوز لحظة الحلم، فآليات الحلم هي التي تحرّك الفيلم وتدفع الجميع إلى تقاسم الفكر الإنساني. وهي لحظة جسّدها المخرج بصورة جذابة، فقد فعل ما فعله الشاعر والناقد شارل بودلار في فرنسا حيث استخرج صورة شعرية من مشهد إنساني مروّع، كما يوصّف سليم الفيلم.

سجين آخر، لم يفصح عن اسمه، رأى أن الفيلم يكشف قوة المرأة في تحدّي الظروف من أجل العائلة، وهو نموذج مأساة صغرى تعيشها المرأة كل يوم من بين مآس كبرى في المجتمع.

وتمتلك تونس ثماني وعشرين مؤسسة سجنية إضافة إلى ستة مراكز إصلاح مخصّصة للسجناء القصّر (دون سن الثمانية عشرة)، وتضمّ نحو أربعة وعشرين ألف سجين. وهو ما يجعل هذه المؤسسات مكتظة كثيرا.

ويشير تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة في تونس إلى أن بعض السجون التونسية تشهد نسب اكتظاظ تبلغ مئة وخمسين في المئة.

وتحذّر تقارير دولية ومحلية من العواقب الوخيمة للظاهرة على حياة النزلاء وعلى المنظومة السجنية ككل، من خلال انتشار الجريمة بين السجناء وتغلغل الفكر الديني المتشدّد بسبب التراخي في الفصل بين سجناء الحق العام والمدانين بالتطرّف وقضايا الإرهاب.

ورش فنية

برج الرومي يعدّ السجن التونسي الأشهر، وبناه الجيش الفرنسي في عام 1932 في مدينة بنزرت (شمال)، وكان أحد السجون التونسية المحبّبة لنظام الرئيس زين العابدين بن علي الدكتاتوري، حيث تشهد أسواره على عمليات التعذيب الممنهجة، وخرج منه عشرات السجناء جثثا هامدة.

وصدرت عن هذا السجن رواية لسجين تعرّض لأصناف من التعذيب داخله، وهو شاهد على حكايات سجناء اغتيلوا داخل السجن وآخرين وقعت ملاحقتهم حتى بعد مغادرته، والرواية بعنوان “برج الرومي.. أبواب الموت” للشاعر والسجين السياسي السابق سمير ساسي.

صار هذا السجن اليوم أحد أكثر السجون التونسية إسهاما ومشاركة في الحركة الثقافية الموجهة للمساجين، رغم تكرّر حوادث القتل والعنف داخله بين السجناء.

وتعمل إدارة سجن برج الرومي على إتمام مشروع السجن النموذجي، على أنقاض العنابر التي احترقت خلال ثورة 14 يناير 2011، بدعم مشاركة السجناء في ورشات إنتاج مسرحي وسينمائي وأدبي، بالإضافة إلى ورشات في الموسيقى والنسيج والنجارة والخط العربي، وغير ذلك.

وينشط اليوم ما يقارب 15 في المئة من نزلاء برج الرومي في ورشات ونواد ثقافية، كما شاركوا في مهرجانات ثقافية كبرى.

ووفق المختصّ النفسي الخاص بالسجن فإن التجربة المستمرة منذ سنوات أكّدت تحسّن سلوك المتكوّنين في هذه النوادي وتحسن صحتهم النفسية، وأغلب من غادروا السجن لم يعودوا إليه خلافا لغيرهم من النزلاء ممّن لم يتلقوا تأطيرا ثقافيا وفكريا.

وحين زرت السجن للمرّة الأولى أدركت كم أن الحرية لا تباع أو تشترى بأي ثمن، فحتى مشاركتنا النزلاء مشاهدة فيلم “ريش” كانت ضربا من الحرية المقيّدة إلى أقصى حدّ، فبعد أن دخلنا القاعة طلب منا رجال أمن السجن مغادرتها حتى يتسنى لهم إدخال النزلاء الذين مرّوا بجانبنا في صفّ منتظم، يسترقون النظرات لضيوف قد يكونون في الحقيقة غير مرحّب بهم.

انقسمت القاعة إلى نصفين، يسارا يجلس السجناء على كراس عادية غلفت بقماش أحمر حريري، وعلى اليمين يجلس الصحافيون والضيوف جميعا على كراس فخمة، وأمامهم قوارير المياه المعدنية، ويرمقنا السجناء من تحت كماماتهم الواقية من كوفيد – 19 بنظرات متفحّصة، وربما متحسّرة على هامش الحرية الذي نحظى به.

بدا لي “المشهد” مؤلما، رغم أنه قد يكون منطقيا بناء على التدابير الأمنية داخل السجون، فنحن في نهاية الأمر ضيوف على سجن وليس صالة سينما. لكنني كنت أحاول تأمّل وجوه السجناء الذين يبدوا أنهم اختيروا بدقة فائقة، من بين الأكثر التزاما و”خُلُقا” وتلقوا تعليمات يستحيل تجاوزها، ومن يتجرّأ على تجاوز الأوامر؟ فنحن غادرنا في آخر اليوم، لكنهم عادوا إلى حياة السجن الواقعية بما تخفيه من معاناة وقيود قد لا تتمكّن عدسة الكاميرا السينمائية من توثيقها يوما.