السيرة الذاتية شاهد تاريخي يفتح آفاقا للكشف عن المغيب والمنسي في الذاكرة الجماعية

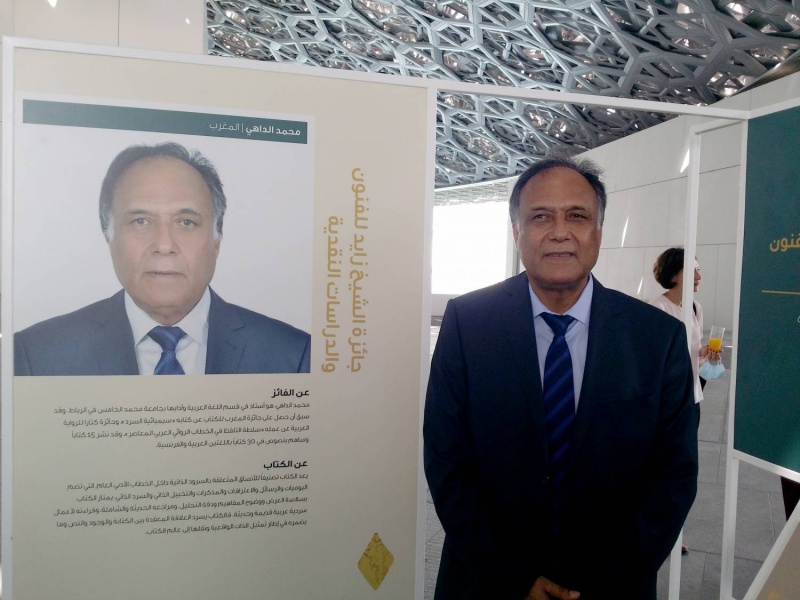

ينطلق الناقد والكاتب المغربي محمد الداهي في أطروحاته الأخيرة من البحث عن العلاقة المتشابكة بين ذات الكاتب ونصه، وبين السيرة الذاتية والتاريخ، باحثا في العلاقة الإشكالية بين ذات الكاتب والحقيقة، وبين نصه ووسائل أو أنواع التخييل. وهو ما ضمنه بشكل دقيق في كتابه "السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع".

يشكل كتاب الناقد والأكاديمي المغربي محمد الداهي “السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع” امتدادا لكتبه السابقة وخاصة “شعرية السيرة الذهنية” و”صورة الأنا والآخر في السرد”، و”الحقيقة الملتبسة قراءة في أشكال الكتابة عن الذات” و”سلطة التلفظ في الخطاب الروائي العربي”، وذلك في إطار مشروع نقدي كبير يسعى إلى استجلاء الجوانب التلفظية ذات الصلة بالمتكلم وآثاره “سلطة التلفظ”، وإلى تبيُّن مواقعه وقرنائه وتوائم روحه المحتملة في الخطاب، وإلى توسيع "شعرية الذاكرة" للعناية أكثر بالأجناس التذكارية والمحكيات الذاتية، وفهم العلاقة المعقدة بين الكتابة والوجود، وبين خطاب الحقيقة وخطاب الجمال.

في هذا الكتاب، الذي فاز أخيرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية في دورتها الـ 16 للعام 2022، يقدّم الداهي صورة واضحة لأهم ملامح تطور السيرة الذاتية في الأدبين المغربي والعربي من الناحية الفنية، وأيضًا من حيث علاقتها بالعالم.

ومن بين النّصوص التي يهتم بها المؤلف كتاب “التعريف” لابن خلدون، والأعمال السردية التي عبّرت عن الصدمة الجماعية التي عاشها المغاربة خلال المرحلة التي تُعرفُ بسنوات الجمر والرصاص مثل “أوراق” لعبدالله العروي و"الضريح" لعبدالغني أبوالعزم و"ثمن الحرية" لعبدالهادي الشرايبي، بالإضافة إلى نصوص أخرى مثل "ثورة المريدين" لسعيد بنسعيد العلوي، و”أنشودة الصحراء الدامية” لماء العينين ماء العينين، و”في الطفولة” لعبدالمجيد بنجلون، و”البئر الأولى” لجبرا إبراهيم جبرا، و”دليل العنفوان” و”دليل المدى” و”من قال أنا” لعبدالقادر الشاوي، و”الرّحلة الأصعب” لفدوي طوقان، و”ممر الصفصاف” و”رجال ظهر المهراز” لأحمد المديني “الهوية السردية” الخاصّة بهم.

شاهد على التاريخ

الكتاب الذي فاز أخيرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب للعام 2022 يقدّم الداهي صورة واضحة لأهم ملامح تطور السيرة الذاتية في الأدبين المغربي والعربي من الناحية الفنية

الكتاب الذي فاز أخيرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب للعام 2022 يقدّم الداهي صورة واضحة لأهم ملامح تطور السيرة الذاتية في الأدبين المغربي والعربي من الناحية الفنيةيقول الداهي “استأثرت باهتمامي ـ في تحليل متن رحب من المحكيات الذاتية ـ جملة من القضايا المتشابكة ومن ضمنها قضية الزمن، وقضية الحقيقة، وقضية الواقع، وقضية صورة الكاتب. وارتأيت ـ رغم تشابكها واندماغها ـ أن أضع أولويات وتراتبيات مهتما في المقام الأول بالموقع الذي يشغله قرين المؤلف وقرناؤه في السرد.

وهكذا يتضح أن الكتاب يخوض عموديا في مواقع القرين ويتناول أفقيا مشكل التحقق الذي يحفزنا على إبراز طبيعة العلاقات المعقدة بين الكتابة والوجود، وبين نظامي الأشياء والكلمات، وما يقال وكيف يقال، وما يعبر عنه وما يضمر، وجعلنا أيضا نولي اهتماما لتمثيل الحقيقة بطرق وصيغ متعددة، ونراعي ‘القدرات والأخطار الفعلية حقا للخطاب‘ بصفته سلطة تدعي قول الحقيقة أو تزعم خدمة إرادتها، وتحرم سلطا محتملة من أن يكون لها خطابها الخاص ‘ضحايا خطاب السلطة‘”.

وتناول الداهي في أقسام كتابه الثلاثة وما اندرج تحتها من فصول حقيقة من الحقائق المفترضة “التاريخية، الداخلية، المصطنعة” بالنظر إلى قربها من ملفوظات التخييل أو بعدها عنها، ومدى ملازمتها لخطاب المؤلف أو قرينه بعد إلغاء ذاته وذلك من خلال وضعها بتصرف الدال باعتباره سلطة تلفظية.

يوضح أن الحقيقة الأولى “التاريخية” تحضر بنسب متفاوتة في كل الأعمال الإبداعية، لكنها تحضر أكثر في المحكيات الذاتية التي تتماس مع السرد التاريخي، مستفيدة من طريقته في تشكيل الأحداث وتحبيكها إذ “يقترب المؤشر منه في المذكرات، وينزاح عنه شيئا ما في السيرة الذاتية التي يعتني فيها أصحابها بالمحكيات التاريخية”.

وما يجمع بين المؤرخ وكاتب السيرة الذاتية أنهما يحرصان ـ رغم وعيهما بالمزالق التي ترافق رحلة الأثر عبر الزمن ـ على سرد وقائع يمكن التحقق منها وتصديقها، ويسردان وقائع سبق أن وقعت فعلا، ويعيدان بناءها باللغة مما يجعل السرد يحل باستمرار محل النسخة المباشرة للأحداث التي يتم سردها. وفي هذا الصدد لم يراهن أمبرتو إيكو على أسطورة نسخ الواقع كما هو، بل تبنى عوضها التناظر الذي لا يقيم مشابهة بين عناصر بسيطة وإنما بين العلاقات الممكنة.

ويقول الداهي إنه لم يكن هدفه كيف تضاهي المحكيات الذاتية التاريخ أو تنافسه في تمثيل الحقيقة التاريخية، بل كان الهدف بيان ما تتوفر عليه من معطيات قد يستفيد منها المؤرخ في إضاءة حدث ما أو إماطة اللثام عن خباياه وأسراره. وهو ما يقتضي توسيع شعرية الذاكرة لمعاودة النظر في كثير من الأحداث السابقة بعد أن أعطت الكلمة لمن عاشوها أو شاركوا فيها للإدلاء بشهاداتهم. وهو ما خول ـ بعد سقوط جدار برلين اعتبارا من عام 1989 ـ الدخول في عصر جديد قوامه صحوة الذاكرة.

وبقدر ما كان العالم ينزع نحو العولمة، تصاعدت المطالب الهوياتية، وبدأت أصوات تلح على مراجعة التاريخ الذي كتبته أطر الحزب الشيوعي على هواها، وتحرص على استرجاع ما وقع في مظانه وتنقيته من شوائب الشطط في استعمال الذاكرة. وهو ما انعكس على بعض الدول العربية التي ارتأت أن تطوي صفحة الماضي الأليم، وتعطي لمعتقلي الرأي الفرصة للتعبير ـ في جلسات عمومية ـ عن معاناتهم في المعتقلات، وسرد تجاربهم الشخصية القاسية سعيا إلى جبر أضرارهم وتضميد جراحهم الجسدية والرمزية.

الكتاب يفكك طبيعة العلاقات المعقدة بين الكتابة والوجود، وبين نظامي الأشياء والكلمات وما يضمر وما يقال وكيف يقال

ويؤكد أنه في هذا الصدد يتحول كاتب السيرة الذاتية إلى شاهد على مرحلة تاريخية، كابن خلدون وعبدالغني أبوالعزم وعبدالله العروي وفدوى طوقان، أو مشارك في أحداث بعينها، كعبدالهادي الشرايبي وماء العينين ماء العينين، أو مساهم في إقامة الصلح بين الأطراف المتنازعة (ابن خلدون وفدوى طوقان) وهو ما يضفي الصبغة البطولية على شخصه “قرينه المحتمل”، ويضفي الشرعية على شهادته، ويحمل المتلقي على تصديقها. إن الاعتماد على الأجناس التذكارية “المذكرات، اليوميات، والسيرة الذاتية، ومحكي الحياة..” يحرر الحقيقة من السلطة “الاختلاق” التي يستخدمها أشخاص باسم الدين أو السياسة لخدمة مآربهم الشخصية، وإجبار الآخرين على اتباع أهوائهم والانقياد لهم.

ويرى الداهي أنه علاوة على مشاركة الكتاب في أحداث بعينها أو مواكبتهم لها، فهم يتمتعون بأوضاع اعتبارية خاصة المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون وعبدالله العروي، والقاضي ابن خلدون وماء العينين، وكان عبدالهادي الشرايبي من رواد حزب الشورى والاستقلال وقادته، وهو ما أهلهم إلى معاينة أحداث عن قرب، والاسهام في صنعها، وما منح لشهاداتهم قيمة بالنظر إلى موقعهم ونفوذهم.

وهكذا يمكن أن تعتمد لفهم الأحداث التاريخية التي وقعت في حي “سيدي بلعباس” بمراكش إبان المرحلة الاستعمارية، وبيان الدور البطولي الذي قام به أشخاص معينون دفاعا عن حوزة الوطن. وفي السياق ذاته يمكن أن نعيد قراءة التاريخ في ضوء ما كتبه إدري في “أوراق” عن مشاركة المغاربة في المهزلة بعد نفي الملك الشرعي محمد بن يوسف.

التخييل والسيرة

يلفت الداهي إلى أن السيرة الذاتية تفتح آفاقا للكشف عن المغيب والمنسي في الذاكرة الجماعية، مثل نفي المستعمر مناضلي حزب الشورى والاستقلال وفي مقدمتهم محمد بن الحسن الوزاني، وطريقة تعذيبهم والتنكيل بهم، وتقديم الحزب، بعد تغيير اسمه إلى الحركة القومية الاستقلالية، وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في يوم 13 يناير 1944، وتعثر المفاوضات بسبب تمادي فرنسا في سياستها الاستعمارية.

ويذكر ابن خلدون علاقته بالسلاطين في مختلف الأقطار، ويورد أحداثا طريفة وقعت في حياتهم، ويتوسط لهم للحصول على جياد أصيلة، ويبين دوره في إقامة الصلح بين الأطراف المتنازعة. وفي المنحى نفسه، تكشف فدوى طوقان عن علاقتها بالشخصيات السامية ومن ضمنهم موشي ديان الذي كلفها بعرض مبادرة السلام على جمال عبدالناصر وياسر عرفات.

وفي الحقيقة الداخلية تطرق الداهي إلى عينة من السير الذاتية التي تتماس مع السرد التاريخي وتتحالف معه في تقديم “رؤية أعمق إلى التجربة الإنسانية عن الزمنية”. يقول “بانحسار المعطيات التاريخية عن السيرة الذاتية إلى وضعها الطبيعي الذي تشغله بين ملفوظات الواقع وملفوظات التخييل، وتظل ـ بحكم صبغتها المرجعية ـ منشغلة بالصيرورة الزمنية للمؤلف أو قرينه ‘التاريخ الشخصي‘ التي تؤطرها وتثبتها البنى الزمنية المشتركة على أعراضه الخارجية”.

ويرى أن ما يسترعي الانتباه في مفردات المتن أن المؤلف يعتمد في تمثيل “حقيقته الداخلية” إما على التلفظ المزدوج وإما على الثنائية الصوتية وإما على الأصوات المتعددة. ويرى أن جبرا إبراهيم جبرا وعبدالمجيد بنجلون وعبدالغني أبوالعزم ينتمون إلى الفئة الأولى لمراهنة كل واحد منهم على استرجاع صوت قرينه “الطفل الذي كانه” ببراءته ومؤشراته التلفظية، لكنه مجبر ـ بحكم المسافة الزمنية التي تفصله عنه ـ على تصنع صوته وتقمص دوره، وتعليل ما عاشه بمنطق اللحظة الراهنة.

ويندرج عبدالله العروي ضمن الفئة الثانية وبمقتضاها يتصادى صوت المؤلف مع صوت الآخر ويتحالف معه كما لو كانا يشكلان كينونة واحدة رغم تباينهما واختلافهما. وهكذا تمثل “الثنائية السردية” ثمرة عمل مشترك يتعاون المؤلف وقرينه المحتمل على إنجازه وأدائه.

◙ الباحث يعتمد على الأجناس التذكارية مثل المذكرات، اليوميات، والسيرة الذاتية، ومحكي الحياة ليحرر الحقيقة من السلطة

وفيما يتعلق بالحقيقة المصطنعة يشير الداهي إلى أن المنطقة البينية أو الطبقية تمثل الحد الذي يقع فيه الاصطدام بين التخييل والواقع، ويبلغان درجة من التعقيد تصعب مأمورية التمييز بينهما. أي يختلطان وفق “مقاربة الاختلاط” أو يتهجنان فيما بينهما “مقاربة التهجين” أو يفرزان حالة طائشة وفوضوية “المقاربة المتقلبة” أو يتصنع طرف طرفا آخر دون أن يفضي الأمر إلى جنس ثالث “مقاربة الرفض”. وإلى حد الآن لم تفض الزوبعة النقدية ـ التي أثيرت حول التخييل الذاتي ـ إلى حصول إجماع حول طبيعته وكينونته.

فما فتئ ينظر إليه بصفته جنسا مخنثا أو سيرة ذاتية أخطأت خلقتها أو إرهاصا بعهد جديد للسيرة الذاتية. ويجمع أغلب من تناول خلقته بأنها تكونت أصلا للخروج عن التصنيفات النمطية والنأي بنفسها عن صرامة الأجناس ونقائها في توافق مع الإبدال الما بعد حداثي.

ويتدفق التخييل على عواهنه، تنشأ منطقة عازلة ومستقلة بذاتها. وأيا كان هذا الطرح مغريا لم يعزز بالأدلة المناسبة لفهم طبيعة هذه المنطقة وخصوصياتها ورفع تهمتي “التخنث” و”الترميق” الجراحي عنها، وإثبات مدى جدارة أن نسير على هداه تطلعا إلى إبراز السمات التي تميز التخييل الذاتي عن الأجناس عن الأجناس المتاخمة له.

ويلاحظ الداهي ميل أغلب النقاد إلى اعتبار التخييل امتدادا للسيرة الذاتية إن لم نقل سيرة ذاتية ما بعد حداثية. ويتساءل: هل يعني ذلك إزاحة السيرة الذاتية وإحلال التخييل الذاتي محلها؟ ويقول إن المسألة أعمق من ذلك بدعوى الانتقال من إبدال الحداثة “التمثيل، والمشابهة والمطابقة، الوعي بالذات” إلى إبدال ما بعد الحداثة “التصنع، والاصطناع، وتبادل الأدوار والأقنعة، وتعدد الذاتيات والأصوات وتملك ذاتية الآخر”.

ومع ذلك ما زال من يصر على الامتثال لضواب السيرة الذاتية والدفاع عن جدواها "الأيديولوجية السيرذاتية". وبالمقابل يضطر طرف إلى تغيير قواعد اللعب وطرقه “التقليدية السردية والقواعد التداولية”.

و”أي تعديل ولو متناهي الصغر في قاعدة واحدة واحدة يغير طبيعة اللعبة وأن أي نقلة (تحريك قطع الشطرنج) أو ملفوظ لا يتفق مع القواعد لا ينتمي إلى اللعبة التي يعرفونها”. ويخلص الداهي إلى أنه يمكن لعمل واحد أن تتوافر فيه الحقائق الثلاث “التاريخية والداخلية والمصطنعة” على درجات من التفاوت.