السوداني عاطف الحاج سعيد: المتابعة النقدية ضعيفة بسبب كثرة الروايات المنشورة

نتجت عن التنوع الثقافي في السودان وامتزاج الثقافتين العربية والأفريقية ثقافة ثالثة غاية في الثراء، وقد استفاد منها العديد من الروائيين السودانيين الذين نجحوا في كتابة عوالم خاصة مختلفة ولاقت نجاحا عربيا وعالميا. “العرب” التقت الروائي والأكاديمي السوداني عاطف الحاج سعيد، لإلقاء الضوء على عوالم الرواية السودانية ورؤاه وأفكاره والقضايا المحورية التي انشغلت بها أعماله.

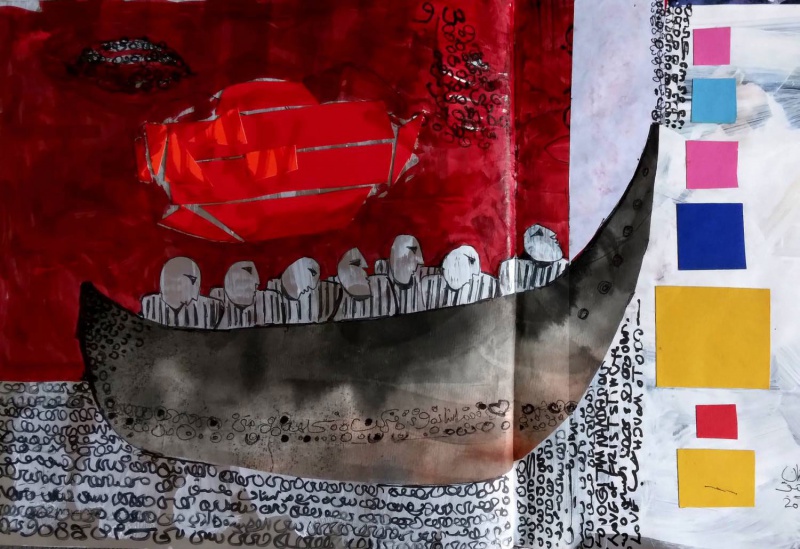

تنشغل روايات الروائي والأكاديمي السوداني عاطف الحاج سعيد بمعالجة العديد من الإشكاليات والقضايا التي تمس المجتمعات العربية اليوم، وفي مقدمتها قضايا المهمش والمسكوت عنه، الفقر والهجرة غير الشرعية واللجوء وأوضاع المهاجرين في البلاد التي هاجروا إليها، واضطراب الهوية الوطنية والدينية والجنسية وصراع الثقافات وغيرها.

وعلى الرغم من صعوبة معالجة تلك الإشكاليات والقضايا يكتب الحاج سعيد برؤية فنية وجمالية وأسلوبية عميقة الدلالات، بعيدا عن صخب الافتعال أو المباشرة.

قضايا الكتابة

عاطف الحاج سعيد: دافعي هو إنتاج نصوص ممتعة فنيّا ومحفّزة فكريّا

حول بداياته الأولى ككاتب والمحيط الثقافي والمعرفي والاجتماعي الذي شكل هذه البدايات، يقول عاطف الحاج سعيد “أظن أن الرغبة في الكتابة تنشأ، في أغلب الحالات، عن تراكم القراءات الجيدة في مجالات متنوعة، فهذه القراءات تساعد القارئ على تشكيل رؤية للعالم خاصة به، وعندما يحس هذا القارئ برغبة في مشاركة هذه الرؤية مع آخرين وبسطها لتتلاقى وتتقاطع مع رؤى أخرى من أجل رؤية أشمل لعالم أفضل جدير بالعيش ضمنه فإنه يكتب”.

ويضيف “بداياتي الأولى مع الكتابة كانت في التلقي والتفاعل مع نصوص أدبية وفلسفية متنوعة ومنذ عمر مبكر. حدث هذا التلقي وسط أسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى المدينية وتسكن في مدينة المناقل، وهي مدينة صغيرة تقع في وسط السودان. بدأ والدي حياته العملية وراقا يبيع الكتب، وحتى بعد أن انتقل إلى مجالات مهنية أخرى فقد ظل أثر مهنته الأولى باقيا في داره. كان والدي أيضا يساريا ينتمي إلى حزب ظل لسنوات طويلة يدفع قضية الاستنارة إلى الأمام بعزم لا يلين. عندما أفكر الآن في ظروف نشأتي الأولى أفهم جيدا أن محيطي المعرفي والثقافي والاجتماعي المباشر كان داعما على نحو مذهل”.

يجمع الحاج سعيد بين كتابة الرواية والترجمة وتدريس اللغويات التطبيقية بالجامعة، ويرى أن ممارسته الترجمة تأتي ضمن إطار وظيفته المهنية، قائلا “أترجم أيضا بعض المواد الأدبية التي أرى أنها مهمة وتضيف إلى المحتوى العربي مادة مفيدة وأصلية، كما أكتب الرواية بالكثير من المتعة والمحبة، لكني حاليا متوقف عن التدريس الجامعي. بالطبع تأثرت كتابتي للرواية إيجابا بدراستي للغويات ومن ضمنها الترجمة، فهذه الأخيرة لا تصنف بوصفها تخصصا مستقلا عن اللغويات، فهي تقع ضمن إطار علوم اللغة التطبيقية مثل ‘تعليمية اللغات الأجنبية’ أو ‘المعالجة الرقمية للغات'”.

ويتابع “منحني تخصصي الجامعي في اللغويات فرصة عظيمة لفهم الميكانيزمات التي تعمل بها اللغة بوصفها ظاهرة بشرية شديدة التعقيد، لا أتحدث هنا عن النحو التقليدي والبلاغة، بل عن ‘نحو النص’ أو دراسات ‘علم لغة النص’ التي تتجاوز إطار الجملة إلى إطار النص بوصفه وحدة لغوية أكبر. مثلا تأملت لوقت طويل مسألة ‘الإحالة’ داخل النص وطرق عملها ثم وظفت هذا الأمر في كتابتي الأدبية بهدف إنتاج نصوص متماسكة وغير مترهلة عبر استخدام تنويعات من الإحالات تتناسب مع إيقاع كل منها ونبرته”.

ويقول الحاج سعيد “ركزت في رواياتي على تناول جميع الثيمات التي أشرت إليها بدافع تقديم مقاربات سردية فنية جمالية تحمل رؤيتي الشخصية. اشتغلت على ثيمة الهجرة في جميع رواياتي التي صدرت لأنني عملت لبعض الوقت مع مؤسسة مرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء في فرنسا فأتاحت لي فرصة لرؤية المشهد كاملا، وكذلك لأنني مهاجر حاليا وأتمثل تماما عناء الهجرة وقسوة المهجر حتى لو كان في بلد مجاور لبلدي الأصل. ينبغي أن أؤكد أن دافعي على الدوام يتمثل في إنتاج نصوص ممتعة فنيا وجماليا في المقام الأول، ومحفزة على التفكير والتأمل في المسائل التي تعالجها سرديا”.

ويستشهد بروايته “ربيع وشتاء” التي أراد من خلالها أن يقول للقراء عبر السرد وتقنياته، لاسيما القراء الذين يخططون للهجرة إلى أوروبا، إن من حقهم الهجرة لكن قبل أن يقدموا على هذه الخطوة عليهم أن يزيحوا جانبا التصورات المثالية عنها، وأن عليهم أن يفهموا أن أوروبا لا تقدم حلولا جاهزة وأنهم سيعانون معاناة مرة وربما تستمر هذه المعاناة إلى نهاية العمر.

ويوضح “عالجت رواية ‘شمسان على النيل’ قضية المثلية الجنسية ضمن إطار ثيمة ‘أن تكون مختلفا’، وهي الثيمة الكبرى التي اشتغلت عليها الرواية على امتداد صفحاتها عبر شخصيات شمس الدين/شمس الذي يعاني من اضطراب في هويته الجنسية يتسبب في جعله غريبا ومضطهدا في مجتمعه، والجدة مريم التي تعاني من التمثل الزائف للذات والذي يجعلها غريبة ومنبوذة في محيطها الاجتماعي، وشخصية بيتر كلارك الذي يرفض مثليته الجنسية ويعاني مما تسبب له من شقاء وعزلة، وطلعت نبيل جرجس الذي تعذبه خياراته وانتماؤه إلى طائفة صغيرة في بلده، وهكذا. أردت أن أقول إنه لا يمكن حصر رواية ‘شمسان على النيل’ في ثيمتيْ المثلية الجنسية والتحول الجنسي فقط”.

ويتابع “بالطبع لا يحظى موضوع المثلية الجنسية بالترحيب في النقاشات العامة وذلك ناتج عن الرفض المجتمعي الكبير، في منطقة الشرق الأوسط، لمجتمعات الميم. في كتابتي الروائية أحاول دائما ألا أقدم رأيا مباشرا حول المسألة موضوع المعالجة/ النقاش، لكن أسعى لأن أملّك القارئ، عبر السرد وجمالياته، كل العناصر التي تجعله يرى المسألة من جميع جوانبها. اتصل بي الكثير من الناس وأكدوا لي أنهم أصبحوا يفهمون مسألة ‘اضطراب الهوية الجنسية والعبور الجنسي’ على نحو أفضل بعد قراءتهم لنص الرواية. واتصل بي كاتب صديق وقال لي: أنا لا أتعاطف مع المتحولين جنسيا لكن بعد أن قرأت الرواية بدأت أفهم دوافعهم”.

ويواصل الحاج سعيد قوله “بالطبع ثمة رقيب يقبع في داخلي يحاول أن يضع حدودا لحريتي في الكتابة، وهو يمثل تراكما لمفاهيم وقيم وعادات وتقاليد يكتسبها الإنسان خلال نشأته في المجتمع، لكني أتعامل مع هذه الرقيب بطريقة أرى أنها فاعلة إذ أهمس له بينما أعمل على النص ‘اسمعني، سأكتب هذا النص كاملا بكل حرية وعندما أنتهي منه سأخلصه من كل ما يزعجك’، فيتنحى جانبا ليترك لي الطريق ممهدا كما ينبغي، ولكن عندما يكتمل النص أنكث عن هذا الاتفاق لأن مقاومة الرقيب تصبح عندها أسهل. قناعتي راسخة بأن الكتابة يجب ألا تدجن، ينبغي أن تحلق بجناحين من الحرية”.

الرواية والهوية

يعد عاطف الحاج سعيد أحد المؤسسين الفاعلين لمنصة “منتدى الرواية” -المنصة الرقمية لمناقشة الروايات السودانية- ويرى أن هذا المنتدى الافتراضي نشأ لتدارك الضرر الذي أصاب النشاط الثقافي بسبب جائحة كورونا.

أطلق المنتدى أولى ندواته الافتراضية في شهر مايو 2020 على تطبيقات واتساب وزووم وفيسبوك، وتمكن من أن يجذب عددا كبيرا من المتابعين من النقاد والقراء المهتمين بالأدب. وتقوم فلسفة منتدى الرواية السودانية على اختيار رواية واحدة كل أسبوعين (أصبحت الآن رواية كل شهر) ثم دعوة نقاد أكاديميين وصحافيين إلى تقديم قراءات حولها، وبعد ذلك فتح منصات المنتدى للقراء لمناقشة العمل المقدم في الندوة بكل حرية، وفتح حوار دون حدود بين القراء وكاتب الرواية.

ووفق الكاتب أصبح منتدى الرواية السودانية الآن من أهم المنصات الثقافية الافتراضية السودانية والعربية شديدة التأثير في نشر ثقافة القراءة والتعريف بالأعمال الروائية السودانية وبروايات أفريقيا جنوب الصحراء المكتوبة باللغة العربية (تشاد، إريتريا، جنوب السودان، موريتانيا، جيبوتي).

وحول رؤيته لأبرز الملامح التي تشكل الرواية السودانية في راهنها الآني، وأبرز ما تشتبك به مع الرواية العربية، يقول الحاج سعيد “طفت على سطح المحاورات الثقافية في السودان منذ الاستقلال في عام 1956 مسألة الهوية. تشكل السودان تاريخيا من هجرات عربية وأفريقية تمازجت مع المواطنين الأصليين. وقاد هذا الوضع إلى إشكال هوياتي، فبعض الناس يرون أن السودان عروبي الهوية ويرى آخرون أن السودان زنجي الهوية بينما اختار تيار ثالث أن يوفق بين الطرفين بالحديث عن الهوية السودانية التي هي مزيج من الهويتين لكنها هوية تعاني مخاضا عسيرا حتى الآن”.

وتحول هذا الجدال، وفق الكاتب، إلى ساحة الرواية، فكتب روائيون سودانيون روايات تتماهى مع هذا التيار أو ذاك. وتشتبك الرواية السودانية مع الرواية العربية في اشتغالها على ثيمات الحرب والنزوح والهجرة واللجوء والدكتاتورية والظلم الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية بسبب التطور التكنولوجي.

ويؤكد أن المتابعة النقدية ضعيفة بسبب كثافة عدد الروايات المنشورة في السنوات الأخيرة وقلة عدد النقاد. يجد النقاد أنفسهم وسط بحر من الروايات التي تصدر كل يوم فيصيبهم العجز والإحباط لاسيما أن معظم هذه الروايات تنشر ذاتيا (بتمويل من المؤلف)، أي أنها لم تمر عبر مصفاة لجان القراءة بدور النشر المحترفة، فتطبع بكل سوءاتها ونقائصها. يجب التفريق بين التنويه بالروايات الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية للصحف المختلفة وبين النقد، فالأعمال المنشورة تحظى بتنويه جيد ولكن يندر أن تحظى بقراءات نقدية محترفة.

ويختم قائلا “رغم الظروف السيئة التي يعيشها السودان حاليا بسبب تعثر ثورة ديسمبر ومناخ الإحباط المسيطر إلا أن الفاعلين في المشهد الثقافي السوداني يقاتلون بشراسة وببطولة نادرة من أجل ألا تتوقف عمليات التثاقف في جميع الفضاءات المخصصة لها من مراكز ثقافية ومقاه أدبية ومنتديات ومنصات رقمية. المشهد الثقافي السوداني يسهم بصورة كبيرة في تعزيز وتقوية المجتمع المدني الذي يمثل رأس الرمح في كل تغيير”.