الروائي الدنماركي ستي دال - أيه يلبس ثوب كيركجور منذ ولادته حتى وفاته

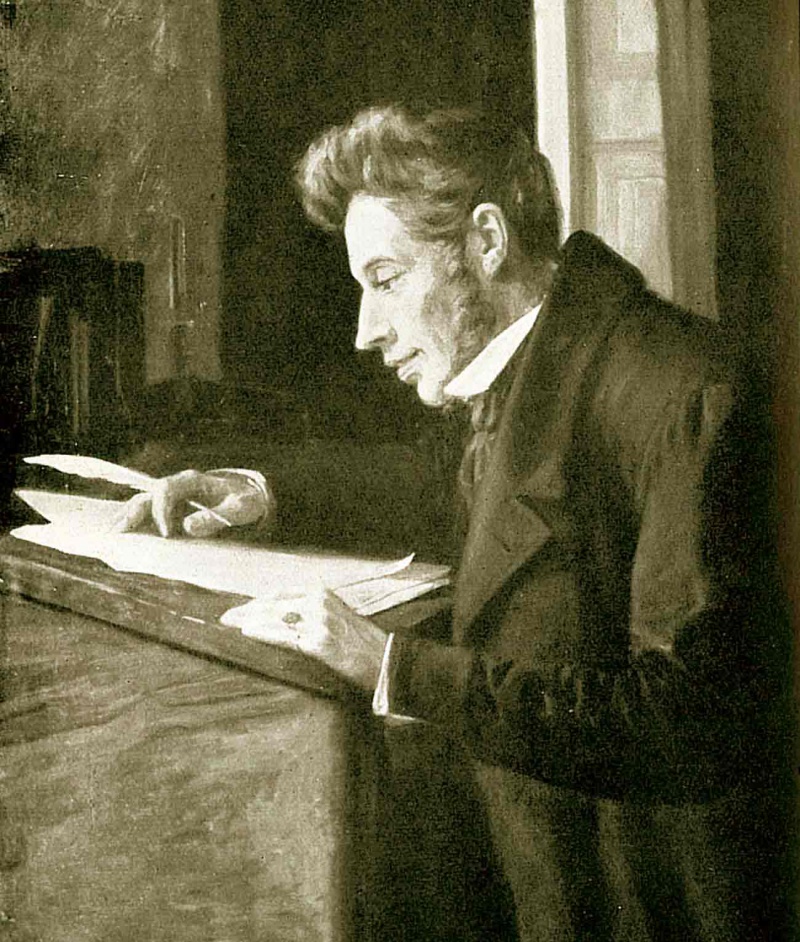

أغرت حياة الفيلسوف الدنماركي سورن كيركجور ابن بلده الروائي ستي دال - أيه لكتابتها من جديد بعد ما يقارب القرنين من الزمان، مستعيدا حياته وتفاصيلها وأفكاره وغيرها مما عاشه في حياته القصيرة مطلع القرن التاسع عشر.

تميز الفيلسوف الدنماركي سورن كيركجور بالمثابرة على الكتابة والنشر، ورغم حياته القصيرة التي لم تتجاوز الأربعة عقود فقط عندما فارق الحياة، إلا أنه ترك إرثا يحتوي على ما لا يقل عن أربعين كتابا، إلى جانب العديد من المقالات والمخطوطات والتعليقات التي نشرها في الصحف والمجلات.

ومن أهم كتبه نذكر: “إما/ أو” (1843)، “يوميات غاوي النساء” (1843)، “الخوف والرهاب” أو كما يمكن أن تجده بالعربية بعنوان “الخوف والارتعاد” أو “الخوف والارتعاش” أو “الخوف والارتجاف” (1843)، “التكرار” (1843)، “مفهوم القلق” (1844)، “مراحل على درب الحياة” (1845)، “المرض نحو الموت” (1845)، “المدرسة المسيحية” (1850)، “فحص ضمير العصر” (1851)، وغيرها الكثير.

رواية “عاشق وجودي” للكاتب الدنماركي ستي دال – أيه والتي ترجمها الشاعر سليم العبدلي تتناول حياة الفيلسوف الدنماركي سورن كيركجور بأكملها، منذ ولادته وحتى وفاته، وبما تضمنت حياة هذا المفكر من ثراء أدبي وفلسفي تركه وراءه، ذلك الإرث الذي شارك في توليف أفكار العصر في القرن العشرين.

يقول العبدلي إن الكثير من أفكار كيركجور يمكن أن نجدها في كتبه ومذكراته التي أصبحت في متناول الجميع بعد أن عرفه وقدمه لأول مرة الكاتب الدانماركي جيو برانداس بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن في هذه الرواية، وبعد أكثر من قرن على معرفتنا بأفكار كيركجور، استطاع الكاتب الروائي ستي دال – أيه أن يلبس ثوب كيركجور ويعيش في جسده خلال الأشهر الأخيرة من حياته ليستعيد حياته ويمارس تداعياته وهو طريح الفراش، منذ دخوله المستشفى وحتى موته فيها، مستلهما من مقولة كيركجور الشهيرة “الحياة تفهم في النظر إلى الوراء (الماضي) وتعاش في النظر إلى الأمام (المستقبل)”.

حياة فيلسوف

هكذا استطاع الروائي أن يعرج على تفاصيل حياته منذ طفولته وحتى لفظه النفس الأخير، لكي يفهم القارئ حياة هذا الفيلسوف من خلال تفاصيلها. ولذا يمكن القول إن هذه الرواية تختلف عن روايات السير الذاتية الأخرى، فهي تنتمي إلى روايات الخيال الموثق، أو روايات عن الشخصيات التاريخية كما يطلق عليها في بعض الأحيان. وكاتب هذه الرواية متخصص في كتابة روايات الخيال الموثقة، وقد مارس الدور نفسه في تقمص شخصية الكاتب الدانماركي الشهير هانس كريستيان أندرسن والعالمة الفيزيائية مدام كوري وغيرهما من الشخصيات التاريخية الأوروبية في روايات سابقة له، ليكشف للقارئ بشكل روائي عما دار في خلد هذه الشخصيات، وعن الواعز الذي يكمن وراء ما وصلت إليه في حياتها.

مع كيركجور، نجد الروائي يفكر بطريقته ويقدمها بشكل مقنع مستندا إلى جميع الوثائق المتوفرة في المكتبة الملكية الدانماركية، من بينها دفتر ملاحظاته ومذكراته ورسائله وأطروحاته وخطبه وغيرها، يعرضها للقارئ بطريقة تنم عن إطلاع واف لا نجده إلا في إطروحات الدراسات الأكاديمية، غير أن دال – أيه آثر أن يطرحها وكأنها رواية لسيرة ذاتية “أوتو فيكشن” يتحدث فيها البطل عن حياته وعن الصعوبات التي واجهته والظروف التي أدت إلى كتابته لهذا الكتاب أو ذاك.

وقد استخدم الروائي استحضار الماضي “الفلاش باك” ومزجه مع الحاضر في السرد، فمرة نرى بطل الرواية في المستشفى يتحدث إلى المراقبة الليلية أو إلى صديقه الذي كان يزوره الآن، ومرة يأخذنا معه في أحلامه إلى طفولته أو مرحلة معينة من شبابه أو إلى أشهر خطوبته وأحاديثه مع ريجينه أو مع نفسه عندما ينتابه القلق واليأس والأفكار السوداوية في هذه العلاقة. وهذا التناوب بين الحاضر والماضي وبين المتحدث والمتحَدث عنه، بين حديث الخيال والأحاديث الموثقة، هو حبكة الكاتب التي توفر قناعة كافية بأن ما حدث لكيركجور هو ما يطابق تصور الكاتب دال – أيه عنه في هذه الرواية أو ما يمكن أن يكون قد مر به.

ويكشف العبدلي رؤيته التي دفعت به إلى ترجمة الرواية التي صدرت عن دار خطوط وظلال الأردنية قائلا إن “معظم الدراسات تنتهي بأن أثر هذا المفكر أو ذاك يتحدد بكونه أثرا أخلاقيا أو جماليا. وهاتان الصفتان هما ما يميز أي حضارة ظهرت في التاريخ، لأنهما سمتان أساسيتان تحددان مدى الرقي الإنساني في أي مرحلة تاريخية. وقد كانت هاتان السمتان محط اهتمام الفيلسوف الدنماركي سورن كيركجور، وانشغل بهاتين النظرتين إلى الحد الذي نجدهما مجتمعتين أو منفردتين في جل كتاباته ورواياته الفلسفية”.

ويضيف “لقد تميز عن باقي فلاسفة عصره باهتمامه هذا، وذهب بعيدا إلى الحد الذي زعم فيه أنه لا يمكن أن ينظر لجميع أفعال الإنسان، وللحياة بصورة عامة، إلا من خلال هذين المنظارين، الأخلاقي والجمالي، ولا يمكن الحكم على أي فعل إلا من خلالهما، وإلا لكان ذلك الحكم ناقصا. لهذه الأسباب ولأهمية شخصية كيركجور وسيرة حياته غير المعروفة نسبيا رغم معرفة القارئ العربي بمؤلفاته، تأتي أهمية هذه الرواية التي أثارت رغبتي في ترجمتها إلى العربية بعد قراءتي لها قبل إصدارها عام 2013، احتفالا بمرور مئتي عاما على ولادة كيركجور”.

ويتابع “وددت أن ينال القارئ العربي المعرفة الدقيقة عن شخصية الكاتب وعن حياته بعد أن كان مثلي مطلعا فقط على كتاباته وفلسفته ونبذة تاريخية عنه. وإن لم يكن القارئ قد اطلع على كتابات كيركجور، فإني أتمنى أن أكون قد وفقت في هذه الترجمة لخلق حافزا كافيا عند القارئ للتعرف على أفكار كيركجور المثيرة والتي تشكل حجر أساس للمعرفة الحديثة، ليس على الواقع الأوروبي فحسب، وإنما لتأثيرها في الثقافات القريبة خلال القرن العشرين، بما في ذلك المنطقة العربية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية قد ترجمت إلى لغات أخرى، منها الإيطالية، حيث تصدرت المبيعات في إيطاليا للعام الذي صدرت فيه”.

يوضح العبدلي أن كيركجور ولد في كوبنهاجن عام 1813 لعائلة ميسورة الثراء، وكان أصغر الأبناء السبعة، ثلاث إناث وأربعة ذكور، غير أنه فقد خمسة من إخوته وأخواته قبل أن يتجاوز سن العشرين، بالإضافة إلى أمه، ولم يتبق له من العائلة حيا إلا شقيقه الأكبر وأبوه، الذي كانت تربط به علاقة اتسمت بالحب والنفور في آن واحد، وذلك لأن والده كان يعامله وكأنه شيخ بينما هو لا يزال طفلا، يتحدث معه عن خطاياه وخوفه من عقاب الرب دون أخذ سنه بالاعتبار.

ومن ضمن ما ترك أثره في حياته، حديث والده عن سبب موت أفراد عائلته، الذي كان يعزيه بإيمان شديد إلى غضب الرب عليه، عقابا على خطاياه التي ارتكبها في صغره وشبابه، فأنزل الرب لعنته به، وقرر موت أفراد عائلته أمامه. وكما يحدثنا الراوي في هذه الرواية، فقد ورث سورن خطيئة والده ولعنة الرب من أبيه، وباتت فكرة الموت تلازمه طيلة حياته. وبسبب إيمانه العميق بالمسيحية وتأريخها، ذهب إلى أبعد مما ذهب أبوه إليه، فظن أن الموت سيلحق به قبل أن يبلغ سن الرابعة والثلاثين من عمره، بالضبط كما حدث ليسوع المسيح الذي صُلب في هذا العمر، غير أن ذلك لم يتحقق له، ومات في عام 1855 وهو في الثانية والأربعين من عمره.

◙ مع كيركجور نجد الروائي يفكر بطريقته ويقدمها بشكل مقنع مستندا إلى جميع الوثائق المتوفرة من بينها دفتر ملاحظاته ومذكراته

ويتابع العبدلي "تربى كيركجور في كنف أسرة مسيحية ملتزمة، وكان أبوه غريب الأطوار وذا طبيعة حزينة أو ميلانكولونية، وصارما في تطبيق التعاليم الدينية على الصعيد اليومي، يفرض عليهم حضور الكنيسة والالتزام بالتعاليم الإنجيلية، وأدخله مع شقيقه الأكبر في كورس الكنيسة وفي مدرسة الفتيان المسيحية وهو في سن صغيرة. وعندما أنهى تعليمه الدراسي، التحق بكلية علوم اللاهوت نزولا عند رغبة أبيه وحصل على درجة الماجستير بتفوق، ولكنه لم يمارس مهنة القساوسة رغم أنه ألقى بالعديد من خطب أيام الآحاد في كنائس مختلفة في مدينة كوبنهاغن".

ويضيف “يمكن القول إنه كان مؤمنا مسيحيا، يضع الإيمان بالرب وبسيرة المسيح فوق كل اعتبار في الحياة، حتى الكنيسة لم يكن لها اعتبار عنده، وصب جام غضبه عليها، بل شن حربا إعلامية شعواء عليها وعلى قساوستها، واستهزأ بهم واستنكر لمبادئ وتعاليم وطقوس هذه المؤسسة الحكومية. وقد عارض أي شكل من الارتباط بين الكنيسة والدولة والقصر الملكي، وانتقد بشدة أن يتقاضى قس الكنيسة أو أسقفها مرتبا من الدولة ويكون مجرد موظف كما كان الحال آنذاك، ولا يزال قائما في الدانمارك. وبالطبع، لم تسكت الكنيسة على تهجماته، فتعرض بسبب أفكاره هذه إلى السخط، وتصدى له العديد من معاصريه، للتقليل من شأنه وكتاباته، إلا أنه استطاع أن يثبت نفسه كفيلسوف ومفكر نادر في عصره، لأنه كان متميزا ولم يقلد أحدا من الفلاسفة الذين سبقوه، بل وقف ضد أفكار الفيلسوف الألماني هيغل التي كانت سائدة آنذاك وضد أفكار كارل ماركس وإنجلز المعاصرة له”.

أفكار كيركجور

يرى العبدلي أن الأفكار التي جاء بها كيركجور كانت من ابتكاره الذاتي، وأهمها ما يتعلق بالنظرة إلى شؤون الحياة، إلى الوجود، والتي اشترط أن تكون نظرة مزدوجة تحمل البعد الجمالي والبعد الأخلاقي في آن واحد، وحيث يمكن الحكم على أي أمر من الناحية الجمالية ومن الناحية الأخلاقية. وهاتان النظرتان خاضعتان للنظرة الدينية التي هي المحك النهائي للتجربة البشرية، متمثلة بقصة النبي موسى في كتاب العهد القديم، عندما أمره الرب بذبح ابنه وامتثاله لأمر ربه، دون إعارة الاهتمام إلى القيم الجمالية، بل أطاع العهد الديني الذي أبرمه مع الرب وبذا خضع فقط للقيم الأخلاقية.

أما طرحه لمبدأ الوجود فقد كان نابعا من النظرة الإيمانية، والتي تطورت في القرن العشرين، خاصة في أفكار سارتر وكامو، إلى النظرة الوجودية اللا دينية، إلا أنه كان متأثرا بأسلوب سقراط الفلسفي واستخدامه للمفارقة والدياليكتيك، وجعل من “المفارقة في أسلوب سقراط” موضوع بحث أطروحته لدرجة الماجستير. واهتم بعلم النفس البشري أيضا، وكان أول من جزأ الذات البشرية، أو النفس، إلى مكوناتها، وصورها وكأنها بيت أو بناية، تحتوي على عدة طوابق وتنزلها عوائل مختلفة، وما يدور في طابق في بعض الأحيان يكون منعزلا عما يدور في طابق آخر، ولكن الجميع في النهاية مرتبط بهذه البناية، ويفضل النزول للعيش في الطابق الأرضي، الطابق الأساس والذي تكمن فيه الأحاسيس.

ويلفت المترجم إلى أن كيركجور يعد أول من طرح تساؤلات حول وجود الإنسان وماهيته وسبب تواجده في الحياة. وقد ترسخت أفكاره في البعد الوجودي للإنسان في طرحه أكثر من غيرها. ولأن أفكاره وبالذات تساؤلاته هذه كانت تنطلق من واقع الإنسان في مواجهته لنفسه ولخياراته بعيدا عن الفكرة المجردة، فقد استهان به فلاسفة المثالية المعاصرون له مثل شيلنغ وشليغل، ولم يتم اكتشاف أهميته إلا في القرن العشرين ليصبح من أهم فلاسفة الوجودية المؤمنة.

◙ التناوب بين الحاضر والماضي وبين المتحدث والمتحَدث عنه، بين حديث الخيال والأحاديث الموثقة، هو حبكة الكاتب

وفي الدانمارك، يحتل كيركجور اليوم مكانة لا ينافسه عليها أي من المفكرين الدانماركيين، ويعدونه من أهم مفكري البلاد، وتدرج كتاباته في المقررات الدراسية المدرسية والجامعية على حد سواء، بعد أن كان مهمشا في حياته، وبذا ثبتت مقولته “كل طاغية يموت وينتهي حكمه، أما حكم من يموت شهيدا فيبدأ عند موته”، كما عبر عنها، لأنه كان يظن أن موته لن يكون إلا استشهادا من أجل القضية التي كرس حياته من أجلها، ألا وهي طرح الأفكار الوجودية للمسيحية الحقيقية، وشرح تعاليمها التي جاء بها المسيح، وتعرية من كان يصفهم بموظفي الدولة والكسالى من القساوسة والأساقفة.

أما على صعيد حياة كيركجور الشخصية، فيشير العبدلي “أهم ما عرف عنه هو علاقته بالشابة ريجينا أولسن، التي ارتبط بها في خطوبة لم تتجاوز مدتها العام، وذلك لأنه اضطر إلى فسخها، لقناعته بأن هذه العلاقة ستكون عائقا له في طريق رسالته الفكرية والدينية، ولأنه سيفشل في توفير السعادة لزوجته في حياتهما الزوجية، رغم حبه الشديد لها وولعه بها، ذلك الولع الذي لازمه حتى وفاته”.

وقد أهدى جميع مؤلفاته لها قبل موته على الرغم من أنها كانت قد تزوجت من أحد المرموقين في البلاد بعد فسخ خطوبته منها. كذلك كان يخشى أن تؤثر سوداويته وقلقه الملازم له منذ الطفولة على حياته معها، أو مع أي امرأة أخرى. ولكن ريجينا أولسن كانت على معرفة بحالته النفسية وصادقة في حبها له، مما جعلها ترفض فسخ الخطوبة عندما عرض عليها ذلك، فاضطر إلى تمثيل دور الوغد وأخذ يتقصد معاملتها السيئة حتى تأكدت من أنها لن تستطيع إثنائه عن قراره فوافقت في النهاية على فسخ الخطوبة. بعدها شاع صيت معاملته السيئة لخطيبته في المدينة. وقد أثرت علاقته هذه على مسار حياته اللاحقة، نجدها واضحة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في معظم كتاباته، يستلهم منها ويشير إليها.

وقد حاول في مؤلفاته أن يوضح كيف يتسنى للإنسان أن يختار في أموره الوجودية، وما هي حدود حريته في الخيار، ولماذا. وعرض ذلك في أهم مؤلفاته “إما/أو” و”يوميات غاوي النساء”، وناقش أطروحة أفلاطون في الحب، وأكد أن هدف الحب ليس الحصول على الحبيب، وإنما المثابرة والاجتهاد في حب الحبيب حتى وإن كان الأمر يتطلب فقدان الحبيب، كما فعل هو مع خطيبته ريجينا. وفي هذا الصدد قال كلمته المشهورة "أن تغوي امرأة ليس بالأمر الصعب، ولكن الصعوبة أن تستمر في إغواء من تحبك"، وعلى الرجل أن يتغلب على شهوته للمرأة التي يحبها، وأن لا تكون هذه الشهوة دافعا إلى الزواج.