الحروب الخلفية ساحتها جسد المرأة

لا تختلف المرويات العربية والغربية في تقديمها لصورة الحرب؛ فالحرب في جميعها، هي الحرب، تدوس في طريقها الأخضر واليابس، وليست لها وجهة نظر. في الحقيقة لا تُستدعَى صورة الحرب في المرويات، إلّا ويطل الوجه الكريه منها؛ وجه المقت والكراهية، فصورة الحرب التي جسدتها مرويات البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، تتساوى مع كتابات مها حسن، وجنى الحسن، ومايا أبوالحيات، وشهلا العجيلي، وغيرهن من كاتبات عربيات قدّمن الوجه الخلفي للحرب، وليست آخرهن الكاتبة المغربية عائشة البصري.

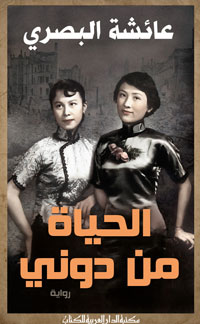

في رواية المغربية عائشة البصري “الحياة من دوني”، والفائزة بجائزة معرض الشارقة للكتاب 2018، تقدّم لنا الكاتبة تجربة مريرة لآثار الحروب، عبر حكاية أُسرة صينية، كانت تعيش في قرية على “جِسْر تْشُولانْغْ”، وهي قرية صغيرة في الشمال الشرقي للصين، لكنها هُجّرت بعد الهجوم الياباني الذي شنّ عليها.

حكاية داخل حكاية

الرواية، الصادرة عن مكتبة الدار العربية للكتاب 2018، تأخذ شكل الحكاية داخل الحكاية. في القسم الأول من الرواية والذي جاء بعنوان “الحياة من دوني”، وهو الذي أخذت الرواية عنوانه، ثمة حكاية مروية بالأنا العائدة على المؤلف الخارجي، وولعها بتتبع حكايات الأموات والمقابر، إلى أن تصل في إحدى جولاتها في سوق الشّينْوا بدرب عمَر، إلى متجر إحدى البائعات الصينيات، فتعرض عليها بضاعتها، وقد تبادر لها أن تسألها عن كيفية دفن الأموات وعاداتهم، وهو ما تطرّق إلى جرّة الجدّة، ورماد الرفات بداخلها.

لكن بعد شراء الجرّة في اليوم الثاني من قبل الزوج حيث الزوجة كانت غائبة، لفت انتباه الراوية كُتيِّب صغير بعنوان “قوتْشينْ معزوفة حرب منسيّة، شهادات حرب”، تحرير كاترين لي، وقد كتبته الصحافية عن الجدة حيث رافقتها مدة معينة في تجمعات اللاجئين الوافدين إلى الفيتنام بعد الحرب الهندوصينية.

تأتي الحكاية المروية عبر صوتيْن؛ الأوّل هو صوت قوتشيْن، وتأتي حكاياتها دومًا تحت عنوان فرعي، وضعته الرّاوية على طول خط الرواية في الهامش “قوتْشينْ معزوفة حرب منسيّة” حيث تصف نفسها هكذا “عشت حربيْن، وبقدرة الحب أخطأتني حرب ثالثة”، كانت تعشق الغناء والرقص اللذيْن ورثتهما عن خالتها، حتى أنها كانت تتخيّل أن تكون مغنيّة أعراس لو لم تقم الحرب.

الصوت الثاني هو صوت “جيِنْ مَيْ”، وهو يأتي دومًا تحت عنوان “أوركيديا فبراير”، وهو الوصف الذي كانت تحمله جْيِنْ مَيْ من أثر برودة الشتاء، فيتحول لون خديها إلى اللون البنفسجي كزهرة الأوركيديا.هما توأمتان من عائلة فلاحين فرّت من قرية إلى مغارات الجبل الأحمر، ثم إلى مدينة “نانْجِينْغْ”. يمتد الزمن السردي على الرغم من التقاطعات الداخلية، طويلاً من عام 1937 وهو تاريخ هذه المأساة، يصل إلى عام 2001، تاريخ عودة قوتشين من رحلتها المتأخّرة إلى قريتها وعودتها برماد أختها جيِنْ مَيْ إلى الدار البيضاء، متنقلة عبر أماكن مختلفة؛ الصين والفلبين وفرنسا والمغرب. أماكن لا يجمع بينها سوى ذكريات من الألم والمزيد من الوجع.

يبدأ السّرد منذ عام 1996 حيث صوت الأخت جينْ مَيْ في الرماد هو الذي يحكي عمّا جرى للعائلة التي تفرّقت ولم يبقَ منها إلّا القليل، ثمّ يأتي صوت قوتْشيْن في صيف 2006 بالدار البيضاء، وكأنه عريضة اتّهام توجهها إلى مسببي الحرب هكذا “ماذا يعرف العالم عن الحروب الخلفية، حروب ساحتها جسد المرأة؟ عن رقيق الجنس في زمن الحرب؟”.

هنا يظهر الهدف الأساسي من الحكي، ليس فقط في تسليط الضوء على تلك الفواجع، التي منيت بها المرأة بسبب الحروب، وإنما تقدّم الوجه الخلفي للحرب، حيث ثمّة حرب موازية تدور أحداثها على جسد النساء، فجسد المرأة مُستباح منذ بداية الحكاية، وكيف سقطت الأخت الكبرى فريسة لهذه الحرب، بأن استغل حبيبها جسدها في تغفيل الجندي الياباني من أجل مرور شحنات السلاح، وصولاً إلى بيع هذا الجسد وغيره تحت مسمى نساء الرّاحة، من أجل ترفيه الجنود في الحرب.

نساء الراحة

لم تكن الحرب التي لا دخل للنساء فيها، سببًا في انتهاك جسد الأختيْن والكثيرات من أبناء القرية، وإنما كانت الحرب أداة للتشتّت والفراق، الذي دام أكثر من أربعين عامًا بين التوأمتين، فجيِنْ مَيْ تابعت حياتها في الصين، وعاشت تحولات البلد والصّراعات الداخليّة ثمّ مرحلة الاستقرار، وصولاً إلى التطور الذي رأته قوتشين في المطار، فشعرت بالزهو.

أما قوتشيْن، فتاهت في مسارب ودروب الحرب، فبعد هروبها من الصين إلى الفيتنام رفقة بائع سلاح فرنسي، رأى حلمها في عينيها، فعرض عليها “حياة” وقد فطنت لمقصده، فهو يريدها مربية للأطفال في الصباح وعشيقة في الليل. لتجد أمامها -بعد شهور فقط- الحرب الهندوصينية، ثم يغادر بائع السّلاح مع عائلته خفية إلى إنكلترا وبعدها إسرائيل؛ حيث اشتمّ برائحة تاجر السّلاح أن حرب إخوة قد بدأت.

فتشعر بعدها بالضياع، ويُمارس على جسدها أشدّ ألوان التنكيل والقهر والتمثيل، بعد أن تُلحق بـ”نساء الرّاحة” المرافقات للجيوش المتحاربة. هكذا فرّتْ من حرب ضاع فيها أهلها، لتجد نفسها في حرب جديدة ضَاع فيها جسدها، خاصّة بعدما التقت بهذا الإسباني الذي ظنت أنه سيأخذها إلى بلاد فيها بحر، ولكن يتركها ويهرب بعدما سبَّت الشيوعيين، وكان واحدًا من قادتهم في إسبانيا، إلى أن تلتقي أخيرًا بمحمد الشاب المغربي المجند ضمن الجيش الفرنسي.

هو الآخر شوّهته الحرب، أولاً نفسيًّا وهو ما انعكس في صورة الكوابيس التي كان يصحو منها صارخًا، وفي إدمانه على حشيش الكيف، وثانيًّا بعطب الجسد، فالتقى مصيرهما معًا، وعاد بها إلى بلده، ساعيا إلى تحقيق حُلم أبيه بأن يكون مُعلِّمًا، لكن الإدمان يغيّبه عن بيته وعائلته، أما هي فقد عادت معه “روحًا ميتة، وجسدًا منطفئًا”.

ترسم السّاردة قوتشين (بالأنا) صورة حيّة عن واقع صعوبة التكيُّف مع البيئة الجديدة، ومعاناتها الجديدة -أيضًا- بسبب طمس هويتها ليس فقط الدينيّة على نحو ما فعل تاجر السّلاح الفرنسي، وإنما هويتها وكينونتها بمحو اسمها واسبتدال زهرة بقوتشين، فقاومت بألّا يُمحى.

العالم الذي ترصده الرواية، واقعي مأساوي بامتياز، هو نِتاج الحرب وأهوالها، وما يعقبها من تشتيت، ومتجارة سواء بالسلاح أو بالأجساد، إلا أنّ السرد سعى إلى الواقعية السحرية، أو الغرائبية ليس فقط في سرد ما هو واقعي إلى حد الغرائبية كجرائم الاغتصاب والقتل التي مارسها الجيش الياباني ضدّ النّساء العُزَّل، أو محاولات الانتقام من عدوه، بقطع الرؤوس، إلى درجة صار التفريق بين جثث البشر والحيوان مستحيلاً، فالجثث تفحمت تمامًا.

وإنما ثمة واقعية سحرية من خلال صوت الجدّة التي تتحدث من الجرة وتسرد بعد موتها. وهو ما يتجلى في مشهد الرواية الأول فهو يأتي بصوت الجدة “أنا الآن في جرة من الخزف الصيني الرفيع، فوق رف رخامي لمدفأة تتصدر غرفة المعيشة لبيت صغير. مكان ملائم لمراقبة ومتابعة كل ما يجري في العائلة وفي العالم، وتأمّل الحياة وهي تمضي من دوني”. وهو ما يتكرر في أكثر من موضع.

رغم جوّ الحرب وتأثيراته المؤلمة، ثمة تصوير للحياة الاجتماعية في الصين من خلال تتبع أحوال الأسرة المعيشية، وما عانته أثناء الحرب والرغبة في إنجاب الولد “ولادة ابن ذكر تضمن الخلود الروحي للوالدين”، وهو ما دفع الجارات إلى تبرير غياب الزوج في المدينة، وكذلك العادات الخاصة بالزواج والعفة، حتى عادات العزف على آلة القوتشين التي تسمت بها الأخت الكبرى، فلا يمسها العازف “إلا بعد الاستحمام، وإشعال البخور”، وكذلك العار الذي يلحق بالأسرة إذا اكتشف تعاملها مع العدو، وقد كان السبب الرئيسي لرحيل الأسرة عن القرية، بعدما عرف تورط ابنته في مقتل العسكري. وغيرها من مظاهر قدّمت صورة بائسة لماضٍ لا يُمحى، ما دام لا يوجد اعتذار وقبله اعتراف فالمأساة ستتكرّرُ. وهو واقعٌ بلا شك، فلا فرق بين ما فعله الجيش الياباني في الماضي وما تفعله حشود داعش -الآن- في البلاد التي تدخلها، لا فرق سوى استبدال الأيديولوجيا الدينيّة بالأيديولوجيا الحربيّة اليابانية.