"الحرب الباردة" مصطلح مزيف أنجب أدبا كونيا متشابها

أفرزت الحرب الباردة صنوفا متعددة من الأدب ـ المسرح والشعر والرواية وكتابات الرحلة والسيرة الذاتية ـ عبّرت بأشكال مختلفة عن الجوانب الإنسانية من ناحية، ومثلت انعكاسا للصراع الأيديولوجي والعسكري من ناحية أخرى، من بينها كتاب "أدب الحرب الباردة: كتابة الصراع الكوني" للناقد أندرو هاموند.

ينتقل كتاب “أدب الحرب الباردة: كتابة الصراع الكوني” للناقد أندرو هاموند بين الشعر والمسرح والأدب الروائي وكتابات الرحلة والسيرة الذاتية، لكي يستكشف الآداب القومية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا، بالإضافة إلى أوروبا الغربية وأميركا، وذلك عبر خمسة عشر مقالا لنقاد وباحثين متخصصين ينتمون إلى تلك الآداب.

يؤكد هاموند في كتابه، الذي ترجمه طلعت الشايب وصدرت طبعته الثانية أخيرا عن مؤسسة هنداوي، أن الهدف من الكتاب ليس مجرد تأطير الأدب الغربي في المشهد الثقافي الأوسع وإعادة تمركزه داخل دراسات الحرب الباردة، وإنما كذلك مقارنة الإنتاج الأدبي في مناطق مختلفة واقتطاع مجموعة متجاوزة من الاهتمامات والقيم الجمالية، كما نظل في كل الظروف على وعي بالولاءات والممارسات والتواريخ المحلية، محاولا اكتشاف وجود عائلة من التشابهات في داخل الأدب الكوني، أو بعبارة أخرى: اكتشاف الخواص والاهتمامات والأساليب والمكونات المهمة للجدل الاجتماعي – التاريخي الذي ظهر في العالم.

خطأ التسمية

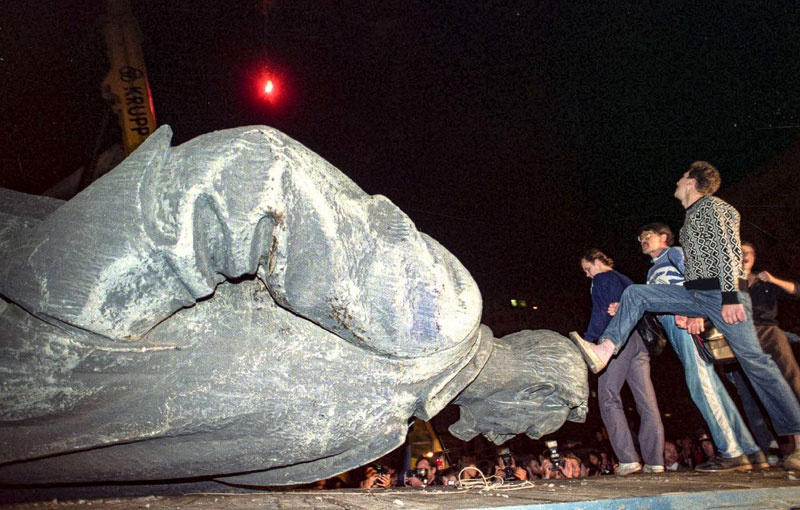

يقول الناقد إن مصطلح الحرب الباردة خطأ لوصف صراع كوني اتسع نطاقه ليشمل عدة قارات وانقلابات وعدة حروب أهلية واضطرابات وتدخلات، ناهيك عن العدوان العسكري. من أزمة كوريا، مرورا بفيتنام والدومينكان وأفغانستان وأنجولا، إلى غزو الولايات المتحدة لبنما، كانت المجتمعات في أرجاء العالم ممزقة نتيجة العداوات العنيفة.

أما بالنسبة إلى الشعوب الغربية، فمن المؤكد أن المواجهات العسكرية كانت تبدو ظاهرة بعيدة الاحتمال. كانت الحركة الدبلوماسية الدائمة ومحادثات التسلح والخطابات المتبادلة التي تميز التعاملات المباشرة بين الشرق والغرب توحي بأن صفات مثل الباردة وما يرتبط بها من كلمات مثل جليد وذوبان وبرود، تبدو ملائمة، بدرجة ما، لكي تجذب الانتباه نحو صقيع العلاقات بين القوى الكبرى.

على المستوى الكوني فإن التجربة الغربية استثناء واضح في هذه القاعدة. ومجمل القول، إن رعاية السوفييت للأنظمة اليسارية في العالم، ومقاومة أميركا للشيوعية، نتج عنهما أكثر من مئة حرب في أرجاء العالم الثالث، وعدد من القتلى يتجاوز العشرين مليونا، ففي آسيا وحدها، قضى 11 مليونا في الحرب في كوريا ولاوس وكمبوديا وفيتنام، حيث انتصرت الحركات الشيوعية بالتدريج على القوات الوطنية التي كانت تدعمها أميركا، وفي أميركا اللاتينية، مات مليون شخص على الأقل في الانقلابات العسكرية اليمينية التي حملت إلى السلطة “بعض أكثر الأنظمة بربرية في العالم الحديث”. وذلك بفضل المساعدات المالية والعسكرية الأميركية.

ونتيجة للتورط السوفييتي في الصومال وإثيوبيا وأنجولا وأفغانستان وغيرها، فقد ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص حياتهم. حتى في أوروبا الشرقية، قتل عشرات الآلاف في حوادث على الحدود وفي السجون والمعتقلات، وفي الغزو السوفييتي للمجر وتشيكوسلوفاكيا، وإلى جانب الموتى لا بد من الاعتراف بما حدث في تلك السنوات من تدمير للبيئة، ونفي قسري، وسجن وفقر وعذاب ومرض.

ويؤكد هاموند أن وصف الصراع العالمي بكلمة بارد، وصف ينطوي على ما هو أكثر من التزييف لذلك السجل. إن فهم تلك المرحلة التاريخية من خلال التجربة الغربية حصريا، سيكون إسهاما في النظرة الأوروبية – الأميركية المهيمنة التي ميزت الصراع ذاته، كما أنه سيدعم رؤية ذاتية محدودة، تهمش كل وجهات النظر الأخرى، وهو أسلوب تناول يظل محصورا في إطار كتابة التاريخ الغربي بعد سنة 1989، حيث لا تعاطف ولا اهتمام كبيرا بضحايا العدوان العسكري.

ويلفت إلى أن التلاعب باللغة والصور في المجال العام كان سببا رئيسيا في ذلك التشكك الذي يراه كثيرون ملمحا محددا لثقافة الحرب الباردة. مع أعمال الدعاية المستمرة ومناخ التجسس السائد والاستخبارات المضادة والتآمر الدولي، لم يكن هناك سوى القليل من الحقيقة الذي يمكن أن يؤسس عليه المرء اقتناعاته الأيديولوجية. ويلخص توبين سيبرز تاريخ الحرب الباردة بأنه “قصة تشككنا في غايات ونيات وتفسيرات، وحسابات أعداد وتحركات القوات والأسلحة، والمفاوضات وادعاءات الحقيقة والزيف”.

كان ذلك عصرا لا يمكن الاتفاق فيه حتى على التواريخ. لم تكن للحرب الباردة بدايات واضحة (أحيانا تذكر الأعوام 1917 و1945 و1948)، ولا اتفاق على حدود زمنية لها (“حروب باردة أولى” و”حروب باردة ثانية”)، ولا نهاية محددة (هل هو عام 1989 أم 1991، أم نقطة ما زالت في المستقبل؟). لا عجب كبيرا إذن أن يكون تيار ما بعد الحداثة الأدبي السائد يتميز بعدم الاستقرار السردي، وعدم اليقين الأنطولوجي، والانعكاسية الذاتية القاسية، والشك في كل أشكال السرديات الكبرى والكتابة التاريخية. وفي حقبة يميزها تنامي سيطرة الدولة، لا عجب كبيرا كذلك أن يكون هذا الأدب قد أصبحت تنتابه هواجس تكنولوجيات القوة.

يوضح هاموند أن تيار ما بعد الحداثة، لم يكن التيار الأدبي الوحيد الذي تطور بعد 1945. في القلب من التعبيرات المتعددة لأدب الحرب الباردة، كانت هناك الواقعية الاشتراكية التي حققت مكانة عالمية بعد تدشينها في روسيا الستالينية في الثلاثينات. كان أندريه جدانوف سكرتير اللجنة المركزية في عهد ستالين، والمتحدث الرئيسي في الشؤون الثقافية، يصنف تلك الواقعية الجديدة باعتبارها “التصوير المحدد للواقع في تطوره الثوري مصحوبا بمهمة إعادة التشكيل الأيديولوجي وتربية الكادحين بروح الاشتراكية.” كان السرد الواقعي، بالنسبة لجدانوف لا بد من أن يكون مؤسسا على الرومانتيكية الثورية بدلا من احتمال الصحة، ولم يعد يركز على الفرد البرجوازي، وإنما على ولاء الإنسان الاشتراكي للمجموع، وعلى النضال الجمعي من خلال الصناعة والوعي الطبقي والولاء الحزبي للمستقبل اليوتوبي.

مقالات كاشفة

يرى هاموند أن إحدى أبرز خواص إستراتيجية السرد والخطاب السياسي في أثناء الحرب الباردة هي الأنماط التي اتخذتها للتمثيل الثقافي. كان صراع الحرب الباردة للسيطرة على العقيدة السياسية مؤسسا على تناقض بين الذات والآخر، بين الخير والشر، بين الديمقراطية والاستبداد. هذا التناقض أو التعارض كان يقوى على مر السنوات بتراكم طبقات متوالية عليه من التراث والخرافة والأسطورة. هذا الإطار الثانوي، كان قويا على نحو خاص في الولايات المتحدة، حيث كان يتم تشويه الكتلة الشرقية في كل مجالات الحياة الوطنية، بما في ذلك الأدب والسينما والتلفزيون والأحداث الرياضية وسباق الفضاء.

هنا، كانت الفكرة عن الشيوعية السوفييتية هي أنها “مرض معد ونظام كافر ومستبد ودموي يقوده سفاحون أشرار، يستمتعون بإنزال الضرر بالآخرين وقتل الأطفال”. كانت تلك الفكرة تحقق الهدف منها لتسويغ الإستراتيجيات السياسية، بدءا من زيادة موازنات الدفاع والتدخل في العالم الثالث، إلى تنظيم الجمهور المحلي على نحو متزايد. اقتران التمثيل بالقوة في الخطاب المعادي للسوفييت، كان يتم تحليله في الدراسات الأدبية.

انطلاقا من ذلك يحوّل ديفيد سيد، الذي يتصدر مقاله “الخطر الأصفر في الحرب الباردة” هذه المجموعة، الاهتمام من “التهديد الأحمر” إلى “الخطر الأصفر” والصور الذهنية الأميركية عن شرق آسيا. الشقاق الصيني – السوفييتي في أواخر الخمسينات، والطموحات الكبرى لصين ماو تسي تونج، كل ذلك جاء معه بقوة كبرى جديدة إلى المسرح وكانت النتيجة، كما يفصل سيد، خطابا استشراقيا أخذ يتنامى مثل هذا الخطاب نجده متجسدا في الطموح الماكر والشرير والكوني للدكتور فو مانشو في رواية “ساكس رومر”، رغم أننا نجده على نحو أكثر حضورا في رواية “المرشح المنشوري” (1959) ﻟريتشارد كوندون، وهي رواية عن مقاتل في الحرب الكورية تم غسل مخه ليقوم باغتيال مرشح للرئاسة الأميركية، كان يعبر عن قلقه بخصوص كل من الغزو الشرقي والطوابير الخامسة الشيوعية.

لم تكن الولايات المتحدة، بالطبع، هي الوحيدة في بلورة هذا الخطاب، إذا كانت هناك أشكال أخرى من التمثيل، معقدة ومتحولة، نابعة من روسيا والصين تتفاعل مع الخطاب الثقافي الأميركي وتنتشر بين القوى الكبرى والدول التي تدور في فلكها.

ويركز كريس ميجسون في مقاله “فوضى أم موقع بناء؟ استجابة المسرح البريطاني للحرب الباردة وتداعياتها” على كيفية تناول سياسات الحرب الباردة في ثلاث مسرحيات قدمت في بريطانيا في المراحل الختامية، أو بعد انتهاء الصراع. هذه المسرحيات هي “قوة الكلب” لهوارد باركر 1984، و”عيد العنصرة” لديفيد إدجار 1994، و”بعيدا” لكاريل تشرشل 2000.

تيار ما بعد الحداثة الأدبي السائد يتميز بعدم الاستقرار السردي، وعدم اليقين الأنطولوجي، والانعكاسية الذاتية القاسية

ويؤكد أن الاستدعاء الدرامي ﻟـ”فضاءات من نوع ثالث” في هذه المسرحيات، يركز على الهوية الشخصية والجمعية في حالة تحول، حيث يكافح الأفراد سعيا نحو نماذج جديدة لفهم الذات والفهم المتبادل. كلاهما، باركر وإدجار يقومان بصياغة وعي دؤوب نحو الآخر، يربك الاستجابات السحرية لأوروبا أخرى تقسمها أيديولوجيا الحرب الباردة. في الوقت نفسه، تقدم تشرشل عالما مسرحيا كابوسيا يتخلله عنف غير منطقي بوصفه مبدأ من مبادئ هذا العالم. كلها مجتمعة، تتحدى هذه المسرحيات منطق المفاهيم الواقعية لثنائية الحرب الباردة القطبية بخصوص استقرار الهيمنة وتوازن القوى. المسرحيات تنسف محددات الواقعية الدرامية: الخصوصية المحلية الوثائقية تطرح جانبا لصالح مشاهد مجردة عريضة، تعمل باعتبارها استعارات عن حقائق الحرب الباردة السياسية وهي أكثر تعقيدا ومراوغة.

ويناقش مقال “زيا أومي شين” حول المسرح الماوي، كيف كانت الدولة الصينية الاشتراكية، في محاولة لتدعيم الثورة، تشير على نحو مستمر في أثناء الحرب الباردة إلى الحروب الساخنة في الثلاثينات والأربعينات. على نحو خاص، كان الإنتاج المسرحي للثورة الثقافية ينظم سردياته حول الصراع مع اليابان، والحرب الأهلية بين الكومنتانج والشيوعيين، باستخدام أنماط العداء والولاء القومي، وإذكاء العداء للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، وتنمية الدعم لمد النفوذ الصيني عبر العالم الثالث. يذكر أن قتال الحرب الباردة كان حالة مادية ووجودية، وأنه في غياب الحرب لا يكون ضمانا لعدم تنظيم وعسكرة الجماهير، أو ضد صور القتال التي تغرق الإنتاج الثقافي.

وتستكشف ماري ديشازر في مقالها شعر المرأة في جنوب أفريقيا، حيث تحلل أربع مجموعات شعرية من أواخر حقبة الاضطهاد العنصري، وتخلص إلى أن النزعة النضالية الواعية لعمل المرأة السوداء، وأساليبها الجدلية المباشرة، واهتمامها بالأمومة والإنجاب والأسرة، والعمل النسوي وسلطة الذكور، إلى جانب تعبئة معارضة جمعية ضد التفرقة العنصرية، كانت صريحة في راديكاليتها السياسية، ومكتوبة غالبا لكي تؤدى في لقاءات واحتجاجات جماهيرية.

أما مقالة بيوتر كوهيوزاك عن الشعر في أوروبا الشرقية فتكشف عن أعمال أكثر تعقيدا أو خفية المعنى. ولأن العمل كان في ظروف سلطوية مقيدة، كان الشعراء على ذلك الجانب من الستار الحديدي، عندما ينشرون عن طريق الدولة، يبتكرون ضربا من الشعر السياسي يهرب من الرقابة، باللجوء إلى الرمز الذي يمكن أن يصل إلى القارئ المثقف.

ويفصل بريان ديمرت في مقالته “المقادي لأميركا” حياة الشخصيات في روايتي جراهام جرين “الرجل الثالث” 1950 و”الأميركي الهادئ” 1955، وهي نصوص يمكن أن تجدها في المناطق الساخنة في الحرب الباردة، نجدها مشتركة إلى حد بعيد مع التجربة الخاصة المعلنة لجرين في التجسس، ومع استخبارات مكتب التحقيقات الفيدرالي والارتياب والخداع والخيانة الإنسانية. كلاهما، الكاتب والشخصية، يبدوان لا حول لهما ولا قوة لمقاومة السلطة الثقافية والسياسية الأميركية.