الثقافة المصرية ابنة النيل الذي حجبته الحيطان

النيل هبة المصريين ومعشوقهم الأثير وشريان وجودهم، من أطول أنهار الأرض وأكثرها فتنة وجمالا وطيبة، ألهم الشعراء والكتاب والأدباء والباحثين فأفردوا له فصولًا في كتبهم ومؤلفاتهم، ونُسجت حول النهر العديد من الأساطير والخرافات، وهذا ما يتناوله كتاب جديد للباحث المصري هشام عبدالعزيز بعنوان “فلكلور النيل”.

في كتابه “فلكلور النيل” يحدثنا الباحث هشام عبدالعزيز عن حرف النيل ومعارفه ومعتقداته وأمثاله الشعبية وسروده وتعبيراته، مؤكدا أن الكثير من التعبيرات الشعبية والأمثال مشتقة من علاقة المصريين به.

توقف عبدالعزيز أمام “ظاهرة النيل” الثقافية واصفا إياها بالظاهرة المحورية أو مركز علامات الثقافة المصرية، وذهب إلى مشتقات ملفوظاته كالبحر والنهر والترعة والقناية والفيضان، راصدا أجواء الخرافة الموروثة منذ بواكير الحياة على ضفافه بدءا من عروس النيل التي كانت تتزين ثم تُلقى في النيل قربانًا للإله حابي، ثم تتزوج بالإله في العالم الآخر، ومرورا بحكايا الجنيات والمسحورين، ومقدما كما كبيرا من الحكايات الشعبية المستمدة من النيل، وأثبت وحلّل الكثير من الأمثال الشعبية الجارية على ألسنة المصريين.

مصدر ثقافي

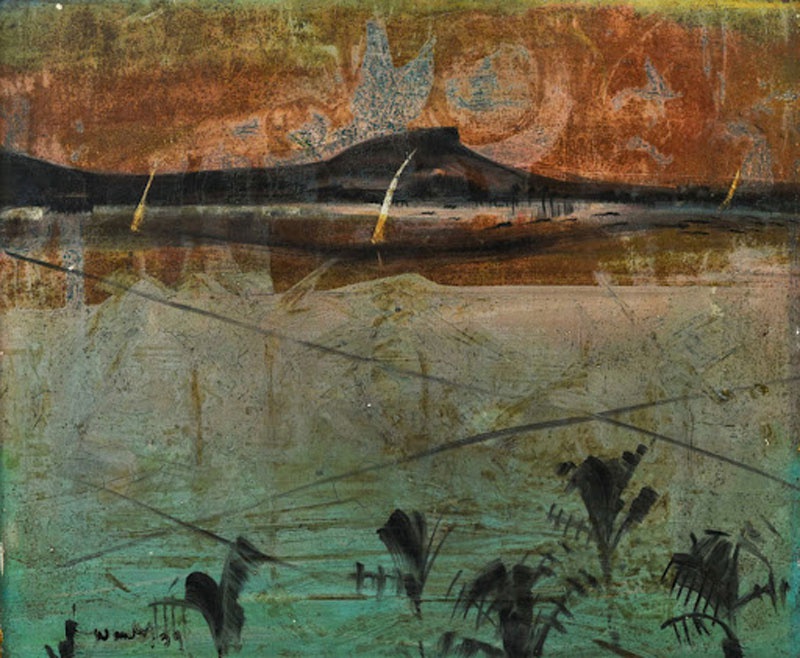

النيل ملهم الشعراء والكتاب

تتبع عبدالعزيز في الفصل الأول من كتابه، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحرف التي ارتبطت بالنيل مثل صناعة الطوب والمعداوي والسقاية، وتطرق في الفصل الثاني إلى الخرافات والأساطير والمرويات الشعبية الخاصة بعلاقة الأنبياء عيسى ويوسف وموسى وكرامات الأولياء بالنيل، وخصص الفصل الثالث لما أطلق عليه “سرد النيل” لافتا إلى أنه “ليس هو السرد الأدبي بمعناه الضيق المحدود ولكن قصد به المعنى الواسع لمفهوم السرد الذي يتسع للتعامل مع كل المرويات التي وردت عن النيل في كتب التراث ومن ميدان البحث باعتبارها نصوصا أو خطابات بالمعنى الواسع لمصطلح الخطاب”. أما الفصل الرابع فرصد وحلل فيه التعبيرات والأمثال الشعبية الخاصة بالنيل.

وفي إطار متابعته ورصده الميداني زار عبدالعزيز 29 مكانا ما بين قرية ومدينة وزاوية، ممتدا من جغرافيا محافظ الجيزة الموصولة بجنوب محافظة البحيرة وشمال محافظة بني سويف، بالإضافة إلى قطاعها الصحراوي الممتد في قلب صحراء مصر الغربية ليشمل الواحات، والتقى وسجل مع 41 من الرواة والإخباريين الكثيرين جدا الذين قابلهم على مدى ما يقرب من عامين.

يقول عبدالعزيز “إذا كان لنا أن نسمي الحضارة المصرية حضارة الموت، فإن الثقافة المصرية خاصة في جانبها الشعبي هي ثقافة النيل، فكثير من التعبيرات الشعبية اتصلت بالنيل بصلة، وكذلك الأمثال التي يتداولها الناس في بر مصر، بسبب منه استمرت الحياة على طول الوادي، وكثير من الأحداث الكبرى في مصر على طول تاريخها ارتبطت بالنيل بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ويتابع “إذا حزن أحدهم شرب من البحر، وإذا فرح فإن سعادته 24 قيراطا، إذا جاء النيل زوج المصري أبناءه وبناته، وإذا غاب قرأ القرآن وصحيح البخاري، إن جاءه مولود رمى خلاصه في مائه الجاري، وإذا مات طلب شربة منه قبل أن يلقى ربه. فيه تسكن الجنيات، وإليه ينجذب المساحير بالأعمال السفلية، وفي مائه العذب لحم طري من البلطي والبني والقراميد. على شطآنه يحتفلون بالوفاء، وشم النسيم، والنيروز وعيد الشهيد. لزيادته يلقون العرائس البكر، وبزيادته يدفعون الضريبة لمساكن القلعة. إنه وبحق العلاقة المنبع بتعبير رولان بارت في ‘إمبراطورية العلامات’ عند كلامه عن بلاد اليابان، أو هو مركز العلامات أو العلامة الإطار كما أصفه”.

للحرف المرتبطة بالنيل أمثال كثيرة مثل ما يرتبط بـ”حرفة المعداوي” و”حرفة المراكبي”، من هذه الأمثال “المستعجل والبطي عند المعدية يلتقي” أي أن السريع والبطيء يلتقيان عند المعدية، وعند تلاقيهما يستويان فلا تبقى هناك مزية لأحدهما على الآخر. وأيضا من تلك الأمثال كثيرة التردد في الريف المصري “اللي فيها لله ما تغرقش”. ومن الأمثال المتعلقة بعمل المراكبي “أحسب حساب المريسي وإن جاك طياب من الله”، وجاء في شرح تيمور لهذا المثل “المريسي نسبة للمريس؛ بلدة جنوبي القطر المصري، وهي بفتح الأول والعامة تكسره، وتريد به الريح الجنوبية لأنها تعطل سير السفن، وهي مصعدة، والطياب عندهم العكس، أي كن حازما في تسيير أمورك واستعد للطوارئ فإن الله يسر وسهل فلا يضرك تيقظات”. وفي الإطار نفسه نجد مثل “الريس في حساب والنوتي في حساب”، والنوتي هو الملاح الذي يعمل على المركب مع المراكبي، أما الريس فهو رئيس المركب، والمراد من المثل أنه على الرغم من التقارب الشديد بين أي اثنين حتى وإن كان همهما واحد تقريبا، فإن لكل منهما همومه التي تخصه منفردا.

الثقافة المصرية خاصة في جانبها الشعبي هي ثقافة النيل، فالكثير من التعبيرات الشعبية اتصلت بالنيل بصلات مختلفة

ولفت عبدالعزيز إلى أن من بين الحرف التي استخدمها المصري في أمثاله وتعبيراته أيضا السقاية، وهي الحرفة التي اكتسبت أهمية قصوى عند المصريين خاصة في المدن، إذ هي مصدر المياه الوحيد تقريبا للبيوت، سواء للطعام أو النظافة. وعلى الرغم من اختفاء الأمثال التي تتعاطى مع هذه الحرفة من منطقة البحث فإن حكاية شائعة يتداولها الناس عن السقاية في بر مصر، وفي المدن خاصة، تتعلق بمقولة “كما تدين تدان”.. ومن أمثال هذه الحرفة “أبقى سقا وترش عليّ الميه”، والذي شرحه تيمور بقوله “أي أكون سقاء متعودا على الماء، ثم يفزعني رشك إياه عليّ، والمراد أنك لم تفعل شيئا فيما حاولت من الإضرار بي”. ومن الأمثال التي أوردها بوركهات “ضحكوا علي السقا حسبوا علي حقا” وشرحه “يقال ذلك عن سرعة تصديق الصغار الذين ينساقون إلى الدعاية الخادعة التي تشعرهم بعلو مقامهم”، “ضحكوا علي” معناها “ضحكوا مع” أو تباسطوا معه، “حسبوا” النطق الشعبي لكلمة حسبه، يدخل عليها مقطع لفظي بنبرة شديدة فتصبح هكذا “حسبوا”.

ويوضح عبدالعزيز أن المهم في هذا المثل الأخير هو العلامة السيميوطيقية فيه، إذ يربط المثل بين ثلاثة دوال أو قل ثلاث ظواهر، وهي الأطفال من ناحية، والسقاء من ناحية أخرى، والمزج بينهما، وهذا الربط هو ما يشير إلى طبيعة العلاقة بين السقاء ودخوله البيوت، حيث كان جل تعامله ومزاحه مع الأطفال، وقد كان يمازحهم وكانوا يصدقونه، حتى صارت العلاقة بينهما مضرب الأمثال. ومن هذه الأمثال “اللي يشيل قربة مخرومة/ مقطوعة تخر على ظهره” ويضرب لمن يتصدى لأمر ليس له بأهل، وكأنه سقاء يحمل على ظهره قربة ماء مثقوبة.

النيل المختبئ

لاحظ عبدالعزيز أن وجود المرويات السردية في المدون من التراث الشعبي أكثر من وجودها على المستوى الشفاهي خاصة بمنطقة البحث، والعكس تماما حدث في ما يتصل بالأمثال الشعبية والتعبيرات والكتابات الشعبية، حيث لاحظ كثافة وجودها الشفاهي وندرة وجودها على المستوى المدون، خاصة في ما هو مطبوع من كتب التراث وهو ما يشير إلى النظرة النخبوية إلى مثل تلك النصوص الشعبية في التراث.

اختباء النيل وراء غابة الحوائط الخرسانية ضار جدا على مستوى العلاقة بين المصريين والنهر الذي يمثل محورا ثقافيا

وأكد أن “اختباء النيل وراء غابة الحوائط الخرسانية ضار جدا على مستوى العلاقة بين المصريين والنهر، ولا أقصد هذه العلاقة الانفعالية العاطفية، بل إن النهر ورؤيته العينية اليومية هي أحد العوامل التي يشعر من خلالها المصريون جميعا في شمال مصر وجنوبها أنهم جميعا ينتمون إلى وطن واحد. لقد ووجهت في كثير من زياراتي الميدانية بإجابة استنكارية عندما كنت أسأل عن النيل، بقول المصريين في منطقة البحث: النيل؟! وهوا فين النيل؟”.

وشدد عبدالعزيز على ضرورة إحياء مجموعة من الحرف الشعبية التي انقرضت تماما بالتغيير الذي طرأ على طبيعة النيل بعد بناء السد العالي، ليس بإعادتها إلى الحياة، وإن كان ذلك واجبا في بعض الحرف، ولكن بتوثيقها وتوثيق الأخبار التي وردت عنها في نصوصنا التراثية المدونة وذلك مثل “درك النيل” مثلا أو “السقاية” أو “خدم القياس”، أما في ما يتصل بالحرف التي يمكن إحياؤها بمعنى إعادتها للحياة مثل الصيد أو صناعة الطعم أو الصباغة أو المعمارجية فيمكن إقامة ورش عمل لإحيائها ولو على سبيل المتحفية.

ونظرا إلى ما يكشف عنه الكتاب من ملامح خاصة بالثقافة المصرية عامة والثقافة الشعبية على وجه التحديد، وبناء على ما كشف عنه من ملامح ظاهرة النيل كظاهرة حاكمة لسلوك المصريين، فقد خلص عبدالعزيز إلى عدد من النتائج منها: أولا يزيد الإيمان بصدقية المعتقد الشعبي في منطقة البحث بين الشباب غالبا، خاصة في ما يتصل بموضوع الجنيات والمساحير، في حين ينظر كبار السن إلى مثل هذه المعتقدات بالكثير من عدم التصديق.

ثانيا ارتبطت الكثير من الحرف التقليدية في منطقة البحث بالتغيرات التي طرأت على النيل، خاصة بناء السد العالي. ومن أمثال هذه الحرف السقاية ودرك النيل وغيرهما. ثالثا مازالت المعارف والمعتقدات الشعبية المرتبطة بالنيل موجودة بشكل أو بآخر في منطقة البحث في أغلب الأحيان، وفي أحيان أخرى توجد هذه المعارف على مستوى التداول الثقافي.

ومن النتائج أيضا التي أقرها الكاتب أن المرويات الشعبية أقل قدرة على الحياة من المعارف الشعبية في منطقة البحث، حيث لاحظ الوجود القوي للمعارف والمعتقدات والعادات الشعبية، وإن لم تكن على مستوى الممارسة الشعبية فعلى مستوى الوجود الثقافي. أما ما يتصل بالمرويات السردية فالكثير منها لم يعد له وجود، خاصة ما يتعلق بالنصوص الشعبية الكبيرة كالسير. ورأى أن ظاهرة النيل تحتاج إلى عمل كبير منظم يضم كل ما له صلة بهذه الظاهرة من معارف مثل معجم أو دائرة معارف أو موسوعة. أعلم أن هناك مجموعة من الكتب الكبيرة ذات الحس الموسوعي لكنها ليست مصنفة بالتنظيم الواجب في مثل هذه الكتب الكبيرة، بل يجب أن يكون تصنيفها مبنيا على شكل المصنفات الكبيرة كالمعاجم أو ما شابه.