التناسل السّردي: الكتابة على الكتابة في روايات عربية جديدة

عرفت الكتابة السردية العربية ظاهرة التناسل السردي منذ زمن بعيد، ربما تعود جذورها إلى كتاب “ألف ليلة وليلة” حيث تعتمد بنية الحكايات في الليالي على تناسل الحكايات، وتوالدها أو تراكمها، وهو ما أعطى الليالي طابع التشويق والإثارة. وقد فطن الكثير من الكُتّاب إلى تقنية الليالي، واستخدموها في كتاباتهم. وكان لطغيان هذه الظاهر العامل القوي لدى الناقد مورتيز كولدشتاين في عام 1906، لدراسة السرد داخل السرد في الليالي، وهو ما كان تدشينا لما عُرف بالقص الشارح (Métafiction) أو ما وراء القص الميتاسرد، أو قص القص.

واللافت أن أوّل مَن استخدم المصطلح هي ليندا هتشيون ووصفته بأنه “سرد نارسيسي.. فهو عملية قص القص أو حكي الحكي أو رواية الرواية”. ووفقا لمعاجم المصطلحات فالقص الشارح أو القص الما ورائي أو ما وراء القص “هو نوع من الكتابة السردية، ذاتي الانعكاس، يتمثل في وجود تخييل فوق التخييل الأصلي، وتعليق النص على نفسه وطريقة سرده وهويته، أي أن النص يمتلك وعيّا ذاتيّا ويكسر الحاجز بين الواقع والخيال.

يتمظهر القصّ الما ورائي في أشكال مختلفة: عندما يقطع الكاتب حبكة النص ليشرح شيئا معيّنا، أو عندما يطلق أحكاما على النص أو طريقة صياغته أو التقنيات السردية الأدبية، بصفة عامة. في حالات أخرى، يتمظهر القص الما ورائي بلسان الشخصيات”. ظاهرة التناسل السّردي التي هي سمة الليالي، تجلت في الكتابة السردية، تحت مسمّى نزوع قصصي قصير داخل الرواية، وإن كانت ثمة استفادة أخرى تجلت في استثمار القصة القصيرة في بناء روائي، كما فعل الكثير من الكتاب في ستينات القرن الماضي.

على نحو ما فعل يحيى الطاهر عبدالله من استثمار قصص “الشهر السادس من العام الثالث”، و”الموت في لوحات” من مجموعة الدف والصندوق، لتكون رواية “الطوق والأسورة”، وهي الظاهرة التي امتدت وانتشرت بكثافة في جيل التسعينات، كما فعلت مي التلمساني في “دنيا زاد” التي في الأصل هي قصة سلة ورد (وقد عالجنا هذا الموضوع في مقالة ضافية بعنوان “إعادة كتابة الأعمال الأدبية بين إثارة الدهشة ورفض القارئ” https://alarab.co.uk/).

ما يجمع الأفغاني عتيق رحيمي والفرنسي من أصل جزائري كمال داود بالمصرييْن إبراهيم فرغلي وإيمان يحيى، هو نزوع سردياتهم إلى التناص مع سرديات أخرى، بالتوازي والمعارضة

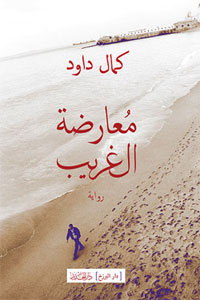

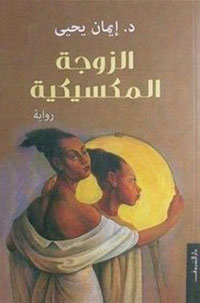

المقصد الغربي لهذا المصطلح يدور حول الشروح والتوضحيات التي يُبديها الراوي/ أو المؤلف أثناء عملية خلق النصوص. وهو ما جعل رسول محمد رسول يترجم المصطلح إلى “السرد المفتون بذاته”، وإن كان هذا المعنى هنا غير مقصود بالمرة، وإن بدت ملامحه في بعض النصوص واضحة، لكن ما أقصده هنا من “القص الشارح” ما يتوازى مع مصطلح “الكتابة على الكتابة” حيث تكون “الرواية الجديدة بمثابة إحياء للنص القديم باستعادة أو إحياء شخصياته؛ ليجعلنا نراه في ضوء جديد، يكشف الإبهام الذي حاق بعضها، أو ملابسات الظروف التي أهملها السرد عن عمد في النص الأول” وفقا لمفهوم جابر عصفور للقص الشارح، وهو ما يقترب من آليات التناص، حيث يستعير النص الجديد (المتناص) من النص القديم “المتناص معه” أفكاره وكذلك شخصياته الرئيسية، بما أن حدود المتناص غير مستقرة، أين تبدأ، وأين تتوقف؟ لذا يأتي تعامل النص الجديد مع النص الأول عبر وسيلتين، الأولى بالتوازي كما في (ملعون دوستويفسكي، وأبناء الجبلاوي). والثانية بالتعارض (معارضة الغريب، والزوجة المكسيكية).

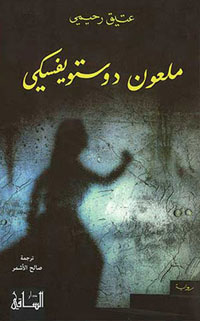

ما يجمع الأفغاني عتيق رحيمي والفرنسي من أصل جزائري كمال داود بالمصرييْن إبراهيم فرغلي وإيمان يحيى، هو نزوع سردياتهم إلى التناص مع سرديات أخرى، بالتوازي والمعارضة. فتكفي نظرة عابرة لعناوين: “ملعون دوستويفسكي”، و”ميرسو تحقيق مضاد”، أو “معارضة الغريب”، و”أبناء الجبلاوي”، باستثناء عنوان إيمان يحيى الملغز بعض الشيء “الزوجة المكسيكية”، لرأينا حضور أسماء لروائيين سابقين وأعمالهم، كالجريمة والعقاب وبطلها راسكولينكوف، وميرسو وقتله للعربي في رواية الغريب لألبير كامو، أو حضور شخصيات محفوظ وعلى الأخص في الحرافيش وإقامة حوار مع بطل الرواية. وفي نص الزوجة المكسيكية يظهر يوسف إدريس وعلاقته ببطل روايته البيضاء، بل إن تناصات ومقتطفات من البيضاء تطرد بكثرة داخل النص الجديد.

الانحياز للعدالة

حضور الروايات “المتناصة” السابقة لا يتمثّل في العناوين، وإنما عبر استدعاء الشخصيات وأيضا في استحضار الأفكار الأساسية. ففي رواية “ملعون دوستويفسكي” لعتيق رحيمي، بطل الرواية هو رسول، جامعي مثقف يعمل بمكتبة الجامعة إلا أنه معدم، أرسله أبوه إلى لينينغراد للدراسة إلا أنه قَدِمَ بعد أن قضى ثلاث سنوات هناك في دراسة القانون، وقد غرم بفتاة روسية، وبعد ستة أشهر لم يتحمل نظرة أبيه إليه فترك البيت وأقام في كابول.

وأثناء عمله في مكتبة الجامعة التقى صوفيا عندما أخذت كتابا منه، فأخذت لحظتها قلبه. يستعيد الراوي عبر شخصية رسول أثناء قتله لـ”نانا عليا” ببلطة -في مخيلته، حيث لا دليل على أنه القاتل، فلا توجد جثة ولا دماء- وهي قوّادة عجوز، لم تكن مرابية بل كانت تشغل الفتيات ظاهريا لأجل العمل في المنزل، لكن في الواقع كانت تضعهم بين أذرع زبائنها، وقد استغلت خطيبته “صوفيا” الفتاة الفقيرة التي تعيل أمها وأخاها بعد موت والدها.

وقدّمت خدمات “داعرة” لأمراء الحرب الجدد. تعيرهم الفتيات، وتقبض مجوهراتهم ثمنا؛ يستعيد شخصية راسكولينكوف المولع به، بطل رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي، حتى أن الراوي يقول في شبه حكم قطعي إن هذه القصة هي المحرض لجريمة القتل التي ارتكبها رسول “ربما هذه القصة المتوارية عميقا في داخله، هي من حرضه على القتل” (ص6). كما أن صوفيا تعترف بالمحاكاة، فتقول له “ليست روايتك أكثر من محاكاة لرواية الجريمة والعقاب التي حكيتها لها أكثر من مرة” (ص139). فالخيط السردي المتمثل في جريمة قتل البطل للمرابية، ودوافعها واحدة في الروايتين وإن اختلفت التفاصيل.

حضور شخصية راسكولينكوف الذي قام بقتل المرابية العجوز، لا يتأتى عبر وظيفتها السردية، كمحفز للبطل، أو حتى بتقليدها بارتكاب الجريمة، دفاعا عن حبيبته سونيا، وإنما أيضا يتأتى باقتفاء أثره، فرسول ما إن ارتكب جريمته وسمع صوتا يُنادي على “نانا عُليا” حتى قفز من النافذة إلى أحد السطوح القريبة وفرّ، دون أن يحظى بالمال. ثمّ يهرول عائدا إلى البيت على نحو ما فعل راسكولينكوف الذي بعد جريمته “عاد مباشرة إلى منزله وانهار بسرعة فوق أريكته” الفارق أن رسولا ليس لديه أريكة. ربما الاختلاف بين شخصية راسكولينكوف، وشخصية رسول أن هناك جريمة حدثت بالفعل قام بها الأول، أما الشخصية الروائية الثانية، فعلى حد دفاع محاميه عنه، عندما أصرّ على أنْ يُقدِّمَ نفسه للمحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة لارتكابه الجريمة، فلا دماء في مسرح الجريمة، ولا أثر للجثة أصلا، بأن جريمة رسول “مُتخيّلة، وإنه متأثر برواية الجريمة والعقاب لدويستويفسكي، وكان يتوق لأن يقتل المرابية لكنه لم يرتكب فعل القتل”.

تتقاطع رواية عتيق رحيمي “ملعون دوستويفسكي” مع رواية دوستويفسكي “الجريمة والعقاب” في بطلها وجريمته الملعونة، وما أصابه من هذيان تأنيب النفس وصل ببطل دويستوفيسكي إلى الدخول في مرحلة هذيان، وفي بطل عتيق إلى حالة من تأنيب الضمير والتبليغ عن نفسه، وأيضا تتقاطع في أفكارها الأساسية، فمثلما كان راسكولينكوف باحثا عن تحقيق العدالة، حتى ولو كانت بالعقاب كما حدث في اقتصاصه من المرابية العجوز، فهنا بطل رحيم مَعنيٌّ بهذا إلى درجه تخيّله أنه قام بجريمة لم تحدث من أجل الانتصار لمبدأ العدالة المتمثل في العقاب.

تتسرب فكرة العدالة لوالد صوفيا الذي التقاه في مقهى للحشيش، بعد أن اختفت دون أن يدري إلى أين، فجالس والدها، الذي كان يتحدث عن “المدير الكلب” كما وصفه، الذي كان في نظره خائنا يستلزم العقاب، فعلى حد تعبير والد صوفيا “لم أستطع انتظار تغيير النظام كي نقوم بمحاكمته”، كما أن رسولا يُبرِّر وهو يتحدث لوالد صوفيا كتابة بعد أن اختفى صوته بسبب أزمة جسدية كما فسرها له الطبيب، موقف راسكولينكوف من جريمة القتل، أن “المرابية حيوان مؤذٍ يسرق المال من البؤساء، وقتلها ليس إلا عدالة”. الغريب أن مؤسسات الدولة لا تعترف بهذه العدالة وفقا للكاتب في وزارة العدل، حيث يرى أن “قتل قوّاد لا يمحي وجود الشر على الأرض”.

الشيء الثاني الذي تتقاطع معه الرواية، هو بؤس الواقع الذي يجعل النساء تخرج للاستجداء في الشوارع، لأن لديهن أطفالا، فالمرأة التي التقاها رسول تعترف بأنها “لا تعرف كيف تعولهم”. وهو الأمر الذي أجاد عتيق تصويره، عبر سرد ينقل المآسي التي تتعرض لها أفغانستان، والانقسامات إلى معسكرات ترفع السلاح ضدّ بعضها، بعد أن صارت الحرب ليست للحرية، وإنما للانتقام فـ”صمتت المدينة بأسرها، نسيت شكل الحياة، الصداقة، والحب” حتى صارت بلدا للشهداء.

وخصصت وزارة للشهداء من كثرة تساقطهم. بل تساوى الموت والحياة “في هذا البلد ولم تعد للحياة أي قيمة، كما لم تعد أيضا للانتحار قيمة” (ص132). حضور رواية الجريمة والعقاب في رواية عتيق يتجاوز حضور الشخصية الرئيسية وانتصافها لمبدأ العدالة، وإنما يتجاوز هذا أيضا إلى تضمين الرواية لمقاطع من رواية دويستوفسكي، فيستعيد رسول بعض المشاهد التي تعضده بعدما أصابه من قلق بعد توهمه قتل “نانا عليا”. ومن ثم تتداخل الخطابات، خطاب النص المتناص مع المتناص معه.

التابع ينهض

يعيد الكاتب كمال داود في “معارضة الغريب” تفاصيل مقتل العربي التي وردت مبتورة في حادثة لم يولها القاتل ميرسو بطل رواية “الغريب” لألبير كامو، أي اهتمام، بل كان يشير إليها بالعربي كنوع من التحقير والتقليل من الجريمة التي ارتكبها في حقه. ومن ثم سعى هارون إلى الانتصار لفكرة الرد بالكتابة كما هي عند بيل أشكروفت، فالتابع يواجه المستعمر، ومن ثم لا يسعى لاستعادة تفاصيل القتل بل غرضه استعادة هوّية العربي، والثأر من المستعمر، فيلح إلحاحا غريبا على إعطائه اسم “موسى” وتاريخا دقيقا لعائلته.

حتى لو كان هذا التاريخ يظهر محنة العائلة بعد مقتله، والأزمات التي واجهتها أثناء دفنه، وعدم عثورها على جثته، والمعركة التي خاضتها الأم لتحظى بلقب أم شهيد. إضافة إلى تمريره لخطاب لغوي يقوّض حالة الاستعلاء التي كانت بادية في خطاب المستعمر، ومن ثم نرى الراوي يسعى لتفكيك خطابه ودحض نظرته الاستعلائية، فيقول “عربي. هل تعلم لم أحسّ يوما أنني عربي؟ إنها صفة تشبه وضع الزنوجة التي لا وجود لها إلا في نظر الرجل الأبيض؟ نحن في الحي، في عالمنا، كنا مسلمين. لنا أسماؤنا ووجوهنا، وعادتنا وكفى. هم الغرباء، الرميون الذين أرسلهم الله لكي يمتحننا، لكن في أي حال كانت ساعتهم معدودة سيرحلون في يوم من الأيام، بالتأكيد. لذا لم نرد عليهم” (ص86).

حضور رواية الغريب لا يتأتى فقط باستدعاء شخصياتها، ميرسو الذي يصفه بالغريب تارة والرومي تارة ثانية أو العربي الذي يكتسب هويته هنا باسم موسى، وإنما يتأتى أيضا الحضور باعتباره محفزا للكتابة، فكما يقول هارون لمخاطبه في الحانة “صار القاتل معروفا وقصته المكتوبة ببراعة هي التي حفزتني على تقليده، بل قُل معارضته. كتب الكاتب بلغته. ولذلك قررتُ أن أحذو حذو الناس في هذا البلد بعد استقلاله: أعني استعادة حجارة منازل المستوطنين سابقا لأبني بها منزلا لي. لغة لي”. (معارضة الغريب: ص9) كما يشير إلى أنه قرأ الرواية قائلا “أنا بدوري، قرأت روايته للأحداث مثلك، ومثل ملايين الآخرين. ومن البداية يفهم كل شيء. فهو حمل اسم رجل وأخي اسم حادث”. ثم بعد فترة يُفصح عن السبب وراء كتابته هذه “أنا أروي لكما (؟) ما لم يتسنَّ قط لموسى أن يرويه” (ص12) إلى أن يصل ” أنني أريد إحقاق العدالة. قد يبدو هذا سخيفا مني في عمري هذا.. لكنني أقسم لك إنها الحقيقة. وما أعنيه بذلك ‘عدالة التوازنات’ لا عدالة المحاكم”.

يبدأ كمال داود مرويته بتناص التعارض مع رواية كامو “الغريب” منذ الاستهلال السردي القصير بقوله “أمي اليوم مازالت على قيد الحياة. صامتة، لا تنبس ببنت شفة” في حين بدأ كامو روايته بهذا الاستهلال الشهير “اليوم ماتت أمي، أو لعلّها ماتت أمس..”. يشير العنوان الأصلي “ميرسو تحقيق مضاد” أو المترجم “معارضة الغريب” إلى وضع بطل كامو في بؤرة المساءلة والندية، في إشارة إلى أن التابع ينهض، فعندما يصف الراوي (هارون) القاتل يُجرِّده من هويته على نحو ما فعل من قبل ميرسو بوصفه للمقتول بالعربي، فيصفه دوما بالقاتل، ويشير إليه بأنه “لم نعرف عنه أي شيء، سوى رومي، غريب”.

لكن هذا الغريب الذي تعرّف عليه عبر صورته التي عرضها الجيران له في الصحيفة، يمثّل وجها للاستعمار والإمبريالية التي حكمت الجزائر، ومن ثم يأتي هنا لا لكونه قاتلا فقط لأخيه الذي كان يمثل للعائلة “المارد الخفي المناضل بجسده العاري ضد الغاوري الرومي، الفرنسي السمين نهّاب عرق الجبين والأرض” (ص27) وإنما كي “يُمثّل كل المستوطنين الذين سمِنوا بعد الكثير من المواسم المسلوبة”.

حالة العبث التي عاشها ميرسو وهو يستقبل خبر وفاة أمه وذهابه للعزاء، والأهم صمته عن الحديث عن الأم التي لم يتذكّرها إلا عندما جاءت برقية إعلان وفاتها، في المقابل يُكرِّر هارون حضور الأم دوما “لا تزال أمي اليوم على قيد الحياة”، ثم يسترسل في الحديث عن أمه الحيّة وأعمالها التي كانت تقوم بها فيحكي أنها ترمّلت مرتين، وأجبرت على العمل عند الأجانب، كي تؤمِّن عيشها “لقد راقها دور الضحية”. حتى أنه يتعمّد صناعة حكاية عنها، وهي تبحث عن جثة ابنها، وعذاباتها فيقدم مأساة لأم زوجها “ذهب مع الريح، وابن أخذته الأمواج”. التعارض كامن في حالة الفخر التي يبدو عليها هارون مقارنة بميرسو بطل كامبو، فميرسو انقطعت علاقته بعائلته بوفاته أمه، أم هارون فيفتخر بالتناسل حتى “باتت الأم تشبه أمها، أو ربما جدة أمها أو جدة جدتها” (ص42).

التجهيل الذي تعمّده كامو لشخصية القتيل، ووصفه بالعربي، يجابهه كمال داود بأكثر من وسيلة، كحيلة لممارسة دور الإقصاء والتهميش الذي مارسه كامو على العربي. فهنا تتم الاستعانة باللغة كأداة للإقصاء فلا يُعلن عن اسمه أبدا وإنما يصفه بالغريب تارة وبالرومي تارة أخرى. وتارة ثالثة يعمد إلى المبالغة في ترديد اسم أخيه كانتصاف للتهميش السابق فيكرر اسمه كثيرا هكذا “موسى، موسى، موسى.. أحب أحيانا أن أكرر هذا الاسم كي لا يختفي من الأبجديات”.

بل يَطْلُبُ مِن مخاطبه في الحانة أن يحذو حذوه قائلا “أن تكتبه بالخط العريض. ها أن رجلا استرد أخيرا اسمه الأول بعد خمسين عاما من موته وولادته. أُصرُّ على ذلك”. (ص23) وتارة يشير إلى أن “هذه الحكاية هي حكاية أخي القتيل موسى”. بل يصل به هذا الهوس إلى أن يوزع اسمه على كل الناس، فالنادل دعاه موسى، والآخر الذي يجلس في أقصى الحانة، يقول عنه “سميته هو أيضا موسى” (ص39).

قرب نهاية الفصل الأول من رواية “الغريب” لكامو، يبدأ ظهور الوجود العربي، وينتهي الفصل بمقتل العربي بخمس رصاصات صوّبها ميرسو إلى العربي “أتلفت الصمت الاستثنائي الذي كان ينعم به شاطئ” (ص72، الغريب). ومع الفصل الثاني تبدأ المحاكمة التي تنتهي نهاية عبثية ليست أقل عبثية من حالة ميرسو نفسه وهو يستقبل خبر وفاة أمه، فالمحكمة تدينه لا لأنه قتل العربي، وإنما لأنه “لم يحسن دفن أمه؛ ولأنه تكلم عنها بالكثير من اللامبالاة”.

لكن في رواية معارضة الغريب، يحضر الرومي/الغريب منذ الاستهلال الضدي لاستهلال الرواية. وكأن الرواية أشبه بتساؤلات عن القاتل ولماذا أفرج عنه بعدما حكم عليه بالإعدام؟ وعن مكان المقتول؟ وعن الإدانة العبثية له من قبل المحكمة. ورغم إدانته لنفسه بعملية القتل عكس ميرسو، إلا أن الأحلام تضغط عليه (يرد على الاتهام الذي وجهه القاضي لميرسو، فهو لم يعاقبه لفعل القتل وإنما لعدم مبالاته عند وفاته أمه، وعدم رعايتها من قبل)، وفي حلم المحاكمة يدافع أخو موسى على نفسه عندما جاء الجميع ليواسوه قائلا “فبمَ يمكنهم اتهامي، أنا الذي خدمت والدتي حتى بعد مماتها، ودفنت نفسي حيّا أمام ناظريها، لكي تعيش بالأمل؟”. بل يوجه سخرية إلى ميرسو، فعندما يتّهم بأنه لم يبك عندما قتل جوزيف، بأنني ذهبت إلى السينما بعدما زرعت رصاصتين في جسده؟ في إشارة ساخرة إلى موقف ميرسو بعد وفاة أمه بأن دفنها ثم تناول الطعام في مطعمه واصطحب ماري إلى السينما وقضاء ليلة معها.

أبناء الجبلاوي

أوّل ما يستدعي عنوان رواية إبراهيم فرغلي “أبناء الجبلاوي: سيرة رواية”، عنوان ترجمة رواية نجيب محفوظ “أولاد حارتنا” حيث ترجمت بذات العنوان إلى اللغة الإنكليزية. الغريب في الأمر أن لعنة المنع التي حاقت بأولاد حارتنا زمن صدورها، عندما تربصت بها الأيدي العابثة وخفافيش الظلام، حلت على هذه الرواية، فأصابها أيضا المنع ومصادرة الأجهزة الرقابية لها عند صدورها باعتبار أن “هذه الرواية تكرّس لرواية نجيب محفوظ “أولاد حارتنا” وهي “رواية مثيرة للجدل” على حد تعبير ناشرة الرواية فاطمة البودي. حضور نجيب محفوظ لا يتأتى في هذا العنوان وكذلك في حضور روايته “أولاد حارتنا” بما شهدته هذه الرواية من مصادرة ومنع وصل إلى حد التربص بالرجل والتحريض على قتله.

وهو ما يجعل من احتمالية أن الرواية ستكون بمثابة رواية متناصة مع أحداثها بالتوازي، وفقا للعنوان الفرعي الذي ذيّل به فرغلي روايته هكذا “سيرة رواية”. لكن حضور نجيب محفوظ وروايته لا يتوقف عند عتبة العنوان أو حتى الإيهام الذي يخلقه العنوان الفرعي من أفق انتظار عند القارئ، لكن ما إن يدلف القارئ من العتبة الرئيسية إلى المتن حتى يصطدم بفهرس المحتويات الذي ينقسم إلى أربعة أجزاء.

في الأقسام الأربعة يحضر نجيب محفوظ بأسماء أعماله التي تأخذ صيغة الأقسام، ومن هذه: (صدى النسيان، الشيطان يعظ، أبناء الجبلاوي). والجزء الرابع يعنونه بـ”حكاية بلا بداية ولا نهاية”. وأسماء أعمال محفوظ لا تتأتى كحلية وإنما هو اختيار عن عمد يكشف به عن حالة التماهي بين السخرية التي تقدمها هذه الأعمال لواقعها، والسخرية التي يقوم عليها هذا المتن الجديد وتعد القضية الأساسية التي تناقشها الرواية، وهي سخرية تصل إلى حد إدانة الواقع الثقافي واتهامه بالعشوائية.

ثم يواصل الكاتب استدعاء محفوظ وهذه المرة باقتطاف جزء من رواية “أولاد حارتنا” ويضعه كتمهيد. ثم يبدأ القسم الأوّل من الجزء الأوّل بحضور فنتازي لنجيب محفوظ من خلال هذه الخبر الذي أذاعه التلفزيون بأن “أعمال نجيب محفوظ اختفت من البلد”، وهو ما شكّل “لغزا لا حلّ له، وأصبح مصير تراثه مماثلا لمصير الحضارات التي تعرضت للغرق فأصبحت نسيّا منسيا” (ص131).