الترجمة في مصر تواجه تحديات كبيرة زاد في تعقيدها الذكاء الاصطناعي

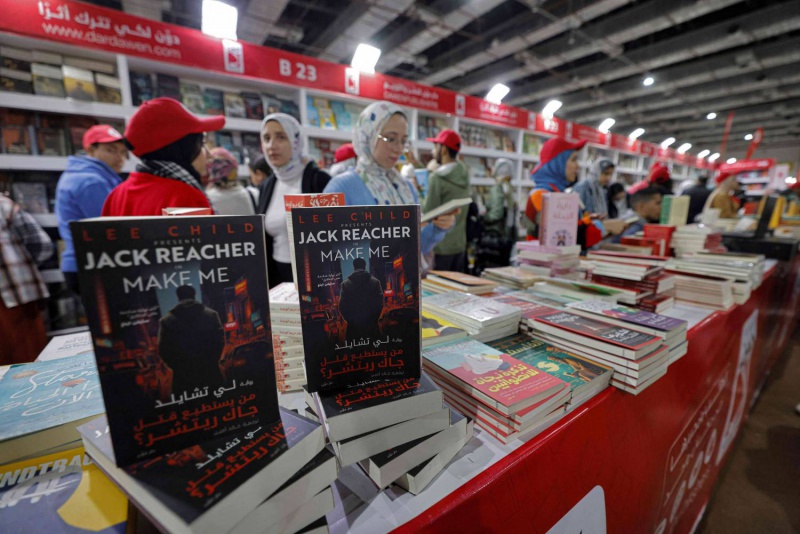

تشهد مصر على غرار العديد من البلدان العربية الأخرى تطورا هاما في حركة الترجمة، لكن هذه الحركية لم تتجاوز وفق الكثيرين الكم ولم تعتن بالكيف وجودة ما يقدم من ترجمات، بينما يعاني القطاع فوضى كبيرة وتحديات خطيرة زاد منها انتشار الذكاء الاصطناعي الذي يستغله بعض المترجمين. "العرب" استطلعت آراء بعض المختصين المصريين للوقوف على واقع الترجمة في مصر والعالم العربي عموما.

الثراء الذي تبدو عليه حركة الترجمة في مصر في القطاعين الرسمي والخاص، لا يعني عدم وجود تحديات كبيرة تواجهها سواء على مستوى النشر أو توفر المترجمين والمحررين الأدبيين أو المكافآت المادية والكيف وغيرها، وذلك كله في ظل تحديات أيضا كبيرة تواجهها صناعة النشر بشكل عام.. وفي هذا التحقيق تتساءل “العرب” عن مشهد هذه الحركة والتحديات التي يعاني منها على مستوى القطاعين الرسمي والخاص.

بداية يرى المترجم سمير جريس أن هذه الفترة الأخيرة تشهد نشاطا ملحوظا في الترجمة، سواء في مصر أو في دول عربية عديدة. وهو طبعا نشاط محمود، أفرز عددا كبيرا من الترجمات، الأدبية في معظمها.

يقول جريس "إذن هناك كم كبير ولكن ماذا عن الكيف؟ من بعيد، نظرا إلى إقامتي في ألمانيا، أستطيع أن أرصد بعض الظواهر، ونظرتي بالتأكيد ليست شاملة: أولا، وكما أشرت، همينة الترجمة الأدبية على فروع المعرفة الأخرى، وهذه إشكالية كبيرة، نظرا إلى أننا في أمس الحاجة إلى ترجمات تواكب الجديد في كافة فروع المعرفة. ثانيا، هناك توجه لإعادة ترجمة الكلاسيكيات لأن دور النشر تعتقد أنها تدر ربحا مضمونا. وهناك أسباب كثيرة بالطبع تبرر إعادة ترجمة عمل ما، سواء لسوء الترجمات السابقة، أو لكونها كانت عبر لغات وسيطة أو أو، المهم أن تضيف الترجمة الجديدة لما قبلها، لا أن تكون مجرد تكرار أو ‘تحرير’ لترجمات سابقة".

ويضيف "أما ظاهرة الترجمة إلى العامية في مصر، فأظن أنها ‘موضة’ ستأخذ وقتها ثم تندثر. ثالثا، نرى تراجعا ملحوظا في أداء المؤسسات الحكومية. الترجمات الجديدة من المشروع القومي للترجمة مثلا قليلة جدا، وسعرها مرتفع بما لا يقارن مع الماضي. هذا إضافة إلى المشاكل القديمة التي يواجهها المشروع والتي لم تحل، مثل مشكلة التسويق وسوء التوزيع خارج القاهرة، ناهيك عن الدول العربية الأخرى".

اضطراب المشهد

ويتابع "رابعا أعتقد أن قطاع النشر في مصر، سواء الخاص أو الحكومي، يمر بأزمة كبيرة، في أعقاب ارتفاع سعر الورق الجنوني، وتدهور قيمة الجنيه، وبالتالي ارتفاع التكاليف عموما (فلنفكر مثلا في تكاليف شراء حقوق ترجمة كتاب). كل هذا أدى إلى بطء نسبي في حركة الطبع والنشر في مصر. هناك ترجمات أنجزتها منذ سنتين أو ثلاث سنوات ولا تزال تنتظر دورها في النشر لدى دور نشر خاصة في مصر، بسبب كل ما ذكرته من قبل".

ويواصل المترجم “عن تجربتي الشخصية: ما لم يكن الكتاب المُترجم مدعوما من جهة أجنبية (تقلل من تكاليف النشر بالنسبة إلى الناشر المصري)، فإن حظ الكتاب في الترجمة يكون قليلا جدا، وأحيانا منعدما. بالمقارنة مع دور النشر العربية، نجد أن العديد من الترجمات الصادرة في مصر تعاني سوء التحرير (أو انعدامه) وكثرة الأخطاء المطبعية. وهذا يعيدنا إلى دور المؤسسات الحكومية ومشروعات الترجمة الكبيرة التي تستطيع، إذا أرادت وإذا كان لديها رؤية، أن تنتهض نهوضا كبيرا بحركة الترجمة إلى العربية، وأن تهتم بفروع أخرى من المعرفة مُهملة حتى الآن، ربما لأنها غير مربحة تجاريا".

ويؤكد المترجم خالد البلتاجي أن دور النشر الخاصة في مصر تسهم بصورة نشطة في نشر وترويج أعمال مترجمة من آداب لم تكن معتادة كآداب شرق آسيا وشرق أوروبا. هذا من شأنه توجيه دفة القارئ إلى آداب كانت مستغلقة إلى وقت قريب وخاصة في العقدين الأخيرين.

ويضيف "ربما مازالت هذه المحاولة الجيدة في مراحلها الأولى ومازالت تجتهد في بناء قاعدة أوسع من القراء في العالم العربي لكنها تساهم بكل تأكيد في إثراء المكتبة العربية وتوسعة أفق المعرفة وخلق توازن معرفي مقابل الموروث الغربي المسيطر على الآداب والفنون. في المقابل يتراجع دور المؤسسات الرسمية في أنشطة الترجمة وهو بالأساس دور خجول للغاية لا نكاد نرى منه أكثر من مؤسستين أو ثلاث في العالم العربي كله لا تتمتع حتى بميزانيات أو سياسات فعالة".

ويبين أنه على مستوى المترجم فإن هناك اضطرابا ملحوظا، حيث تفتقر المهنة إلى الكثير من دعائمها وعلى رأسها غياب مدرسة أو نظرية بعينها تنطلق منها الترجمات المختلفة كالنظرية الثقافية، على سبيل المثال، والتي تتم تنشئة المترجم في إطارها. أضف إلى ذلك غياب نقابة من شأنها تنظيم عمل المترجمين ووضع سياسات تحد من اضطراب المشهد الحالي.

توضح المترجمة والمحررة الأدبية بدار العربي للنشر هدى فضل أن مشهد الترجمة حاليا يواجه تحديات كثيرة للغاية، بدءا من قلة عدد المترجمين الشباب الجدد، وحتى انتشار آليات الترجمة المختلفة “الذكاء الاصطناعي”، وكذلك قلة نسبة المترجمين الأدبيين في مقابل المترجمين التقنيين. لأننا، في العربي للنشر مثلا، نبحث دائما وبصفة مستمر عن مترجمين ومواهب جديدة لتقديمها لمشهد الترجمة الأدبية.

قلة عدد المترجمين

وتضيف "في السنتين الأخيرتين، وهذه السنة على وجه التحديد 2023، واجهتنا مشكلة كبيرة في أن نجد من قد يمكننا أن نصفه بأنه مترجم أدبي جيد، وأنا هنا أتحدث بشكل أكبر عن المترجمين الشباب حديثي التخرج أو من تخرجوا حتى منذ سنتين. فبعض المترجمين لديه مقومات يمكن تحسينها والعمل عليها ليصبح أفضل لكنه غير مستعد لذلك ولا يرغب في ذلك من باب الاستعجال الشديد في أن يتم نشر ترجمته فقط دون الاهتمام بالجودة، وحتى مع بعض الخريجين الجدد في كلية مثل الألسن والتي تخرجت منها شخصيا، فالفارق بين دفعتي والدفعات التي سبقتني والدفعات التي تلتني حتى عام 2019 مثلا، والدفعات التي تخرجت في آخر عامين واضح كالشمس".

وتضيف “قالت لي إحدى المتقدمات، وهي من طلبة قسم الساعات المعتمدة بالكلية، إنهم لم يدرسوا الترجمة الأدبية كما ينبغي وأن التركيز كان على الترجمات التقنية ونظريات الترجمة. وهو بالطبع لن يساعد بأي شكل على إعطائهم مقومات تساعد على أن يصبحوا مترجمين أدبيين جيدين. لا ألقي باللوم على الألسن هنا أو على أي نظام تعليمي، فمن وضعوه يفهمون أكثر مني في هذا، كما أن الخبرة العملية هي التي تعلم أكثر، لكن المترجمين الشباب حديثي التخرج تتملكهم فكرة أنهم لا يحتاجون إلى التعلم (بالطبع لا أعمم القاعدة هنا لكن هذا أغلب ما يقابلني) وأنهم يتساوون مع من لهم خبرة سنوات في جودة ما يقدمون، وبالطبع الحال ليس هكذا، وهو ما يمثل تحديا كبيرا عند البحث عن مواهب صغيرة جديدة”.

ثراء حركة الترجمة في مصر لا يعني عدم وجود تحديات كبيرة تواجهها سواء على مستوى النشر أو توفر المترجمين والمحررين الأدبيين

وتذكر أنه من بين 100 متقدم مثلا، يخرجون باثنين أو ثلاثة مترجمين جيدين أو يمكن العمل على مهارتهم حتى يتم صقلها. وهناك تحد آخر يواجههم ويواجه المترجم في الوقت نفسه هو استخدام الذكاء الاصطناعي الـ”AI” في الترجمة. ولهذا التحدي وجهان، أولهما هو ما يواجه دور النشر التي تنشر أعمالا مترجمة، وذلك بأنه وجدنا عدة مرات أن المترجم يلجأ إلى غوغل أو إلى برامج الذكاء الاصطناعي دون أن يحاول في بعض الأحيان حتى أن يعمل على تحسين هذه الترجمة أو مراجعتها وتحريرها لكي لا تبدو حرفية على الأقل. وهو ما نجده في ثلاثة مترجمين من بين 10 مترجمين والعدد يتزايد وهو ليس بالأمر المبشر بالخير نهائيا، لأنه – وهنا نجد أنفسنا في مواجهة التحدي الذي يقابل المترجم – عندما تجد دار النشر أن هذا يحدث فسيطرح السؤال نفسه: ما فائدة المترجم إذا طالما أنه يتم استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للترجمة؟

وترى فضل أنه بخصوص دور القطاعين العام والخاص، فلا بد وأن يحدث نوع ما من التعاون بينها وبين الكليات التي يتخرج منها المترجمون، ليتم إعداد مترجمين صالحين للعمل في جميع المجالات وليس التقنية فقط، وربما يتم ذلك عن طريق عمل ورش التدريب في كل مكان وبالطبع داخل الجامعات أولا. وكذلك لا بد من تقديم مفهوم المحرر الأدبي ووضعه في إطار أن وجوده لا بد منه لأنه في الأساس من يواجه النتائج السلبية ويعمل على حلها والتخلص منها عند مراجعة وتحرير الترجمات، ومن دونه للأسف ستخرج للقارئ نصوص غير مراجعة وفي معظمها لا يمكن فهمها، لأنها لم تتعرض سوى لنظرة المترجم الأولية فقط دون عين أخرى مهمتها هي تحسين وتجميل النص.