البنيوية التكوينية في الدراسات العربية بين التجاوز والتلفيق

كان لهيمنة المناهج النقدية الغربية في الستينات، على الأوساط الأكاديمية والمنشغلين بالنقد، أثرها الكبير في إثارة حالة من الحراك النقدي في الأوساط الثقافية العربية. وبقدر انتشار هذه المقاربات على تعددها؛ من بنيوية وشكلية وسيميوطيقية ثمّ ما بعد بنيوية، على المستوى النظري، من خلال المثاقفة والترجمة، إلا أنّ قلة من الدراسات توقفت عند الممارسة التطبيقية.

أعقبت مرحلة تأثّر النقد العربي بالنظريات النقدية الغربية مرحلة جديدة تتصل أوّل ما تتصل بنقد النقد. حيث سعت بعض الكتابات النقدية إلى إعادة قراءة المناهج الغربية، وفق ممارساتها التطبيقية العربية، مقارنة بصورتها في الخطاب النقدي الغربي.

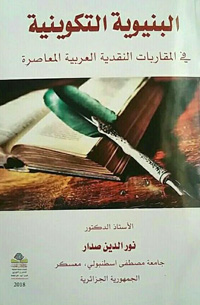

ومن هنا تأتي أهمية كتاب “البنيوية التكوينية في المقاربات النقدية العربية المعاصرة” للدكتور نورالدين صدار، حيث سعى إلى رصد أصداء البنيوية التكوينية في الأوساط الثقافية العربية. باحثا عن أسباب هذا التباين في القراءات النقدية على اختلافها وهي تستقي نهجا واحدا؟ وهي واحدة من الإشكاليات التي تتضح في تعدّد ممارسات البنيوية التكوينية في النقد العربي المعاصر، على اختلاف بيئاته.

أسئلة مشروعة

وضع المؤلف لنفسه منهجا، متخذا من نقد النقد آلية للإجابة عن أسئلة مشروعة على نحو: لماذا لم تتوصل القراءات النقدية العربية إلى تحديد تصوُّر منسجم حول مفهوم التكوين البنائي، على غرار ما هو موجود في الخطاب النقدي الغربي؟ والأهم لماذا لم توحِّد المقاربات العربية مصطلحها النقدي؟ وحسنا فعل المؤلف في طرحه، بسبب حالة التضارب التي لازمت الأوساط النقدية العربية، في استخدام المصطلح في الثقافة العربية، فجاءت الترجمة حائرة بين البنيوية التوليدية والبنيوية التكوينية، والمنهج الاجتماعي في الأدب.

العثور عن إجابة لهذه الأسئلة يمثل هدفا للكتاب وشاغلا أساسيا له. وهو ما انتهى بالمؤلف إلى صياغة فرضية تكشف عن جذور الإشكالية المتمثِّلة أساسا في أنّ الخلخلة المنهجية التي تجلّت على مستوى التنظير والممارسة التي تتبنى منهج البنيوية التكوينية، مرتبطة هي الأخرى بمكوّن ألا وهو غياب تمثّل واعٍ لحقيقة المنهج التكويني، وللأهداف والمقاصد التي يسعى إلى تحقيقها.

توزّعت فصول الكتاب، الصادر عن دار عالم الكتاب بالأردن، على بابين ومدخل، ناقش المؤلف في المدخل المرجعية النظرية للمنهج في الخطاب النقدي الغربي، وصولا إلى القراءات النقدية العربية المستخدمة للمنهج كآلية من آليات التحليل. ومن ثم جاء التركيز مع التفصيل على الأصول الفلسفية التي كانت وراء نشأة هذه النظرية، كالفلسفة المثالية والفلسفة الوضعية، باحثا في التداخلات والمشتركات بين المنظرين، وصولا إلى الصيغة النهائية التي هي بمثابة ثمرة جهد جماعي.

الكاتب يستقرئ المنهج في كتابات مختلفة شرقية وغربية، وأدبية وذات طابع نقدي وفكري، وهو ما حقق رؤية شمولية

ثم تطرّق صدار إلى دراسة المرتكزات والمبادئ التي كانت وراء الصياغة النظرية والمنهج. بدءا من كتابة “الروح والأشكال” بوصفه الكتاب الأساسي الذي يُجسّد تأثير الفلسفة المثالية والفلسفة الوضعية من جهة، ومن جهة ثانية يعدُّ مرجعا مباشرا للنظرية التكوينية كما وصلت عن لوسيان غولد مان في صيغتها النهائية. مختتما المدخل بالقراءات النقدية العربية التي تبنت المنهج التكويني، وقامت بتجريب مقولاته وفق تمثّلها.

مراعيا تسلسلها التاريخي على تنوّعها. وقد قسّمها إلى أصناف متعدِّدة ما بين قراءات قاربت نصوصا شعرية، كدراسة الطاهر لبيب عن سوسيولوجيا الغزل العربي، وصنف ثانٍ قارب أعمال سردية كغالي شكري في المنتمي وعبدالمحسن طه بدر في الرؤية والأداء، وحميد لحميداني في الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، إلى غير ذلك من الأعمال النقدية. وصنف ثالث شمل القراءات التي قاربت الدراسات النقدية كدراسة محمد بنيس عن محمد مندور. ويمنى العيد في معرفة النص.

رؤية العالم

في الحقيقة سعى المؤلف إلى استقراء المنهج في كتابات مختلفة شرقية وغربية، وأدبية وذات طابع نقدي وفكري، وهو ما حقّق رؤية شمولية، توضح الفوارق بين النقاد في فهم المقولات النظرية التي أرساها المنظرون الأساسيون للمنهج، وإذا كانت المقاربات قد كشفت في الكثير منها عن فهم ووعي حقيقيين بالمنهج وهو ما ظهر واضحا في آليات التطبيق، والبحث عن رؤية العالم، إلا أن قلّة منهم تحايلت بالتلفيق في استخدام المصطلحات في غير سياقاتها.

وقد سعى الباحث أثناء عرض هذه القراءات إلى التركيز على مفهوم المنهج كما تمثلته كل قراءة وتمظهر فيها، وإبراز الرؤية التي كانت مستهدفة في القراءة للعالم، وحصر مكونات البنية التكوينية أو البنية العميقة الدالة التي ماثلت السطح أو المعادل الموضوعي.

ثمّ تلا المدخل بابان، ناقش الأوّل النظرية البنيوية التكوينية. وفي أثناء مقاربته للمنهج والمصطلح، وكيف جاء في المقاربات النقدية العربية، عاب صدار على الباحثين العرب أنهم لم يولوا شأنا كبيرا لهذا المفهوم، فكانت ترجماتهم في الأغلب لشكل المصطلح لا للمفهوم الذي يحتويه، دون أن يقدّم البديل الذي تفرضه طبيعة المحتوى الذي يشير إليه المصطلح كما يرتضيه.

أما الباب الثاني فقصره المؤلف على مقاربات البنيوية التكوينية في المدونة العربية، واشتمل هذا الباب على خمسة فصول، تناول فيها الممارسات العربية، وتعدّد أشكالها. متحدثا عن الرؤية المأساوية بوصفها مكونا شموليّا من مكونات القراءة العربية، كما تجلت في الشعر العذري نتيجة للتهميش والحرمان، وفي الرواية العربية بفعل القهر السياسي والاقتصادي، حيث إن الثنائيات المتضادة في العلاقات الإنسانية وفي الشخص مردها القهر الاقتصادي المادي. فتدهور الظروف الاقتصادية للمجتمع يؤدّي إلى تدهور السلوك العام.

لا يفوت المؤلف التوقف عند المقاربة المرجعية النقدية التي اعتمدت المنهج، كما في دراسة محمد برادة عن محمد مندور والتي حاول الكشف عن جذور المرجعية النقدية ومكوناتها البانية من خلال القراءة التي نهضت على تجريب عدة مناهج وفي طليعتها المنهج التكويني الذي مكّن برادة من الوقوف على المرجعية النقدية للنظرية عند محمد مندور، وبهذا تقتحم النظرية حقلا آخر من حقول المعرفة وهو عالم النقد الأدبي، فضلا عن الأعمال الإبداعية.

كما كشفت الدراسة عن رؤى سوسيولوجية للواقع العربي، جسدتها مجموعة من الأجناس الأدبية وإن اختلفت أنماطها باختلاف المكونات ورؤى المبدعين أنفسهم للواقع. من رؤية متأزمة رافضة للواقع إلى رؤية اجتماعية متناقضة متصالحة معه تارة وثائرة عليه تارة أخرى. وفي الأخير يقول إن البنيوية التكوينية ليست وصفة منهجية جاهزة تسْهُل الاستعانة بها لقراءة الإبداع والتاريخ، وإنما هي ممارسة وكفاءة منهجية تُعين الباحث على تفعيلها وفق ما تقتضيه الرغبة الفردية.

في الكتاب جهد علمي حقيقي، يُشْكر عليه المؤلف، بتتبعه المنهج في أصوله الغربية، وتردداته في المدونة العربية الإبداعية والنقدية والفكرية، وإن كان أغفل الجهود النظرية التي قاربت المنهج إلى العربية، كما في جهود سيد البحراوي وأمينة رشيد، وأيضا جهود جابر عصفور في ترجمته للكثير من رواد هذا المنهج كغولد مان، وبيير زيما. وإن كان جوابه بأن الكتاب اعتنى بالمقاربات التطبيقية التي اشتغل عليها النقاد العرب،إذن، فلماذا أغفل كتابات السيد ياسين، وحسين مروة، وأيضا سيد البحراوي وعمار بلحسن سواء عن طريق التأليف أو الترجمة؟!