الاشتكاء من غياب النقد كذبة الكاتِب العربي الخطيرة

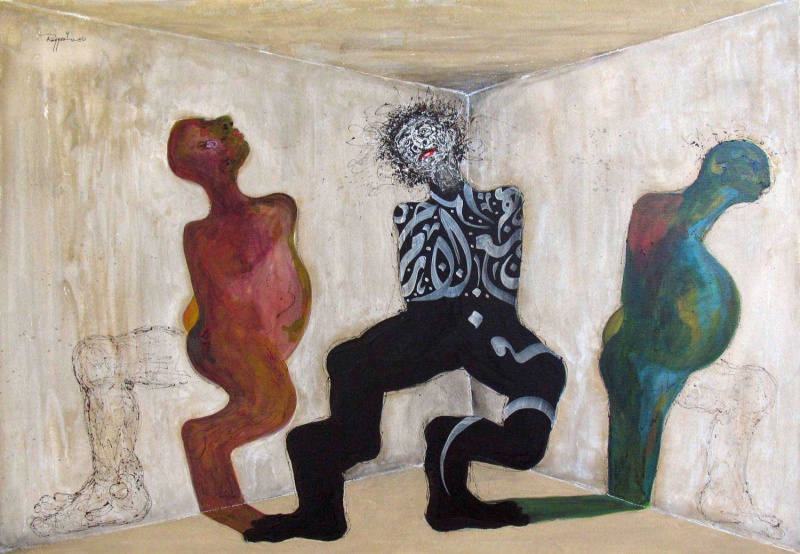

الأفعال الثقافية تقوم أساسا على الحوار والأسئلة والنقد، والكتابة في جوهرها حوار بين أكثر من طرف وأكثر من صوت وتصور، وإذا تحول هذا الحوار أو التفاعل إلى صوت واحد فسد جوهر الكتابة كليا. في الواقع الأدبي العربي نعاني بشكل خطير من هذا الصوت الواحد، حيث لا يقبل الكتّاب النقد، وبالتالي تحولت الحوارات إلى مونولوغات مدحية.

يشتكي الكُتاب العرب من غياب النقد، لكن حقيقةً ما يبحثون عنه ليس الدراسات النقدية، بل رسائل المديح الممهورة بتوقيع الناقد. لماذا لا يتقبل الكاتب العربي، وتحديدًا الروائي، النقد؟ هذا السؤال ليس مجرد انطباع عابر، بل هو خلاصة تجارب وملاحظات متكررة، تكشف عن بنية نفسية هشة تجعل من النقد الموضوعي، من وجهة نظر الروائي، فعلًا عدائيًا، ومن الملاحظة السلبية طعنة شخصية.

إن هذه الظاهرة، التي تتجاوز حدود الحساسية الطبيعية التي قد يشعر بها أي مبدع تجاه تقييم عمله، تكشف عن أزمة عميقة في الثقافة الأدبية العربية، أزمة تتجذر في منظومة من التوقعات المشوهة والعلاقات الملتبسة بين النقد والإبداع، بين الكاتب والقارئ، وبين النص والسياق الاجتماعي الذي ينتجه ويستقبله، بل وأيضا يتجذر تحديدا في سؤال الغاية من الكتابة.

أزمة وعي خطيرة

النقد الأدبي تحول من ممارسة ثقافية صحية ومطلوبة إلى فعل خطير قد يكلف صاحبه مكانته المهنية والعداء

منذ أن بدأتُ كتابة المراجعات، بصفتي قارئا، قبل ثماني سنوات، استقر لديَّ يقينٌ مقلق: الروائي العربي لا ينتظر منك قراءة نقدية لروايته ولا حتى قراءة انطباعية موضوعية عادلة، بل يتوقع “شهادة تقدير” كاملة الأوصاف. ولعلني أوضح هنا قبل المتابعة أنني لست ناقدًا محترفًا بالمعنى الأكاديمي للكلمة، بل قارئ تتراكم خبراته مع مرور السنوات، قارئ يحاول فهم النصوص والتفاعل معها انطلاقًا من تجربته في القراءة والكتابة الروائية، وبحثه المستمر في كتب الفكر والنقد الأدبي.

بصفة القارئ هذه، يمكن أن يُقال هذا يعجبني وهذا لا يعجبني، مع تقديم تفسيرات موجزة أحيانًا وأحيانًا لا. هو رأي شخصي لا ضرر فيه، رأي شخص يتطور بمرور السنوات مع تراكم الخبرات. يمكن تجاهل هذا “الرأي الانطباعي” واعتباره بلا وزن، لا مشكلة هنا، إنما المشكلة هي أن الكاتب يريد المديح حتى لو كان الرأي انطباعيًا محضًا بلا تبرير نقدي، لكن إذا أُشير في إطار المدح نفسه إلى ما لم يعجب القارئ فإنه ينتفض رافضًا.

لا يريد الكاتب رأيًا انطباعيًا؟ لا بأس، لكن يجب أن يرفض نوعيه معًا، الإيجابي والسلبي، وليس أن يسعى فقط لتحصيل ما يعجبه. مع ذلك، يمكن أن نرى من تعليقات النقاد المحترفين الذين يكتبون دراسات نقدية وصفية وتفسيرية أنهم يعانون من الأمر نفسه: يريد منهم الكاتب المديح فقط، ولا شيء من الحديث عن السلبيات، حتى لو كانت مفسرة.

يمكنك أن تكرّس تسعًا وتسعين في المئة من مراجعتك، أو مقالك النقدي، لسرد نقاط القوة والإشادة بجماليات العمل، لكن إن تجرأت وخصصت الواحد في المئة المتبقي للإشارة إلى هنة أو ضعف، أو حتى مجرد اقتراح بأن العمل كان يمكن أن يكون أفضل، فإن تلك النسبة الضئيلة ستكون كفيلة بنسف كل ما سبقها. سيتحول كل ذلك المديح إلى هباء منثور، وستتحول أنت، في عين الكاتب، من قارئ متفاعل إلى عدو متربص.

هذا التعميم، على قسوته، لا يهدف إلى الظلم بقدر ما يهدف إلى تشخيص ظاهرة. فالروائي الحقيقي، الواثق من مشروعه، والذي يدرك أن النقد الموضوعي هو جزء لا يتجزأ من حياة العمل الأدبي، لن يرى نفسه معنيًا بهذا الكلام. لكن المشكلة تكمن في أن هذا النوع من الكتّاب يشكل أقلية ضئيلة في المشهد الأدبي العربي الراهن، بينما تهيمن على المشهد فئة أخرى تتعامل مع النقد كما لو كان اعتداءً شخصيًا، وتفسر أي تحفظ أو ملاحظة سلبية كمحاولة للتقليل من شأنها أو النيل من مكانتها.

إن هذه الحساسية المفرطة تجاه النقد تعكس، في جذورها العميقة، أزمة ثقة؛ ثقة بالذات الإبداعية. فالكاتب الذي يتفاعل بحدة مع أي نقد سلبي غالبًا ما يكون كاتبًا يشك في مستوى عمله أو في قدراته الإبداعية، فيجد في النقد تأكيدًا مؤلمًا لشكوكه الداخلية، ما يدفعه للدفاع عن عمله بطريقة هستيرية تفضح عدم اقتناعه الحقيقي بجودته (هذا إن كان أصلا كاتبا يبدع لأجل الفن ولا يكتب حصرا ليحصل على نصيبه من جوائز الرواية).

تتجاوز المسألة حدود الانزعاج العابر، لتصل إلى قطيعة ممتدة وضغائن تستمر لسنوات. من الحالات التي فرضت نفسها عليّ قصة شاعرة مغربية أصدرت رواية قبل ثماني سنوات. كتبتُ عنها مراجعة أشدت فيها بجوانب من العمل، قبل أن أختم بفقرة صغيرة أشرت فيها إلى أن الرواية كان يمكن أن تستفيد من عملية تحرير إضافية لصقل الرواية ورفعها إلى المستوى التالي. هي ملاحظة قصدت منها أن الرواية في عمقها جوهرة كانت تحتاج إلى صقل إضافي لتخرج أنقى وأبهى، لكن الكاتبة اعتبرتها طعنة شخصية.

بلغني وقتها أنها “غاضبة” وتشتكي مني، في لقاءات الوسط الثقافي في طنجة. تجاهلت الأمر ونسيته، إلى أن تصادفنا قبل عامين، أي بعد ست سنوات، في معرض الكتاب بالرباط، حيث وجدت زوجها يخبرني، في سياق حديث عابر لا أتذكر تفاصيله، بأنها “ما زالت غاضبة.” الأسوأ من ذلك أنني قبل شهر التقيت صديقا قديما لم ألتقه طيلة سنوات، يعمل في مجال النشر، تطرق بنا الحديث إلى الرواية والجوائز فأبلغني ضاحكا أن تلك الكاتبة لا تزال غاضبة.

هذه القصة، على طرافتها الظاهرية، تكشف عن بعد نفسي عميق ومقلق في علاقة الكاتب العربي بالنقد، وحتى بآراء القراء. إن امتداد الغضب لثماني سنوات بسبب ملاحظة نقدية بناءة يشي بخلل جذري في فهم طبيعة العملية الإبداعية ودور النقد فيها. فالإبداع الحقيقي، في جوهره، حوار مستمر بين النص والمتلقي، وهذا الحوار لا يمكن أن يكون حوار مديح دائم ومطلق، بل لا بد أن يتضمن أسئلة واعتراضات وملاحظات نقدية تساهم في تطوير الوعي الإبداعي للكاتب وتساعده على فهم تأثير نصوصه في القراء المختلفين.

تتخذ هذه الحساسية أبعادًا أكثر خطورة حين تتقاطع مع مصالح الكاتب المهنية. ففي إحدى دورات جائزة المغرب للكتاب، التي كنت قد تقدمت إليها بروايتي “أحجية إدمون عمران المالح”، اتصل بي صديق صحافي ونصحني بأن أتوقف عن انتقاد روايات الكتاب المغاربة في المراجعات المتفرقة التي أكتب، بشكل محدود في فيسبوك. أخبرني بأن نقاشات دارت خلال جلسات التحكيم كشفت عن “حالة من النفور” من اسمي بسبب كتاباتي النقدية. هنا، لم يعد النقد مجرد رأي، بل أصبح تهمة تعرّض صاحبها للعقاب، وتؤثر على حظوظ أعماله في التقييم الموضوعي، بل وتعرضه حتى للنفي من الوسط الثقافي.

هذه الحادثة تكشف عن الوجه الأكثر ظلمة لهشاشة الكاتب العربي، وهو تحول النقد الأدبي من ممارسة ثقافية صحية إلى فعل خطير قد يكلف صاحبه مكانته المهنية. إن هذا التطور المقلق يعكس تحول الوسط الثقافي العربي إلى ما يشبه المافيا الثقافية، حيث يُطلب من كل عضو الولاء المطلق للجماعة وتجنب أي نقد قد يُفهم على أنه خروج عن الإجماع. هذا الوضع لا يقتل النقد فحسب، بل يقتل معه أي إمكانية لتطوير الإبداع وتحسين مستوى الإنتاج الأدبي، لأنه يحرم الكتّاب من التقييم الصادق الذي يحتاجونه لفهم نقاط ضعفهم والعمل على تجاوزها.

وثمة حالة طريفة ومحزنة تكشف عن تجليات أخرى لهذه الهشاشة. حين كتب صديق مصري مراجعة موضوعية لرواية كاتب مصري آخر، لم أتردد في الإشادة بالمراجعة لعمقها وتوازنها. كانت النتيجة مفاجئة وصادمة: قام الروائي صاحب العمل بـ”حظر” كاتب المراجعة على فيسبوك، ثم وسّع دائرة الحظر لتشمل كل من أبدى إعجابه بالمراجعة، وكنتُ من بينهم. كانت تلك لحظة كاشفة، أدركت فيها إلى أي مدى يمكن أن يكون الكاتب العربي هشًا، حيث لا يطيق الرأي الآخر، ولا حتى من يقدّر ذلك الرأي.

هذا السلوك، الذي قد يبدو طفوليًا وساذجًا، يعكس في الحقيقة أزمة عميقة في علاقة الكاتب العربي بمفهوم الحرية الفكرية وتعدد الآراء.

الشللية وغياب الحوار

الروائي العربي لا ينتظر قراءة نقدية لروايته ولا حتى قراءة انطباعية موضوعية بل يتوقع "شهادة تقدير" ومديحا

إن تحليل هذه الظاهرة يقودنا إلى فهم أعمق لجذور المشكلة، التي تتجاوز حدود الشخصية الفردية لتشمل البنية الثقافية والاجتماعية التي تنتج هذا النوع من الكتّاب. ففي مجتمع يعاني من أزمة نقد حقيقية، حيث تهيمن المجاملات الثقافية والمصالح التجارية المتبادلة، ينشأ الكاتب وهو يتوقع الإشادة المطلقة، ولا يتعود على التفاعل مع النقد الموضوعي. هذا الوضع يخلق جيلًا من الكتّاب الذين يعيشون في فقاعة من التقدير الزائف، وعندما يواجهون النقد الحقيقي لأول مرة، يصابون بصدمة نفسية تدفعهم للرد بطريقة هستيرية.

كما أن ثقافة الشللية الثقافية السائدة في الوسط الأدبي العربي تساهم في تفاقم هذه المشكلة. فعندما يعتاد الكاتب على التحرك ضمن دائرة ضيقة من الأصدقاء والمعارف الذين يقدمون له الدعم والإشادة المستمرة، يفقد القدرة على التعامل مع النقد الخارجي أو الرأي المختلف. هذه الشللية لا تحمي الكاتب من النقد القاسي كما يعتقد، بل هي تحرمه من فرص التطور والنمو الفكري، لأنها تبقيه محاطًا بأصوات متشابهة تعزز وهم التفوق دون أن تتحداه أو تدفعه لتجاوز حدوده.

إن الكاتب الحقيقي هو الذي يدرك أن النقد الصادق، حتى لو كان مؤلمًا، أقل ضررًا من المديح الكاذب الذي قد يجعله يعيش في وهم الكمال ويمنعه من رؤية عيوبه والعمل على تجاوزها.

كثيرة هي الحالات، لكن ما ذكّرني بهذا الموضوع هو حالة كاتب مغربي، متوج بالجوائز، كتبت قبل أيام عن روايته الأخيرة، ورغم أنني أبلغته مسبقا بحكم الصداقة (للتقليل من الحرج وإبعاد سوء النية)، ورغم أن المراجعة وإن كانت تنتقد الرواية إلا أنها تحتفي، في أكثر من موضع، بكاتب الرواية، غير أن القطيعة (أو على الأقل البرود حتى الآن) كانت هي مصير صداقتنا.

إن هذا الموقف، الذي يتكرر مع كل مراجعة نقدية أكتبها، يطرح أسئلة جدية حول مستقبل النقد الأدبي في العالم العربي. فإذا كان الكاتب لا يتحمل النقد (لا من الناقد المحترف ولا من القارئ)، ماذا سيبقى من النقد الحقيقي (وقد أبلغني أكثر من ناقد أنه صار يعزف عن الكتابات النقدية لما تخلقه من عداوات مجانية)؟ وكيف يمكن للأدب العربي أن يتطور ويرتقي في غياب حوار نقدي صحي وبناء؟