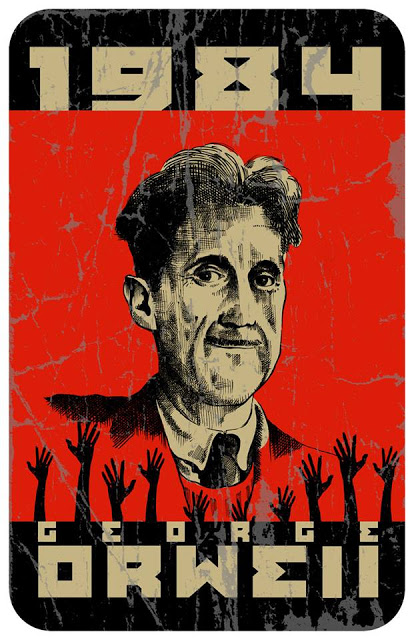

"الأخ الأكبر" أصبح مرحبا به كساعة في معصم اليد

أصبح مصطلح “الأخ الأكبر” الذي ظهر استخدامه في عام 1948 حين نشر جورج أورويل روايته الشهيرة “1984” بحاجة إلى إعادة تعريف بعد أن بلغت الرقابة اللصيقة لحركاتنا وسكناتنا، مستويات لم تكن تخطر على البال.

في تلك الرواية الخيالية كانت هناك شاشات تلفزيونية ضخمة في بيوت أعضاء الحزب الحاكم والأوحد، ترصد دقات القلب لتكشف عن أي مؤامرة ضد “الأخ الأكبر”، وهو الحاكم الغامض لدولة أوشنيا الدكتاتورية، الذي لا يدري أحد إن كان موجودا بالفعل أم لا.

أورويل سبق زمانه وتخيل قبل 70 عاما، جانبا مما حدث في زماننا بالفعل، أما اليوم فمن المستبعد أن تتمكن أي مخيلة من معرفة عدد نوافذ الرقابة ومساحاتها وأدواتها المحيطة بنا بالفعل، ناهيك عن إمكانية تخيل ما سيحدث مستقبلا.

لا مجال هنا لحصر أدوات الرقابة المعلنة. وسنكتفي بساعة اليد وتحديدا ساعة “أبل ووتش” المهيمنة على سوق الساعات الذكية، والتي تعلن وتفخر بأنها تراقب حركاتنا وسكناتنا وتعد الأنفاس ونبضات القلب، بالمعنى الحرفي لتلك الكلمات.

رقابة موضع ترحيب

تقدم تلك الساعة دون مواربة، لجميع من يرتدونها عدد دقات القلب ومعدلاتها ووتيرة حرق السعرات الحرارية وعدد الأنفاس، سواء كان الشخص يتسلق جبلا أو يمشي في إحدى الحدائق أو الأسواق أو كان في حوض سباحة أو صالة تمارين رياضية.

هي أيضا تتبع مسار الحركة بدقة متناهية لتجمع خارطة تحركاتنا، التي قد تستخدمها الشركات وربما السلطات وربما تصل إلى القراصنة، إذا تم اختراق البيانات وهو أمر شائع.

يمكنها أيضا أن تقدم تحليلا لعمق النوم وتقلبات وترددات الشخير، ويمكنها تشخيص الملامح الأولية للكثير من الأعراض المرضية.

ساعة أبل ووتش كانت في البداية تعد من سلع الرفاهية، إلا أنه سرعان ما أصبح واضحا أن جاذبيتها الحقيقية كانت لأسباب عملية تكمن في وجود جهاز استشعار على المعصم، أكثر من كونها جهازا للاتصالات ومعرفة الوقت

بعد ذلك ركبت دراجة كهربائية من شركة ليم إلى المنزل، ما جعلها تلاحظ مساري الفعلي ووقتي والسعرات الحرارية التي أحرقتها، وأوضحت بفخر “متعقب من نظام تحديد المواقع جي.بي.أس”، في نهاية المطاف.

أورويل تمكن في شطحة خيال من أن يسبق شركة أبل إلى تصور إمكانية ابتكار مستشعرات القلب من خلال تلك الشاشات التلفزيونية العملاقة، لكن أبل ربطتنا بالفعل بقيود الأخ الأكبر في المعصم لتحصي بالفعل أعمق تفاصيل الجسد والحياة.

يقول الكاتب جون غابر في مقال نشر في صحيفة فايننشال تايمز إن ساعة أبل ووتش لا تبدو “أورويلية ” نسبة إلى رواية أورويل، وهو مصطلح يستخدم لوصف النظام السياسي الذي تحاول الحكومة فيه السيطرة على كل تفاصيل حياة الناس.

لكنه يقول إن العديد من تفاصيل مراقبة البيانات الشخصية التي تقوم بها تبدو “أورويلية بالفعل”.

متاهة المخاطر

هناك غابة وجبهات وجدل ومعارك واسعة تتعلق بانتهاكات الخصوصية وما إذا كان من حق الشركات جمع بيانات الأفراد وإلى أي مصير سوف تؤول تلك البيانات في النهاية ولأي غرض سوف يتم استخدامها.

ومن المستبعد أن يتم حسمها في المستقبل القريب لأن التشريعات والقواعد التنظيمية تسير ببطء خلف تغيرات وتطورات أسرع منها بكثير، ولذلك فإنها لن تتمكن من وضع قواعد واضحة لجميع تفاصيلها.

في منتصف الشهر الماضي وافقت “إيكويفاكس” وكالة التصنيف الائتماني للأشخاص، على دفع نحو 800 مليون دولار، في تسوية مع سلطات تنظيمية أميركية بشأن اختراق حدث في عام 2017، جرت خلاله سرقة معلومات شخصية حساسة لنحو 147 مليون شخص من قاعدة بيانات الوكالة.

في تلك القضية احتفظت شركات مبيعات تجزئة ومصارف بتلك البيانات وتبادلتها منذ تأسيس “إيكويفاكس” في عام 1899، وسجلت هذه الممارسة ضمن عشرات من مستويات الائتمان في الخمسينات.

اليوم في عالم الإنترنت والهواتف الذكية تحولت تلك الممارسات إلى صناعة واسعة يصعب رصد جميع نشاطاتها. وقد أطلقت عليها شوشانا زوبوف، الأكاديمية والمفكرة في جامعة هارفارد، مصطلح “رأسمالية المراقبة”.

ويقوم حاليا عدد هائل من شركات الإنترنت أو التطبيقات بجمع البيانات من خلال سلوكنا على الإنترنت من أجل أغراض كثيرة، أبرزها استهداف الأفراد بإعلانات موجهة تلائم اهتماماتهم المحددة من خلال ذلك السلوك.

هذا هو ثمن الدخول الحر إلى التطبيقات والخدمات المجانية، حيث يوافق كثيرون على شروط الاستخدام دون تفكير، حين تطالعه الشاشة بشرط القبول قبل الدخول فيسارع إلى النقر على زر “موافق”.

يقول جون غابر إن استخدامه لساعة أبل ووتش لم يكن شرا لا بد منه لتحمل مراقبته اللصيقة، بل إنه يريد أن يتم تتبع حالته الصحية وأنه يدفع مقابل تخزين البيانات وتحليلها.

وهو يرى فائدة في تزايد أجهزة الاستشعار المربوطة بأجسامنا والمثبتة في السيارات وفي الأجهزة المنزلية لأنها تمكننا من مراقبة أنفسنا بشكل أفضل.

أما زوبوف الناقدة لسلوك شركات التكنولوجيا مثل غوغل فتقول إن جمع البيانات بشكل شبه قسري هو “انقلاب يفرض علينا من الأعلى ويتم من خلاله تثبيت نوع جديد من السلطة السيادية”.

وأصبحت البيانات التي تجمعها الشركات عن سلوك الأفراد من الأصول الكبيرة التي تملكها، وهي أسهل كثيرا من إنتاج سلع وخدمات استجابة لطلب المستهلكين.

وتقارن زوبوف رأسمالية المراقبة من أعلى إلى أسفل بـ”ثورة المستهلك” في إنكلترا في القرن الثامن عشر، حين أصبح ما كان من الكماليات مثل الأقمشة المنقوشة رائجا بين الطبقة المتوسطة الناشئة.

حاجة كمالية أم ملحة؟

ويقول غابر إن ساعة أبل ووتش كانت في البداية تعد من سلع الرفاهية، إلا أنه سرعان ما أصبح واضحا أن جاذبيتها الحقيقية كانت لأسباب عملية تكمن في وجود جهاز استشعار على المعصم، أكثر من كونها جهازا للاتصالات ومعرفة الوقت.

ويضيف أن انجذاب المستهلك إلى أجهزة “إنترنت الأشياء” كان يبدو سخيفا، حيث “من يحتاج إلى ثلاجة تخبره متى يشتري الحليب أو الزبدة؟”.

ويقول إن التطبيقات الصحية أصبحت تظهر الفوائد الحقيقية، ليس من حيث الحفاظ على لياقة الأشخاص البدنية فقط، بل أيضا في مراقبة وتشخيص ومعالجة الأمراض.

ويشير على سبيل المثال إلى شركة “ليفونغو” الأميركية وهي شركة خدمات صحية رقمية تقدمت مؤخرا بعد نجاحها بطلب لإجراء طرح عام أولي. وتسمح الخدمات التي تقدمها لمرضى السكري باختبار مستويات السكر في الدم، وتحليل النتائج عن بُعد وإبلاغهم برسالة من خلال تطبيق عما يتعين عليهم فعله على الفور.

وبدأت أعداد متزايدة من الأشخاص تدرك أن الموافقة على مراقبة بياناتها الصحية الأساسية، تساعدها على المحافظة على الصحة بطريقة أفضل.

كما أن المراقبة عن بُعد لها فوائد كبيرة في رعاية المسنين والمرضى وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر. ويمكن لتلك الأجهزة إبلاغ أشخاص آخرين عن حالات الطوارئ التي يتعرضون إليها، إضافة إلى التذكير بمواعيد تناول الأدوية.

ولا تقتصر فوائد هذه الأجهزة على الصحة فهي تساعد المستخدمين على مراقبة منازلهم من خلال بث فيديو من داخل الغرف إلى الهواتف والساعات الذكية.

ويقول جون غابر إن ذلك يشبه الشاشات التي تخيلها جورج أورويل، لكن الفرق أن المستهلك هو الذي يسيطر عليها، بدلا من مراقبة “الأخ الأكبر” أي الحكومة. ويقر بصعوبة الفصل بين رصد البيانات والمراقبة لأن كليهما ينطوي على جمع البيانات وتحليلها، رغم الفارق في القصد.

المشكلة تكمن في أن مسار مراقبة الحياة والصحة المرحب به يختلف كليا عن المسار المريب لمراقبة بيانات سلوك المستهلك ووضعه الائتماني، التي لا ندري إلى أي شركة أو سلطة أو عصابة يمكن أن تصل في النهاية، سواء كانت من أجل تحديد الإعلانات المستهدفة أو أي أغراض شريرة.

هذا الجانب الغامض يتنافس فيه سماسرة البيانات منذ سنوات دون أن يعرف المستهلكون كيف سيتم توظيف بياناتهم الشخصية وحجم الأضرار المتوقعة على المدى البعيد، ولا يملكون أي نفوذ لتحديد مسارها في مواجهة السماسرة. ويؤكد غابر ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية عند السماح بمراقبة البيانات الصحية تتعلق بالحفاظ على الخصوصية. الأول هو عدم استخدام بيانات ممارسة الرياضة مثل السباحة أو ركوب الدراجة، في الترويج لبيع الأدوات الرياضية أو مشروبات الطاقة.

كا ينبغي عدم السماح بمشاركة البيانات المتعلقة بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السجلات الطبية الحساسة الأخرى، لأنها يمكن أن تستخدم في أغراض، قد تتسع بشكل كبير وخطير في المستقبل.

أما الحذر الأكبر فإنه يتعلق بالأمن لأن اختراق الصور الشخصية والسجلات الطبية مخيف بدرجة أكبر من تسرب تفاصيل البطاقة الائتمانية، وكلما كانت الصور شخصية وحميمة بشكل أكبر، زادت الخطورة.

رقابة دون استئذان

وقد اتسع الجدل في الأسبوع الماضي بعد الكشف عن أن متعاقدي شركة أبل يستمعون بانتظام إلى المعلومات الحساسة في تسجيلات المساعد الصوتي “سيري” مثل المعلومات الطبية السرية والأحاديث العائلية والحميمة كجزء من وظيفتهم لتطوير جودة مساعدها الصوتي.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن ما يتم تسجيله عبر ساعة أبل ووتش والمساعد الصوتي المنزلي هوم بود، يتم الاستماع إليه من قبل المتعاقدين. لكن خطورة ذلك لا تنتفي في تأكيد أبل أن الغرض هو معرفة دقة استجابة سيري ومحاولة تطويرها.

المثير للقلق أن سرعة تطور وسائل مراقبة تفاصيل حياتنا تفوق كثيرا قدرتنا على زيادة الحذر وتفوق قدرة السلطات التنظيمية على مراقبتها.

كما أنها تواصل ابتكار وسائل التمويه والسرية لتفادي ما يوقعها في صدامات مع السلطات وتستفيد من كل فضيحة لتعزيز قدرتها على التحكم بنا دون أن ندري، وبإيقاع أسرع من قدرتنا على المتابعة. كما أن زخم انفجار تكنولوجيات المراقبة لم يعد في قبضة أحد، ولا يتحكم به حتى اللاعبون الأساسيون ولم يعد بالإمكان إيقاف كرة الثلج الهائلة التي تدحرجت طويلا وأصبحت خارج نطاق السيطرة.