أنا وأنت وهو لسنا موجودين.. تلك الكوميديا المحزنة

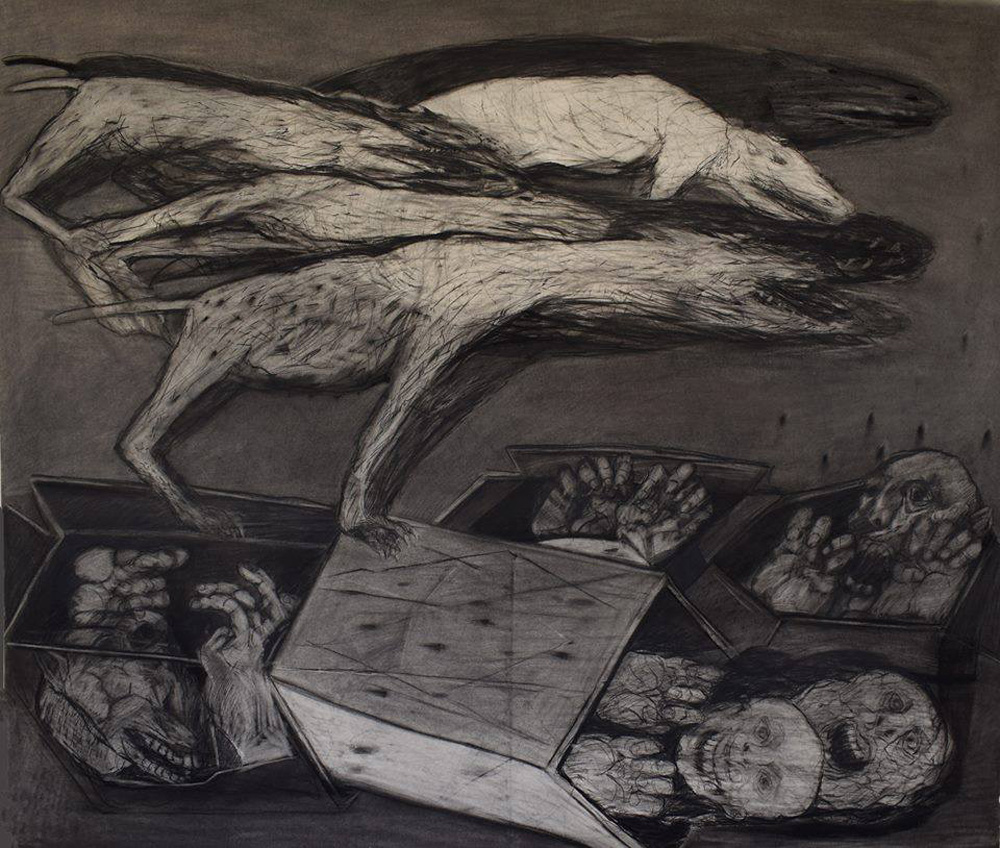

يتعرض الإنسان العربي منذ نشأته إلى العنف والمحاصرة، من العائلة والمجتمع والدين والعادات إلى المدرسة فالجامعة ثم الوظيفة والدولة وغيرها، إلى حد أنه يصبح متوجسا من كل شيء أو كائن على أنه خطر أو قيد يقيّد حريته، ما يجعله يعوض الحرية إما بالخوف وإما بالعنف. إن وعي الإنسان العربي بذاته يستحق مغامرات فكرية متعددة لتأسيس طريق للحرية يمكن لأي عربي السير فيه واختيار ذاته وميولاته وأفكاره ورؤاه وبالتالي قبول ذاته التي يؤسسها ما يعني قبول الآخر، فكيف نؤسس لإنسان عربي.

سأفترض أننا أمة دون أن أناقش ما إذا كنا أمة فعلا أم لا، وفي كلا الأحوال: نحن قوم كثيرو العديد، سمّه ما شئت، نحن سكان منطقة جغرافية واسعة، ذات أغلبية عربية، وأقليات قوميات وصل بعضها إلى الوعي الذاتي، سواء كان وعيا زائفا، أم وعيا مطابقا. فرضيتي التي أطرحها اليوم هي التالية: نحن أمة بلا “إنسان” ولأني أطرح هذه الفرضية مدللا على صحتها، أتحول داعيا إلى ولادة الإنسان.

كلمة إنسان قديمة في كل اللغات، إنه ذلك الكائن الحيواني الذي يمشي على قدمين، ينطق، يفكر، ويضحك، إلخ.

غير أن مفهوم الإنسان في حمولاته الفكرية – الفلسفية بوصفه مركزا للعالم جديد كل الجدة، اكتشاف أوروبي. ففي الوقت الذي اكتشف فيه الأوروبيون رأس الرجاء الصالح اكتشفوا معه الإنسان، لكنهم ومنذ تأكيدهم على مركزية الإنسان، يؤكدون في الوقت نفسه على مركزيتهم التي ولدت العنصرية الصريحة والمستترة ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لا يزال الإنسان يخوض معركة إنسانيته، رغم كل الانتصارات التي حققها. وحدها المنطقة العربية وما شابهها لا تزال تجهض جنين الإنسان كلما نما في أحشائها. ولهذا أعلنها صراحة: الإنسان لم يولد عندنا بعد، نحن أمة بلا “إنسان”، وقلما تشبهنا أمم أخرى.

الإنسان والإرادة

يتحدث الغربي عن غياب الإنسان إذا شعر بالخطر من التقنية على وجوده، وهو محق فغياب الإنسان يعني أنه كان حاضرا، أو قل إنه يخاف على حضوره من الغياب. أو إنه يصرخ محتجا على الحياة الآلية بقوله: لقد مات الإنسان، قاصدا من ذلك أن إرادته في خطر، وهو محق في ذلك فموت الإنسان يعني أنه عاش، أو إنه يخاف عليه من الموت.

أما في عالمنا فالحق أقول لكم: إن الإنسان لم يغب لأنه لم يحضر قط، ولم يمت لأنه لم يعش أبدا.. إنه لم يولد بعد.

العنف ينظر إليه الإنسان العربي كحالة طبيعية معيشة ما يولد لديه الخوف والرغبة في ممارسة العنف

وقد ينبري نفر من الغيورين الزائفين رافضين، رأينا، مدللين على أهمية الإنسان بنصوص من هنا ونصوص من هناك، دعوني من حرب النصوص، الواقع معيار الحقيقة. وقبل أن أفضح هذا العالم الخالي من الإنسان دعونا نعرّف الإنسان الذي نقصد. الإنسان الكائن البشري الذي وعى ذاته، والآخر على أنه هو وذاك كائنان يتمتعان بالإرادة والحق، ونشأت العلاقات بينهما تأسيسا على هذا الوعي. وعندها يمكن تعريف المجتمع الإنساني هو المجتمع الذي تتكون فيه علاقات الإرادة والحق بوصفها العلاقات السائدة، بمعزل عن حزمتها الجزئية. الإنسان وحدة الإرادة والحق لا تعني سوى أنه يعي ذاته، “أنا” قادرة على الظهور، فكرا، قولا، سلوكا، أملا، دون أيّ قوة قمعية تحول دون هذا الظهور.

لماذا قلت الإنسان، الإنسان إرادة ولم أقل حرية، لأني لا أتصور إرادة دون حرية، والإرادة دون حرية لا وجود لها.

فليس القول إن للإنسان إرادة ليست حرة بقول مستقيم منطقيا، فالإرادة لا وجود لها إلا في الظهور الفعلي في الخارج بوصفها فعلا ناتجا عن قرار وقوة داخليتين.

والقول: إني أريد ولا أستطيع لا علاقة له بفعل الإرادة، إن المرء هنا يتمنى ولا يعمل إرادته في الحياة.

أما الحرية بوصفها صفة ماهوية للإرادة فإلصاقها بالإرادة ليس أكثر من وصف زائد على الحاجة، تماما كالقول إن النور مضيء.

الأنا إرادة هو ذلك الإنسان، والأنا إرادة، يعي ذاته بأنه غاية في ذاتها لا تفضلها أيّ غاية أخرى، ولأنه غاية فهي وحدة معيار الحق. حق الأنا إرادة الظهور والتعيّن بوصفه غاية، كل فعلٍ أو خطاب لا ينظر إلى الأنا غاية يسلب الأنا صفتها الأساسية بأنها حق، يسلب حقوق الأنا.

ولمّا كان كل أنا آخر وكل آخر أنا فلا فرق هنا إذا قلت آخر أو أنا، فالعلاقة هي في موقعي من العلاقة.

تأمل معي الخطاب التالي المصاغ أمرا “أنا لا أسمح لك بأن تتحدث عن تاريخنا بهذه الطريقة وبهذا النمط من التحليل”.

يفترض أن حوارا يجري بين اثنين مختلفين، فجأة يقطع أحدهما الحوار، لأنه ما من حوار يكون مع: لا أسمح لك.

قطع الحوار، منعك من القول، لأن القول لم يعجبه، لم يكن متطابقا مع اعتقاده، فوضع حدا لإرادتك وسلبها. سلبك الحق في القول، الذي لا وجود له دون إرادة القول.

تأمل: قالها تاريخنا، لقد استخدم النون الدالة على الملكية المشتركة، والتي تسمى بالعربية ضمير متصل، لكنه علميا، سلبك حقك في أن يكون التاريخ هو أيضا تاريخك.

ما السلطة التي يمتلكها وحملته على مخاطبة كائن مثله تماما، ويمتلك مثله ما يمتلك من الحق، وربما هو أكثر منه علما، والتاريخ الذي دافع عنه هو تاريخه بالذات؟

وقس على ذلك من الحياة اليومية وشؤونها التي تشعرك بأنك لست موجودا، وأنه ليس موجودا، أنا وأنت وهو لسنا موجودين، تلك الكوميديا المحزنة. أجل الإنسان لم يولد بعد، أمة بلا “إنسان”.

كيف يتعيّن هذا الكائن الذي يطلق عليه الإنسان جدلا في واقعنا. دعوني أحدد أولا الإطار العام لعدم وجود الإنسان.

الإنسان هو الكائن البشري الذي وعى ذاته، والآخر على أنه هو وذاك كائنان يتمتعان بالإرادة والحق

يبدو لي أن الثقافة العربية الراهنة على الأقل خالية من فكرة الإنسان فلا الوعي الذاتي بالأنا حاضر ولا وعي الأنا بالآخر حاضر هو الآخر. وجميع السُلطات الفاعلة في المجتمع سالبة لظهور الإنسان بدءا من سلطة الأب في الأسرة إلى سلطة الأب الحاكم، إنه لقول خطير جدا، أن نسلب مكانة الإنسان في الثقافة العربية بالمعنى الأنثروبولوجي.

أقصد بالثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي تلك الثقافة الموضوعية ذات التاريخ المعند من عادات وتقاليد ونظرة إلى العالم وقيمه السائدة.

لا شك أن هذه الثقافة متغيرة ولكنها معندة، وبطيئة التطور، بخاصة إذا لم يقبض لهذه الثقافة مكنسة تاريخية، ويزداد عنادها إذا ما تيسر لها خطاب مدافع عنها. بل إن الخطاب المعبر عن هذه الثقافة يخلق دائما مستبدين يسهرون على حضورها العاصف.

الأنا والآخران

لنتأمل الوعي الذاتي في خطوطه العريضة لدى الكائن العربي، فهذا الكائن منذ يعي ذاته في الأسرة، في المدرسة، في المجتمع، في المؤسسة، وفي الدولة يعيش حياة الكائن الصاغر، فهو ينتقل من سلطة الأب، إلى سلطة المدرسة، فسلطة القيم، ثم إلى سلطة الدولة، وفي كل انتقال يبقى في حقل الخضوع للعنف، بل وقد يعيش كل هذه الأنماط من العنف دفعة واحدة.

ولعمري أن استمراءه للعنف يحول دون نمو وعيه بالكرامة الفردية، فيعيش حال استباحة حقه وإرادته من قبل سلطة خارجية استباحة مستمرة.

إنه والحال هذه ينظر إلى العنف كحالة طبيعية معيشة، فيتولد لديه الخوف من جهة، والرغبة في ممارسة العنف من جهة ثانية.

فاستباحة الحق وقد أصبحت أمرا مألوفا حوّلت الكائن إلى موضوع ليس إلا، وإن لم يعش الكائن حال الذات والوعي بالذات، ينعكس هذا الوعي الذاتي سلبا على الوعي بالآخر.

الآخر – بدوره – ليس إنسانا من زاوية رؤية كائن لم يصل إلى مستوى الإنسان، فالكائن الآخر ليس أكثر من عالم غريب. لا يؤخذ بعين الاعتبار أمام أيّ محاولة لتحقيق مصلحة ذاتية، حتى لو أدى تحقيق هذه المصلحة إلى إيذاء الآخر وسلبه حقه.

إن الكائن الفاقد لأناه لا يرى الآخر إلا قريبا أو جارا أو صديقا أو ابن حي. لكن ما عدا ذلك فالآخرون أغراب إلى حدّ الدهشة.

مثال: إن سائقا قد يقف إذا ما تعرف على جارٍ له يقطع الشارع، لكنه لن يقف من أجل آخر لا يعرفه.

الآخر هو آخران: آخر أعرفه فأبني معه علاقة ليس فيها إيذاء وآخر لا أعرفه فأنا لستُ مباليا به.

آخر أعرفه، فأكرهه إذا ما شعرت أن وجوده سالب لمصلحة أنانية وآخر أحبه إذا ما بدا مفيدا لي.

تأمل ظاهرة انتقال شخص من عالمه إلى عالم آخر، من مجتمعه إلى مجتمع آخر، فكل ما يضبط سلوكه في مجتمعه يزول في مجتمع لا يعرفه.

كل إنسان لا يستطيع أن يعبر بصدق ليس بإنسان والإنسان الذي يخاف التعبير بصدق لم يعد إنسانا

الكائن واغتراب الجسد الإنسان وحده كلية لا تنفصم، الإنسان الحقيقي هو جسد، الجسد هو الحياة، قمع الجسد قمع الحياة.

يمر قمع الجسد عبر التقسيم النفسي السائد في الوعي وفي الخطاب، الإنسان جسد وروح، الإعلاء من شأن الروح وتحويلها إلى مراقب، إلى سلطة على الجسد.

القيمة تتأسس على أن الجسد عالم مرذول إذا انفلت من عقاله، عقال الجسد هو الأمر الإلهي، أو الأمر المجتمعي. في الوعي الذاتي القائم على قسمة الجسد، جسد وروح، يصبح الجسد هناك على مبعدة مني، والروح رقيب تبحث عما يشرعن الجسد المتجه إلى الخارج.

الجسد المتجه إلى الخارج يتجه إلى جسد آخر، لأن هناك وعيا ذاتيا بالانفصال بين جسد وروح، فإن وعي الآخر متطابق مع الوعي الذاتي جسد – روح. فباتجاه الجسد نحو جسد، لا يرى الجسد إلا الجسد، فيفقد الإنسان كليته – وحدته. وإذا ما ضج الكائن وراح يستمع إلى ندائه الكلي فإنه يدخل عالم السر. والذَكر بفضل سلطته الذكورية والمقموع هو الآخر يمتلك جسدا آخر، ولم يعد الجسد الآخر حالا للكائن الكلي، بل ويصبح النظر إلى الآخر الأنثى على أنها جسد ناقص أو على أنها جزء من جسد.

الإنسان حيوان ناطق: ذلك حكم نتعلمه أول ما نتعلمه، النطق هنا هو القول، التفكير، التعبير، الإنسان لغة، واللغة حياتنا الواعية، اللغة هي الإنسان وقد ظهر على نحو صريح بمعزل عن ظهوره الصادق أو الكاذب.

وإذا كان الإنسان قد صاغ عبر تاريخه قواعد للمنطق، قواعد للغة من أجل الاتفاق على المعنى، والتواضع على مكان الكلمة في الجملة، فإن صياغة قواعد وقوانين تتحكم بالمسموح وغير المسموح بالنطق، تعني إلغاء الإنسان، لأن الإنسان – والحال هذه – قد فقد حرية تعيين حقه الأصل والأساس، ألا وهو التعبير. بل إن كفاح الإنسان عبر تاريخه الطويل ما زال مستمرا من أجل تحقيق حريته في التعبير الصادق. إنسان لا يستطيع أن يعبر بصدق ليس بإنسان، إنسان يخاف التعبير بصدق لم يعد إنسانا.

أعلم أنه بلا فلسفة حول الإنسان لا وجود للإنسان، بل قل إن هذا الكائن الحي منذ نشأته وحتى الآن يحاول أن يصل إلى درجة الإنسان. كيف ينتقل من كائن حي إلى كائن إنساني؟

الإنسان: الإنسان قيمة القيم وغاية ذاته، وبهذا فإن الكائن الحي إذا وعى ذاته على أنه هكذا، وإذا نظر الآخرون إليه أنه هكذا، فإنه – أي الكائن الحي – قد ارتقى إلى درجة الإنسان وإلا ظل كائنا حيا فقط.

ولعمري أن مشكلة المشكلات هي هذه، أقصد أن مفهوم الإنسان لم ينتصر بعد في الوعي بشكل عام وفي الوعي العربي بشكل خاص، لا في الوعي الذاتي للفرد بذاته ولا في الوعي الذاتي بالآخر.

يعلن الأميركي المتحضر أنه قتل عن طريق الخطأ عائلة عراقية أو أفغانية، هذا فضلا عن الآلاف الذين قتلوا عمدا. فالأميركي لا ينظر إلى الآخر بوصفه إنسانا بل كائنا حيا قابلا للقتل. مشكلة إسرائيل الحقيقية أنها خالية من مفهوم الإنسان فليس اليهودي إلا أداة قتل وليس الفلسطيني والعربي إلا موضوع قتل.

الأخطر من ذلك ألا يتكوّن لدى الكائن الحي وعي ذاتي بأنه إنسان، فالعملاء الصغار، والعملاء دائما صغار، لا ينظرون إلى أنفسهم إلا بوصفهم أدوات عند الآخر، محتفين بهذا الآخر وهو يحتل ويقتل ويدمر الحياة، هذه الكائنات الوضيعة تفتقد إلى أهم مظهر من مظاهر الإنسان ألا وهو عالم القيم السامية، والقيم سامية لأنها تسمو بالإنسان قيمة. وإذا لم يصل المرء إلى وعي ذاته بوصفه إنسانا فهيهات أن يرى الآخر إنسانا.

وبالتالي فلا يستغربنّ أحد من البشر نظرة السُلطات العربية إلى البشر، فالسلطات لا تنظر إلى البشر إلا كائنات حية قابلة للترويض والخدمة والاستعباد مصفقة لما هي عليه وسعيدة، ولهذا فالعدو الرئيس للسلطات العربية هو الإنسان وليس الكائن الحي. وعندي أن التناقض الحقيقي هو بين النـزعة اللاإنسانية، والوعي بالإنسانية، وبالتالي فإن المعارضة للسلطة لا تكون حقيقية إلا إذا كانت إنسانية. أما إذا كانت ذات صفات شبيهة بصفات السلطة فإن الأمر لا يعدو كونه انتقالا من حالة إلى حالة مشابهة.

ولهذا فالنضال من أجل الانتقال من الكائن الحي إلى الإنسان يحتاج إلى بشر – أناس، واعين بذواتهم على أنهم أناس، والوجود الحقيقي للإنسان، قيمة، هو وجوده الذاتي الحر، الوجود الذي لا يرى الآخر إلا وجودا حرا.

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة "الجديد" الثقافية الشهرية اللندنية