أمير سماوي: الشكل الأجمل للشعر العربي لم يكتمل بعد

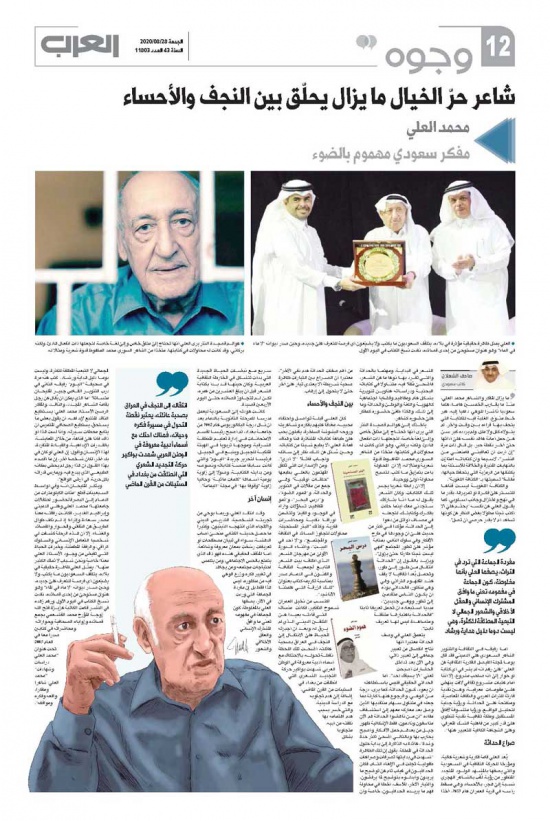

بعد رموز الحداثة الشعرية العربية من بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وغيرهما في خمسينات القرن العشرين ومن تبعهم في السبعينات، جاء شعراء عقد الثمانينات الذين حملت نصوصهم كل أدوات الكتابة ومعطيات الإبداع دون أن تنال حظها من الشهرة كسابقيهم فكانوا ينحتون في صخور الكلمة ويتفوقون على ذواتهم بقصائد تستحق الشهرة والضوء، ومن هؤلاء أمير سماوي.

الشاعر سماوي الذي عشق القراءة منذ طفولته أوضح في مقابلة معه أنه بدأ الكتابة الشعرية مبكرا متأثرا بالشعر الصوفي، ليبدأ تجربته مع الشعر العمودي مطلعا على الشعر العربي من الجاهلية حتى الفترة المعاصرة، فاكتسبت قصائده صفة التنوع متناولة أغلب أنواع الشعر، لافتا إلى أنه نال الموافقة على طباعة مجموعة شعرية وهو في الرابعة عشرة من العمر.

وفي مرحلة لاحقة أعجب سماوي بشعراء غربيين كثيرين، مثل إدغار آلان بو وبول فاليري، فكانوا مقدمة لاعتماده الحداثة والخروج من الشكل التقليدي مع دراسة أعمال الشعراء العرب المعاصرين، أمثال أدونيس والسياب ونازك الملائكة، ورؤاهم الشعرية والنقدية حيث نشر أول محاولة له ضمن هذا النوع نصا بعنوان “قبة الكون” عام 1980.

وحفل ديوان سماوي الأول الذي نشره سنة 1989 والذي وسمه بـ“أبراج العدم” بقصائد نثرية عدا قصيدتين عموديتين إضافة إلى قصائد منوعة تجمع النثر والتفعيلة والعمودي مع الحفاظ على وحدة نسيجها العضوي بين الشكل والمعنى.

ورغم أن سماوي يرى أن ما يسمى الأدب الوجيز وقصيدة الومضة والقصة القصيرة جدا جاءت لمراعاة ثقافة العامة وإبعاد الناس عن النص الحقيقي، وأنها تسهم في تدمير الذائقة الجمالية، إلا أنه في الوقت نفسه يشير إلى أنه ليس ضدها بالمطلق حيث تحتوي أعماله بعضا منها والمكتملة معنى ومبنى من دون أن يكتفي بها ويستبعد القصائد الطويلة كما هو سائد حاليا.

وعن علاقته بالصوفية يوضح أنه تأثر بشاعر الهند طاغور الذي وجهه ليرى النظرة الصوفية للحياة المليئة بالإحساس والمبهجة بالجمال، فكان يمزج الفرح والحزن معتبرا أن الصوفية هي حالة الفرادة والجدارة الإنسانية والقيمة الروحية والنفسية للإنسان.

ويجد سماوي أن معظم الشعر العربي الحديث عاش قلقا متأثرا بالواقع الاجتماعي والسياسي ونسي أن يركز على الوجدان الإنساني وعلى لغة الحياة الصافية للإنسان العربي، فانقطع تواصل هذا الإنسان مع كل جماليات الأدب واقتصرت على اسم الكاتب وعنوان نصه.

وعن قصيدة النثر يعتقد سماوي أن فرسان الحداثة لم يكتبوها بشكلها الأنقى، لافتا إلى تجارب أنسي الحاج وسنية صالح وسليمان عواد، أما محمد الماغوط فكتب القصيدة الاجتماعية القلقة التي لم تسمح لها الظروف بالنضج، مؤكدا أن هذه القصيدة خاضعة لمقدرة الشاعر التخيلية التي يجب أن تعوض عن الموسيقى الخارجية بالتخيّل، إضافة إلى تعدد المعاني ولو اتهمت بالغموض والمجازية المفرطة مع ضرورة أن تنتمي إلى الواقع الاجتماعي وتحمل الحكمة والعرفان الروحي والعقلاني والعاطفة معا.

وعن كتابه النقدي “اتجاهات الشعر العالي” يبين سماوي أنه درس فيه تجارب عدد من الشعراء كدرويش وأدونيس ونزار قباني والبياتي وصلاح عبدالصبور وآخرين، واضعا رؤية بما يملكه من ذائقة نقدية لتصور أفضل للنص الشعري العربي معتبرا من خلاله أن الشكل الأجمل للشعر العربي لم يكتمل بعد ونحن أمام تحد لإكمال هذا الأمر.