أشرف أبواليزيد: الأدب العربي يدين بميلاده لأدب الرحلة

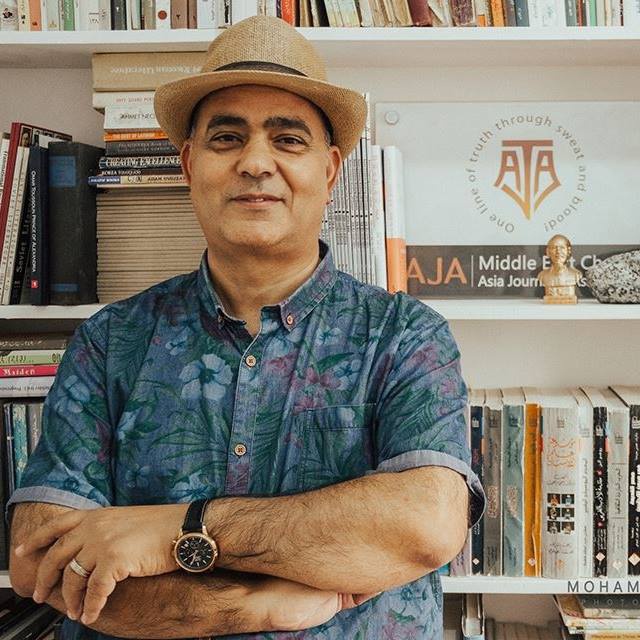

يُمكن أن تصير الرحلة بما تتيحه من آفاق استكشافية منبعا ثريا لأشكال إبداعية مُتنوعة، ولاسيّما حين تشتبك مع أسئلة الواقع المعيش وانشغالاته، وبما يُمكن أن تُقدِّمه من تساؤلات ثقافية وحضارية وإنسانية. “العرب” حاورت الكاتب المصري أشرف أبواليزيد حول أعماله الإبداعية التي تستند في جلها إلى شغف بالرحلة.

أشرف أبواليزيد، روائي وشاعر مصري، صدر له عدد من الأعمال في الرواية وأدب الرحلة والشعر وأدب الأطفال فضلا عن الدراسات النقدية والتشكيلية. يوضح الكاتب في حديثه مع “العرب” أن في كل ما يكتب هناك محاولة لصوْن اللغة، حيث يعدها مشتركا إبداعيا جديرا بالحماية والابتكار.

فاللغة التي عانت حينا من الترهُّل بفعل المنشطات اللغوية الزاعِقة، أو التهدّم تحت ضربات معاول التغريب الأنجلوسكسوني والفرانكفوني، تحتاج من يضعها تحت جهاز تنفس اصطناعي، يعيد انتظام نبضات قلبها، حتى تشفى، خاصة في خضم مراحل متأرجحة للهوية العربية، وأزمات حياتية لا ترى في حماية هذه اللغة أدنى أولوية.

يضيف “الأمر لا يمثل قدسية للأبجدية، وإنما لما تحمله اللغة من معان، لذلك أرى أن ما نكتبه ليس شيئا إذا تم تجريده من اللغة السليمة؛ التي أعدها معادلا موضوعيا للهوية، خاصة للجيل الجديد.

والأمر ليس انتصارا للغة الفصحى مقابل اللهجة المحلية، إطلاقا، لأن للهجات العامية أو المحكية كذلك قوامها الذي يصون نفسه، ويجدد جلده، عبر وسائطه الخاصة، وقوالبه المخصصة. والخلاصة هي أن لنا في اللغة تراثين؛ الفصيح، الذي يحتاج حماة يعتنون به، لحفظ أدبياته ومروياته، والمحكي، الذي يحيا بفضل رواته.

لذا حينما أقرأ عملا روائيا، أو سردا في أدب الرحلة، يخلط، عن قصد أو جهل، بين ثرثرة المقاهي الشفاهية، ونثر اللغة المدونة، أرى أننا أخفقنا”.

أصداء الواقع

في رواياته الأربع “شماوس”، “حديقة خلفية”، “31” و”الترجمان”، ثمة انشغال بالرحلة بشكل ما، من خلال التركيز على أنماط الحياة والعمل خارج الوطن، يتحدث أبواليزيد عن ذلك الاهتمام بالرحلة في كتاباته بقوله “في “شماوس” يعود الأستاذ الجامعي الذي كان يُدرِّس الفنون من الخارج كي يُلحق ابنته بجامعة مصرية، فيواجه انقسام مجتمعه، وتشظيه إلى طبقات، وشراسة السلطة، والجرائم التي يقع ضحيتها البسطاء. في “حديقة خلفية” انعكاس لسفر الشخصية الرئيسية إلى الهند، وتماس بين من بقي من ضباط حركة يوليو 1952، وأبناء الريف، ومنهم من يقع تحت أسر السفر للخليج، وفيهم من يعمل وسيطا لبيع “السراي” التاريخي، الذي يملكه أحد هؤلاء الضباط، لمستثمر كي يحوله إلى فندق”.

ويواصل موضحا؛ في رواية “31” عدٌّ تنازلي، لآخر 31 يوما للبطل/ الضحية في أرض الاغتراب، تبدأ بالفصل 31 وصولا إلى الفصل الأول، وكل الشخصيات تحمل أرقاما، مجردة من اسمها/ هويتها، وتصارع غربتها.

أما في “الترجمان” فقد اتسع فضاء هذه الشخصيات إلى 28 رجلا وامرأة، بانتماءات إلى جنسيات مختلفة، ومعين لغوي مغاير، وحيوات في جغرافيات متباينة، وفيها تحليل متعمق لمجتمع الغربة، مجددا.

ويتابع “بغض النظر عن اختصار يكاد يكون مخلا للروايات، سترين أن هناك خيطا رابطا، بين هؤلاء الذين عاشوا الغربة، ومواجهاتهم مع ذواتهم وذويهم ومجتمعاتهم الأم. صحيح أن مثل هذه الموضوعات تناولتها دراسات سوسيولوجية أكاديمية، لكنها تظل أوراقا أسيرة المدرج الجامعي والمكتبات المغلقة على حفنة باحثين، رغم أنها ظاهرة ظلت تشكل حياة المجتمعات العربية لأكثر من سبعة عقود، وتحتاج أكثر من إضاءة، ودراسة، وبحث، وتناول خاصة ممن عاش مثلي في السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت، وسافر إلى 33 بلدا سواها. وبالطبع فإن أصداء سيرة الواقع المعيش تتردد في أجواء الواقع الروائي”.

حياة الرحلة

يرى أبواليزيد أن الأدب العربي يدين لأدب الرحلة بميلاده الحقيقي، فالعربي حياته الرحلة، لذا كانت قصائده الشعرية وأيامه النثرية صدى لذلك الترحال، وحين اتسعت جغرافيته بعد انتشار الإسلام، وتفرع طرق السفر، وجدنا ذلك في مؤلفاته وترجماته، لذا حين نبحث عن مصادر أدب الرحلة، فنحن في حقيقة الأمر، نبحث عن جذور الأدب العربي.

في الرحلات العربية الأولى كان الرحّالة رجل علم ودين ولغة وقانون، وربما كان كذلك مؤرخا، أو رساما، أو فلكيا، وهذه الروح الموسوعية اتسعت لتعانق مساراته، زمانيا ومكانيا، لذلك، وفي البداية، ارتبطت رحلته باتساع المسافة، وطول الزمن. هذه الخاصَّة لم تعد متاحة للرحَّالة المعاصر، ولكنها أتيحت للمهاجر، والمنفيِّ، حيث يمكن أن يلامس كلاهما البعد الجغرافي والعمق التاريخي، فيحكي عن سنوات في المهجر، والمنفى، في الأقاصي، من الشرق الآسيوي، إلى الغرب شمال الأميركيتين.

ويؤكد أننا كنا في الماضي نفتقد إلى الدرس النقدي في أدب الرحلة، وتحديدا إلى كتب نقدية موسوعية شاملة تدرس هذا الأدب وتؤرخ له ككتاب “باريس في الأدب العربي الحديث” للدكتور خليل الشيخ، الذي قارب تحت عنوانه تراكما معرفيا لصفحات مطوية، ليست من الشعر والقصة وحسب، وإنما من يوميات وسير الرحالة العرب. على أن أعمال “المركز العربي للأدب الجغرافي – ارتياد الآفاق” بدأت تسد هذا النقص عبر نشاط متواصل لعقدين من الزمن فأتحفت المكتبة العربية بدراسات شاملة في هذا الأدب، ويذكر هنا بعض الأمثال، ككتاب “الرحلة العربية إلى أوروبا وأميركا والبلاد الروسية” للدكتور عبدالنبي ذاكر، و”صورة المشرق العربي في كتابات رحالة الغرب الإسلامي” للدكتور نواف عبدالعزيز الجحمة، وكتاب “الرحلة السفارية من الائتلاف إلى الاختلاف” للدكتورة نزيهة جابري، وكتاب “الرحلات الجزائرية إلى المشرق” للدكتورة سميرة انساعد، وكتاب “الرحلة السفارية” للدكتور الطائع الحداوي، وكتاب “رحالة الغرب الإسلامي في القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر للهجرة” للدكتور محمد المغيربي، وكتاب “الرحلة الأندلسية” للدكتور أحمد بوغلا، إضافة إلى عشرات الدراسات الأخرى التي شكلت مكتبة نقدية زاخرة موازية للمكتبة الثرية التي أنجزها هذا المركز الرائد في تحقيق الرحلات، خصوصا من خلال جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة التي يمنحها المركز سنويا لأعمال لم يسبق تحقيقها ونشرها، وأخرى تنتمي إلى جنس الرحلة المعاصرة.

فقد وجد الرحالة العرب المحدثون بواباتٍ تُفتَح لهم، لنشر إبداعاتهم، عبر مشروع “ارتياد الآفاق”، وقد توسعت فروعه، وتكلل مساره بجائزة ابن بطوطة، فقد مثل نقطة تحول نبّهت دور النشر إلى هذا الأدب.

ويقول “لا أنسى الإشارة بالتأكيد إلى مجلة: العربي، وإلى تعريب مجلة: ناشيونال جيوجرافيك، فقد أصبح الفضاء الثقافي متاحا للغرس والنمو والازدهار تحت هذه الصوبات المخصِّبة!”.

الشرق الآسيوي

يروي أبواليزيد بدايات انجذابه لعوالم أدب الرحلة قائلا: “كانت الدهشة، رغم المعرفة القرائية المسبقة، تعتريني في اللحظة التي يقول لي دليلي إن هذا هو قبر الأمير تيمور، أو أن تلك هي غرفة المهاتما غاندي، أو أن ذلك هو ضريح هو شي منه.. هنا مرّ جنكيز خان، وهناك عاش قتيبة بن مسلم الباهلي؛ عشرات يخرجون من عباءة الماضي ليصافحوا حواسي الحاضرة. تعيدني العمارة إليهم؛ فقد كانت القلاع العريقة تستحضر التاريخ، مثلما كانت البيوت القديمة تستعيده، وتظل المساجد تحتفظ به، كما تتنفسه الشوارع العتيقة.

وحين عرفت أن الأولين في مصر والمغرب وبلاد الرافدين، وسواهم في حضاراتنا، كانوا سباقين لاكتشاف الشرق الآسيوي، أخذتُ منحاي إلى أرجاء القارة العملاقة، لإعادة اكتشاف الشرق عبر ثلاثة اتجاهات؛ كشفُ ما بقي من روابط إسلامية وعربية منذ بدأ ذلك الاتصال المبكر بتلك البقاع، وحتى اليوم، ودراسة الفنون النوعية لتلك المناطق، إذ لم تعد الأيقونات المعمارية مجرد صور، بل مشيت فيها، وعشت بها، وأقمت جوارها.

وأخيرا كان الاتجاه الثالث شرقا محاولتي لاكتشاف سر التقدم الذي حظيت به أو كادت كل الدول التي زرتها، في مجالات عديدة، رغم أنها بدأت معنا، أو بعدنا، بينما نحن لا نزال نراوح مكاننا.

وكان من بين ما أردت سبره هو دراسة المكان عبر شخصية تاريخية، كيف تركت بصمتها عليه، مثل سيرة السلطان أكبر، في راجستان، أو سيرة أحمد بن فضلان، في تتارستان، والأمر جدير بمحاولة المتابعة مع شخصيات في رحلة عبرت الأزمنة”.

وفي ما يخص تأثير الشعر على فضاء أدب الرحلة يقول “لم يغب الشعر عن أدب الرحلة، ولم يختف في الرواية، فالكتابة الشعرية تشبه جينا أو حمضا نوويا يتسرب دون حساب إلى سطور السرد. ستجدين قصائد في بعض استطلاعاتي، وجدت لها مكانا، مثل قصيدة فلامنكو في: رحلة قرطبة، وتجدين شخصية لا تتحدث إلا شعرا في: الترجمان. إنما الشعر حياة، وهي لا تتوقف، وإنما توقفت عن نشر الشعر، الجديد منه، وأتابع نشر ترجمات لقصائدي بألسن أخرى”.

الأدب والفن

كتب أبواليزيد وترجم عددا من المؤلفات النقدية في الفن التشكيلي.. وعن طبيعة علاقته بذلك الفن وبدايات الشغف به يُبيّن “في مرحلة التكوين، ستجدين من يمارس هوايات متعددة، وفي حالتي تقاسم الرسم والشعر حارَتَيْ طريقي الأول، ثم انحزت للكتابة، ولكن بقي الشغف بالفن قائما، فظل الرسم أمارسه بيني وبين نفسي، وخبرت الإخراج الصحافي وهو فن يحيي التذوق الفني، على خطى عظام مثل حسن سليمان ومحيي الدين اللباد، وعوضت نفسي قليلا كذلك بالقراءة في الفن، وزيارة المعارض والمحترفات، ولقاء الفنانين التشكيليين، واقتناء بعض الأعمال، وكذلك الترجمة، فقدمت مثالا لسيرة سلفادور دالي كاملة، وحاولت أن أكون ذلك الجسر بين الأدب والفن في مؤلفي: نجيب محفوظ.. السارد والتشكيلي”.

وفي ختام حواره معنا، يقول أبواليزيد “تعرفين أني عشت مغتربا أعمل خارج بلدي لأكثر من عقدين، وهي رحلة إن لم نتعامل معها ككُتَّاب، فستنتهي بنا كمسافرين بين المطارات، تنهكنا وتبلينا فتنسينا وتنسانا، والكتابة كانت محاولتي لقهر النسيان، لذلك أحسب عمري بالكتب التي ألفتها، وهذا المنجز هو صوتي للآخر، مثلما كان رئتي لأعيش. قاومت كل شيء بالكتابة، وأملي أن أواصل مشروعاتي، في الرحلة والرواية، حتى أجد وقتا أجلس فيه عند نهاية الرحلة لأرسم”.