أسطورة تنبع من استلهام الأشياء العادية

مثّل يوسف إدريس ظاهرة أدبية لافتة، لما قدمته موهبته في كتابة السرد روائيا أو قصصيا، من صور مختلفة عن مجايليه، حيث كان قلمه طريقا إلى الواقع، بشكل مغاير، وهو ما دعا الكثير من الباحثين العرب وحتى المستشرقين إلى الحفر في متن الكاتب لقراءة مسالكه التي صارت راسخة في فن السرد العربي.

كتب ذات مرة الناقد شكري عياد، وهو يعرض لرواية الحرام عن “أسطورة يوسف إدريس”، وأرجعها وقتها لا لطفولته أو حتى لنموذج عام كأسطورة أوديب، وإنما استقرأها من أعماله الأدبية. وفي الحقيقة كان وصف عياد دقيقا لأبعد حد؛ فأعمال يوسف إدريس، تكشف عن موهبة فذة، جعلته مُلهما للكُتاب والنقاد على حد سواء.

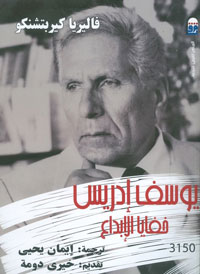

ومع التأثير الإيجابي لهذه الأسطورة التي طاردت نداهتها المستشرقة الروسية فالريا كربيشنكو، منذ أن قدمت إلى مصر أول مرة عام 1955، لدراسة اللغة العربية، وانتهى بها الأمر إلى إعداد رسالة علمية عنه وعن أعماله، في عام 1970 وطبعتها عام 1980. وها هي ترجمتها العربية تصدر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة، بعنوان “يوسف إدريس: خفايا الإبداع″، بتوقيع الدكتور إيمان يحيى، ومقدمة للدكتور خيري دومة.

منابع الإبداع

يتوزع الكتاب على أحد عشر فصلاً، تبدأ بتمهيد أشبه بجزء من سيرتها مع يوسف إدريس وكيف بدأت علاقتها به منذ أن وقعت عام 1956 على رواية “قصة حب” وكيف جذبتها الحكاية لخلوها من النمطية التي كانت سائدة في الأدب العربي في تلك الحقبة، ومن أسطورة الانجذاب إلى أَسْرِ الحكاية لها، جاءت الرغبة في التعرف عليه، وبدأت اللقاءات التي أخذت في اطراد منذ عام 1960. ثم كانت نقطة التحول، بتحولها من علاقة إعجاب بأدبه، إلى إخضاع أدبه للدَرْسِ والتحليل وتم هذا عام 1965.

وقد أدركت فالريا كربيشنكو كم التحولات في إبداعه وهي تقرأ “العسكري الأسود”، و”لغة الآي أي”، فتلاشت رُوح السخرية والدعابة، وتسربت نبرة الاكتئاب والانقباض. حتى الأبطال صاروا بلا أسماء يتخبطون في الحياة دون أن يعثروا على إجابات لأسئلتهم. ومن هنا جاءت الحاجة لدراسة التغيرات التي حلت بيوسف إدريس وانعكست على أبطال قصصه.

ومن ثم كانت الضرورة المُلحة لهذا الفصل التمهيدي بعنوان “هذه الأمة القديمة الشابة”، حيث تربط فيه الباحثة بين يقظة هذه الأمة التي ترجعها لثمرة بعثة رفاعة الطهطاوي إلى باريس، من خلال كتاب “تخليص الإبريز في تلخيص باريس” عام 1837، ونشوء يقظة ثقافية في مصر، إلا أنها تنتهي إلى نتيجة غاية في الأهمية تتمثل في أن البعثَ الثقافي لمصر، وتطور الأدب فيها كان نتيجة لتميز المصريين كأمة عن الجامعة العربية – الإسلامية، من ناحية ومن ناحية ثانية، نتيجة للمواجهة مع المستعمرين.

ومن ثم تَتتبع تطور مفهوم الوطنية عبر الإبداع مقارنة بالظروف السياسية، وإن كانت تَرى أنه مع تطور مفهوم الواقعية في الأدب العربي نشأ مفهوم جديد للوحدة الوطنية، فلم تَعُد مجرد تلك الروْح الجامحة الغاضبة، كما عند توفيق الحكيم، وإنما هي روح جماعية مع اختلافها، تعمل من أجل هدفٍ وحيدٍ هو التحرر الوطني. وعندما تفسخت هذه الشعارات وصارت أشبه بقشرة، بافتراق المثقفين عن الشعب الذين كانوا يعتبرون أنفسهم طليعته، وهو ما كان أثره فادحًا على يوسف إدريس، الذي لم يستطع أن يرى هذه الحقيقة على نحو ما فعل نجيب محفوظ في “ثرثرة فوق النيل”. فتحولت عنده هذه المأساة إلى تراجيديا إبداعية.

تمزج الباحثة بين الحياة الشخصية وإبداع إدريس على أكثر من مستوى، في المستوى الأول تبحث عبر سيرة إدريس التي سجلها بصوتها وأرسلها لها، وعن المنابع الأولى التي تشرب منها إدريس فنه. فتسرد عن علاقته بأبيه، وعن تأثير الحكاية الشعبية التي نشأ عليها بحكم نشأته في الريف وأثرها على فنه. وتسرد عن التكوين الوراثي الذي اكتسبه من الأم ذات الأصول التركية.

وتتوقف الناقدة عند أعماله فتبدأ بأولى مجموعاته “أرخص ليالي”. اللافت أنها تتكئ على السياقات الخارجية في تحليلها، فتفكك العمل والشخصيات الرئيسية فيه، بل تلجأ في بعضها إلى الكشف عن مرجعيتها الواقعية كما فعلت في رواية البيضاء، فربطت بين يوسف إدريس وبطله.

وتذهب بعيدًا حيث تفكك النصوص القصصية؛ باحثة عن المادة الخام لفنه. وتكشف أن إدريس أظهر مأساوية الحياة من زاوية مختلفة عن كُتاب الواقعية الذين انشغلوا بإبراز مآسيها عبر انتحار الأبطال والموت والقتل وغيره، أما هو فانتحى زاوية خاصة به حيث رأى مأساوية الحياة عبر حقارة الحياة اليومية لبسطاء الناس، كأن يُصبح كوب الشاي رفاهية.

وتؤكد على أن علاقة إدريس بالكتابة ليست كامنة في تأثره بنصوص تشيخوف كما كان عند محمود طاهر لاشين، وإنما عبر استلهام أشياء عادية وجعلها مادة لإبداعاته. ومع مرور الزمن يتضاءل الحس التشيخوفي داخل أعماله، وتتسرب أجواء وعوالم ديستوفسكي، وهو يصور عظمة الناس الصغار الضعفاء.

تنطلق الباحثة في تحليلاتها لأعمال إدريس، أولاً من تصور إدريس لواقعه وجدلية الفرد والمجتمع، كما أنها تتوقف عند استخراج السمات العامة التي لا تشكل فقط ملامح النصوص منفردة، بل في كليتها، فثمة مراوحة بين أعمال إدريس كلها، تستقرئ الفكرة في عمل ما، وتربطها بأعمال أخرى، تم تستكشف مدى تطور هذه الفكرة في بعض الأعمال أو حتى تناقضها عن سابقها، كما حدث في فكرة القتل التي بنى عليها إدريس عمله “رجال وثيران”، وصراعه ضد القتل، ودفاعه عن حياة الإنسان.

كما تتطرق إلى رؤية إدريس عبر هذه الشخصيات أو وضعها في هذه المواقف المختلفة، فتكشف عن انحياز تام لهذه الفئات المهمشة التي ترددت عبر تمثيلات مختلفة دون تكرار في أعماله. فأبطاله طيبون، وإن انحرفوا وتلوثوا، فليس نتيجة لطبائعهم الداخلية وإنما تأثرًا بظروف الحياة القاسية، التي أجبرتهم على فعل النقيض لذواتهم.

إحباط الآمال الكبيرة

في فصل “أعوام الآمال الكبيرة” تصعد بنا الباحثة إلى ذروة الأحداث التي كان لها بالغ الأثر على أعمال إدريس، الذي وصل إلى مرحلة الاتزان في إدارة الصراع الجدلي بين الإنسان ومجتمعه، دون أن يقع في فخ التبسيط أو التهويل بعبارة خيري دومة في المقدمة. حيث برز حضور تيار الواقعية الجديدة بما يحمله من رؤى حملها للأدب، تتمثل في اعتبار الأدبَ وسيلة هامة للنضال من أجل بناء المجتمع.

لا تقف الباحثة عند تحليل أعمال إدريس القصصية والروائية فقط، وإنما تتناول مسرحياته ومقالاته، وتزاوج بينهم في روابط عجيبة تكشف عن رؤى إدريس التي لا تختلف من جنس أدبي إلى آخر.

وفي تحليلها لا تقف في ظلال دائرة يوسف إدريس، وإنما تضعه في مقارنة مع قامات كتشيخوف ودويستوفسكي ومحفوظ، فترى مثلاً أن الجانب الديني لم يشغل إدريس على نحو ما كان عند نجيب محفوظ ملتبسًا بوعي شخصياته. كما أنها ترصد التقنيات التي يتسخدمها في الكتابة، سواء على مستوى اللغة التي صارت توسم باسمه، وهو ما كان سببًا لخلاف حاد بينه وبين طه حسين، أو باستخدامه للضمير الثالث في الروي. أو حتى باعتماده على المحفز في تطوير مسار القصة، وتقاطع الملامح الخارجية مع النفسية للشخصيات وغيرها من التقنيات.

وأيضًا ترصد، تطور الوطنية في إبداعه في مقابل تطور إبداعه مع تنامي الزمن، فتكتسب الوطنية على حد قولها في أعوام 1957- 1958 ظلالاً جديدة، متأثرة بالأحداث كجلاء الإنكليز وتأميم القناة وصد العدوان الثلاثي. وبصفة عامة يحدث التغيير على شخصيات أعماله التي كانت من قبل مليئة بالحيوية، فصارت غريبة الأطوار، وتتضخم فرديتها.

ترى المؤلفة أن ما قاد إدريس إلى هذا، هو انشغاله بقضية الإنسان والمجتمع ومدى تغيير الفرد تحت تأثير القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع. وهو ما يتحول إلى تمييز اجتماعي يأخذ صورًا متعددة داخل نصوص إدريس، كوضعية الجلوس، أو مناظر الشوارع، أو حتى عبر النطق المغاير لنفس الكلمة من مختلف الشخصيات، وهو ما يقود إلى السقوط في “قاع المدينة”.