"أحد ما يموت في الجنوب".. تصفية حساب شخصي مع القيروان

لم تعد القصة القصيرة رهينة أساليب الحكي والسرد الكلاسيكية والبنيات التقليدية التي تحتم عليها أن تسلكها مقيدة الجوانب محدودة التخييل، بل صارت في انفتاحها على تقنيات السينما والتشكيل والموسيقى وعلى لغة الشعر والصورة عوالم تستحث القراء على فعل قرائي أكثر تحررا وعمقا وأوسع خيالا، وهو ما نجده في قصص مجموعة “أحد ما يموت في الجنوب” للكاتب التونسي كمال الهلالي.

عندما تهيأت لولوج سرديات كمال الهلالي في مجموعته القصصية “أحد ما يموت في الجنوب” وبدأت التوغّل تدريجيّاً في عوالم نصوصه اضطررت إلى العودة (من دون وعي مني أو بوعي كامل) إلى تجديد علاقتي الخصبة بذاكرة القيروان، وإعادة تمثّل ذلك الحوار الثقافي والجمالي والاجتماعي المرتبط بالبصرة وواسط والكوفة في سياقات المدينة/ المدن الإسلاميّة بوصفها، في العمق، سجالاً بنيوياً ممتداً من الشرق إلى الغرب.

وللمكان في هذه النّصوص شعرية خاصّة، بل أكاد أجزم بأنّها شعريّة استثنائيّة يتداخل فيها المتخيّل بالواقعي تداخلاً سلساً ومحكماً ومذهلاً في آن. فالبنية السرديّة في هذه النّصوص تحكمها شعريّة موحدة، وتخضع لبناء عجائبي يتنامى عبره السرد المحوّم بنظرة الطائر الإخراجيّة الملمة والجامعة لكامل التفاصيل.

شعريّة التخييل

ومع أن الأمر يتعلّق بشخصيّات محدّدة في فضاءات القرية، أو الدار أو البيت الواحد، إلّا أن ثمّة خروجاً على عادة السرد وليس هناك من تساوق في المتن الحكائي التقليدي، بل متون سرديّة متنوّعة منصهرة في واقع متسق ترتبط فيه الحكاية بقيروان المكان، أو البعض منه، وقيروان الزمان/ الأزمنة، وقيروان التاريخ من منظور طفولي ذاهل.

ونظراً إلى التباس ما هو كائن بما هو محتمل أو مستبصر فإن الهلالي يعمد في مجموعته، الصادرة عن منشورات نادي الصحافة بتونس، إلى شعرية الهلوسة المحكمة القائمة على هذيان حفري نابع من جموح الذاكرة: ذاكرة الطفولة، البيئة، الشخوص، الأحداث، التي يلعب بتفاصيلها وعناصرها على نحو ماكر. وهذا الهذيان ذو النزوع العجائبي هو أعلى ما في النّصوص من تشعير.

ولتمتين نصوصه وشحذ سردياته ينزع الكاتب إلى إدماج أحداث من أمكنة وأزمنة أخرى ويضعها في سياق ينفي عنها طابع المفارقة ويضمّنها سخرية هادئة ذات نفس عميق تتقاسمه إدماج الأنا في الزمان وتقديم وجهة نظره في الحالة الراهنة، وزج الحدث والشخوص في دائرة واحدة لإبراز سلطة المكان والبيئة بكامل تفاصيلها عليه.

تتبدى شعريّة التخييل في القصص بشكل جلي في تخيّل ما هو قريب من الخرافة، وفي تخيّل أشكال المعمار الفريدة والمناخات البيئيّة، على غرار السرود اللاتينيّة الساحرة، مع الحفاظ على الخصوصية التونسيّة، وبصورة أدق التركيز العالي على البعد الإثنوغرافي للسرود وهي تتبلور في إطار مخصوص وتوثّق للغات التعبير لأهل القيروان ونمط عيشهم وأشكال لباسهم وطبخهم وشعائرهم الدينيّة والاجتماعيّة وطقوسهم الخرافيّة وعادات نسائهم ورجالهم واهتماماتهم ومكائدهم ونزواتهم وتعلّق النّاس البسطاء والحرفيين والفلاحين والرعاة… إلخ، بهويتهم ومقاومتهم لما يجلبه الغزو الاستعماري من قيم ماديّة، وكل هذا يشكّل مادة الأنثروبولوجيا الثقافيّة.

غير أن هذه العناصر الثريّة تشتغل في سرود الهلالي من خلال تقنية سينمائيّة فريدة يمكن نعتها بتقنية التذويب والتلاشي الموظفة بذكاء في الكتابة. والمقصود بها تضبيب المشاهد على نحو يحل فيه بعضها مكان بعض آخر يَمَّحي تدريجيّاً داخل المشهدية الكبرى منظوراً إليها من الأعلى تارة ومن الأسفل والأفق طوراً آخر.

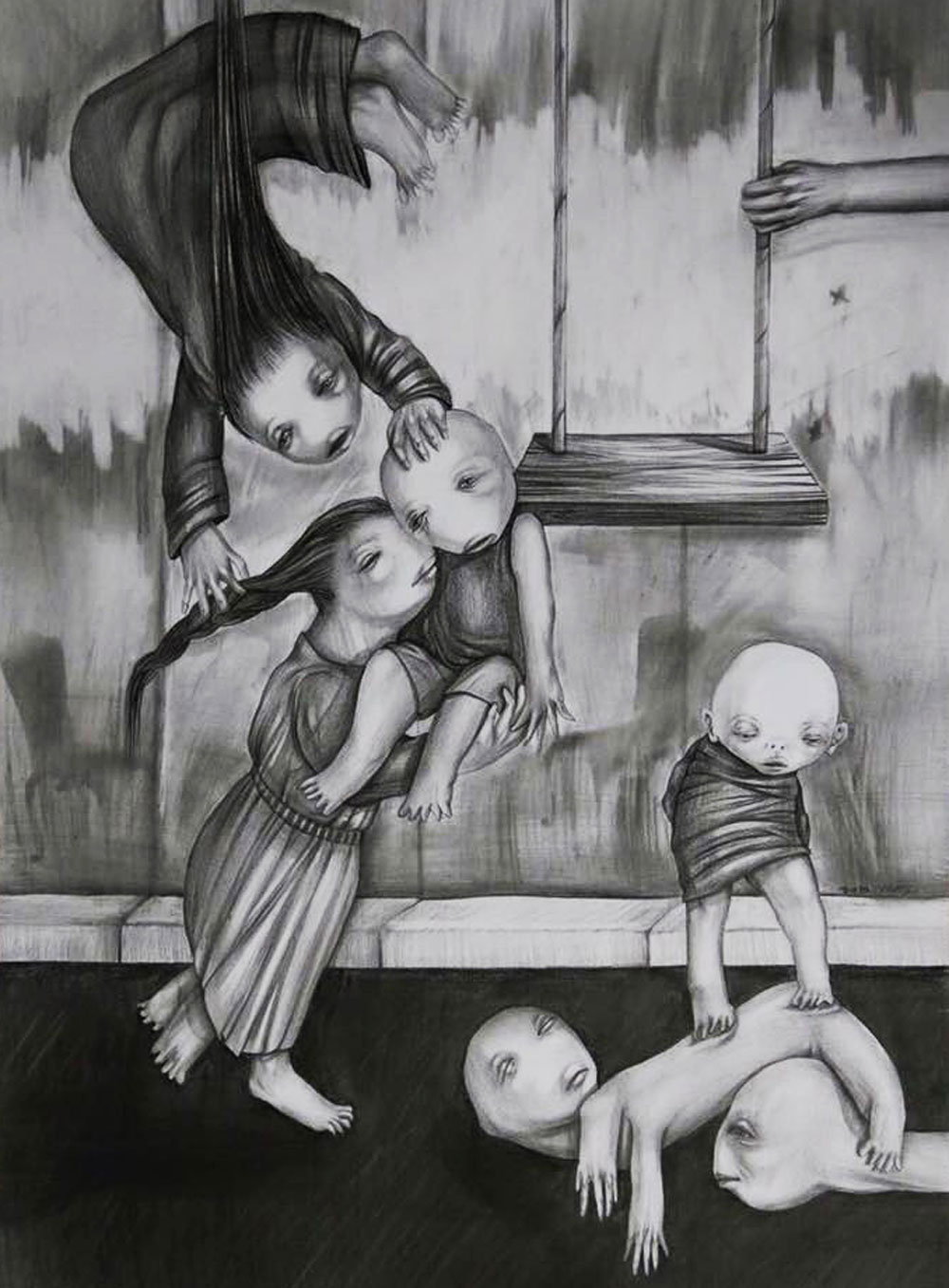

لكن التبئير السردي يتكثّف على نحو آسر في البيوت الباردة الضاجة بحيوات أهلها من العجائز والصبايا والعوانس، والحيوانات الأليفة والداجنة، والأرواح الممسوسة والموتى والأبالسة والشيوخ والأولياء والعسس، مما جعلها –أي البيوت– تحتكر لنفسها امتياز “البطولة” وتنافس شخصيات مثل الفتاة المعتوهة “دوجة” و”مبروكة” و”عائشة” و”شذلية” و”محرزية” و”الزهرة” و”عارم” و”ليلى” و”دادا بركانة” و”جهينة” و”تركيّة” و”علجيّة” و”رمضانة بنت المختار” و”عيشة بنت التركي” و”جدتي هنية” و”ربح العرجاء ذات العين المطموسة”… إلخ.

وما يبرّر هذا التوزّع المقصود هو استحواذ هاجسين متعارضين ومتلازمين على وعي الهلالي ولاوعيه أيضاً: رغبته في تصفية حساب شخصي مع القيروان بوصفها مدينة ذكوريّة، رمزاً للأب ولكل السلط الـ”دوكسولوجية” من جهة، ثم حنينه إليها باعتبارها رمزاً لسحر المعيش وبراءة الطفولة المشاكسة.

ويعتبر أثر الفانتاستيك هو المنفذ السرّي الذي يمرّر الهلالي من خلاله حبكاته السرديّة على نحو آسر. فبه يزاوج بين رصد الواقع بوقائعه المريرة العذبة والأماكن القيروان/ حفوز/ المساعيد/ أولاد هلال، بين الحواضر والبوادي والأسواق الأسبوعيّة وما تلهج به من لغات وما يتضوّع فيها من روائح وما تبثّه من إشارات وتصطبغ به من ألوان ويتردّد فيها من تراجيع، وترحيل الواقع إلى المُتخيّل بلغة شاعريّة شفيفة، مكثّفة ودالة تعكس أجواء الالتباس وصوره الذاهلة التي تربك القراءة التقليديّة الخاملة.

يكتب الهلالي إذن بأصابعه النحيلة وقواه الداخلية الكامنة نصوصاً تعيد ترتيب العالم بتفكّه صارم وتأثيث دقيق. فتبدو الوقائع في سردياته كما لو أنّها أقدار شخصيّة لا مناص من عيشها، والشخصيّات كائنات متولّهة ترى نفسها على غير ما هي عليه فتعمل على سبر أغوار مصائرها باندفاع مهيب. وهو في إمعان التروّي لا يكتب عمّا حصل فقط، بل إنّه يغرس بصيرته النافذة في ما يستحيل حصوله إلّا بمعجزة التخييل. أمّا ما يتجلّى من “واقعيّة” في ثنايا السرد فهي مجرد احتمالات لُعبيّة إلى أقصى حدود الاستهتار.

الراوي الكفيف

يكتب الهلالي في قصة “لصّ السّلالات” قائلا “لا شي يصل الأسماع فليلُ ديسمبر البارد يكتم الأصوات والكل ُ يلبد في مكانه: الكلب الطليق في الحوش، البغل المُدمّى خلف الدّار، النعاج والمعز والبقر في زرائبهم. ثمّة قشعريرة باردة تسري من الكلب إلى الأشجار، إلى البغل المُدمّى، إلى المعز، إلى النعاج، إلى البقرات، إلى الجبل، إلى الوادي. أمّا الفضاء فمليء مثل قربة بهواء مرئيّ خاثر”.

إنّ الهلالي أشبه براوٍ كفيف (سينمائي يرى العالم عبر كاميرته) يرى العالم من دواخله الجوانيّة لذلك تترجّج السرود في نصوصه بين الواقعي والمُتخيّل بطريقة سينمائيّة بالغة السلاسة. وفي هذا الشكل السردي يتحتّم على القارئ التزام النباهة وأخذ البنى السرديّة على أنّها تجريب حثيث لقدرات اللغة على الإمساك بالصور المنزاحة إلى مالا نهاية؛ ممّا يجعل النّصوص الإثني عشر، التي تتحوّل فيها القيروان وضواحيها إلى فضاء عجائبي حافل بالطوارئ الخارقة والمغرّبات الساحرة والشخوص الشبيهة بأطياف عابرة في مجرّة أرضيّة يتعايش فيها الأحياء والأموات والأبالسة والحيوانات والنباتات بمختلف أصنافها، تعايش العقل والجنون في لحظات غير مألوفة.

وإنّه لأمر بالغ الدلالة، على الأقل بالنسبة إلي أنا المنحاز إلى قلاع التجريب بالتراث وبالتاريخ، أن لا أفكر قط على المستوى النقدي في نقض ما يفترض أنه مناقض للتجريب في مظهره العام. على أن الهاجس الذي لازمني، وأنا أستمتع بقراءة نصوص الهلالي، هو هذا الوفاء القائم للهامش والمهمّشين ونبذ التّصنع الأجوف الذي مني به ما يسمّى بسرديات الحداثة.

في نص بعنوان “باعة الجثث” يكتب الهلالي “لم يفسد جسد زوجته. لا يزال الغيظ مرسوماً على ملامح وجهها المتيبّس. لم تندّ عن جسدها رائحة الموت. فقط كان يرشح منها نزر طفيف من رائحتها العذبة مع خليط من رائحة الأعشاب الجبليّة ومقدار قليل من الخوف الذي لا يزال يحوم، الخوف من غرابة ما يحدث. تسلّل كل هذا الخليط وهو يلثم شفتيها الجافّتين”.

ناهيك عن اللمسات الساخرة التي غالباً ما تفجّر في القارئ ضحكاً مرّاً كالبكاء، والحكمة المقنّعة بالقسوة أو التأمل الفلسفي الثاوي في خواطر الشخوص والمتخلّل لمونولوجاتها.

“ففي الحرب الأولى قتل الزّنوج الألمان وصنعوا من آذانهم عقوداً وأساور. وكان على الألمان أن يثأروا. وحين فطن تاجر المواشي اللّاحق، بالأمر إذ أنّه فُرز دون المغاربة وحشر مع الزّنوج، خرج من الصّفوف وخلع سرواله مُمسكاً بعضوه الصّلب والمتوتّر: آرابشْ.. مُسلمْ.. مطهّرْ، أنجاه عضوه الخالي من القلفة”.

لكن الإحساس المتأصّل والماكر بعبثيّة الوجود ودراماتيكيّتها، والقدرة الفائقة على التقاط مكامن الضعف البشري، ورصد العاهة والمتعفّن والمقزّز والسفلي، أي قاع الألم المتخثّر في النفوس، المورق في لغة السرد وهي تنصت إلى المُغيّب فينا وفي كتابتنا العربيّة، عندما نكتب أوّلاً ثمّ عندما نقرأ ثانياً، وعندما نفكّر أساساً في أن نصبح كتّاباً ونؤسّس نوعاً من العلاقة الثريّة مع اللغة والنّصوص والذات والمتخيّل، ونحن ندرك أنّها ليست مجرّد لعبة بالألفاظ والكلمات وإنّما هي وجود وهويّة ملتحمان ضدّاً على الصمت والخوف.

عندما نكتب نتحوّل إلى كائنات مضاعفة تختار لنفسها متاهة الانتماء إلى عالمين متناقضين أو مفارقين: عالم الصمت وعالم الكتابة، وبينهما يمتد صراط الألم والوجع والبوح والتعالي والتسامي والذوبان في شرط الكتابة الوجودي.

في قصة “دجاجات أمّ الخير الخمس” يكتب الهلالي “لمْ تعد تصنع الخبز البلدي منذ أن استشهد ولدها وتحوّل غضبها النبيل إلى شفقة فيّاضة. شفقة على الرجل القوي الذي كان يرجف وهو يقبّل يديها، على البلد وعلى ناسه . قال لها إنّه لم يأمر بإطلاق الرصاص. سألته من أمر بذلك، فسكت . حاول أن يدسّ مغلّفاً كبيراً من النقود بين يديها، فلم تفتحهما. لن تعيد النقود ميّتاً من منازل الموتى”.

إن من يقرأ نصوص كمال الهلالي السرديّة يشعر بدفق عنيف، في مستوى الموضوعات التي يعالجها (هل الكتابة علاج؟ ربّما)، كموضوعة الهويّة، وموضوعة الموت والحياة والوجود وسواها من الموضوعات الأثيرة على النفس المفكّرة، لاسيما الإحساس العالي بالتعاطف والذوبان مع فاجعتين أساسيّتين مثل “ملجأ العامريّة” و”أسر النساء الإيزيديّات في نينوى”، اللتين عالجهما بكثافة ومجاز يدعو إلى الإعجاب، بعيداً عن الواقع المادي والمنثور، السهل والمبتذل على مستوى التخييل.

شخصيّاً استمتعت بنصوص كمال الهلالي وسعدت باكتشاف سارد ماهر -بالإضافة إلى الكتابة الصحفيّة- قدّم في كتابه السردي هذا “أحدٌ ما يموت في الجنوب” إنجازاً نوعيّاً في خلخلة السرد السائد، وقراءة ممكنة في الواقع التونسي والعربي والبيئة والتاريخ والمتخيّل السردي باعتباره موروثاً طازجاً ونيئاً قابلاً للهدم وإعادة البناء.

ومن ثمّة يمكن اعتبار هذه النّصوص إنجازاً رفيعاً يعيد إلى الواجهة ما كان مُغيّباً ومُهمّشاً ومنسيّاً لا مفكراً فيه ومُحرّماً ( لِمَ لا) في صلب الثقافة المحليّة في جميع مظاهرها ومستوياتها، في الشكل واللغة – اللغات الواصفة أولاً، ثمّ في المحتوى والتوصيف والتأويل بعد ذلك. بهذا المعنى وفي هذا الأفق شدّتني نصوص الهلالي بلغتها المكثّفة وهي تفيض بالتعبير عن الإنسان والمكان والكائنات الأخرى، حيوانيّة ونباتيّة، وظلّت تشدّني إليها بقوّة حضورها النّفاذ في رسم المناظر الغنيّة بالألم والأمل.