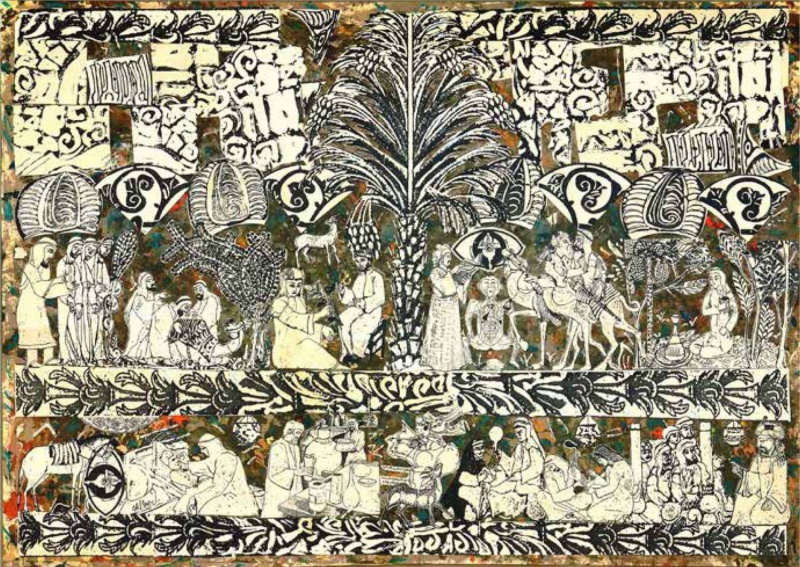

آراء في المقامات.. تثبت احتقار العرب لتراثهم الأدبي

يعاني التراث الأدبي العربي من الكثير من المغالطات التي رسختها بشكل خاص النظرة الاستشراقية، فنجد تقليلا من أهمية كلاسيكيات الأدب العربي، وإهمال الكثير منها، بينما نجد من مؤرخي الأدب العرب نظرة دونية إلى كتابات كثيرة على غرار المقامات، وهو ما يعتبر نظرة تجزيئية قاصرة لا تقدم حقيقة الإرث الأدبي العربي الهام.

اتبع شعراء القرن التاسع عشر قوالب محددة في بناء القصيدة، كانت قد انتهت إليها الصناعة اللفظية في الحقب الماضية مما حجَّم فاعلية هذه القصيدة بزخارف قولية معروفة، وصارت أقرب إلى التسالي والتندر منها إلى التفاعل مع الواقع ومشكلاته، فعزم نفر من الشعراء على إحياء تقاليد القصيدة القديمة التي عرفتها في العصر الجاهلي والعصور الإسلامية اللاحقة.

أما قصاصو القرن التاسع عشر فلم يجدوا في أنفسهم حاجة إلى إحياء تقاليد السرد القديم الرسمي منه والشعبي، لأن تلك التقاليد كانت لا تزال فاعلة في التعبير عن حياتهم على تباين أشكال السرد، فمن المقامات وسير الأنبياء إلى السير الشعبية والحكايات الهزلية والنوادر والأحاجي.

المقامة والقصة

سواء كان تلقي هذه الأشكال شفاهيا أو كتابيا، فإنها ظلت تمارس على وفق التقاليد الموروثة من عصور سابقة. وأكثر المصنفات الأدبية التي تجلت فيها تلك التقاليد هي المقامة بوصفها النوع السردي الذي استقر قالبه الفني استقرارا اتضح في كثرة ما وصل إلى القرن التاسع عشر من مقامات كمقامات بن عمر المسعدي وابن ناقيا السرقسطي والزمخشري وابن الجوزي والرازي والشهروزي وابن الصيقل الجزري وبن جريال الدمشقي والسيوطي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن قصاصي هذا القرن كحسن العطار وأبي الثناء الألوسي وأحمد فارس الشدياق وناصيف اليازجي كانوا كأسلافهم يسعون إلى جعل المقامة أكثر تماشيا مع واقع الحال من خلال استحداث وسائل جديدة في كتابتها كي تكون أكثر تعبيرا عن الحياة الجديدة. مما ساعد في أن ترتقي المقامة من كونها نوعا سرديا إلى أن تكون جنسا مستقلا يعرف بالقصة العربية الحديثة أولا بما اتبعته من تقاليد بها ترسخ قالبها، وثانيا بما انتهجه كتّابها من صيغ وأطر واضحة ومميزة لا تخطئها العين.

النظرة التجزيئية المجحفة للتراث السردي العربي تبقى تبعة من تبعات مؤرخي الأدب ودارسيه من العرب والأجانب

وما أجناسية القصة العربية في القرن التاسع عشر سوى حصيلة تطور مستمر وحثيث في طرائق كتابة المقامة فنيا وموضوعيا على وفق التقاليد المعهودة حتى استحكمت عملية تحبيك سردها كأحداث وشخصيات وأزمنة وأمكنة وحوار، وإن بقيت الاستهلالات الافتتاحية على صيغها المعهودة في الأغلب.

وبهذه الصورة غدت المقامة هي القصة التي سعى كاتب العصر الحديث ـــ شأنه شأن الكاتب الأوروبي ـــ إلى إدخال بعض التحويرات الفنية والشكلية لاسيما مسألة إضفاء الطول عليها، والتنويع في أحداثها ومضاعفة عدد شخصياتها. وساعدت الصحف وظهور الطباعة في تشجيع القاصين على كتابة قصص متسلسلة في موضوع واحد أو عدة موضوعات وقد يعمدون إلى جمعها بعد ذلك في كتاب واحد، يعطونه عنوانا له صلة بموضوع قصة ما أو لا، ومن دون أن يشغلهم أمر توصيفها كمقامة أو قصة أو كتاب.

ولقد شهدت جرائد المقطم والهلال والأهرام نشر قصص ومقالات بشكل متسلسل لكتّاب معينين صارت فيما بعد مجموعة في كتب مستقلة، واستمر هذا الأمر مع جريدة الأهرام إلى القرن العشرين فكان نجيب محفوظ وطه حسين وغيرهما ينشرون كتاباتهم القصصية متسلسلة، وكان القراء العرب معتادين على قراءة سلاسل القصص من خلال الصحف اليومية والأسبوعية أو المجلات الشهرية.

وقد لا نغالي إذا قلنا إن كتّاب القصة في القرن التاسع عشر كانوا كثيرين بحيث أن مؤرخي الأدب اقتصروا على ذكر أسماء القاصين الذين ألفوا كتبا مستقلة فقط، ففي العراق مثلا نجد السيد أحمد بن عبداللطيف الحسني البيروتي ( 1747 -1811) الذي ألف “مقامات المفاخرة بين الماء والهواء” وألف إلياس إده (1741 – 1828) مقامات نسبها إلى راو دعاه الحازم، وكتب أبوالثناء شهاب الدين الألوسي (1802 – 1854) مقامات فصّل فيها أحداث رحلته التي بدأها سنة 1845 إلى الموصل ثم ماردين فديار بكر فإرزروم فالأستانة، وجمعها في عدة مصنفات منها “رحلة الشمول في الذهاب إلى إسلامبول” و”نشوة المدام في العود إلى بلاد الشام” و”غرائب الاغتراب في الذهاب والإقامة والإياب”.

وألف الشيخ أبوالبركات عبدالله السويدي سنة 1756 كتاب “مقامات بليغة” وللشيخ عثمان بن سند البصري الوائلي (1834) رسائل أدبية مثل “فاكهة المسامرة وقرة الناظر” ولعبدالباقي العمري (1789 – 1861) كتاب “الباقيات الصالحات” و”نزهة الدنيا”.

إن هذه الصورة الحيوية لواقع القصة العربية في هذه الحقبة تفند المزاعم بأن الحياة الأدبية كانت منقطعة عن الإرث السردي القديم، انطلاقا من النظرية الاجتماعية التي ترى أن الأدب انعكاس للواقع المعيش، إذ ليس قانونا أن يكون الأدب مرآة عاكسة للمجتمع، بل إن الأمر قد يكون بالعكس أي أن تردي الحياة واضطرابها هو الذي يحفز الأديب على الكتابة وتطوير أدواته بشكل أكبر.

لقد كانت للحربين العالميتين في القرن العشرين آثار مهمة على الشعراء والكتاب العرب، وحركة الشعر الحر واحدة من نتائج هاتين الحربين. وكم من أديب حملته ظروفه المزرية على التفوق إبداعيا، والشاعر بدر شاكر السياب واحد من هؤلاء. ولو كانت القصة في القرن التاسع عشر متردية بتردي المجتمع لما كان عدد كتّابها بهذا الشكل الذي ذكره المؤرخون.

ومثلما أن مزاعم تخلف الأدب العربي أتت من زاوية نظر واحدة اجتماعية كذلك كانت الدراسات التي تناولت المقامة تأتي من جراء نظر تجزيئي يتعدد بتعدد المناهج فيرى الفن شكلا مفصولا عن موضوعه تارة أو إبداعا مقطوعا عن سابقه ومقارنا بلاحقه تارة ثانية أو ماضيا لا صلة له بحاضره أو حاضرا مقطوعا عن ماضية تارة ثالثة.

ولعل الدارسين الذين وضعوا دراسات بكرا في نقد فنون الأدب العربي وتحليلها هم أول من شق الطريق نحو تلك التجزيئية فأطلقوا أحكاما ووضعوا تقييمات أثرت بشكل كبير في من جاء بعدهم من دارسين. ومن تلك الفنون المقامة التي صار لها قالبها المستقر في القرن التاسع عشر.

التبعية للمستشرقين

يأتي كتاب “المقامة” للدكتور شوقي ضيف في مقدمة الكتب المتخصصة في دراسة المقامة وتتبع تطورها بمنهجية تاريخية، فبدأ من بديع الزمان الذي على يديه استقر قالب المقامة ووقف عند الحريري ووصل إلى مقامات اليازجي. وتوصل الدكتور ضيف إلى جملة نتائج هي حصيلة النظر التجزيئي للسرد.

وبدأ من مقدمة الكتاب، يستبق المؤلف قارئه واضعا بين يديه النتائج، ومنها نفيه ـــ وهو بصدد تقديم فحوى كتابه ـــ أن تكون المقامة قصة لها حبكة، وإنما هي حديث أدبي بليغ هو في حقيقته حيلة يغلب فيها اللفظ على المعنى، أما الغاية فتعليمية.

ويضيف “أكبر الظن أن بديع الزمان لم يعن بشيء من ذلك فلم يكن يريد أن يؤلف قصصا إنما كان يريد أن يسوق أحاديث لتلاميذه تعلمهم أساليب اللغة العربية. ولعله من أجل ذلك سماها مقامة ولم يسمها قصة أو حكاية، فهي ليست أكثر من حديث قصير وكل ما في الأمر أن بديع الزمان حاول أن يجعله مشوقا فأجراه في شكل قصصي. وعمي على كثير من الباحثين في عصرنا فظنوها ضربا من القصص وقارنوا بينها وبين القصة الحديثة ووجدوا فيها نقصا كثيرا”.

المقامة النوع السردي الذي استقر قالبه الفني واتضح في كثرة ما وصل إلى القرن التاسع عشر من مقامات

وكأنّ السرد في أصل نشأته ليس فنا للتعليم ونقل الخبرات، وأنه كان جزءا من حياة العربي على مر العصور، به يعبر عن حاجاته. وهذه الحاجات هي التي جعلته يقع على المقامة، فسخرها لمختلف الأغراض على أساس أن لكل مقام مقالا أو حديثا، أما السجع والتزويق اللفظي فكان ضرورة حتمتها مركزية الشعر ووسيلة لتمرير السرد من خلال الشعر، هذا من جهة ومن جهة أخرى جذب المتلقين وتشويقهم إلى المزيد.

لا ننكر ما للمنهج التاريخي من أهمية في الكشف عن الأصول التي جعلت المقامة نوعا سرديا لكن الدكتور شوقي ضيف لم يتعمق في البحث عن تلك الأصول، وهو الذي يعد أهم مؤرخي الأدب العربي، وإنما تابع المستشرقين في رؤاهم وأحكامهم فأصاب حينا، واتبع الانطباعية أحيانا كثيرة.

ومعلوم أن النقد بالنسبة إلى المؤرخ غاية وظيفية، بينما التاريخ بالنسبة إلى الناقد وسيلة منهجية. ومن ثم يكون عمل مؤرخ الأدب غير عمل الناقد الأدبي. من هنا نرى أن نقد الدكتور شوقي ضيف للمقامة لم يكن موفيا بحقها، فكان من متحصلات تحليلاته أن المقامة حيلة لفظية وأن كتّابها “ألجموا عقولهم وأطلقوا ألسنتهم فلم يتجهوا بالمقامة إلى وصف حوادث النفس وحركاتها ولا إلى الإفساح للعقل كي يعبر عن العواطف ويحللها”، وأنه ليست لبديع الزمان الهمذاني ـــ برأي الدكتور شوقي ضيف ـــ غاية اجتماعية من وراء المقامة، وإنما غايته شكلية وهي صياغة الألفاظ وصبغها بألوان فنية كانت معروفة في عصره، فأين إذن نضع الحوار ومحورية البطل والسارد وفذلكات الروح الفكاهية وقصدية تضمين الأشعار؟

إن تفنيد اجتماعية المقامة واستحكام تجزيئية النظر التاريخي عليها، قلل من أهمية ما ألفه كتّابها العرب وما وصل إلينا من تقاليد ساهمت في تطوير القصة العربية الحديثة، كما قلل من أهمية ما تُرجم منها إلى اللغات الأوروبية. وبالعموم بدت أحكام الدكتور شوقي ضيف متذبذبة، والدليل على ذلك يتمثل في كثرة استدراكه على ما يطرحه من آراء وتصورات، فما إن يتبنى حكما بالإيجاب حتى يلحقه بما ينفيه سلبا.

كما يأتي قوله “إذا رجعنا إلى مقامات الحريري وجدنا المستشرقين يعنون بها فتترجم نماذج منها إلى اللاتينية وتترجم إلى الألمانية والإنجليزية، وهذا معناه أنها وضعت تحت أعين القوم ليقرأوها ويتأثروا بها”. وعقب مستدركا بالضد قائلا “على أنه ينبغي أن نلاحظ أن تأثيرها كان محدودا وخاصة إذا وازنا بينها وبين ألف ليلة وليلة مثلا لأن الأخيرة ذات موضوع قصصي واضح ولذلك أقبلوا عليها وتأثروا بها تأثرا واسعا وخاصة من نواحيها الخرافية الخيالية. أما المقامات فمن الصعب أن نتبيّن أثرها، لأن القصة ليست عمادها إنما عمادها الأسلوب وما يحمله من زخارف السجع والبديع”.

واستدرك ضيف ثانية بالإيجاب “ومع ذلك يمكن أن نرى أثرها في بعض القصص، وأن لهذا القص عندهم بطلا يسمى بيكارون وهو يشبه من بعض الوجوه أبا الفتح الإسكندري عند بديع الزمان وأبا زيد السروجي عند الحريري” واستدرك ثالثة بنفي ما تقدم “وليس معنى ذلك أن المقامات أثرت تأثيرا واسعا في الآداب الأوروبية، فقد كان تأثيرها ولا يزال ضعيفا لأنها لا تقوم على سند حقيقي من القصص، فلم تتعمق آداب القوم ولم تنفذ إلى أعمالهم كما نفذت ألف ليلة وليلة”. وهو قول كثيرا ما ردده المستشرقون وساهم المنهج التاريخي ومنهج المقارنة في تأكيده عبر تجزئة النظر إلى الفنون السردية وتحليلها وكأن ليس فيها نوع مستقر القالب وما من أشكال سردية كالحكاية الهزلية والحكاية الشعبية ساهمت في ترسيخ استقرار ذلك القالب.

ثانيا قوله إن ليست في مقامة الحريري أساليب يجعل “من الخطأ أن نطلب عنده كيان القصة الحي أو مدى تصوره للنفس الإنسانية فإنه لم يفكر في شيء من ذلك، إنما فكر في أن يروع معاصريه بما يعرضه من الشكل الخارجي لمقامته”. واستدرك بالضد مما تقدم قائلا “إنه كان يحاول جاهدا أن يلائم بين عصره وبين مقامته”.

ثالثا قوله “إن أدباءنا المحدثين نفروا من الجري والسبق في هذا المضمار كأنهم وجدوه لا يلائم الذوق الحديث” واستدرك “وإننا لنأمل أن يجد هذا الفن من الشباب من يعيد إليه الحياة.. لا في إطاره السابق بل في إطار جديد لا يرتبط بالموضوع البسيط القديم ولا بأبطاله الشحاذين وإنما يرتبط بحياتنا الاجتماعية وما بها من لواذع السخرية في الكلم والمواقف”.

وما بين اعتراف ضيف بأن للمقامة إطارا، ونفيه أن يكون هذا الإطار مؤثرا في اللاحقين، وبين تأشيره على تأثر ابن شهيد بالمقامة في قوله “أوحت لابن شهيد في الأندلس أن يكتب رحلته المشهورة في عالم ما وراء الطبيعة وهي الرحلة المعروفة باسم التوابع والزوابع ويقصد بها الجن والشياطين”، يتأكد لنا تضارب آراء هذا المؤرخ الأدبي بشأن التطور الفني للمقامة وطبيعة قالبها والتقاليد السردية التي حملتها من العصور الوسطى إلى القرن التاسع عشر.

النظرة التجزيئية

المقامة قصة عربية مكتملة البناء سرديا، ومعروفة القالب والتقاليد كتابيا، وبسبب ذلك استمرت على أساليب كتابتها المعهودة

واقع الحال أن المقامة قصة عربية مكتملة البناء سرديا، ومعروفة القالب والتقاليد كتابيا، وبسبب ذلك استمرت على أساليب كتابتها المعهودة عند قسم من كتّاب القرن التاسع عشر بينما امتلك قسم آخر منهم وعيا خاصا بجذور السرد العربي وما في قاعدته اللاواقعية من مساحات لتجديد التقاليد، هي إلى اليوم متجذرة في المخيلة العربية بيد أن النظر التجزيئي والتابعية للنقد الغربي هما اللذان يجعلاننا نقلل من قيمة ما وصل إلينا من تراثنا السردي.

يقول الدكتور عبدالفتاح كيليطو “إذا طلبت من قارئ عربي أن يذكر لك نماذج من السرد العربي الكلاسيكي فإنه سيتذكر طفولته والمدرسة الابتدائية ويقول لك كليلة ودمنة ثم يلوي شفتيه ويحرك يديه بيأس ويضيف رسالة التوابع والزوابع والمقامات ورسالة الغفران.. قرون من السرد يختزلها لك في أربعة أو خمسة عناوين، ثم لا يكتفي بهذا بل يشعرك أنه لا يرضى بهذه المؤلفات ولا يعتبرها نماذج صالحة ولا يمنعه من إعلان احتقاره إلا خشيته من هوان الآباء والأجداد”.

وتبقى النظرة التجزيئية للتراث السردي العربي تبعة من تبعات مؤرخي الأدب ودارسيه من العرب والأجانب الذين اقتطعوا كليته فأجحفوا بحق عالميته. وإلى اليوم لا يُنظر إلى المقامة في القرن التاسع عشر بوصفها قصة حديثة وإن لم يسمها كتّابها كذلك.

يقول ثروت أباظة “القصة بشكلها الحالي جديدة على الأدب العربي وأعتقد أن العرب لم يكونوا في حاجة إلى القصة أو المسرح، فقد كانوا بعيدين كل البعد عن منابت هذين الفنين.. فقد كان شعرهم يغنيهم عن الفنون الأدبية الأخرى إغناء كاملا.. اعتقادي أن ما كانت ترويه هذه القصائد وما كانت تتناقله ألسنة العرب بعد ذلك جعلهم في غنى عن إنشاء القصة وروايتها”. وبهذا الشكل تضيع الأصول في خضم الفروع ويسدل الستار على التقاليد التي تؤكدها العشرات من المدونات الأدبية التي وصلت إلينا وفيها تشكل المقامة نسبة كبيرة لا لشيء سوى حاجة العربي إليها.

إن من المهم إعادة قراءة المقامة قراءة كلية وأقلمة بنائها وموضوعاتها في إطار عام تاريخي وجغرافي ومعرفي يؤشر على الكيفية التي بها غدت المقامة في القرن التاسع عشر نوعا سرديا هو القصة العربية الحديثة توصيفا وتراكيب وأساليب وتقانات.